殉難者的興起

在戰時遭受迫害,如今又為了自己的苦難該由誰負責而爭吵不休的諸多群體之中,有一個群體顯得出類拔萃──他們是第二次世界大戰最典型的受害者。這世界為何選擇猶太人擔當這個角色,有很多理由。他們身為戰前及戰時納粹惡毒攻擊的重點對象,在戰後成為我們的重點同情對象似乎很合適。他們比其他任何種族群體更高效且更大量的遭到殺害。而用以滅絕他們的工業手法,則似乎同時是納粹體制與戰爭本身毫無人性的極致。基於這些緣故,猶太人成了我們集體受害經驗的理想象徵。

但同等重要的還有我們做出這個選擇背後的社會學動機。既然猶太人沒有祖國,他們實際上也就屬於世上萬國。結果,我們所有人都能夠認同他們的苦難,而不至於重新喚起恐將再度把我們拖下深淵的危險國族對立。同樣道理,西方每個國家也都能夠承認自己在一定程度上是滅猶大屠殺的共謀(無論積極參與或消極旁觀),因為它們知道自己無需獨力承擔罪咎。我們的先祖在猶太人被殺害時袖手旁觀的罪責,是我們都樂意承認的同一件事。普世的受害者將各國和各民族團結起來的效果,可能和普世的替罪羊一樣有用。

記住這點很重要:這樣的事態絕非一日之寒。西方的人們如此習慣於對猶太人獨一無二的苦難表達群體哀悼,這使得他們假定所有思想健全的人都會這麼做,也一直都這麼做;但這其實歷經了數十年的發展。和我們自以為記得的恰好相反,開進奧許維茲、貝爾森(Belsen)和達豪等集中營的盟軍,並沒有立刻將猶太人集合起來,讓他們投入柯林頓總統所說的「自由的溫暖懷抱」。實際上,多數官兵對這些營區的恐怖感到畏懼,而且往往發現自己的同情心,被他們所見的這些「生物」和「猩猩般行屍走肉」所激起的憎惡給壓過。其後數月間,照顧離散人民的人道機構,與這些猶太人的關係也同樣複雜。在對這個出奇創巨痛深的群體極力保持同情之際,他們也對這些人沒有能力表現「正常」(其實是表現出感恩之情)愈來愈灰心,並且逐漸把猶太人看成是企圖報復的麻煩製造者和「未來的罪犯」。就連聯合國善後救濟總署西德分署署長,也把他們說成「什麼都不努力做的狂暴之徒」。隨後,當這些猶太人返鄉,家鄉的社群令人痛心地擺明了完全無意聆聽他們的遭遇──實際上,許多社群公開敵視返鄉的猶太人。每個人在戰時都受過苦。沒人有興趣知道他人的苦難是如何可能比自己更慘痛。

對猶太人的同情在往後數年也沒有增長多少。根據近年來的幾項歷史研究,一九四○和一九五○年代的歐洲人積極地避免聆聽種族屠殺故事,因為其中揭露了他們戰時與納粹勾結所造成的最黑暗後果──而他們急著要與這段通敵經驗劃清界線。它也牴觸了「全體歐洲人不分你我一同受苦」這個令人寬慰的神話。美國人也沒有多大同情心:猶太人的苦難在一九五○年代成了明日黃花,人們關切共產主義這個全新的禍害,更甚於納粹的舊鬼魂。就連在新建的以色列國,對於大屠殺倖存者也明顯缺乏同情。以色列猶太人想要自認為鬥士、英雄,強悍得足以奪取並擁有自己的國家,他們往往蔑視那些「像綿羊走向屠夫那樣」俯首就戮的歐洲猶太人。按照以色列詩人莉亞.戈德堡(Leah Goldberg)的說法,倖存者們「醜陋、貧困、德行不可靠、難以喜愛」。就連以色列國父之一大衛.本──古里昂(David Ben-Gurion)也把某些倖存者定性為「嚴厲、邪惡、任性之人」,他們被磨難奪去了「靈魂中的一切好處」。

由此看來,大半個世界不但不認同受害者,而且似乎仍頗為敵視他們。直到新一代人在一九六○年代長大成人,世界才終於開始擁抱受苦的人,並主動應對滅猶大屠殺的恐怖全貌。這樣的轉變之所以發生有很多原因,其中一些原因與歷史事件密不可分。最重要的歷史事件或許是以色列情報特務局(Mossad)特工於一九六○年,在布宜諾斯艾利斯捉拿納粹戰犯艾希曼:隔年的艾希曼審判受到精心建構,藉以教育全世界納粹對猶太人的所作所為,漢娜.鄂蘭(Haanah Arendt)等名人對審判的報導,在整個西方都被熱切地吸收。但社會轉變也發揮了作用。一九六○年代成長的這一代人急欲拒斥權威、接納局外人的角色。按照沙特的說法,猶太人不只是「陌生人、入侵者,我們社會核心裡拒不同化的那群人」,也是「人類的典型」。一九六○年代是各種各樣群體都開始自居為被迫害少數的時代:這是愛與和平、女性主義、非裔美國人民權等等的時代。當學生們在一九六八年打出「我們都是德國猶太人」(Nous somme tous des Juifs allemands)的標語占領巴黎街頭,他們表達的不只是與典型的局外人團結一心,也包含一種共享的受害意識。

伴隨著這種心態轉變,大屠殺主題的歷史、回憶錄、小說、電視劇、紀錄片和好萊塢電影也在一九六○年代迸發(這一趨勢在一九七○及八○年代只增不減),使得「大屠殺故事」自成一種文類。普利摩.李維(Primo Levi)、埃利.維瑟爾(Elie Wiesel)等回憶錄作者就在此時首度獲得廣大讀者,勞爾.希爾柏格(Raul Hilberg)的指標性著作《歐洲猶太人的毀滅》(The Destruction of the European Jews),也在此時為大屠殺歷史的後續研究開闢了道路。種族屠殺呈現方式最重要的轉捩點,可說是一九七八年美國的迷你影集《大屠殺》(Holocaust),該劇在美國和西德兩地令數千萬觀眾震撼與著迷。德國的收視影響尤其深遠:這是廣大閱聽人頭一次看到一部毫不畏懼地呈現滅猶大屠殺的影視作品,有些歷史學者將德國處理納粹歷史的過程得以啟動歸功於它。其他轉折時刻還包括法國導演克勞德.朗茲曼(Claude Lanzmann)一九八五年的紀錄片史詩巨作《浩劫》(Shoah),以及史蒂芬.史匹柏(Steven Spielberg)一九九三年大獲成功,贏得多項奧斯卡獎的電影《辛德勒的名單》(Schindler’s List)。

對於滅猶大屠殺的幾乎所有描述都具備一個共同點:它們都把受害者的苦難尊奉為第二次世界大戰最重要的經驗。大屠殺故事與戰爭作為英雄和惡人大亂鬥的傳統敘事版本全無關聯──這些故事所探究的二元對立,反倒是加害者與受害者、掌權者與無力者、無辜者與罪人之間的對立。受害者在這些故事裡幾乎總是被理想化:按照一位美國批評家的說法,他們都是「斯文、博學、中產的文明人」──「如同我們」的人。愛爭吵的猶太人、無知的猶太人(每個群體裡都有的惡霸、騙子和遊手好閒之徒)就算曾被描寫過也極其罕見。反之,加害者則幾乎總是被妖魔化。集中營守衛一概都是施虐狂,納粹官員也一定都貪汙腐敗、背信棄義。在許多最重要的回憶錄與戲劇之中,還有一種令人憂心的感受:某種巨大而無以名狀的邪惡,潛藏於不可見的暗處,大屠殺倖存者及諾貝爾和平獎得主維瑟爾,稱之為形塑世界力量之中的「一股魔性痙攣」(a demonic convulsion)。

大屠殺作為毫無過錯的好人與不可阻擋的巨大邪惡之鬥爭,這樣的認知在我們的集體無意識裡已經根深柢固。試圖質疑這種二元對立的記者與學者都因此遭到詆毀。比方說,漢娜.鄂蘭討論艾希曼審判的著作激怒了美國猶太人,因為她同時質疑這兩種道德絕對論。一方面,她堅稱艾希曼「既不是怪物,也不是魔鬼」,只是個乏味而平庸的人;另一方面,她也讓人們注意到某些猶太領袖積極與納粹政權合作。她最終被一份猶太報紙罵成了「自我仇恨的猶太女人」,還有一個美國猶太人的重要機構,對她的這本所謂「邪惡書籍」發動封殺。記者約翰.薩克(John Sack)想要出版一本關於猶太人在戰後從事報復行動的著作時,也遭到同樣的待遇。美國和歐洲許多出版商唯恐遭受抨擊而取消出版,薩克本人則在電視和報刊上被指控為否認大屠殺。當克里斯多福.布朗寧(Christopher Browning)教授著書提及大屠殺的加害者,並非被仇恨或狂熱信仰驅使的妖怪,而只不過是「凡夫俗子」,學界同儕丹尼爾.戈德哈根(Daniel Goldhagen)勃然大怒,寫下厚達六百頁的專書駁斥。他這本著作《希特勒的自願執行者》(Hitler’s Willing Executioners)將德國妖魔化成了一個被凶惡仇猶思想所鼓舞的國家。耐人尋味的是,布朗寧的著作在學術界受到更多讚揚,但成為搶手暢銷書的,仍是戈德哈根令人寬慰的妖魔描寫。

今天,我們幾乎不假思索地將二戰的「猶太人」理想化,同時將「納粹」妖魔化。活過大屠殺的猶太人,得到通常保留給戰爭英雄的大眾敬仰──實際上,他們往往在紀念演講及報刊社論中被稱為「英雄」。我們幾乎不會強調有多少猶太人對自己蒙受的苦難懷恨在心;我們反倒將他們的人生說成是「正義對抗邪惡的勝利」、「勇氣的證言」,或是「人性精神存活的一個光采範例」。教宗與各國總統的紀念演說不斷提醒我們,戰時猶太人是「無辜的受害者,無辜的人」,或是「六百萬無辜的……男女、兒童及嬰孩」。這套無辜的咒語不只是針對反猶成見正當卻早已過期的拒斥,它也在呼求更偉大的事物──與他們的受害者身分直接相關的精神純淨。他們經常被說成是「神聖的」、「等同於猶太聖徒」,而且保有「他人不可能得知」的神聖祕密。一九七四年,紐約總主教將他們稱作「神聖的無罪者」,他們的「犧牲」有著救贖我們所有人的潛力。「倖存者成了神父,」以色列猶太大屠殺紀念館的教育主任在一九九三年宣稱,「因著他的故事,他是神聖的。」

許多歷史學家、社會學家及心理學家都注意到,滅猶大屠殺已經發展成了近乎一種「神祕宗教」,其中包含了神聖文本、聖人遺物和聖地。表面看來,這個「神祕宗教」和奧圖.多夫.庫爾卡在回憶錄裡揭露,那套有著「死亡帝國」及永恆不可知法則的個人神話有些相似之處。但在很多方面,這套群體神話卻也完全不同於庫爾卡的個人神話。首先,庫爾卡總是嚴謹地將個人神話和他對事實的科學理解完全區分開來,但不在學術界的人卻未必這麼一絲不苟。其次,庫爾卡的神話世界恆久不變,幾乎被他受過的創傷石化了,但我們自己的認知卻往往隨著政治及文化氣候而改變。我們今天看待猶太人故事的神祕方式,完全不同於一九五○年代構成了猶太人敘事主流的英勇抗爭故事,也不同於一九八○年代一度籠罩著這個主題的沉重抑鬱感。事實上,我們的敘事甚至在某些方面看來也不再具體指涉猶太人。彼得.諾維克(Peter Novick)在對滅猶大屠殺如何被呈現於美國人生活中進行學術剖析時,讓人們注意到了這個不尋常的事實:

我從近年來多數猶太大屠殺紀念活動中看到的一個最引人注目之處,在於這些紀念是何等「非猶太」──何等基督教。我想到的是在大型博物館裡,遵循著架構分明的大屠殺路徑肅然前行這項儀式,那跟十字架苦路上經過的每一站沒有兩樣;如同真十字架的諸多碎片或聖人脛骨那樣展示的拜物對象……或許最重要的是,苦難被神聖化,並被呈現為通向智慧之路的方式──倖存者作為世俗聖人而受到崇拜。這些主題在猶太教傳統裡有一些次要而邊緣的先例,但它們與基督宗教的重大主題更強烈地共鳴。

滅猶大屠殺的神話愈是「全球化」,它就採用愈多主流文化的語言與象徵,而主導西方的是基督宗教文化。在這個脈絡裡,奧許維茲成了猶太人的各各他山(Golgotha),耶路撒冷、華盛頓和柏林的龐大紀念碑與博物館,則成了國家級的猶太大教堂。就這樣,在我們的集體想像中,受害者逐漸從「走向屠夫的羔羊」轉變成了天主羔羊(即耶穌基督)本人──他們集體成了某種基督宗教的救世主。戰時的歐洲猶太人在基督宗教思維裡,往往被稱作「大屠殺殉道者」,他們的「犧牲」終於讓世界覺醒;釘上十字架的意象則經常用於描繪他們的「受難」。就這樣,在全世界眼中,專屬於猶太人的經驗被幽微地轉化成了基督宗教經驗。

按照邏輯,這套敘事的終點會落在救贖與重生。滅猶大屠殺逐漸從一個呈現人類作惡能力深度的簡單恐怖故事,轉變成了希望的故事。我們如今慶幸自己從戰爭中學到教訓。我們滿意地提到歐洲從廢墟中崛起,成為一片安定、寬容、和平的大陸。作為全球群體,我們對自己的國際機構和國際法體系感到自豪,並宣告絕不允許大屠殺的恐怖重演。所有這些全都是一整套比起過去數十年間帶來更多希望的神話形式,但它仍是神話。

彼此競爭的殉難

而這一切又將真正的受害者,那些親身經歷過滅猶大屠殺的真人們置於何地呢?不可否認,大屠殺的神聖化確實符合了某些受害者的需求。這讓他們感覺自己受到尊重和聆聽,當他們宣揚「下不為例」的訊息,這甚至為他們的人生賦予了意義。但這也令其他人深感不安,不只是因為他們被逼著從自己的經驗裡找到救贖之處,也因為他們發現大眾所接受的大屠殺觀點毫無必要地壓抑。奧圖.多夫.庫爾卡在回憶錄裡坦言,他從來不看關於奧許維茲的影片,也不讀其他囚徒的記述,這不是因為它們喚起了痛苦回憶,而是由於他完全認不出他們描述的那個地方。他發現,奧許維茲回憶錄有一套「制式語言」(甚至可以稱為制式神話)逐漸在世界各地得到接納;但這一套與他自己的語言、他自己的神話、他自己的奧許維茲毫不協調。令他大感不適的是,聆聽其他倖存者的故事從來不曾引發同儕情感,只帶來了「徹底疏離」。其他受害者也說過類似的狀況。他們個人的故事即使各自受到尊重,卻為了一套更普遍也更方便的神話而成了祭品;在全世界眼中,大屠殺倖存者被化約到了與「博物館展品、化石、異類、鬼魂」毫無二致的程度。

發現自己在猶太人苦難神聖化的過程中被疏離的還不只是個人。波蘭是苦於所謂「大屠殺妒忌」(Holocaust envy)的許多國家之一,即使這個名稱恐怕有些不雅。過去兩百年來,波蘭人將自己定義為一個殉難的國族,始終在爭取自由,卻一再受害於疆域更大、實力更強的鄰國。波蘭在第二次世界大戰中的遭遇,看來就像是對這份信念的終極確認:這個國家遭到反覆解體,帶著滿目瘡痍的經濟、被夷平的城市和被徹底重劃的國界走過了戰爭。但不同於一九四五年之後重獲自由的西歐,波蘭卻被一個新極權體制奴役,繼續遭受折磨,直到共產集團在四十多年後瓦解為止。就絕對值而言,它的死亡人數與猶太人相同──實際上,被屠殺的猶太人有一半其實也是波蘭人。但由於許多波蘭人在滅猶大屠殺期間充當協力者,世界其他地方對波蘭人的記憶並非受害者,而是加害者。今天的波蘭人確實在抗拒這種神聖化,原因並非他們比其他民族更加反猶,也不是他們更沒有能力為自己的犯行承擔責任,而是由於他們太習慣於將自己看成「列國中的基督」,因此至今還不能接受猶太人奪走了自己的冠冕。

還有許多其他群體也妒忌著猶太人作為世界殉難者典型的地位。當聯合國大會在二○○五年為滅猶大屠殺舉行為期一日的紀念,某些國家的代表特地藉此機會,提請世人注意自己國家在二戰期間遭受的國族悲劇。韓國發言人想要指出二戰暴行並不僅限於歐洲:全球其他區域「也蒙受了重大人權侵害和強加的殘酷行徑」。他大概想起了朝鮮人「慰安婦」的命運,這些女性在日軍的「慰安所」裡被迫淪為性奴隸,她們自一九九○年代以來成了韓國人受害意識的象徵。中國代表則強調他的國家遭受了駭人聽聞的殺戮,照他的說法,有多達三千五百萬人死亡。中國代表說,納粹德國或許犯下了不計其數的暴行,但日本「軍國屠夫」跟納粹「不相上下」。

參與這場紀念的其他代表也想要更進一步擴充受害論述。幾內亞特使代表非洲國家發言,藉此機會提出奴隸制、殖民主義及種族隔離的恐怖。盧安達代表用了很長篇幅談論自己國家發生的種族屠殺,鄰國坦尚尼亞的代表亦然。亞美尼亞代表不僅提到了亞美尼亞種族屠殺,也提及其他許多種族屠殺,更在對照種族屠殺事例之際抱怨聯合國的「雙重標準」。委內瑞拉代表甚至敢於譴責二十世紀後半葉「美國及其盟友發動的征服」。

這或許顯示出我們對於第二次世界大戰受害經驗的觀點開始起了變化,但至少在此時此刻,滅猶大屠殺仍是將其他所有受害者聚攏起來的核心象徵。至少,在聯合國大會的這場特別會議上,滅猶大屠殺的核心地位從未真正遭受威脅,它至今仍是衡量其他一切暴行的基準。它仍是「二十世紀的終極罪行」、「絕對的道德惡行」、「人類對他人喪失人性的終極舉動」。就連為自己的國族悲劇爭取同等認可的人們,也還是承認普世受害者的價值。正如亞美尼亞代表的發言呼應了先前眾多其他「受害者」的感受:「我們全都是猶太人」。

說實話,我們共同將第二次世界大戰時的猶太人接納為典型受害者,主要理由就只是因為它幾乎符合所有人的需求。對歐洲而言,滅猶大屠殺提供了警世故事,並容許某種集體罪咎將整個歐洲大陸凝聚在一起──這幾乎是所有歐洲人意見一致的唯一一件事。對南美洲許多國家而言,它提供了一種接受自身動盪歷史的間接方式:比方說,蒙特維多(Montevideo)的猶太大屠殺紀念碑,就被隨後緬懷烏拉圭自身法西斯獨裁時期死難者的紀念碑用作模板。而在非洲和亞洲,滅猶大屠殺則是白人優越神話最終承受的致命一擊:它為推翻殖民統治的決心追加了確證,如果還需要任何證明的話。同時,美國人也繼續運用大屠殺,不只作為展現英雄姿態,從納粹主義解放全世界的方式,更是證明優越的新世界不同於腐朽舊世界的方式。最後,對猶太人自己而言,他們的受害地位賦予了他們一種道德力量意識,與戰時感受到的無力感截然相反。在全世界的想像中,滅猶大屠殺使得猶太人幾乎成了神聖種族,由貌似永恆的無辜所庇佑。

除了少數例外,全世界都受益於普世受害者的神話,但並非因為它真的從滅猶大屠殺得到過任何教訓,而是因為它相信自己得到了教訓。這是滅猶大屠殺的最後一個神話,也是下一章將要討論的那種令人寬慰的信念──第二次世界大戰的恐怖,帶領我們得到某種救贖與重生。在二戰所催生的一切神話之中,這大概是最誘人的一種。

作者為全職作家和歷史學家,曾於曼徹斯特大學學習英語文學,也曾擔任十二年的歷史圖書編輯。他被公認為二戰史的權威,經常在英國和美國的電視廣播上發表意見。至今他的作品被翻譯為德文、瑞典文、日文、塞爾維亞文、法文、義大利文等二十多種語言。著有《二次大戰後的野蠻歐陸》。

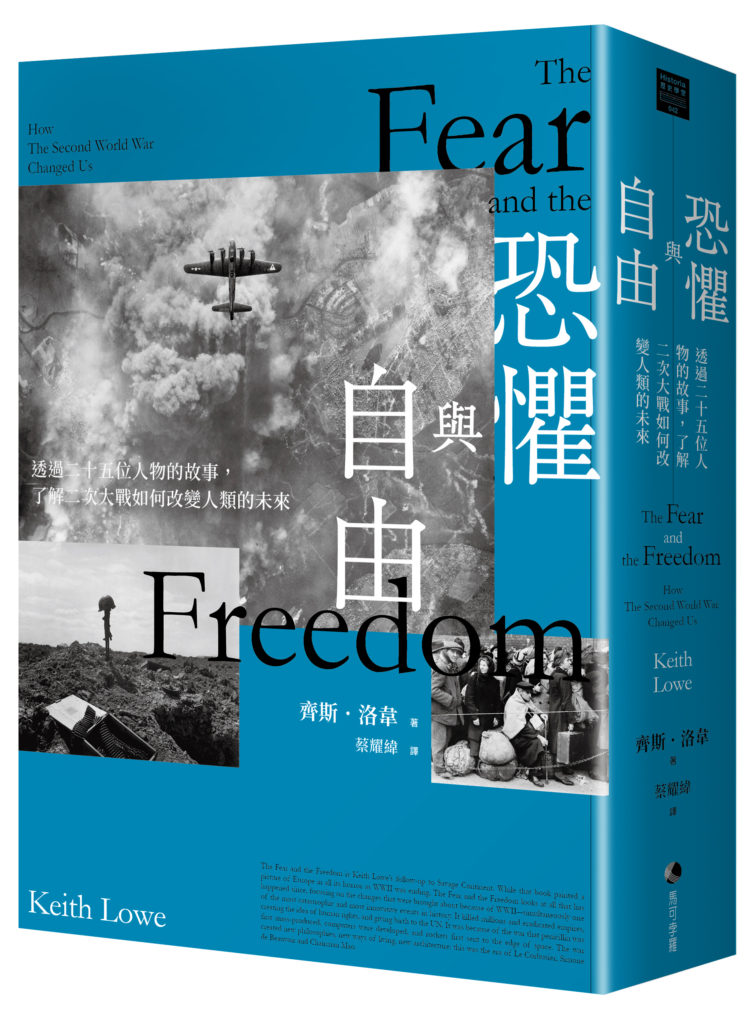

書名:《恐懼與自由》

作者:齊斯.洛韋(Keith Lowe)

出版社:馬可孛羅

出版時間:2021年3月

讀冊|博客來|金石堂|誠品

- 【書摘】《穆斯林帝國》 - 2024 年 1 月 5 日

- 【書摘】《查理大帝:從法蘭克國王到「羅馬人的皇帝」,歐洲之父傳奇之路》 - 2023 年 10 月 19 日

- 【書摘】《光之年代》 - 2023 年 7 月 14 日