二○一八年四月二十八日

關於生死的不成文隨想

一如所有患上危及生命的疾病的人,我想了很多關於生死和意義的事情。可能因為我對結果還很樂觀,身體感覺也還不錯,所以我的想法不是痛苦或憂鬱的。如果治療無效,我覺得身體很糟糕,或者覺得死亡迫在眉睫的話,可能就更難用一種輕鬆愉快的,客觀的方式去談論這些話題了。無論如何,我有很多想法突然湧上來。這是一個有許多小小感悟的時期。

我不會試圖將這些想法組織成一篇完整的文章,只會在想到的時候把它們寫下來。但首先,我想我應該寫下自己對「生命的意義」,和其他跟宗教相關問題的看法。

作為一名快樂的無神論者

我不相信有上帝(God),當然也不相信上帝是一個有目的地干預宇宙運行的偉大存在(Powerful Being)。如果單單把有意識地存在的奇妙和快樂稱為「上帝」的話,那麼我當然會相信,但我不覺得將之稱為「上帝」有甚麼意義。

但對「靈性」(spirituality)這個概念,我就不太確定該如何描述自己的想法。我當然有與他人或大自然深深連結的經驗,有時這種感覺很像「天人合一」的概念。同理心、良善、愛──這些都是超越我自身的偉大概念,但那是「靈性」嗎?至於「湧現性」和平常說的「整體大於部分之和」,我大體來說也是接受的。就我生活所處的人際網絡而言(那又是一種特別的「整體大於部分之和」),這也可能是一種思考在我的存在以外的,一種「超越的現實」的方式。但那也不過是超越我自己一個人的現實,而不是現實本身。那又是「靈性」嗎?很可能人們經驗的靈性就是類似的東西。

回到宗教本身:簡單來說,我相信人類創造了上帝,而不是上帝創造人類。上帝是人類在嘗試解答困難的,也許無法回答的問題時創造的產物。宇宙間不存在任何意義或目的──除非我們自己去創造。道德原則也是如此:某些事情是道德的,並不是因為有某個全能的、睿智的存在說它是道德的,而是因為我們有充分理由如此認為。

人類的生命是既瘋狂又了不起的現象:某些元素在恆星和超新星爆炸的中心醞釀,並在宇宙中噴湧而出。這些元素最終聚集在一起,成為一顆圍繞著一顆中型恆星的小行星;然後,經過幾十億年的時間,這些「星塵」成為具有自我複製能力的複雜分子,我們稱之為生命。又幾十億年過去,這些自我複製的分子結合成為更複雜的形式,進化成能察覺、甚而具有意識的生物體,最後甚至意識到了意識──至此,星塵變成了有意識的生命物質,覺知自己的存在。而由此而來的,是對死亡的感知。

凡此種種,最非凡而美妙的事情是活著,並且意識到自己是活著的。宇宙中的大多數物質既沒有生命也沒有意識。我作為一個有意識的生命體將會不復存在,但與我正存在的事實相比,顯得微不足道。我並不覺得那就剝奪了我存在的意義;正是這一點使得為生命注入意義成為可能。

年輕的時候,我對宗教懷著強烈敵意。在堪薩斯州上高中時,我和同學辯論過上帝的問題。我並不厭惡圍繞宗教形成的那種道德共同體,但我絕對敵視關於超自然的信仰內容。我生長在一位論教(Unitarian)的家庭,在一位論教的青年團體「自由宗教青年」(Liberal Religious Youth, LRY)中非常活躍。但一位論教是一個完全世俗化的團體,關注的是道德、社會公義和群體的問題──不是上帝。

我覺得,後來我對現在所謂「信仰團體」的看法,已變得不那麼去評判了。我更傾向透過人們的行為去判斷,從他們待人接物和生活中表現出來的積極價值,而不是他們解釋這些價值觀和意義的象徵性手法。如果耶穌的故事能幫助人活得更善良和公正,那完全沒問題。而當宗教越界地對世界的運作提出主張時──例如創造論否認進化論時,那麼我當然會評判那些內容,因為我相信那些主張是完全錯誤的,而不僅僅是表達意義的象徵性手法。如果信仰能成為人類在公正、人道世界中能茁壯發展的根基,那我就不只容忍它了,我會接受它。

對死亡的可能感到哀傷

我最近在播客「哲學咬一口」(Philosophy Bites)中聽到很有趣的一集,節目中哲學家雪莉.卡根(Shelly Kagan)談到了「死亡與匱乏」(Death and Deprivation)。卡根的論點之一是,如果一個人不相信有來世,那麼「害怕」死亡是不理性的。信仰來世的人可能有充分理由害怕死亡,至少如果他們相信地獄存在的話。但如果你相信自己的存在會終止,那麼死亡就不是一種經歷,沒有任何叫人不愉快的地方。死亡的過程可能值得恐懼,因為有痛苦和折磨,但死亡本身不值得害怕。

然而,還有個圍繞著死亡的情緒狀態的問題:對自己未來不存在感到悲傷。我一直在思考這個問題。我在未來幾個月內死亡的可能性,為甚麼會讓我感到遺憾和難過?關於這一點,有兩件完全不同的事讓我特別觸動。遺憾的來源之一,是不知道某些故事會如何發展。我想知道共和黨會不會在十一月的選舉中大敗。川普要得到報應了嗎?或者,對我個人而言──我有兩個既了不起又迷人可愛的孫兒女:差不多三歲的莎菲拉和兩歲半的弗倫。他們長大成青少年的時候會怎樣?當大人了又會怎樣?他們年紀小小已經是很有趣的人兒,我很想知道他們的故事「結果」。這就好像在看刺激有趣的電影,但被逼提早半小時離場;錯過大結局實在太可惜了。想像死亡的這個面向,令生命本身好像一場敘事,而我只是消費這個故事的觀眾。故事的主角是我,以及我在這個世上的經歷。

但遺憾與真正的悲傷,也還有另一個面向。那就是沒法在置身故事之中,沒法幫助所愛的人。尤其是我的孫兒女,我不會在場形塑他們會變成什麼樣的人。那不是因為我質疑他們會不會得到很好的照顧,只是我相信,我可能有些別的甚麼可以教給他們,有意義地豐富他們的生命。他們的人生逐漸綻放時,我希望在場支撐他們,而不是單單享受他們帶給我的快樂(當我跟瑪西亞說起這件事的時候,她說她想到這一點時,覺得讓她遺憾的是她不能再保護他們了,而我──我是為了不能影響他們而覺得遺憾)。這是想像死亡時所有悲傷的面向中,與愛最緊密相連的。第一層悲傷的面向完全關於我自己:我想起我不會經歷到的事情,突然中斷的有趣故事。另一個面向,卻是關乎我對他人的關懷與愛的;而想像這個面向,比想像另一個面向,叫人痛苦得多。

一個比喻

跟人說起我患病後的感受時,我想到了這樣的一個比喻。想像自己在做一份又爛又辛苦又無聊,你又討厭到不得了的工作。然後你去了一躺四星期的山間健行,完全沉浸在美麗的大自然中。天氣好得不得了。三個星期過去,你開始害怕要回去工作,所以最後那個星期,你開始悶悶不樂,自怨自艾。所以結果你只去了三個星期的旅行。

二○一八年四月二十九日

更多不成文的隨想

自行車意外和急性骨髓性白血病的對比

一年半前,我在騎車看望母親時被車撞倒了。我當時在十字路口上,剛好那輛車要左轉,陽光太猛所以司機沒看到我,從側面撞了上來。我的左腿有四處骨折,自行車也毀掉了。我戴著頭盔,但依然昏迷了五分鐘,還有輕微腦震盪。我對那次意外已經記不太起來──我的記憶在意外前五分鐘就停止了,幾個小時後才又回復。

只要那次意外改變幾個細節,我就可能被撞死。撞倒我的車是一輛小小、底盤很低的日產豐田。後來有人告訴我,我被撞倒的時候被拋到了引擎蓋上。如果那是一輛改裝過的輕型客貨車或越野車,而且司機在轉彎時加速的話,我就會被撞到街上,或者還會被車輾過,很容易就會被撞死。事實上,我的確受傷了,復康過程也很艱巨,但總的來說,這次事故並不算甚麼大事。尤其是,(當我在創傷中心完全恢復意識後)我立即知道自己會活下來,唯一的問題是修理身體和復健可能很困難而已。

急性骨髓性白血病是另一件事。從三月初確診尿崩症到四月六日確診白血病,歷時不到一個月。而現時在我眼前的,是我需要經歷的一連串階段,而它們可能帶來不同結果。死亡是一個很明顯的可能性,但不是確定的。而且我現在──其實從一開始──就知道這一點了。我有足夠的時間來考慮自己的死會帶來的影響。

這兩種遭遇,都指向一個關於活著的核心事實:它是有結局的,可以在這秒或下一秒出現,可以在患病期間經歷的那一串痛苦後出現,也可以在未來一個不確定的時間出現。而患上白血病的情況,要比瞬間消失的情況要好得多,不僅僅是因為還有心懷希望的理由,還因為它是一趟經歷,是一種令所有感情和理解都更強烈的生活形式。可能,如果以後的階段會帶來強烈的肉體不適和痛苦的話,那就沒有甚麼好指望的了。但這一刻,我尚有樂觀的理由。

作者一九四七年出生於美國加州,一九七六年獲加州大學柏克萊分校博士學位,長期任教於威斯康辛大學麥迪遜分校社會學系,曾獲選為二〇一二年度的美國社會學會理事長,是當代重要的左派學者及公共知識分子。

萊特為結合博弈理論與馬克思主義的「分析馬克思主義」學派代表人物之一,早年研究集中於階級、社會階層化領域,在一九九〇年代中期逐漸轉向「真實烏托邦」計畫,並完成《真實烏托邦》(Envisioning Real Utopias,群學出版)一書。二〇二〇年其重要作品《如何在二十一世紀反對資本主義》(春山出版);二〇二二年《理解階級:二十一世紀階級論》(群學出版)在台灣出版。

曾於二〇一四年來台,與台灣有不淺的機緣。

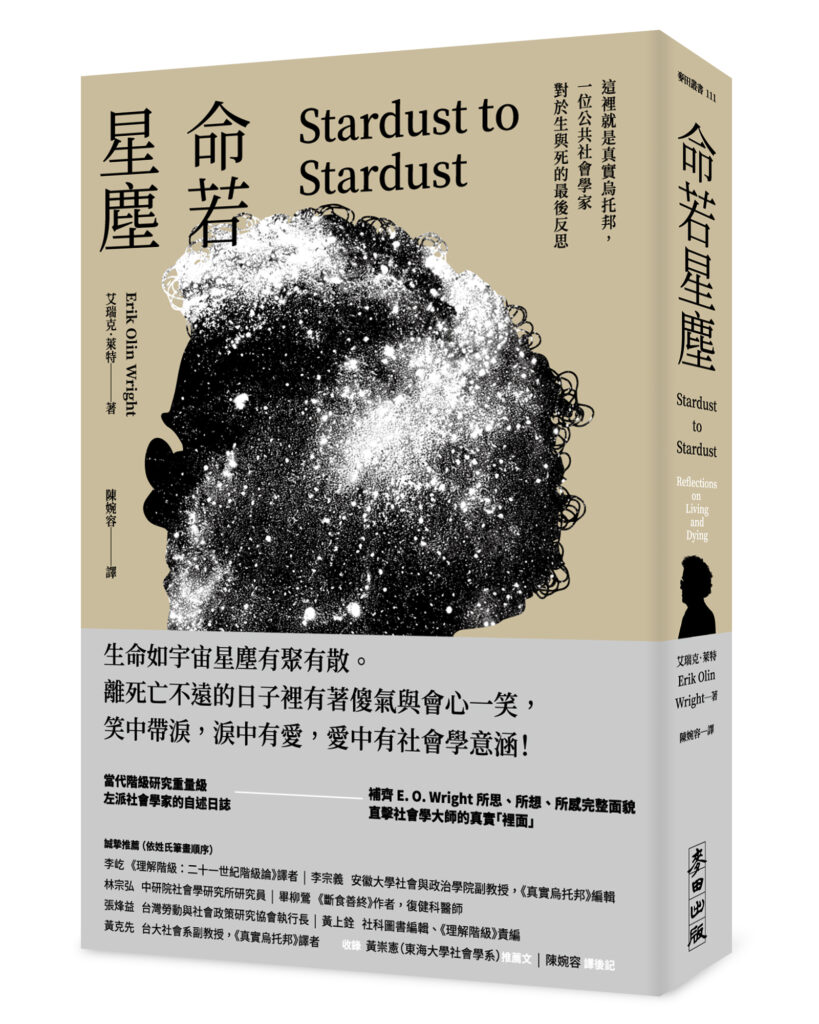

書名:《命若星塵》

作者:艾瑞克.萊特(Erik Olin Wright,1947-2019)

出版社:麥田

出版時間:2022年9月

讀冊|博客來|金石堂|誠品

- 【書摘】《衣裳哲學》 - 2023 年 12 月 21 日

- 【書摘】《中國斯坦:不經意創造的中亞帝國》 - 2023 年 11 月 10 日

- 【書摘】《民主的滋味》 - 2023 年 9 月 21 日