刑求與攝影的倫理:與桑塔格一起思考

照片道出生命步向毀滅時的無辜與脆弱,而攝影與死亡之間的連結縈繞著所有人的照片(photographs of people)。

──蘇珊.桑塔格(Susan Sontag),《論攝影》(On Photography)

我在《危脆生命》中探討了倫理回應的意義為何,也探詢並處理了他者的苦痛,而在更普遍的層面上,亦探究哪些框架容許人的可再現性、哪些則否。這類探究的重要性不僅在於讓我們知道該如何有效地回應遠方的苦痛,也構思了一系列讓脆弱與危脆生命得到保護的戒律。在此脈絡下,我探尋的並非這類回應的純粹主觀源頭。毋寧說,我希望大家思索的是,苦痛如何向我們呈現,以及該呈現如何影響我們的回應。我尤其想理解框架是如何分派特定人類形象的可肯認性,因為這些形象其實與更廣大的規範相連,而這些規範則決定哪些生命是可弔唁的。我的觀點並不新穎,但仍值得重述:我們回應他者的苦痛、構思道德批判,以及表達政治分析的方式,是否奠基於某個早已設立的特定知覺現實場域(field of perceptible reality)?在此知覺現實場域之中,「可受肯認的人」這個概念反覆透過無法被命名或無法被視作人類的生命,而被形塑出來並維持下去。不被視作人的非人形象,則以否定的方式決定並潛在地擾亂了「可受肯認的人」。

在書寫《危脆生命》時,阿布格萊布監獄的刑求尚未揭露出來。彼時,我手邊只有在關塔那摩灣被銬上枷鎖的蜷縮身體的照片,既不知道刑求的細節,也不知道其他相關報導的再現議題,如將戰死伊拉克的屍體呈現出來與「嵌入式新聞報導」(embedded reporting)的爭辯。布希政權執政時期,我們見證了國家如何傾力規範視覺場域。二○○三年三月美軍入侵伊拉克時,嵌入式新聞報導的現象成為第一線的議題(came to the fore),彼時的記者似乎一致同意僅從軍事權威與政府權威所奠立的角度來報導。「嵌入式」新聞記者只在特定的運輸地點旅行,只看特定的場景,因此,他們也只轉述特定行動的影像與敘事。嵌入式新聞報導意味著,在這類條件下工作的報導者,皆同意不要讓視角本身變成報導與討論的議題;因此,這些報導者的視野被侷限於已奠立的界線之中,並注視經過設計的行動,唯有如此,他們才有機會接觸戰爭。

當然,不是所有的嵌入式新聞報導都如此赤裸。其中一個很清楚的例子,便是媒體一致同意不將戰亡者的照片展示出來──無論是我們這方還是他們那方的死者。之所以不這麼做,是擔心這樣會掏空戰爭的心血並危及整個民族。記者與報章雜誌被強烈要求,不得將國旗裹屍的美國戰亡者的棺材展示出來,擔心這類影像被看到會引發特定的負面情感。對可見事物的批准(mandating),即是某種對內容規範的考量,與控制觀點並肩而行,共同決定了戰爭行動與其帶來的毀滅究竟能否為人所見。內容與觀點皆受國家當權者的規範,他們顯然希望藉此規範參戰的視覺模態。「看見」被默認為會動搖主體自身的特定立場(position)以及看待事件的態度(disposition)。嵌入式新聞報導再次隱約出現的地方,則是阿布格萊布監獄的照片。相機的角度、構圖(frame)、擺出姿勢的主體,皆表現出拍攝者積極涉入「戰爭的觀點」(perspective of the war);他們闡明該觀點,同時製作、推崇並證實特定的觀點。

桑塔格在其最後一本著作《旁觀他人之痛苦》(Regarding the Pain of Others)中表示,這種嵌入式新聞報導約莫始於二十年前、亦即一九八二年報導英國在英屬福克蘭群島(Falklands)的造勢活動。彼時,除了兩名攝影記者以外,沒有任何電視廣播獲准進入該區。從那時起,記者便逐漸服從於嵌入式新聞報導的要求,藉此確保自己仍有報導事件的管道。但透過這種方式所確保的管道,看到的事件是什麼?以近幾年以及當前的戰爭來說,美國國防部允許媒體擁有的視覺觀點,非常積極地形構了我們認識戰爭的方式。即便限制我們所見或如何能見的事物並不完全等同於規定出一條必須遵循的故事線,這仍先行詮釋了將會(以及不會)被納入知覺場域的物事。戰爭的行動本身、其實踐與效果,都被用來奠立國防部精心策畫並允許讓大眾接收到的觀點,並藉此表明了國家策畫用以批准「何謂現實」的權力:權力能決定什麼東西到什麼程度上被感知為存在。

觀點的規範因此暗示了框架能執行特定類型的詮釋。在我看來,我們沒有道理接受桑塔格在著作中不停重申的這則主張:攝影本身無法提供詮釋,我們需要字幕與書寫的分析來補足單獨且僅限於當時環境的影像(discrete and punctual image)。在她看來,影像只能感動我們,但無法讓我們理解我們究竟看到了什麼。但即便桑塔格主張我們需要字幕與分析這件事顯然無誤,她認為照片本身不是詮釋這件事,則領我們走入了一條死胡同。她寫道,雖然散文跟繪畫都能供人詮釋,攝影卻只是「選擇性的」,亦即它只能給我們現實部分的「印記」:「縱使繪畫的相似程度達到攝影的標準,仍不過是陳述某則詮釋,但照片卻是散發(光波透過物件反射出來),亦即攝影對象的物質殘餘(material vestige),而攝影做到這點的方式,是繪畫無論如何都無法辦到的。」

桑塔格主張,照片能片刻地動搖我們,但卻無法容許我們建立詮釋。如果照片能有效地傳達訊息或在政治層面動搖我們,在桑塔格看來,這也只是因為影像是在某種相關的政治意識的脈絡中為人所接收。對桑塔格而言,照片將真相消解成某個分散的環節,亦即班雅明意義上的「轉瞬即逝」,因此只能提供現實那片斷、分散的印記。因此,照片一直以來都是原子式的,單獨且受限於當時環境。照片缺少的是敘事的連貫性(narrative coherence),而在她看來,只有這種連貫性才能滿足知性的需求(這奇怪地扭轉了某種從根本上來說是康德式的立場)。即便如此,儘管敘事的連貫性可能是特定幾種詮釋的標準,這說法卻不適用於所有的詮釋。如果「視覺詮釋」這個概念不是矛盾語的話,那麼,肯定照片在框定現實的同時便已決定什麼會在框架內出現,似乎就成了非常重要的事──這種劃定界線的行動本身,就是詮釋性質的,正如同角度、聚焦、光線等帶來的不同效果,都有可能會影響詮釋。

在我看來,我們不該僅將詮釋限制並構想為主觀的行動。毋寧說,是決定情感可否交流(communicability)的類型(genre)與形式之結構限制,使詮釋得以發生。因此,詮釋有時並不順著我們的意願而發生,或甚至其發生與否並非在我們的掌控之中。因此,不僅是拍攝者和/或觀者積極、刻意地詮釋,而是攝影本身已成為某種將詮釋結構化的場景,而這場景也許會反過來讓照片的製造者與觀者感到不安。澈底將公式反轉,並說照片詮釋我們,這是不太對的(雖然某些照片、尤其是戰爭照片,能做到這點),因為即便將既定的位置反轉過來,這公式仍讓主體形上學完整無缺(intact)。然而,照片的確會對我們產生影響。在《論攝影》與《旁觀他人之痛苦》兩本書中,桑塔格特別關注的問題是:照片是否仍有、或曾有力量以特定方式與觀者交流(communicate)他者的苦痛,並促使觀者改變其對戰爭的政治衡量。照片若要以這種方式有效地交流,就必須能夠觸及對象(transitive):照片必須以特定方式對觀者採取行動,對他們如何構想世界所仰賴的諸多判斷形式直接產生影響。桑塔格承認,照片的確能觸及對象。照片不僅是描繪或再現──照片傳遞情感。然而,事實上,在戰爭時代中,照片這種觸及對象的情感性(transitive affectivity)也許會吞噬觀者並使其麻木。不過,桑塔格似乎不太認為照片能驅使觀者改變觀點或採取新的行動方針。

作者為美國後結構主義學者,其研究領域為女性主義、酷兒理論、政治哲學以及倫理學等。任教於加州大學柏克萊分校修辭學與比較文學系。自耶魯大學獲得哲學博士學位後,開始從事後結構主義和西方女權主義理論的研究,被認為是「現代政治理論中最有影響力的聲音之一」和「最有影響力的女性主義理論家之一」。

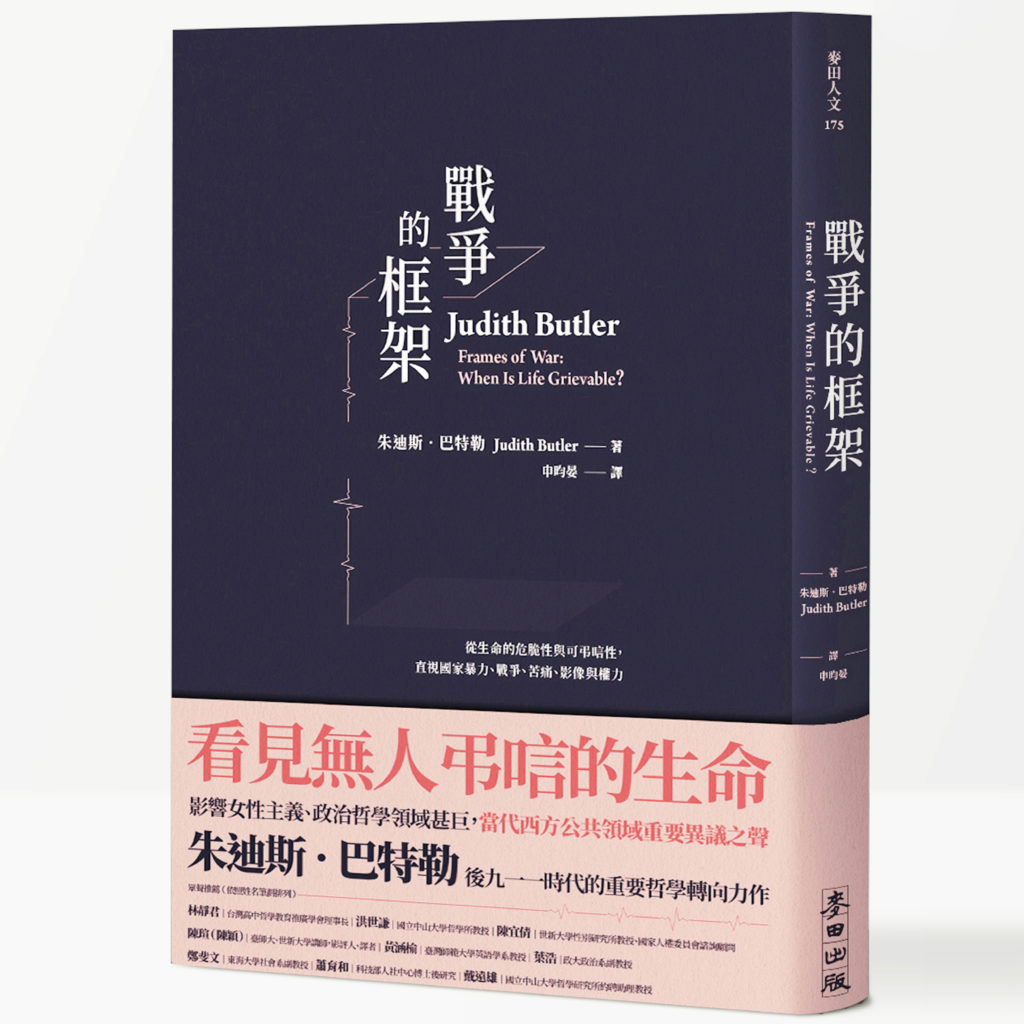

書名:《戰爭的框架》

作者:朱迪斯•巴特勒(Judith Butler)

出版社:麥田

出版時間:2022年1月

讀冊|博客來|金石堂|誠品

- 【書摘】《衣裳哲學》 - 2023 年 12 月 21 日

- 【書摘】《中國斯坦:不經意創造的中亞帝國》 - 2023 年 11 月 10 日

- 【書摘】《民主的滋味》 - 2023 年 9 月 21 日