末日【立體書封300dpi】-818x1024.jpg)

第九章 大瘟疫

短短幾句話,他讓我明白,瘟疫是由月亮的造物傳播的。

邪惡的月亮女士,就是這一切苦難的罪魁禍首。

──英國作家魯德亞德‧吉卜林(Rudyard Kipling),〈醫生〉(A Doctor of Medicine)

人類停滯期

據我所知,在一場災難還沒結束的時候,就開始書寫這場災難的歷史,是不可能的。不過,從歷史角度去思考發展中的事件,依然有其意義。事實上,運用歷史來系統性地思考目前的困境,也是解決問題的重要一環。我在二○二○年八月的第一週下筆書寫這一章,並在一個月後做了一些修改,現在許多眾人皆知的事情,在當時還是全無所聞。而某些評估在本書付梓之際,可能已經被證明有誤。所以這一章應該更適合當成疫情爆發頭半年的瘟疫札記來讀,真要說起來我確實也是一點一滴逐步寫成。年初,我剛參加了在達沃斯舉辦的世界經濟論壇,不到一個星期後,我就在一月二十九日開始以簡報的方式寫下跟這個主題相關的各種想法與資訊,每一週持續地更新,直到開始動起寫這本書的念頭。

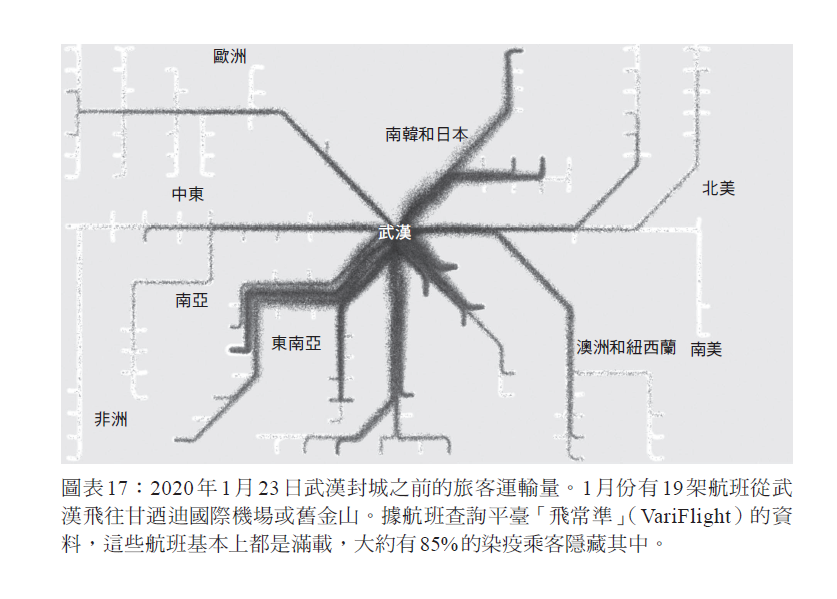

因為當時在我看來,全世界的政治及經濟領袖都擔憂了錯的事情。甚至明明載有染疫乘客的航班從武漢飛往世界各地,全球疫情開始爆發之際,世界經濟論壇卻幾乎還只討論氣候變遷的問題,而企業董事會的討論則圍繞在環境、社會及企業治理(俗稱ESG或永續投資)。二○二○年一月二十三日,原子科學家再度將他們的「末日鐘」的指針往前撥快,「比以往任何時候都更接近世界末日」,但此舉並非是預見了什麼疫情大流行,而是在擔心核戰,擔心氣候變遷,擔心「利用網絡進行的資訊戰」,以及擔心「國際政治基礎設施」受到「侵蝕」。直到二○一九年的最後一天,中共政府才磨磨蹭蹭地向世界衛生組織提起了「新型冠狀病毒」,而等西方世界的人們開始注意到問題嚴重性,早已為時已晚。極為諷刺的是,格蕾塔.童貝里的願望竟然是COVID-19 幫忙實現的。這位二十一世紀千禧年運動的小聖人曾在達沃斯疾呼:「我們必須停止碳排放……,你們提的任何計畫或政策,只要不打算徹底從源頭中止碳排放,就完全不夠。」幾週的時間內,衛星就觀測到中國、美國和歐洲上空的二氧化氮含量有大幅下降。與二○一九年同期相比,中國下降四十%,美國下降三十八%,歐洲下降二十%。這當然都是經濟活動停擺後的結果,因為人們認為這是限制新病毒傳播的必要措施。保育人士也很樂見這個「人類停滯期」,因為這段期間少了很多在路上被撞死的鳥類和動物。事實證明,任何有利於地球生態的方法都比不過把人類關在家裡幾個月。

不過,這並非是在否定全球氣溫上升可能帶來的潛在風險,而是要說,二○一九年和二○二○年初人們執迷不悟地只討論那類氣候問題,反而忽略了更長遠的影響。對美國老百姓來說,在疫情還沒發生之前,死於藥物過量比命喪大風災的機率還高兩百倍,死於摩托車事故更比被洪水淹死的機率高出一千五百倍。那些氣候災害的威脅離日常生活很遠,但疫情威脅卻迫在眉睫。二○一八年,美國死於流感和肺炎的人數是五萬九千一百二十,遠遠高於因車禍喪命的三萬九千四百零四人。一個世紀前的一九一八至一九一九年流感大流行,就已經讓人明白了這種會攻擊呼吸系統的新病毒有多麼致命。然而決策者卻無視屢屢出現的警訊,並沒有認真對待這類的風險。

這種名為SARS二型的新病毒最初之所以爆發,或可歸咎於中國這個一黨專政國家的體系出了大問題。然而,要瞭解病毒究竟如何蔓延開來,我們需要一些網絡科學的洞見。美國、英國和歐盟各國政府各有各的應對方式,卻都未能迅速有效地應對這場威脅,拉丁美洲更是慘不忍睹。人們都把錯怪在民粹主義領導人的頭上,但其實問題不光只是這樣,這同時也是一個系統性問題,而從台灣、南韓和其他規模較小但準備較充足的國家就可以看出,這個問題是可以避免的。只不過跟病毒相關的錯誤資訊和假訊息,讓所有問題更加糟糕。這些資訊在網際網絡上瘋傳,讓人們陷入混亂,不知道如何確實因應疫情蔓延。保持社交距離是正確的應對措施,但太晚「封鎖」經濟活動,則讓人付出史無前例的高昂代價。而隨著人們愈來愈瞭解COVID-19 的感染死亡率,就會發現這一經濟衝擊的代價有可能會超過公衛防治的效益。我在第十章將會提到,貨幣和財政措施都只能緩解經濟衝擊,而非刺激經濟的手段。這類措施主要是讓資產價格與經濟現實脫鉤,同時(或許)也埋下了未來金融不穩定和通貨膨脹的隱憂。到了二○二○年夏天,我們前方的道路已然清晰,只是這條道路並不直接通往過去的常態生活—那可能得花好幾年才能辦到,前提是真的能恢復的話。我會在本書最後一章提到,這條道路可能會通往危險,導致政治危機和地緣政治衝突,甚至可能引發戰爭。

從武漢呼來的氣息

倫敦帝國學院在二○二○年三月中旬預測的流行病學模型,很可能高估了COVID-19 大流行的嚴重程度。不過那時候當然還沒人說得準。流行病學家尼爾.弗格森(Neil Ferguson,同姓且名字相似)和他同事的報告隱隱暗示著,眼前的疫情可能堪比一九一八至一九一九年的西班牙流感,倘若再不採取一些更嚴厲的限制措施,將有高達兩百二十萬美國人陷入生命危險。但這項說法是假設感染死亡率為○.九%,這個數值在當時相對初期的階段看起來太高了點。到了八月,以超額死亡率的數值來看,二○二○年的疫情嚴重程度可能更近似於一九五七至一九五八年的亞洲流感(第七章曾提過,亞洲流感殺死了高達十一萬五千七百名美國人,換算成二○二○年相當於二十一萬五千名美國人。當年全球七十萬至一百五十萬人死亡,換算成今日相當於二百萬至四百萬人死亡)。當然,這也表示即便是在二○二○年八月,COVID-19都還會繼續殺死更多人。

二○二○年一月底,全球已經有將近一萬名確診病例,兩百一十二人因這種新疾病殞命,而且幾乎都在中國湖北省。然而那個時候的中國還在混淆視聽,刻意拖延,讓數不清的染疫旅客就這樣從武漢飛往世界各個城市。到了二月底,全球確診病例總數為八萬六千名。三月底,八十七萬兩千名。四月底,三百二十萬。五月底,六百二十萬。六月底,一千零四十萬。到了二○二○年八月三日,全世界加起來已經高達一千八百一十萬人確診,死亡人數超過六十九萬,將近四分之一(大約二十三%)是來自美國,而美國死亡人數有三十一%出現在紐約州和紐澤西州。8 未來到底還有多少人會死於COVID-19?在我撰寫本書的二○二○年,全世界每週(七天)的平均死亡病例數仍在上升。四月十八日達到最高峰,超過七千人死亡,五月下旬下降到約四千人,八月初又上升到六千人。除非疫情趨勢獲得改善,否則到了十月的全球死亡人數總數可能高達一百萬,到年底可能達兩百萬。對美國疫情的流行病學模型預測各不相同,死亡人數從二十三萬零八百二十二人會在十一月一日前病逝到二十七萬二千人會在十一月二十三日前病逝不等。而我在五月時根據歷史經驗估計,美國到年底會有約二十五萬人死亡,這在八月時似乎仍算合理。然而,我們回顧歷史就會發現,這種大規模的疫情很少只流行一年。而且像是南半球死亡人數會增加多少,等天氣變冷了疫情是否又會捲土重來,或是重新開放學校會對北半球造成多大影響等等這類我們在意的事情,目前結果仍然是未知數。根據某項調查結果,大約三億四千九百萬人(約占全球人口的四.五%)是「嚴重的COVID-19 高風險群,如果染疫將需要入院治療」,不過高風險群中會實際感染的當然只有一部分,感染者中也只有一部分人會死亡。假設這個病毒沒有變得更具傳染性也沒有變得更致命,這場全球性災難的死亡率(無論是「超額死亡率」還是「健康人年」),都更接近於一九五七至一九五八年,而非一九一八至一九一九年的瘟疫。

說到這次疫情的起源地,答案不是很令人意外。只要回顧歷史,就會知道相當多的疫情都起源於亞洲,特別是中國。直到二○二○年八月,我們依然不清楚究竟在武漢發生了什麼事。據西方媒體報導,中國病毒學家石正麗多年來一直在武漢病毒研究所進行蝙蝠冠狀病毒的研究。美國外交官曾於二○一八年對該研究所的安全問題提出擔憂,連同附近的武漢市疾病預防控制中心也有類似的安全疑慮。然而,中共政府卻堅稱疫情最初是在華南「海鮮」市場爆發的,那裡是販賣各種活體野生動物的地方。無論如何,目前尚未有證據表明病毒是人造的。這僅是自古至今動物將人畜共通傳染病傳染給人類的另一新案例,帶原宿主很可能是蹄鼻蝠,中間宿主可能是進口的馬來穿山甲。這個病毒可能在人傳人的早期階段就進一步變異了。

當初要是中國當局坦然地迅速採取行動,這場災難很可能就可以避免。最早的武漢病例其實與華南市場無關,該病例在二○一九年十二月一日出現症狀。另一名與市場有關的男子出現類似肺炎症狀,五天後他的妻子也出現了類似的症狀,這其實都在在顯示該病毒會人傳人。十二月時共有一百零四個人確診,十五人死亡,而在最初確診的四十一個病例中也有六人死亡。然而,武漢市衛生健康委員會卻拖了整整一個月才有所動作。張繼先、李文亮等當地醫生很早就注意到,眼前這一連串的異常肺炎病例有些不對勁。李文亮還曾在微信上稱這種疾病可能是SARS,結果被當局視為傳播「不實資訊」而遭警方訓誡,被迫收回之前的發言(他本人亦於二月七日因 COVID-19 逝世)。十二月三十一日,中國送交給世界衛生組織的官方報告承認,武漢有多起病因不明的病毒性肺炎病例,但「沒有明顯證據」顯示會人傳人。當局聲稱:「當前疫情仍可防可控。」中國一直到隔年一月都還在掩蓋真相,甚至在十一日宣布了因新病毒死亡的首例病例之後,還繼續隱瞞(死者是名六十一歲男子,在當月九日死亡)。醫生被噤聲,社群媒體受到審查。一月十日,一位很受敬重的北大醫院醫生王廣發稱,目前病人的病情和整體疫情處於「可控」狀態,且大部分患者都不是「重症」。當武漢市和湖北省的政治高層聚集在武漢參加全國兩會,武漢市衛生健康委員還刻意低報了感染人數,並一再淡化傳染的風險。武漢當局甚至允許人們在農曆新年前舉行大型公眾聚會。

中國科學家已經盡力而為,但他們的研究發現都被政府給壓制了下來。一月二日,石正麗解開了該病毒的基因序列,但隔天國家衛生健康委員會卻禁止實驗室在未經政府授權的情況下,發布跟病毒相關的資訊。一月三日,換中國疾病預防控制中心測定出該病毒的序列。一月五日,由中國病毒學家張永振領導的上海市公共衛生臨床中心研究團隊,也同樣完成了病毒基因定序,但中國政府同樣未有動作。一月十一日,張永振決定先下手為強,透過澳洲的病毒學家同儕在病毒公開討論平臺virological.org 上公布了病毒的基因序列。隔天,他的實驗室被當局以「整改」的理由勒令關閉,但情勢很明顯已經紙包不住火。一月十四日的某次祕密電話會議上,國家衛生健康委員會主任馬曉偉私下警告其他中國官員,武漢的疫情「有可能發展為重大公衛事件」,而且「群聚感染案例表明存在人傳人的可能性」。根據加拿大某份報告,大約在同一時間,中共當局曾向全球各地的中國領事館發布緊急指示,要求「為應對疫情大流行做準備」,大規模進口個人防護設備。直到一月二十日國家衛生健康委員會派至武漢的專家發布報告之後,中共政府才終於承認首例人傳人病例,並向大眾宣布,針對疫情爆發「必須引起高度重視,全力做好防控工作」(用習近平的話來說)。目前看來,中國在此之前至少浪費了好幾週的時間,甚至更久。哈佛大學一項根據衛星攝影和網絡資料的研究指出,從二○一九年的八月底到十二月一日,武漢六家醫院外停放的車輛明顯增加,線上搜尋「咳嗽」、「腹瀉」等詞的次數也有所增加。

中共當局這段時間的所作所為,其實跟當初應對SARS疫情爆發相比沒有多大長進。唯一差別是,這一次世界衛生組織在譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)祕書長的領導下,對中國不是說奉承話,就是伏首稱臣。當初中國曾強力為譚德塞勝任世衛祕書長背書,而他的回報就是支持中國展開「健康絲綢之路」。在疫情爆發初期,譚德塞一味附和著北京的說法(在一月十四日稱「中國當局沒有發現人傳人的明顯證據」)。直到武漢封城一週後,他才宣布將疫情提升為「國際公共衛生緊急事件」,然後直到三月十一日才定調為全球大流行。全世界就只有一個國家,在沒有限制人民活動的情況下,為圍堵疫情傳播立下了一個耀眼的榜樣—那就是台灣,其他國家真應該好好學習。而對中華人民共和國畢恭畢敬的世衛,則完全把台灣當空氣。

一月二十三日上午,武漢封城。兩天後,湖北其他十五個城市也施行了封鎖措施。隔天,中共當局發布一項命令,暫停境內的團體旅行,但卻直到三天後的一月二十七日才下令暫停團體出國旅行,而至於個人海外旅行則完全沒有採取任何限制。這項錯誤決策造成了深遠的影響。在實施旅行禁令之前,一月份總共有七百萬人離開武漢。農曆新年假期到來的前幾天,已經不知道有多少位受感染者前往中國各省和世界各地探望親朋好友(此時有八十六%的確診者沒有列入紀錄)。病毒乘著公車、火車和飛機散播到世界各地。然而,明明世界其他地區像是歐洲、北美和拉丁美洲的疫情都一發不可收拾,為什麼全中國只有湖北一個省分的疫情以指數的形式上升呢?武漢到中國其他省分的旅行禁令,確實比武漢到世界其他國家更嚴格,但這並不是真正的原因。真正的原因是,中國境內比世界其他地區更快速地實施了非醫藥介入措施,比如暫停都市公共交通、關閉學校、關閉娛樂場所、禁止公共集會,以及隔離疑似患者和確診病患。先把武漢整個封起來,其實是在幫中國其他城市爭取到最多二至三天的時間,讓各地先準備好防疫措施,然後由全國各個地方的共產黨居民委員嚴格執行這些措施。人們被關在自己家裡—在某些情況下,公寓大樓的門甚至被人焊死。中國還急就章地打造了一套全國性的防疫系統,包括測量體溫與進行其他檢驗,並以人工追蹤接觸史,使得中國的疫情得以在二月份趨於平緩。

在一月與二月大多數的時間裡,我們並沒有看到中國以外的地區病例呈現指數增長,但後來歐洲與北美洲的疫情先後一一爆開。這很令人吃驚,因為根據世衛的說法,如果發生疫情大流行,美國應該是「比較能因應」的國家之一。二○一九年全球衛生安全指數(Global Health Security Index)將美國、加拿大、英國等國列為「準備最充分」的國家。結果現在看來,世衛和全球衛生安全指數的評等顯得毫無意義,甚至反而和遏阻疫情大流行的表現成負相關。在統計上,光是有全民醫療保健體系也無法為國家帶來重大優勢:許多擁有這種系統的國家表現都很差。四月某份關於因應疫情應對的初步排名中,以色列、新加坡、紐西蘭、香港和台灣的表現名列前茅,日本、匈牙利、奧地利、德國和南韓則緊接在後。

二○二○年一月二十日,美國通報了首例確診COVID-19 的病例,患者是一名來自華盛頓史諾霍米須郡(Snohomish County)的三十五歲男子,他剛從武漢回來,不過他似乎沒有感染其他人。美國的病毒是直接從中國輸入,並間接經由歐洲和伊朗轉口而來。31 整個三月,美國各地的病例指數暴增,主要集中在東北部,尤其是紐約市和其周邊地區。三月之後,確診病例和死亡曲線漸趨平緩, 但新的感染人數和死亡人數的成長速度,依然超越其他先進國家。四個月之內,病毒已經蔓延到全美各州,超過九十%的郡淪陷。在歐洲,義大利是數一數二的超級重災區, 但到了六月,即使是按人均計算,美國的疫情依然明顯比義大利還要糟糕。

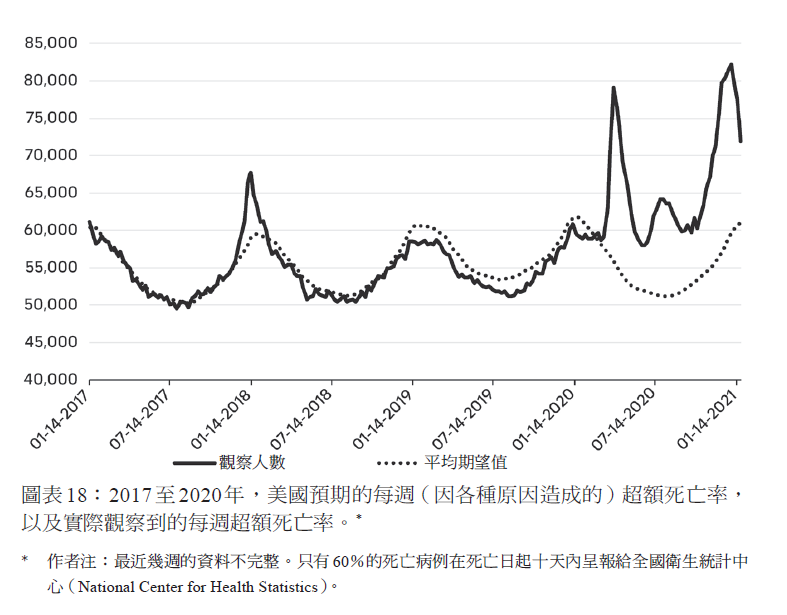

要看疫情衝擊有多嚴重, 兩個數字最有說服力:死亡數除以總人口數的比例,以及該季死亡人數扣掉近幾年當季的平均死亡人數(即超額死亡人數)。根據前者,美國到二○二○年八月四日每一百萬人中有四百六十九名因感染COVID-19 死亡,表現比愛爾蘭的三百五十七人、加拿大的二百三十七人、澳洲的九人、紐西蘭的五人還要差,但比英國的六百八十人要好。在歐洲,比利時則有八百五十人、西班牙六百零九人、義大利五百八十二人、瑞典五百六十九人。雖然這些國家的狀況都比美國更糟,但相較之下歐洲那時的病例數已經大致上趨於平穩(儘管只是暫時)。美國因染疫死亡的人數反而愈來愈接近巴西的四百四十五人,或是墨西哥的三百七十二人。到了二○二○年七月中旬,美國的超額死亡人數已經高達十四萬九千人,比過去平均值高出二十三%,達到了巴西、荷蘭、瑞典和瑞士的水準(根據《紐約時報》,自三月一日至七月二十五日期間,實際死亡人數比平常的平均值還要多二十一萬九千人。疾管中心的資料則顯示,一月一日至八月一日各種原因造成的超額死亡人數為二十萬五千九百八十五人,比該時期的預期死亡人數高出十二%)。智利(四十六%)、英國(四十五%)、義大利(四十四%)、比利時(四十%)、西班牙(五十六%)的超額死亡率都大幅提高,其中英國是所有歐盟國家裡最糟糕的。秘魯(一百四十九%)和厄瓜多(一百一十七%)的超額死亡率則是全球之冠。不過像冰島、以色列和挪威這些國家卻沒有出現明顯的超額死亡。德國的超額死亡率則是五%。

作者為《時代》雜誌百大人物,跨足歷史、財經、外交領域的重要學者。常與各領域知名學者如保羅.克魯曼(Paul Krugman)、季辛吉(Henry Kissinger)、潘卡吉.米什拉(Pankaj Mishra)、法理德.札卡瑞亞(Fareed Zakaria)等人對話與辯論。

1964年生於蘇格蘭,英國牛津大學博士,研究專長為經濟史、金融史與帝國史。曾任哈佛大學歷史學系教授,現為史丹佛大學胡佛研究所資深研究員,同時也是《彭博新聞》(Bloomberg)專欄作家。

弗格森著作等身,出版超過十六部作品。包括:《廣場與塔樓》、《文明》、《帝國》、《貨幣崛起》、《戰爭的悲憐》、《世界大戰》、《季辛吉》、《巨人》。獲獎無數,包括國際艾美獎最佳紀錄片獎、富蘭克林公共服務獎、海耶克終身成就獎、艾哈德經濟新聞獎、美國對外關係委員會亞瑟.羅斯圖書獎。2021年3月投書《彭博新聞》專欄,以「得台灣者得天下」的結論而廣為國內外媒體報導。

書名:《末日》

作者:尼爾.弗格森(Niall Ferguson)

出版社:廣場

出版時間:2021年9月

讀冊|博客來|金石堂|誠品

- 【書摘】《蒙古帝國與伊斯蘭世界》 - 2022 年 10 月 28 日

- 【書摘】《八月砲火》 - 2022 年 8 月 11 日

- 【書摘】《第一響禮砲》 - 2022 年 6 月 3 日