第三章 雪落在中國的土地上

一粒麥子若不落在地裡死了,仍舊是一粒,如是死了,就結出很多粒來。

──艾青〈一個拿撒勒人的死〉,一九三三,摘錄約翰福音十二章二十四節

在小西伯利亞,父親常會對我提起他的巴黎軼事,特別是在那一個個漫長的天寒地凍的冬天。在只剩下土豆和洋蔥的地窩子裡,對我來說,巴黎像是一個不可能存在的世界。

但是夏天一到,豆角、黃瓜掛在了架上,還有粗大的胡蘿蔔、紅彤彤的番茄和碩大的葫蘆瓜。這些「五類分子」種出的蔬菜瓜果,既好吃也好看,為單調的尋常日子增添了色彩,孩子們熱切地加入到收穫的行列裡。

沙質土壤和沙漠氣候最利於西瓜的生長,看守瓜地的瓜農極願意請我們分享他的成就。他不用刀,而是用自己的手掌將瓜拍開,看著我和玩伴們用手伸進紅色瓜瓤中蒯出一塊塊來,一口口地吞下去。瓜農一再叮囑我們不要將瓜子嚥下去,那些吐出來的瓜種將會種出明年的盛宴。

連隊養了四百隻綿羊,我們從來吃不上羊肉,羊肉必須上交國庫。除去每年春天剪下優質的羊毛,羊是不能碰的。一次,羊群闖進了一片為了改良鹼性土壤的輪種物苜蓿地,啞巴羊倌無力將牠們從那塊地裡哄趕出來,急得直跳。當他拖出一隻,另一隻就會躥回去,繼續咀嚼嫩葉。一群羊不停地吃著苜蓿,一直吃到牠們趴下之後,再也站不起來,苜蓿草在羊的胃裡開始膨脹。夕陽中,那一隻隻綿羊瞪著灰色的眼睛,緩緩地死去了。這在偏執的政治環境下,災難往往被視為一場嚴重的政治事件,而不是一場意外。

對我來說,這是件好事。我只需要花兩毛錢,羊的心、肝、肺、腸肚,加上一個羊頭,被一股腦地倒進我的水桶中,散發出來的氣味令人難忘。我清洗時將腸子中注水後反轉過來,倒騰出胃裡的草料,沖洗乾淨後丟入鹼水中,浸泡、搓揉,直到臭氣消失,再丟入沸水中。洗肺時,則從氣管往肺腔中注水,不時地拍打肺葉,讓它腫脹到要爆炸的樣子,渾濁的液體會從肺腔中流淌出來,反反覆覆,直至水清。當煮好的羊雜和一盆羊頭肉端上桌子,父親的臉上出現了快樂神情。

日子絕望,食物總能引發父親持久不衰的熱情,無論在監獄和逃難中,尋求食物的欲望與屈辱的滋味混在一起。

在巴黎,父親住所附近的一家咖啡店,有一種又酥又軟的點心叫「中國人」,早點客人說「給我幾個中國人」,讓他不勝其煩。一次,他正在跟朋友談話,一個人向他吼叫:「中國人,在法國不要講中國話,要說法語。」另一次,他在巴黎近郊寫生,一個醉醺醺的法國人走過來,看了一眼他的畫,嘲笑著喊道:「喂!中國人,你的國家一團糟了,你還在這裡畫畫!」漫不經心的蔑視,將他在這片陌生的土地上所受的屈辱具體地表現了出來,一種回家的衝動向他襲來。

中國的政治局勢正發生著變化。中國共產黨發動了一系列對國民黨政府的叛變,暫時控制了華南一些地區。一九二九年十月二十四日,美國股市崩盤造成的經濟危機波及世界,日本失業人口達到兩百五十萬,為化解經濟危機,將目光投向了資源豐富的中國東北。同時期,墨索里尼在義大利政壇升起,希特勒組建的納粹黨成為德國的第二大政黨。

一九三一年九月十八日,中日矛盾激化。日本軍隊占領瀋陽,接下來的幾個月裡,他們控制了中國東北的三個省分。法國急於保護自己在中國和印度支那的利益,對日本的侵略採取了消極態度。一九三二年一月二十八日,日本海軍陸戰隊對上海中國駐滬部隊發起攻擊的當天,父親從馬賽登上回國的輪船。

父親回顧他在巴黎的三年,那是他一生中最美好的時光,那一種自由自在的日子在往後的歲月中再沒有出現。他從一個在湖邊寫生的鄉村少年,變為有獨立思想、能自信表達自己的年輕人。在法國獲取的知識和理想滋養了他,幫助他規劃未來的動盪歲月的前途。

一九三二年,沒有文憑和成就證明的父親回到畈田蔣時,祖父非常失望,好奇的親戚們不知道該如何看待他。他呆在家裡悶悶不樂,翻閱滿書櫃的書。偶爾給弟妹們講些法國的見聞,用草板製作棋子,教他們下圍棋。畈田蔣像是一潭死水,外面世界發生的事情不會激起一絲漣漪。他感到家比任何時候都更陌生了。

一九三二年五月,父親再次離家去上海。二十世紀初期,英、法多國在上海設立不受中國政府管轄、有行政司法權的租界。銀行、報紙、教會和大學隨之出現,也出現了現代文明的其他特徵:賽馬場、電影院、汽車、路燈、百貨公司、消防站、抽水馬桶,更不用說酒吧、舞廳、夜總會,甚至選美比賽。當時的上海已是東方最繁榮的都市,眾多學校、書店、報館吸引著像我父親一樣的文化青年。

在上海,父親結識了與他同齡的江豐,他是個工人出身的小個頭,性格倔強、內向,喜歡藝術。在工會活動中,他製作了表現工人罷工的版畫。

薩波賽路豐裕里四號二層小樓的宿舍裡十分喧雜,父親與幾個美術青年住一起。江豐介紹他加入了「左翼美術家聯盟」,接著成立「春地美術研究所」作為「左聯」的活動基地。父親起草的宣言其中一部分是這樣的:「藝術也如其他的文化,是跟著時代的巨潮而生長著演進著的,所以現代的藝術必然地要走向新的道路,為新的社會服務,成為教養大眾,宣傳大眾與組織大眾的有力的工具,新藝術必須負著這樣的使命向前邁進。」父親將自己與革命議程連為一體,將文化視為有使命的工具,以可見的表達形式為理論和意識形態奠定基礎。

一九三二年七月十二日,「春地畫會」正在傳授世界語課,一個在進步圈中期待能流行起來的語言。法租界巡捕突然闖進屋,他們進門搜查時,父親正坐在一張破舊的沙發上。一個探員用生硬的法語問他:「你是共產黨?」

父親無辜反問,什麼是共產黨?他不是一名共產黨員,但他不知情的是,他的幾個朋友都是地下黨員。

「不要與他囉嗦。」巡捕邊說邊打開了一只木箱,從裡邊拽出來一卷招貼,其中一張畫著民國總統(國民政府主席、中華民國總統,設立於一九四八年,繼承國民政府委員會主席的職能)蔣介石趴在地上舔著一隻象徵日本帝國主義的軍靴。

巡捕又問他:「這是什麼?」

「這是反對帝國主義!」父親用法語回答他。

「法國肯定允許這樣的事情,對吧?亨利・巴比塞(Henri Barbusse)和羅曼・羅蘭(Romain Rolland)不是也反對帝國主義嗎?」

另外一張宣傳畫,畫著一群舉著紅旗的工人步出工廠遊行。巡捕隨手打了父親一個耳光,得意地喊道:「這又是什麼呢。」父親、江豐和十二個年輕人一同被捕,他們在父親的住處起獲了《列寧全集》、法國共產黨報紙《人道報》,和一些他從法國帶回來的書籍。

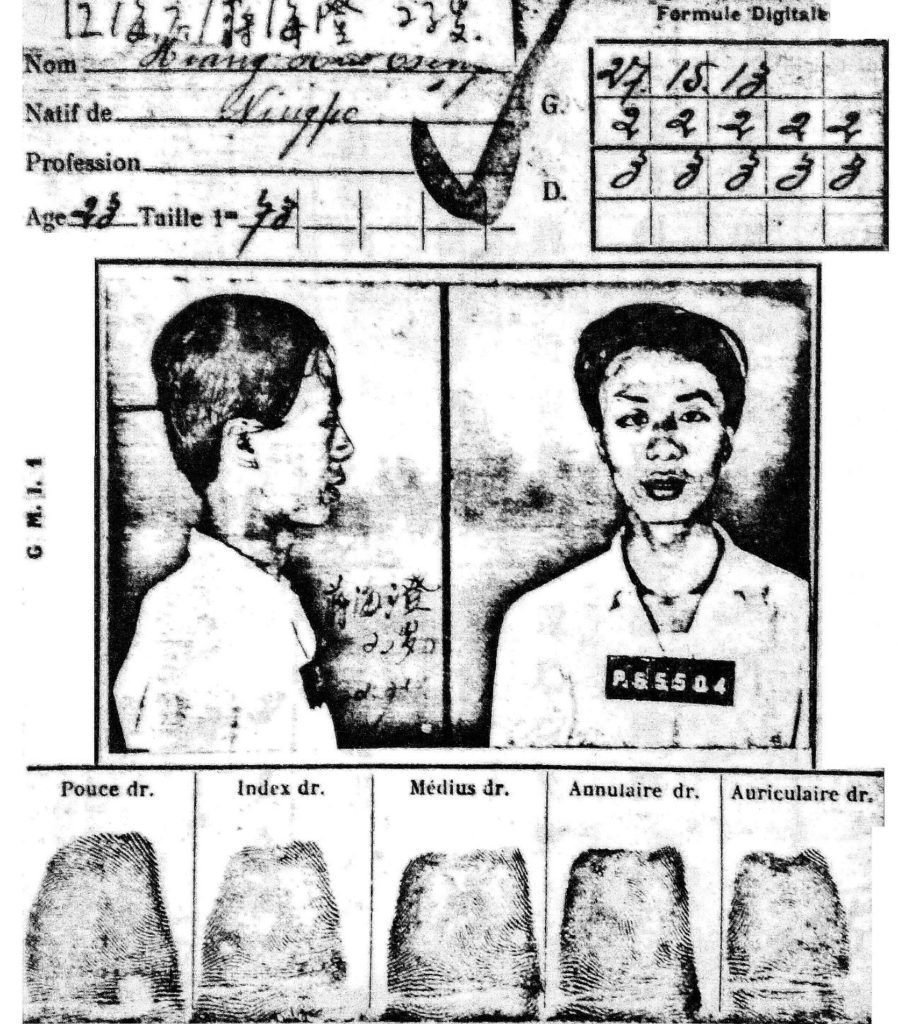

以觸犯危害民國法的「共產黨擾亂地方治安」的罪名,父親被移送至江蘇省高等法院提起公訴,當日立案。「蔣海澄等危害民國嫌疑案」的證據是從父親住所搜出的美術聯盟的工作紀錄、章程和名單登記,以及歷次會議紀錄、海報和宣傳品。法院認定「春地美術研究所」是左翼美術聯盟「以危害民國為目的」的團體。這個模糊的指控相當於八十年後,我被指控的「煽動顛覆國家政權」的政治罪行。

法庭上一名老年法官坐在中央,兩側各有兩個法官。對於他是否是「共產黨的頭頭」之類的提問,父親均以否認。問到他的職業,他回答:「畫素描。」法官不知所云而顧其左右,無人知道素描是什麼。

父親被捕的第三天,我的姑姑蔣希華從上海趕回金華,從祖父那兒湊了錢,再回上海請了一位辯護律師。最後,法官高聲宣判他有期徒刑六年時,他忍不住笑了。他從未想到未來幾年將在牢獄中度過,在被捕者中屬他獲刑時間最長,因為他蔑視法庭的態度。

位於馬斯南路二八五號的上海第二特區監獄也叫馬斯南路監獄。這裡收押了三千多犯人,包括很多政治活動分子。二十個囚犯共用一間牢房,晚上,通鋪上只擠得下一半,其餘人睡在水泥地板上。室內的便桶每天沖一次,惡氣撲面。進去不久,父親開始發燒,他染上了肺結核,被轉入病監隔離,藥品極為短缺,致使病情惡化。所幸的是李又然從法國回來了,他收買了獄卒,將一些針劑和藥品送進了監室,請來獄醫為父親治療。

一九三三年一月十四日,夜間下大雪,一夜無眠的父親坐在鐵欄窗下,想著他的家鄉,想念曾給過他愛和溫暖的大葉荷,他寫下了一首深情的長詩,獻給他的乳母,獻給鄉村婦女的艱辛生活;詩中他把她名字寫成「大堰河」。這首詩的第一個讀者,是他同室的一個帶著沉重刑具的死囚,用蘇州柔軟的語調,一句句地念著,念著,他哭了起來。

大堰河,今天我看到雪使我想起了你:

你的被雪壓著的草蓋的墳墓,

你的關閉了的故居簷頭的枯死的瓦菲,

你的被典押了的一丈平方的園地,

你的門前的長了青苔的石椅,

大堰河,今天我看到雪使我想起了你。

大堰河,今天,你的乳兒是在獄裡,

寫著一首呈給你的讚美詩,

呈給你黃土下紫色的靈魂,

呈給你擁抱過我的直伸著的手,

呈給你吻過我的脣,

呈給你泥黑的溫柔的臉顏,

呈給你養育了我的乳房,

呈給你的兒子們,我的兄弟們,

呈給大地上一切的,

我的大堰河般的保姆和她們的兒子,

呈給愛我如愛她自己的兒子般的大堰河。

――〈大堰河,我的保姆〉

為了隱瞞他的身分,父親使用「艾青」的筆名。父親痛恨背叛革命的蔣介石,把他的同姓蔣字叉掉,而成「艾」字。艾是一種草,詩歌傳統中的艾草與「斷」和「美」有關聯,隨興而起的這個名字將伴隨他的餘生。在獄中的無數不眠之夜,憑藉著窗外路燈的微光,父親在他的紙簿上匆匆寫下閃現在腦中的句子,早晨才發現,兩句摞在一起了。

李又然告訴父親,他的處女作〈會合〉發表在左聯刊物《北斗》上,還帶來了消息,說他收到了父親的波蘭朋友給他的來信,她問:「為什麼在中國畫幾張畫會進監獄呢,有什麼辦法能幫助他嗎?」此後她就再無音訊,德國占領下的波蘭猶太人的境遇,是不難想像的。

刑期滿三分之一,父親被轉送去江蘇蘇州反省院,那是安置左翼激進分子的感化機構。一九三五年十月他被假釋出獄。獄中的孤獨時光和身患重病面臨死亡的經歷,堅定了父親的意志,同時磨練出他的文學抱負。他在獄中寫下的二十多首詩顯露出不尋常的文學才華。

父親的服刑讓祖父面臨絕望境地,祖父常常一夜哭到天明。可是牢獄非但沒有使父親軟化,倒是讓他變得更決絕了。

家裡為還在獄中服刑的父親訂了一門婚事,他對此一直不熱心。他說,自己是一個在押者,沒有資格談婚論嫁。家裡人卻不以為然,他的妹夫提議:「你和她至少可以做朋友吧?」

準新娘張竹茹是義烏縣上溪鎮的遠房親戚,她的母親有一天對祖母說,你大兒子還沒定親,我家兩個女兒隨你挑選,願意要哪個就要哪個。祖母覺得她的二女兒竹茹合適,便給父親訂下了這門親事。

張竹茹還不滿十六歲,她的舉止文靜,容貌清秀。對父親入獄的事情她並不以為然,確信父親不應該坐牢。她後來回憶起對父親的最初印象:「蹲監獄的蔣海澄把他寫的詩抄給我,還寄了一張他的畫,一張比卡片紙還小的黑白素描特別細緻和吸引人。」

傳統婚姻為的是「傳宗接代、侍奉父母」,儒家思想家孟子描述為「父母之命、媒妁之言」的歷史悠久。按照當地習俗,在喧鬧的戲曲歡樂中,新娘被抬上轎子送到新郎家。父親和年輕的新娘一同拜天地,履行了他們莊嚴結合的儀式。

儘管父親對婚姻做出了讓步,但是他對家庭的態度漠然,這讓祖父感到失望。一位教了多年經典的老學究在街上見到祖父,諷刺地說:「聽說你的兒子寫詩出了名。」村裡人取笑「讀書了」聽上去是「都輸了」的諧音。祖父跟他們一樣,對兒子的名聲持懷疑態度,他問父親:「你寫的那些也算是詩嗎?」

在鄉人眼中,唯有古文的五言或七言體可以被稱為「詩」。父親沒有回答祖父的疑問,傳統觀念不是三言兩語可以消除的。在父親認為,詩人要擺脫形式的束縛,使用鮮活的口語,而不是追隨做作、乏味的文學時尚。

祖父厭倦了父親對待家庭的態度,家僅是父親宏偉旅途上的旅舍。祖父很傷心他的兒子無心料理他辛勤留下的祖業,對弟妹們產生了不良影響。

他一再地告誡父親:「中國沒有資產階級」,他說,自己對夥計們從來沒有壓迫,就算真要革命,又會把他怎樣呢?祖父慈祥地微笑著,攤開厚厚的帳簿,裡面詳細記錄了放貸獲得的利息,手撥著算盤,以低微的語氣囑咐父親,要多關心弟妹們的前途。

在《我的父親》詩中,父親這樣談祖父:

因為膽怯而能安分守己,

在最動盪的時代

度過了最平靜的一生,

他像無數的中國地主一樣:

中庸,保守,吝嗇,自滿。

祖父希望兒子念經濟和法律,成為商人或官員。在父親看來,祖父對真正的改變沒有興趣,寧願在一旁觀望,無力期待「進步」,只是漠然地接受「革命」的到來。祖父滿足於躺在竹床上抽水煙、喝黃酒,閱讀清朝時期關於鬼狐的故事。

父親決心告別畈田蔣,經過努力之後,在上海與南京之間的常州武進縣的女子師範謀到一份教國文的教職。離開那天,他的身上只有一件薄外套以抵禦二月的寒冷,可是他的心裡為每月能拿到四十五元的薪金而欣喜。

祖父對他教書表示不屑。家裡的店鋪伙計在收銀時吆喝一聲,將銀兩甩入錢櫃,不時會有些散落地上。「拾起那些地上的零錢也比你的薪水多呢,」祖父這樣說。

作為教師,父親自選教材,而不遵循固定的課程。他鼓勵學生表達自我,也幫忙編輯學生的作品,為學校的雜誌創刊號寫了前言。「每個學生都有自己的心聲,如同潛流隱藏在地下,有一天要衝出地面滔滔流向大海。」一個學期後,校方以「在課堂上進行赤化宣傳」為由,辭去了他的教職。學生們為他的離開感到惋惜,為了感謝他們才華橫溢但一貧如洗的年輕老師,他們湊錢給他買了一塊手錶。

此時,李又然在蘇州做中學教員和圖書管理員,同時翻譯羅曼・羅蘭的著作。他說服父親搬到上海,並願意承擔他的生活費,讓父親專心寫詩。李又然比任何人更了解父親對寫作的執著和對語言的熱愛。

作者一九五七年生於中國北京。他在八○年代旅居美國,一九九三年回到北京,從二○一五年起定居歐洲。

艾未未是捍衛人權與言論自由的藝術家。他活躍於社交媒體,他的作品眾所周知。他的藝術展覽包括卡塞爾第十二屆文獻展的《童話》(2007);倫敦泰特現代美術館的《葵花籽》(2010);柏林馬丁葛羅皮亞斯美術館的《證據》(2014);倫敦皇家藝術學院的《艾未未》(2015);耶路撒冷以色列博物館的《也許是,也許不是》(2017);伊斯坦堡薩基普薩班哲博物館的《艾未未與陶瓷》(2017);紐約的《好籬笆造就好鄰居》(2017);聖保羅OCA的《根》(2018);倫敦的Circa 20:20 (2020)。他的紀錄長片包括《人流》(2017) 與《加冕》(2020)。

艾未未曾獲多項殊榮,包括人權基金會 (Human Rights Foundation) 的哈維爾創意異議獎 (2012) 和國際特赦組織的良心大使獎 (2015)。

書名:《艾未未:千年悲歡》

作者:艾未未

出版社:時報

出版時間:2022年7月

讀冊|博客來|金石堂|誠品

- 【書摘】《圖書館生滅史》 - 2023 年 12 月 15 日

- 【書摘】《瘟疫與文明:人類疾病大歷史》 - 2023 年 10 月 26 日

- 【書摘】《中國縱橫:漢學巨擘史景遷的歷史與文化探索》 - 2023 年 9 月 14 日