第十章 凱末爾之子

穆斯塔法.凱末爾有兩個。一個是此刻站在你眼前,血肉之軀的穆斯塔法.凱末爾,他會死亡。另一個就是你,此地你們所有人會前往我們國家的偏遠角落傳揚理想,必要時以生命捍衛。──穆斯塔法.凱末爾.阿塔圖克

二○一七年三月

哈塔伊省(Hatay)

所有的日子裡,今天我一定得來此地。

「你沒有阿塔圖克的照片?」當比爾森.阿爾德爾瑪(Birsen Aldırma)在午餐桌上堆滿一盤盤鷹嘴豆泥、肉丸子、各式蔬菜與優格時,我問起她。

她的家人全跟我們聚在一起,瞪大眼睛看了彼此一眼,替她回答。

「我們有一幅很大的照片!但是是固定的。」大家長費祖拉(Feyzullah)說。「上週有場風暴,結果它從牆上掉下來,摔碎了。我們把它送去玻璃店修理,明天就會回來了。」

這些也許是土耳其唯一不需要透過阿塔圖克照片來感受阿塔圖克就在身邊的人。因為擠進費祖拉前廳的阿爾德爾瑪家與庫祖魯家(Kuzulu)三代成員擁有阿塔圖克血統。

七十五歲的比爾森仍舊眼神明亮,頭髮黝黑,感覺上不大像費祖拉之母。反觀五十五歲、灰髮疲憊的費祖拉,大半早上就攤在角落的椅子上,他看起來已老得不像二十四歲丹尼茲(Deniz)與十九歲德莉亞(Derya)的父親。至於孩子們,他們的頭髮黑亮,穿著運動鞋,在身體上打洞穿環。

少女的四名堂兄姊則是年紀較長、三十多歲的體面家族成員。丹尼茲與德莉亞的姑姑莎拉普(Şarap)──費祖拉的妹妹──則是一名豐滿但身材保持良好的母親型人物,剪著時髦短髮;每次跟我說話時,都會親暱地捏一下我的手臂微笑。這九個人,是阿塔圖克堂兄弟阿布杜拉赫曼.艾芬迪(Abdurrahman Efendi)的孫子女、曾孫子女與玄孫子女。他們是阿塔圖克最後僅存的血肉回響,雖然他去世不過八十年,卻已經幾近永垂不朽。

只有嫁入這個家族的比爾森,還記得阿布杜拉赫曼。「他是個帥哥,充滿魅力!」她說。

他們沒有人老到記得阿塔圖克本人。他們跟這位素未謀面者之間的驕傲連結,建立在幾件散落的小物與故事中。

「我讀小學時,總是被點到朗誦阿塔圖克的詩。」莎拉普說,臉上綻出笑容。「即便現在想起來,都會讓我激動。最後一次去他陵寢時,我哭了!」

莎拉普太激動而講不下去時,費祖拉便接著說。「想到阿塔圖克……就像百年難得一見的人物。」他說。「他完成巨大成就。我們陷在戰爭中,整個世界都沸騰了。他拯救了我們的國家,給我們自由。」

這個溫暖樸實的家族繼續聊下去。當我從伊斯坦堡搭機返回哈塔伊省時,一點也沒想到會碰到這樣的人。哈塔伊是緊鄰敘利亞邊界西端的南方省分,也是我剛搬到土耳其時,居住了八個月的區域。我一點也不知道,到處都會看到的那個人的親族就近在咫尺。阿爾德爾瑪家與庫祖魯家住在隔海面對賽普勒斯島的落魄港市伊斯肯德倫(İskenderum),及幾英哩外的內陸城鎮德爾特約爾(Dörtyol)。他們的公寓小而整潔,以土耳其中低階級的慣常風格歡欣裝點:蕾絲桌巾覆蓋著小側桌,精緻圖樣的咖啡杯只用來招待客人。牆上掛滿伊斯坦堡風景相框,以及阿拉伯文刺繡的伊斯蘭箴言。

「這是我們喜歡的生活,我們喜歡樸素的生活。我們從未隱藏自己是他的親戚,但也沒有利用這一點。」當我指出他們跟最後一任鄂圖曼蘇丹穆罕默德六世的後代之間的差異時,費祖拉這麼說。一九二三年遭到驅逐之後,蘇丹後代就將自己打造成有私人飛機的歐洲富豪,在摩納哥度假,並於二○一○年控告土耳其政府,要求取回部分失落的財富。現在,他們也試圖重回土耳其政壇。二○一七年初,政變後的歡欣開始減退時,艾爾多安對土耳其憲法進行公投,憲法改制將給予他幾乎無可挑戰的權力。進入二十一世紀第二個十年時,開始流傳艾爾多安想將土耳其由內閣民主制度轉為總統行政權總攬的計畫。二○一四年,他成為總統後,更添動力。倘若他成功為自己的贊成(Evet)陣營取得多數票,艾爾多安將可以透過行政命令統治國家,並一手決定內閣人選。司法體系的最高階層也將由他直接任命,國會也是。這些改革將推翻阿塔圖克留下來的制度。

投票日前的最後幾週,穆罕默德蘇丹的後代在國家媒體現身,表達對艾爾多安計畫的支持。相反地,阿塔圖克的家族卻很少對媒體發言;我是第一位跟他們見面的外國記者。他們為這個場合穿上最好的衣服,這舉動讓我很感動;比爾森花了好幾個小時,準備大量哈塔伊美食──這是我對此地生活最懷念的事物。這個區域的美食全國知名,卻很難在哈塔伊省以外找到道地的味道。溫熱香料扁豆湯、胡椒豆、乾小麥粉包肉,餐桌上滿滿的精緻美食。堂兄之一的阿赫恰(Ağca)幫我手畫出族譜,還特地請假加入我們的行列。我們聊了一下古老的安塔基亞城,這是我之前的老家,現在則有數萬名敘利亞人在此避難。費祖拉說隔壁住的也是難民。他們都很善解人意;畢竟,阿爾德爾瑪家與庫祖魯家自己也曾是難民。

「我們祖先的旅程始於塞薩洛尼基……我們從那裡到伊斯坦堡、布爾薩,然後到了這裡。」費祖拉說,「所有移民都前往德爾特約爾,那是指定區域。這就是這邊所有人看起來都像外國人的原因,他們原先來自巴爾幹。」

阿塔圖克的直系家人,包含他的母親、妹妹與堂兄弟阿布杜拉赫曼,都是鄂圖曼帝國崩潰時,首批被連根拔起的鄂圖曼人之一。一九一二、一三年時,他們離開家鄉薩洛尼卡(塞薩洛尼基的鄂圖曼舊名)。新生的基督教國家保加利亞、希臘、塞爾維亞與蒙特內哥羅聯合起來,將鄂圖曼人踢出歐洲最後的堡壘。當時的西歐首都歡慶這場勝利,但代價卻由巴爾幹半島上的穆斯林支付,他們遭到屠殺,並被遣返安納托利亞。

接下來的數十年中,數百萬人將步上這場非自願出走的後塵,土耳其人對安納托利亞上的少數民族施以報復,也讓帝國的數百萬基督徒逃向另一端。這是鄂圖曼日暮之際的最大悲劇:一度相容共存的人民卻變成血海深仇。今日鬼魂仍舊盤據伊斯坦堡,這個城市一度充滿了三種亞伯拉罕宗教的信徒,此刻多數都自認為是穆斯林。即便如此,某個週日早晨躺在床上,我仍能聽到孤寂的教堂鐘響──提醒我這區域過往曾經住滿希臘裔的中產階級。在一條若不是憑著對豬肉的熱愛,我絕不會踩進去的骯髒後巷裡,存在著這城裡最後僅存的希臘肉鋪。冷調白瓷牆面透露著一種祕密社團的氛圍:對香腸培根罪惡熱愛的陰謀論。

來自帝國歐洲領土的穆斯林逃往或被驅回土耳其核心地,他們在此尋求安全與共同宗教的接納。但他們的外表、淡色肌膚與藍眼,比起深色肌膚的安納托利亞穆斯林,明顯就是外來者。後來他們成了阿塔圖克土耳其獨立戰爭中的武器。

「來自巴爾幹的人被送往哈塔伊,因為當時此地在法國與亞美尼亞人的掌控下,」阿赫恰解釋,「土耳其政府希望運用巴爾幹難民增加此地人口。」

午餐過後的下午時分,我們繼續聊著。莎拉普讓我看他們祖先的照片,並告訴我人們發現他家知名親屬時的反應。今天,他們拿出僅有的幾樣遺物,包含阿塔圖克的典禮用刀,是一把美麗的雕刻銀刀;家族裡的年輕人承認曾在小時候打仗遊戲裡用過這把刀。除了最後少數幾樣珍藏的遺物外,他們將其他一切都捐給博物館,包含一九三○年代阿塔圖克來此造訪堂兄弟時所開的凱迪拉克轎車。因為引擎無法發動,因此他將車留在此地。直到一九六○年代,這輛車都還停在家族房屋外;當時國營的土耳其商業銀行(IşBank)前來要求取得這輛車,以及大批老照片。這些文物現在都在安卡拉的阿塔圖克陵寢博物館中展出。

「那就是阿塔圖克的精神,」費祖拉說,「將他的一切與國家共享。他曾說:『甚至我現在穿的衣服也屬於人民!』」

阿塔圖克的家族希望至少在凱迪拉克車旁的說明牌上提到家族捐贈。「他們卻寫著土耳其商業銀行捐贈!」費祖拉說,哀傷而不可思議地搖搖頭。「我們本來也要把刀捐出去的,但那件事之後就改變了心意。」

一整天,我聽著他們的故事,撫觸他們的藏品,我一直偷偷注意他們的神情,尋找跟土耳其最知名人物有無任何相似之處。他們都沒有那種洩漏情緒的閃亮藍眼,或令人驚豔的金髮。但在聰明有趣的大學生丹尼茲身上,我感覺到某種個性的力量。

「所有一切都在去阿塔圖克化,學校教科書、錢幣。」丹尼茲突然說,我發現她眼眶中開始出現淚光。「最近在大學裡,每個人都可以公開討論任何事。那些讚美他的人讚美他,但其他人也隨意侮辱他。我不懂教授們為什麼不發一語。這是建立共和國的人。我不能忍受。」

第五八一六條:侮辱阿塔圖克罪

數百名因為違反五八一六條而入獄的土耳其人可能會有不同想法。在法條規定之下,任何被認定侮辱阿塔圖克、其影像或記憶者,都會面臨最高三年徒刑。任何鼓勵他人侮辱阿塔圖克者,亦視同自身犯罪一般,將會遭到起訴。倘若是公開侮辱,或在媒體上侮辱,最高刑罰可以加重一半。犯罪行為若在阿塔圖克陵寢中發生,則可以被監禁長達五年。

這條法律並非古老而不合時宜。數百人因為這條法律而入獄服刑數千日,包含教授、詩人、市長與宗教人士都曾犯法;有些人無心,其他人則是有意識的抗議之舉。國際人權組織與言論自由觀察者都曾抗議此法。但此法並非阿塔圖克本人制定。《官方公報》上刊載的新法發布通知,是在一九五一年七月三十一日。此時阿塔圖克已經去世十三年,國家卻陷入第一波反對阿塔圖克改革的聲浪中。

一九五○年五月,在土耳其第一次自由選舉中,民主黨(DemokratPartisi)由阿塔圖克的共和人民黨手中奪取政權。黨主席與當時的總理阿德南.曼德列斯(Adnan Menderes)宣稱人民的意志獲得實現,官僚菁英的統治結束。當代的土耳其人應該認得出這些修辭──這幾乎跟正義與發展黨在二○○二年掌權後,艾爾多安一再重複的宣稱如出一轍。兩位領袖之間還有其他類似之處:兩人都同情土耳其的宗教保守派群眾(雖然比起艾爾多安,曼德列斯個人明顯沒那麼虔誠),兩者也都試圖鬆脫部分阿塔圖克的堅定世俗主義,來取悅這群人。

曼德列斯的政黨執政後,執行的第一條新法,是重新允許阿拉伯語宣禮。一九三二年阿塔圖克通過一條法律,宣布宣禮只能以土耳其語進行,令虔誠信徒大驚失色。在土耳其世俗主義與更廣的宗教爭議脈絡中,這場拔河如此具有象徵性,甚至出現在二○一七年初上檔的電影《領袖》(Reis)的預告片中,尷尬地試圖美化艾爾多安。

這部影片訴說的是艾爾多安早期的生命故事,當時他仍是出身伊斯坦堡黑街的普通塔伊普。影片將他刻畫成遵循道德羅盤指引的虔誠男孩,不願意接受同儕壓力,也因此受到仰慕者與敵人的尊敬──大致上正確。但預告片中卻出現年輕的塔伊普故意挑戰法律,以阿拉伯語宣禮?艾爾多安生於一九五三年,當時曼德列斯的阿拉伯語宣禮新法已經施行三年。因此沒什麼好挑戰的。

很快地,聞到宗教自由的新風向,保守的伊斯蘭教團提加尼(The Ticanis)也開始攻擊阿塔圖克的雕像。這個教團於十八世紀源於鄂圖曼帝國的北非區域,卻隨著阿塔圖克的現代共和國誕生而愈趨基進且惡名昭彰。他們擁有數千名成員,集中在安卡拉。由於對阿塔圖克雕像的攻擊很快在國內到處發生,因此不可能全都是提加尼教團所為。歷史學者雅克布.蘭多(Jacob Landau)認為學生與青年抗爭運動很快也加入了這項活動。無論如何,指責完全落在宗教人士頭上。

曼德列斯面對兩難。他想給虔誠的土耳其人一些喘息空間,但並不想讓他們走極端。阿塔圖克給了曼德列斯在政壇的第一份工作,因此他對阿塔圖克還有一絲忠誠。此外他個人也不像黨內其他成員那麼忠於伊斯蘭──他的妻子是歌劇家,是正統歐洲藝術形式的提供者。因此他起草了一條法律,將攻擊阿塔圖克回憶者入罪。

這是非常爭議之舉。多數反對者來自共和人民黨──以阿塔圖克為「永恆領袖」的政黨,他們認為此法既不民主也違憲。但曼德列斯也面對來自同僚的反抗,黨內比較虔誠的成員不願接受凡人的「神化」。一名獨立派國會議員則指出此法會導致大學教授因為授課內容而獲罪;果然一語成讖,這正是後面幾十年發生的情況。

法案第一次表決時,以一百四十六對一百四十一票的少數差距未能過關,因此退回司法委員會重議。當時流傳的謠言是政府將撤回法案,結果雕像攻擊案卻突然升溫。一天之中,安卡拉的兩座阿塔圖克雕像在光天化日之下遭到毀容,就在軍營之前。提加尼教團領袖遭到逮捕,連同十二名成員,但破壞事件仍舊頻傳。一個月中,超過百名教團成員遭到拘捕,調查還擴大到另一個保守團體奈克什班迪教團(Nakşibendik)。一九五一年七月十二日,內政部長召開記者會誓言「掃蕩那些需要被爆頭的蛇」。十二天後略微修正的法案重回國會,以兩百三十二票對五十票通過。六名國會議員遭到拘押。阿塔圖克的榮譽獲得法律保護。

法案通過時,《共和報》記錄下國會內動盪的場景。該報的國會記者寫下:「贊成與反對法案的議員吵鬧不休,大拍桌面,有些人甚至相互言語攻擊。」

代表加納卡萊(Çanakkale,阿塔圖克帶領士兵贏得加里波利戰役之地)的國會議員貝迪.烏努斯頓(BediiUnustun)以詩意演說反對此法:「以獨裁政權管理國家有如池中行舟。」他說,「民主有如在開闊大海中航行。此項提案是政府意欲將開放水域關入池中。政府假借對阿塔圖克的愛戴,將重擔放在人民肩上……這艘船將失去方向,撞上礁岩。」

烏努斯頓所說的話,多數在嘶吼拍桌中飛散。表決通過時掌聲如雷。但有些人認為這條法走不久。法案通過數日後,《共和報》編輯納迪爾.納迪(Nadir Nadi)在評論中指出:

想像當我們抓到所有提加尼成員,將摧毀雕像者與汙辱阿塔圖克者的刑期提升到十年,我們就能保護革命,以及關於阿塔圖克的鮮活記憶嗎(不只是石頭跟黃銅)?倘若法案照章通過,就能阻止人們濫用宗教嗎?那些害怕攻擊雕像的原教旨主義者就會停止攻擊改革本身嗎?那些檯面上下的宣傳,例如家中的婦女也要(以頭巾)遮蓋、重新引入阿拉伯字母及以伊斯蘭教法取代民法,會就此停歇嗎?

納迪支持這項法案,但也宣揚應該對拒絕遵守阿塔圖克服裝改革及不願改行拉丁字母的人,施以同樣處罰。

曼德列斯最後死在自己的刀下。隨著任期推進,他的脾氣愈來愈壞,難以忍受批評,同時還貪汙腐化,透過拘押記者及操弄選舉結果,試圖抓緊權力。一九六○年,土耳其軍隊(阿塔圖克遺產的最後守護者)首度介入政治,推翻曼德列斯,並以一系列精采罪名起訴,包含「奢華」、孕育私生子及盜用公款。法院判他及他黨內數名高階人物違憲,並處以吊死之刑。曼德列斯於一九六一年九月被處死。三十年後,在熱愛威士忌但虔誠的圖爾古特.厄扎爾總統任內,才又重新發掘關於曼德列斯的記憶。

艾爾多安又更進一步。現在你可以看到大道、機場與公園以曼德列斯命名。包括阿塔圖克在內,土耳其有三名領袖的墳墓被轉成陵墓,曼德列斯也是其中之一(另一位是圖爾古特.厄扎爾)。二○一三年,他受審並遭到吊刑的馬爾馬拉海小島被重新命名為「民主自由島」。

然而,二○○七年五月,艾爾多安的政府施行了另外一件法案,意圖保護阿塔圖克的名譽。這一次是為了回應一個非常現代的問題。在網路世代中,一九五○年代的雕像破壞者現在透過自製影片、部落格文章與討論串來表達想法。第五六五一條允許政府可以在廣泛的基礎上關閉網站,包含虐待兒童、不雅照及著作權侵權等。然而,這條法律的原始目的,是要針對無法可管的網路,裡頭日益增加的對阿塔圖克的批評。接下來兩年中,超過三千七百個網站違法,包含MySpace、Google與好幾個庫德族新聞網站。但最主要的對象是YouTube,他們多次拒絕土耳其請求撤下批評阿塔圖克的影片。二○○九年,歐洲安全經濟合作組織統計,在土耳其共有兩千九百七十二個網站,因各式各樣反阿塔圖克的罪名而遭禁──比涉及性交易而遭禁的網站還多。

在這些法律鐵網的限制下,幾乎不留任何空間,禁止對阿塔圖克的生活與事業進行學術或隨意辯論。多數土耳其人對國父的知識,鮮少超脫「長演說」稿的範圍:一九二七年阿塔圖克在六天中對國會發表了三十六又二分之一鐘頭的長篇巨作。在演說中,他羅列出獨立戰爭歷史,以及新共和國的原則。談到鄂圖曼帝國本身的惡行與其最終結局所犯的錯誤,他譴責批評了每個人,從諸位蘇丹與朝臣,到外國佔領勢力。

阿塔圖克站在敘事中種種狡詐與不幸之上,呈現部分是拯救者、部分是先知的角色,他預見並帶領了土耳其國家的重生。這是在學校、大學、電影中教導的民間故事敘事,甚至是土耳其疆界以外的正式歷史敘述。一篇二○○八年刊登在《土耳其研究》(Turkish Studies)學術期刊中的文章,芬蘭歷史學家發現任何國家、任何語言出版品中,只有六篇論文以批判眼光分析「長演說」。因此任何想打破慣性、挑戰既有成規、提出質疑的土耳其人,通常會被其他社會成員攻擊,也就不足為奇了。

近期內曾挑戰過的人包括歷史學者伊貝克.賈利許拉爾(İpekÇalışlar),她對於阿塔圖克短命婚姻的研究,讓她被告上法院。指控罪名──重訴阿塔圖克之妻拉蒂菲的親戚告訴她的故事──這對夫妻曾經互換衣服,好讓他能逃過一群叛變士兵的追殺。賈利許拉爾告訴我:「土耳其作家一直面對各種法律障礙。就像學習游泳,你會學著如何在寫作同時不要觸法。」

強.敦達爾(Can Dündar)是阿塔圖克派《共和報》的知名記者,也因為他二○○六年的紀錄片《穆斯塔法》(Mustafa)中,重現阿塔圖克重度吸菸喝酒的場景而多次出庭。敦達爾最強力的支持者之一是共和人民黨老將艾爾圖魯.古奈;古奈在二○○七年加入正義與發展黨,當時該黨看似擁抱自由派理想。

「土耳其沒有自由多元思想的習慣,不論是左派或右派。」他告訴我。「每派都有自己的禁忌,以及不許討論的主題。政治認同就跟宗教認同一樣僵化。阿塔圖克當然對土耳其很重要也很珍貴。但有些視阿塔圖克為禁忌話題的『左派』甚至要求我禁止這部片上映。這實際上是土耳其最嚴重的問題。我們政治光譜中的每一派,骨子裡都是保守派。我們的左派實際上是右翼,而右翼則是極右派!」

敦達爾的電影甚至並未批評土耳其國父。「我希望以更貼近、親密的眼光,來看穆斯塔法.凱末爾。」當時他如此說。「那些雕像、胸像跟旗幟,創造的是缺乏人味的統領。」

作者擔任倫敦《泰晤士報》駐土耳其特派員期間,報導武裝衝突、軍事政變與艾爾多安總統的爭議性崛起。這段期間,她也進入敘利亞反抗軍佔領區、伊拉克對抗伊斯蘭國的前線,並加入二〇一五年湧入歐洲的大規模難民潮進行報導。

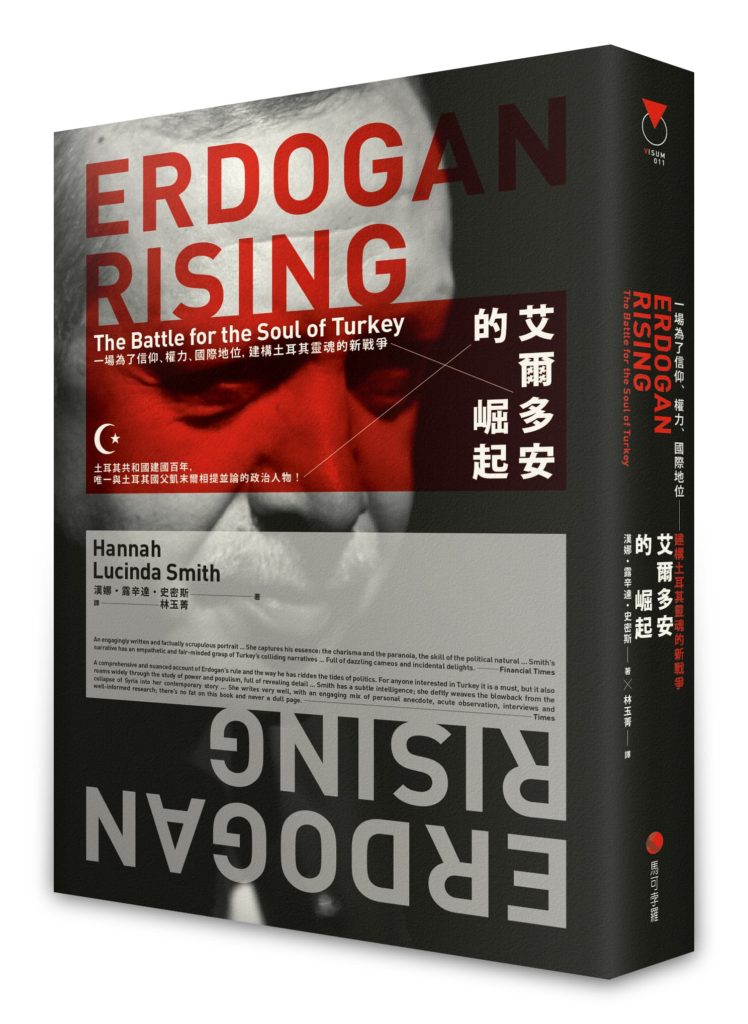

書名:《艾爾多安的崛起》

作者:漢娜.露辛達.史密斯(Hannah Lucinda Smith)

出版社:馬可孛羅

出版時間:2021年5月

讀冊|博客來|金石堂|誠品

- 【書摘】《穆斯林帝國》 - 2024 年 1 月 5 日

- 【書摘】《查理大帝:從法蘭克國王到「羅馬人的皇帝」,歐洲之父傳奇之路》 - 2023 年 10 月 19 日

- 【書摘】《光之年代》 - 2023 年 7 月 14 日