第一章 悲劇死了嗎?

它不是巨大醜惡的事物;不是罕見不凡的命運;也不是難以抗拒的不朽機遇;它有的只不過是尋常厄運的印記。

亨利.詹姆斯(Henry James)

《叢林中的野獸》(The Beast in the Jungle)

據說世界上到處都有悲劇。如果我們是用日常的意義來解釋這個詞,那麼這句話的確說得沒錯。為了孩子的死亡、礦災或人類心智的逐漸衰退而哀傷,這並非只限某個文化所特有。悲傷與絕望是人類的共通語言。但是從藝術層面來看的話,悲劇卻是高度特定的類別。舉例來說,在中國、印度或日本的傳統藝術裡,幾乎找不到任何類似悲劇的事物。布萊爾.霍茲比(BlairHoxby)對早期現代悲劇做了一流的研究,他指出,「歐洲人曾經生活在沒有悲劇(the tragic)這個類別的時代裡,儘管當時他們身旁到處都是悲劇」。悲劇這個形式並非起源於時時刻刻對人類境況的反思,而是特定文明在面臨衝突時,為了捕捉轉瞬即逝的歷史時刻而產生的形式。

所有藝術作品都有政治面向,但悲劇從一開始就是一項政治制度。事實上,對漢娜.鄂蘭(Hannah Arendt)而言,悲劇就是最典型的政治藝術。鄂蘭寫道,唯有在劇場中,「人類生活的政治領域才會轉變成藝術」。古希臘悲劇不僅是政治制度本身,其中兩部作品,艾斯奇勒斯(Aeschylus)的《仁慈女神》(Eumenides)與索福克勒斯(Sophocles)的《伊底帕斯在克羅諾斯》(Oedipus at Colonus),更是進一步關注公共制度的建立與維護。眾所皆知,悲劇的演出在古希臘屬於狄俄倪索斯(Dionysus)祭典的一部分,由城邦任命的個人出資舉辦,此個人的職責就是訓練合唱隊(Chorus)與支付其薪水。城邦透過首席執政官(chief magistrate)的權威,對悲劇進行一般性的監督,並將演出的腳本保存在檔案館裡。城邦不僅支付演員薪水,也資助那些因貧困而無力支付入場費的市民入場觀看演出。戲劇比賽的裁判由市民選出,這些人無疑會把平日擔任法院陪審員與政治大會成員時慣用的精明幹練,用於戲劇表演的評判上。尚—皮埃爾.韋爾南(Jean-PierreVernant)與皮埃爾.維達爾—納給(Pierre Vidal-Naquet)評論說,這是「城市本身轉變成劇場」的問題。拉伊納.弗里德里希(Rainer Friedrich)則表示,「悲劇文本成為城邦市民論述這個大文本的一部分」。

因此,悲劇不只是美學經驗或戲劇場景,它也是倫理—政治教育的一種形式,有助於灌輸市民美德。對漢娜.鄂蘭來說,政治與悲劇劇場之間有著類似之處,因為前者是在充分公開的集會中進行,如同古雅典,政治集會讓參與者轉變成表演者,就像舞台上的演員一樣。往後,悲劇大多數時間都不屬於官方的政治制度,儘管十八世紀德國歌德(Goethe)的小說《威廉.麥斯特》(Wilhem Meister)與戈特霍爾德.萊辛(Gotthold Lessing)的戲劇理論都認為有成立國家劇院的需要,以促成民族統一。對萊辛而言,對其他同時代的一些德國思想家來說也是如此,劇院可以陶冶公眾美德與某種集體認同。

然而,無論是否以民族為基礎,悲劇依然以國家事務、反抗權威、雄心壯志、宮廷陰謀、不公不義、爭權奪利為主題,且這些主題全以貴族的事業為核心,他們的生與死對整個社會有著重大的影響。從政治上來說,希臘悲劇擁有雙重角色,一方面肯定社會制度的存在,另一方面卻又質疑社會制度。藝術的內容可以使社會秩序獲得正當性,也可以提供觀眾心理上的安全閥,培養無害的幻想,使他們注意力分散,忽略統治政權各種令人厭惡的面向。亞里斯多德的《詩學》認為,悲劇並非無害的幻想,而是餵食觀眾某種劑量受到嚴格控制的情感(憐憫與恐懼),一旦過量,就會使社會顛覆。簡言之,悲劇是一種政治的順勢療法。以悲劇作為一種批判作品來說,一場官方的政治活動,同時也是受尊崇的宗教節慶的一部分,居然大膽地以古希臘文明隱含的黑暗面為主題,包括瘋狂、弒父、亂倫、殺嬰等,無論怎麼巧妙地將這些主題安插到過去的神話,這樣的安排都是令人吃驚的。這就好像為了使英國女王榮耀而舉辦的花車遊行,花車舞台的主題居然是蘭斯洛特(Lancelot)與格妮薇爾(Guinevere)通姦與陳列開膛手傑克(Jack the Ripper)的戰利品。

依據亞里斯多德的看法,希臘悲劇可以提供某種形式的公眾療法,清除可能有害「城邦」健康的軟弱情感。然而,與柏拉圖(Plato)一樣,你也可以認為劇場的某些面向在政治上具有顛覆性,因此需要國家嚴格控管。往後,悲劇就有了一系列的政治作用。悲劇,既能提醒觀眾掌權者的權力有多麼不穩定而危險,也能提供一套民族賴以重生的神話。我們將會看到,日後德國悲劇哲學是如何解決中產階級文明初期湧現的某些矛盾。悲劇的公共或政治面向,持續存在於亨里克.易卜生(Henrik Ibsen)的劇場中,即使他的戲劇背景絕大多數屬於家庭。這是因為,在易卜生的作品中,家庭是傳達較深刻的社會議題的媒介,所以私領域與公領域變得難以截然劃分。在此之後,我們才看到所謂的私人悲劇大量出現,這些悲劇早在十八世紀一些家庭戲劇中已經能見端倪,這些戲劇的中心往往是一位亂倫的父親、一位染有毒癮的母親,或是一對已婚的伴侶,這些人最後都免不了落入家庭分崩離析的境地。

然而,悲劇的政治性牽涉的事物遠比舞台表演來得複雜,它也意謂著悲劇自身意義的角力。在《悲劇之死》(The Death of Tragedy)中,批評家喬治.史坦納(George Steiner)認為,悲劇是對現代性的批判。隨著現代的誕生,真正的悲劇精神隨之死亡。悲劇無法在信仰世俗價值的時代中存活,也無法見容於啟蒙的政治體制、人類事務的理性計算,以及宇宙奧祕的最終可理解性。在這個除魅的世界裡,悲劇處處感到不自在,於是「現代悲劇」便成為某種矛盾的修辭。悲劇無法忍受功利主義倫理或平等主義政治。悲劇作為藝術形式中的貴族,在這個單調無味的時代裡,除了象徵精神上較為崇高的社會秩序的記憶遺跡,也象徵著其他事物。在物質主義的時代,悲劇代表的是一種超驗的殘餘。

悲劇一開始是一項政治制度,到最後卻成為一種反政治的形式。我們從商人、辦事員與地方議員的掌握中解放出來,重新回到諸神、殉難者、英雄與勇士的世界。它讓我們可以在這個充滿普通人的庸俗年代,再次將眼光望向神祕、神話與形而上的世界。如果考慮到悲劇與民主在歷史上的親緣性,這種對民主精神的嫌惡尤其令人感到諷刺。悲劇—或至少從某種堅定支持悲劇的立場來看—在現代可以作為某種替代宗教的事物,用來處理罪惡感、逾矩、苦難、贖罪與榮耀。悲劇因上帝之死而重生,並且代之以崇高的神聖氛圍。對於大部分美學理論來說,最燦爛耀眼的莫過於崇高,而悲劇正是崇高的最高表現—也就是說,悲劇的卓越是雙重的,處於最高的美學模式的最高地位。

在這個觀點下—這麼想的絕對不是只有史坦納一人—悲劇可以說處處與現代扞格:悲劇是菁英主義而非平等主義、是出身貴族階級而非勞動階級、講求精神而非追求科學、絕對而非偶然、無法挽回而非可以修補、普世而非褊狹、認為一切都已注定而非可以自我決定。悲劇描寫的是王公貴族之死,而非業務員自殺。阿圖爾.叔本華(Arthur Schopenhauer)是少見的、認為巨大的不幸不分社會階層而可能發生在任何人身上的悲劇哲學教授,在他稍微偏離正統的觀念中,這種狀況已足以稱為悲劇。叔本華評論說,不幸不需要源自於罕見的狀況或醜惡的性格,不幸也可能輕易而不知不覺地在人們的日常行為中發生。不過,雖然叔本華認為日常悲劇就我們絕大多數人可以察覺的範圍來說極其細微,但他也語帶矛盾地主張,悲劇主人翁最好還是來自於貴族階層,因為他們的殞落更引人注目。叔本華指出,使中產階級陷入貧困與絕望的狀況,在權力者眼中可能微不足道,而且這些狀況往往可以藉由人的行動而輕易補救,所以很難引發憐憫之情。

法國自然主義小說家龔固爾兄弟(Edmond and Jules de Goncourt)的心胸比較寬厚,他們寫道:

我們必須問自己,在我們生活的這個平等年代,對作家或讀者而言是否仍有太不值得一提的階級、太卑微的不幸、太粗俗的戲劇、恐怖程度不足以驚天動地的災難。我們想知道,悲劇這個已經被遺忘的文學與已經消失的社會的傳統形式,是否真的已經死了;在一個缺乏階級與法定貴族的社會裡,小人物與窮人的不幸,是否能跟大人物與富人的不幸一樣引起相同程度的興趣、情感與憐憫;簡言之,是否底層民眾所流的淚水,也能跟上層人士流的淚水一樣賺人熱淚。

從這方面來說,龔固爾兄弟是所謂的資產階級悲劇世系的子嗣,資產階級悲劇的十八世紀代表人物如狄德羅(Diderot)與萊辛,他們呈現給我們的是熟悉場景裡的一般男女。例如萊辛認為,坐在正廳前排的中產階級觀眾應該會發現,舞台上的人物反映出自己的日常。在這樣的思潮影響下,悲劇既不再以英雄的語調、新古典時代的慣例來定義,也不再受限於人物的社會地位,而是純粹反映情感的真實性。中世紀與文藝復興時代的悲劇理論認為,出身高貴的英雄從飛黃騰達到墜入無底深淵乃是悲劇形式的關鍵;然而,一旦悲劇的主角從充滿魅力的貴族換成平淡無味的資產階級,悲劇反映災難性墜落的觀念便開始消褪了。同樣地,悲劇揭露權力的變化多端與世事的反覆無常,這樣的功能也隨之消失。

相較於萊辛,比較傳統的觀點認為,悲劇藝術的主題不是窮人的不幸,而是神話與命運、儀式與血祭、重罪與英雄的贖罪、邪惡與救贖、嫉妒的諸神與順從的受害者的種種不幸。悲劇描述的磨難,一方面使人心靈高尚,另一方面也使人心生敬畏,因此我們在離開劇場時,屠殺的場景已對我們產生教化的效果。

人類只有在遭遇災難時,精神才會顯露真正的高貴特質。悲劇是一種獨特形式,它呈現給我們的不只是人類單純地受苦,也不只是單純地超越苦難,而是無論呈現哪一種狀況,都同時伴隨著另一種狀況。用史坦納的話來說,悲劇呈現的是「一種悲傷與喜悅的融合,一方面哀憐人類的墮落,另一方面又對人類精神的重新奮起歡欣鼓舞」。在這裡,藝術形式扮演著關鍵角色,它形塑、疏離、淨化並且濃縮悲劇的材料,使我們更能接納悲劇的力量。大衛.休謨(David Hume)在《論悲劇》(Of Tragedy)中表示,悲劇的雄辯與藝術性,使悲劇令人痛苦的內容變得較為愉悅。埃德蒙.伯克(Edmund Burke)提出絕妙的論點,他認為這種愉悅是大自然賜予的,為的是不讓我們繼續逃避現實人生的苦難,並且激勵我們盡可能幫助那些受苦的人。此外,將事件寫成故事,可以讓這些事件獲得在日常生活中缺少的可理解性與潛在的普世性。在古希臘悲劇中,把行動推回到過去的傳說,可以獲得與上述狀況大致相同的認知距離。因此儘管悲劇行為充滿混亂與偶然性,我們還是能隱約看出神意主宰了一切,尤其稍微保持一點距離會看得更清楚。

在一些現代批評者的觀點中,哲學家如黑格爾(Hegel)就對悲劇的苦難賦予了正面價值,並且主張悲劇揭露了理性的設計。這是個具有說服力的例證,然而事實上,悲劇藝術的存在本身就足以說明悲劇向世界傳達的絕不僅僅只是痛苦而已。悲劇並非無言的嘶吼。對賈克.拉岡(Jacques Lacan)來說,現實界(the Real)的創傷非語言所能形容,而悲劇就位於語言無法形容的那一側。貝托爾特.布萊希特(Bertolt Brecht)寫道:「語言透過聲音,或更好的是透過詞彙,促成廣泛的解放,因為語言意謂著承受苦難之人開始產生某種事物。他已經將自己的悲傷與描述自己承受的打擊混合在一起;他已經從滿目瘡痍中創造出某種事物,由此產生了看法。」羅蘭.巴特(Roland Barthes)在《論拉辛》(On Racine)中提到,在悲劇裡,一個人只要一直說話,他就不會死。當我們再也不能說話時,那才是真正的絕望。如果李爾(Lear)死後還有希望的話,那麼希望就寫在整部詩作與其他地方,面對這場災難,這些詩句並未因此沉默。然而事實上,詩作的存在對於詩作所描述的恐怖不過是個小小補償。鮑里斯.巴斯特納克(Boris Pasternak)筆下的尤里.齊瓦哥(Yuri Zhivago)說道:「每件藝術作品,包括悲劇在內,都見證了存在的喜悅……藝術作品思索死亡的同時,也因此創造了生命。」但是,藝術的實現卻無法挽回小說描繪的苦難。

從保守的觀點來看,艾斯奇勒斯是悲劇的,但奧施維茨(Auschwitz)不是。這不是說猶太人大屠殺(Holocaust)的可悲可以用語言形容,而是說猶太人大屠殺無法讓我們對人類的可能性有更深刻的體會。凡是讓我們沮喪而非讓我們昇華的事物—無論是空難、飢荒還是某個孩子的死亡—都沒有資格取得悲劇的地位。悲劇的美學意義在不知不覺中擺脫了日常意義。這不僅是歷史的斷裂,也是概念的斷裂:古希臘人對於我們口語中的悲劇意義應該一無所知,也不曉得悲劇可以作為一種世界觀(不過索福克勒斯曾經冷酷地認為,人最好是不要出生,這也反映了一種世界觀)。對古希臘來說,悲劇會讓人聯想到宏偉或浮誇,這也是為什麼阿里斯多芬(Aristophanes)會取笑悲劇最新流行的風格,卻很少奚落悲傷的內容。「悲劇」的一般意義是日後發展出來的,這個過程可說是人生模仿藝術的例證。而「悲劇」的一般意義指某件「令人悲傷得說不出話來」的事物,既不是指藝術形式,也不是指對世界的願景。附帶一提,一個文化就算未能產生任何非常著名的悲劇藝術,也能擁有悲劇的願景,反之亦然。

在古典觀點中,現實生活的災難並非悲劇,因為這些災難只是單純的受苦。只有當苦難受到藝術的形塑與疏離時,苦難的某種深刻意義才會被釋放出來,此時我們才能真的說那是悲劇。悲劇藝術不僅僅描繪不可忍受的事物,它也鼓勵我們思考、榮耀、紀念這些事物,調查這些事物的起因,悼念受害者,將這些經驗吸收到我們的日常生活裡,把恐怖轉化為力量,使我們能面對自己的弱點與必死的現實,而且或許能在這些事物的核心找到片刻的肯定。這份肯定,如我們先前提過的,指的是藝術本身仍具有的可能性。然而這個理論的問題在於,上述事物也會在現實生活的災難中發生,現實生活的災難很少只是單純的受苦而不存在其他事物。二○○一年,世界貿易中心攻擊事件迅速引發集體的戲劇性事件:公開悼念與默哀、神話與傳說、提名與表揚、沉思與紀念,這一切都是悲劇行動的一部分。我們不需要把苦難搬上舞台,也能超越眼前的痛苦。

悲劇的保守觀點非常仰賴古希臘劇場,但這類觀點卻與一些悲劇作品格格不入。舉例來說,如果以「宇宙是合於秩序的與和諧的」觀點來說,尤里比底斯(Euripides)的戲劇作品幾乎談不上出色。對保守的理論而言,這類秩序給予我們有意義的安慰,在戲劇裡顯示秩序遭到侵犯,正可證明秩序的顛撲不破。悲劇也培養尊崇、敬畏與順服的情操。意識到自身的脆弱,我們在悲劇中找到對傲慢理性的批判,但並不因此淪為悲觀主義或科學決定論。我們知道自己是自由的,但這種認知無損於我們對宇宙必然性的尊重。如果庸俗的決定論應該予以否定,那麼目無權威的個人主義也該予以拒斥。人類既非只是外在力量的玩物,也非(根據熟悉的中產階級神話)獨立自主完全能為自己負責。人類可以自由到足以反對科學唯物主義者,也可以跌破自由個人主義者的眼鏡,完全服從宇宙的法則。人類的力量因此既遭到貶低,又獲得肯定。我們是行動者,這點無庸置疑,但我們所有的行動並非完全源自於我們自身。這種狀況與觀看舞台上悲劇的觀眾有點類似,觀眾是主動的,因為他們能詮釋戲劇,但觀眾的身體是被動而無力的,因為他們無法介入戲劇以防止災難的發生,他們就跟劇中的主角一樣,是命運的受害者。除了少數前衛的例外,所有的劇場都是一幅決定論的景象,因為所有的觀眾都不被允許爬上舞台。「劇場」(theatre)與「理論」(theory)這兩個詞彙在語源上是相關的,兩者都意謂著沉思而非行動。

作者為英國當代著名文學批評家和文化理論家,馬克斯思想的研究權威,獲選英國國家學術學院院士。伊格頓目前為英國蘭開斯特大學英文系傑出教授,及愛爾蘭國立大學文化理論教授,居於都柏林。知名作品有《文學理論導讀》(1983),《美感的意識形態》(1990)、《後現代主義的幻象》(1996)、《馬克思》(1997)、《文化的理念》(2000)、《理論之後》(2003)、《生命的意義是爵士樂團》(2009)、《散步在華爾街的馬克思》(2011)、《如何閱讀文學》(2013)等等。

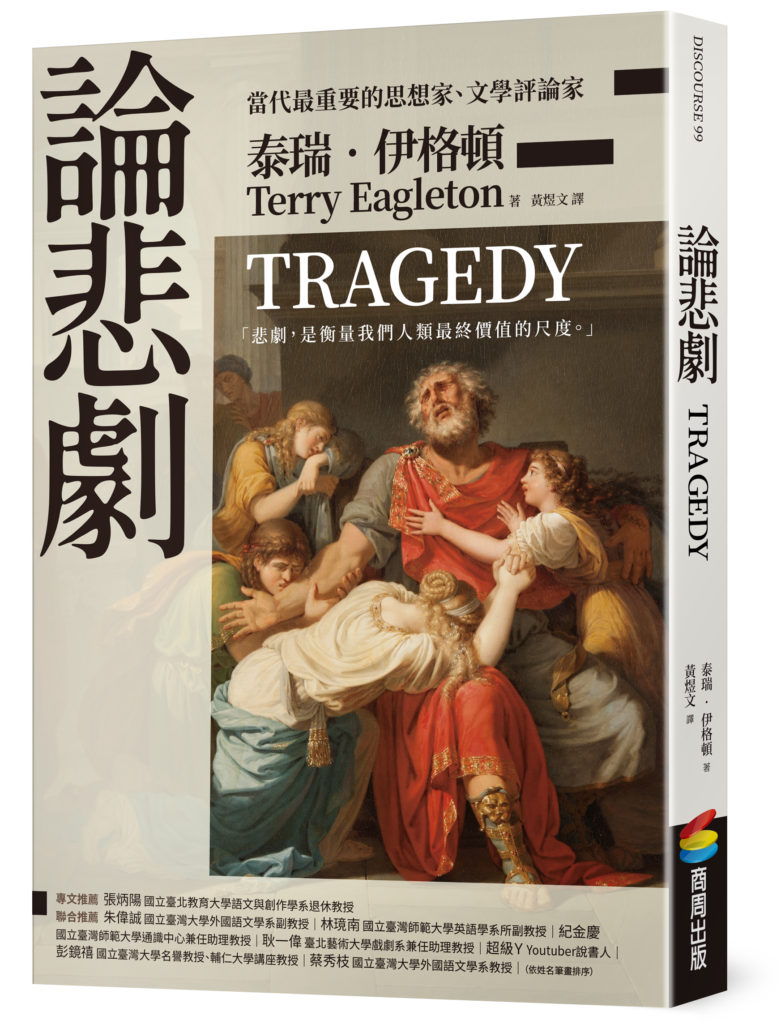

書名:《論悲劇》

作者:泰瑞.伊格頓(Terry Eagleton)

出版社〉商周

出版時間:2021年4月

讀冊|博客來|金石堂|誠品

- 【書摘】《瑞士黑幕》 - 2023 年 7 月 6 日

- 【書摘】《衝破經濟停滯》 - 2023 年 3 月 17 日

- 【書摘】《從一個沒有名字的病開始》 - 2022 年 11 月 3 日