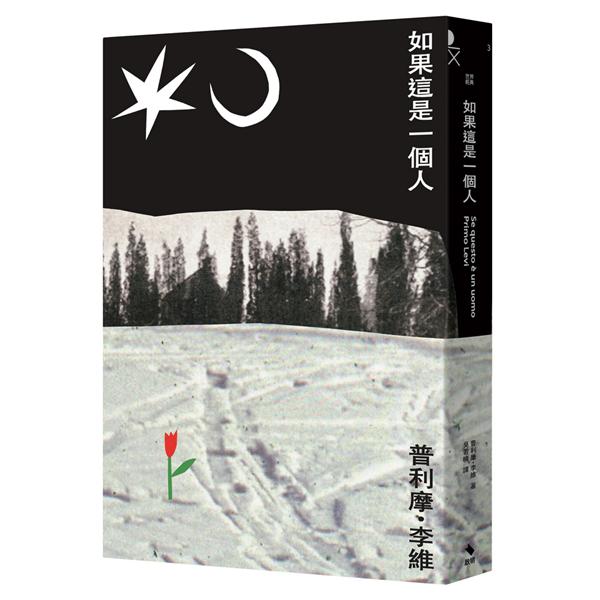

書名:《如果這是一個人》(二版)

作者:普利摩・李維(Primo Levi)

出版社:啟明出版

出版時間:2019年3月13日

「奧許維茲之後,甚至寫首詩,也是野蠻」。阿多諾這句名言引起無數討論與批評,以至於他後來也不得不修正,「被折磨的人不得不嘶吼」,所以「說奧許維茲之後不能寫詩或許錯了」。其實,阿多諾這句話可能被過度解讀了,畢竟他說的是「甚至寫首詩」(noch ein Gedict),或許可以解讀成,想動動手指敲敲鍵盤寫下「後奧許維茲」的記憶,可能過於「野蠻」。

當然,阿多諾後來的修正,也可能另有深意,作為人類世界最為精鍊的文字技藝,詩,在後奧許維茲時代,不得不是一種不成表意句述的嘶吼。

阿多諾的原話之所以引發批評,是因為它暗示集中營的受難經驗是「無從言說的」,而這在倫理上相當危險。畢竟,在許多集中營倖存者的回憶中,都記得那些納粹親衛隊軍官信誓旦旦的夸言不管戰爭勝敗,納粹都會贏得歷史與記憶的戰場,因為沒有人可以活著離開集中營,即便倖存,這個世界也不會有人相信,只會認為那是同盟國的誇大宣傳。

「如果這是一個人」

《如果這是一個人》是李維(Primo Levi)「離開」集中營後,於1946年寫就。本來的書名是「身處深淵」,後來改成「滅頂與生還」,最後,在出版社的建議下,改成了「如果這是一個人」,這是李維的第一本集中營回憶錄,而他的最後一本反思集中營的作品,則用了曾經被出版社否決的書名,也即《滅頂與生還》。「如果這是一個人」的典故是李維自己的一首詩,這首詩開頭是「想想如果這是一個人」,一語雙關,既是指受害者,也是指加害者,畢竟,因為集中營的一切,讓納粹跟他們的犯人一樣,都從人變成「非人」。

書名 :《滅頂與生還》

作者 :普利摩‧李維

譯者 :倪安宇

出版社:時報出版

出版時間:2020年12月01日

當然,在最直觀意義上,「如果這是一個人」所表述的是「見證奧許維茲」的不可能。因為真正「見證」奧許維茲的那些滅頂者,已經無法活著回來說話,滅頂與生還之間,有著無法逾越的鴻溝。李維說他們這些倖存者不可能是真正的見證者,因為他們還能活著多半是運氣好,而那些滅頂者,這些「墓斯人」(der Muselmann),「見過魔鬼面孔的人沒有能回來開口訴說」。墓斯人是集中營的主要組成,「生前」他們沉默地行走,行屍走肉般勞動,既很難稱作活人,也很難將他們的死亡稱作死亡。事實上,他們並不害怕死亡,因為已經累到無法理解死亡。李維說在奧許維茲很少人會自殺,因為自殺終究是人自己決斷自己命運的行為,但如果「不是一個人」,就不會自殺。

與外人所設想不同,根據李維的說法,在集中營,對死亡的觀感與外面的日常生活差別不大。尋常生活中的我們很少討論死亡,也不會時刻出現對死亡恐懼,而在集中營,因為被嚴格剝奪食物與禦寒衣物,因為注意力總是放在擺脫疲乏跟暴力,以至於看似近在咫尺的死亡,反倒被其他的憂慮取代。

李維把他的倖存歸之於他對於觀察與理解集中營權力體系的強烈意志,他自嘲這是「超然的好奇心」,這讓他很快學會了生存法則。比如說,千萬別排在前面領粥,因為有營養的東西都沉在大鍋下面;千萬別喝集中營的水,因為水裡有傷寒桿菌;也不能喝在建築工地蒸餾的甲醇,那些蘇聯戰俘就是喝了太多,結果慢慢就瞎了死了。

此外,他還學會了如何在工作中休息,而不會因為偷懶被毒打的技能。杓子則是集中營中的珍貴物資,不要以為丟了杓子,納粹會補發一支,想在黑市再買回一把,代價可能是一份麵包,而在集中營一天的挨餓,代價可能是生命。所以,如果非得要把杓子借給別人,務必先把它舔得乾乾淨淨,李維也學到了,必須要在晚上睡覺時把杓子牢牢裹在上衣,枕在頭下。

不該活下來的人

納粹很清楚,對食物與飢餓的控制,是最快瓦解精神意志的辦法。如果人們時刻被迫追逐一頓的維生,別說是反抗,連尋死的能力都會消耗殆盡。也許是飢餓,包括李維在內的倖存者,都用一種難以解釋的黏軟感,來形容集中營中的交流經驗。李維在訪談中,甚至將集中營的日常生活,說得比「篩選」可怕:

(集中營的日常生活)是如此具有毀滅性…最難以捕捉的正是那種無聊,徹底的無聊、單調、一成不變,每一天都是一樣的,像是身在監獄的感覺。而這也導致了一種奇怪的效果,那就是你生活的每一天看起來都像是永恆,但一旦它們結束,就會迅速地被湮沒,因為那些日子沒有任何實質。過去的時間是被壓縮的,也變薄了,沒有任何深度…要能駕馭這一點很難,因為記憶運作的原理與此恰恰相反。

集中營中無從「記憶」,也幾乎沒有日常說著這事,或說著那事的「言說經驗」,他們會彼此仔細講述各種不著邊際的事,沒有任何的意思表示,也沒有任何意見的交流;Robert Antelmen則說他們這些人,像是和著自己的汗水、血水、尿水與排泄物,黏著在集中營的地面。集中營中的對話,要麼像是從醉漢口中嘔吐出來的膽汁,毫無條理,更沒有任何堅強得足以留存的東西;要麼是諸如”Wstawàch”(起床)的叱令。

與黏軟不知所云的「語言」交流經驗構成強烈對比的是集中營中的暴力。李維一開始想用「身處深淵」書名,所意欲表達的是那種「找不到任何的語言文字來表達自己所承受的屈辱」,彷彿來到深淵之底的感覺。這種凌辱的暴力看似沒有必要,但其實它是「希特勒政治哲學的根本」。對李維來說,凌辱是集中營乃至於極權體制的必要配置,因為「受害者必須先被貶黜污衊」,如此「殺人者毋須背負過重的罪惡感」,「羞辱敵人,讓敵人苦不堪言」,是這些集中營衛士的每日功課,久了他們就不會思考暴力的對與錯,施暴就只是為了施暴而已。習慣使用凌辱的暴力,那麼日後負責殺戮的人,就能夠執行各種「工作」而無毫無心理負擔。

當然,「如果這是一個人」所指代的不只是集中營中的「非人」處境,也是倖存者被迫的自我譴責。因為只有滅頂者見證過真相,所有的倖存者也就不可能道盡所有真相,他們的所有見證,必然包含了一道空白,某種「無法被見證」的東西,正如黨衛軍所預測,這抵銷了他們證言的權威。

「如果這是一個人」的倫理困境是,見證過真相的人回不來,而現在說出見證的人,理論上卻不應該活下來。

羞愧是一種自覺愧稱為人的不適情緒,帶著羞愧活下來,是包括李維在內的倖存者共同的感覺。因為他們某種程度上都是取代了別人而活下來,這種羞愧不免變成某種負罪,好像沒有拼盡全力做到自己能做的事,沒有全力去做更多的抵抗。

李維曾經在中學課堂中,被學生要求畫出集中營的佈局圖,一位中學生在問清楚警衛的作息後,開始對著黑板比畫出逃脫路徑。雖然這位少年英雄顯然沒有把「吃飽」當成行動的預設條件,但他的振振有詞,還是讓李維不免自責,也許某個當下他並沒有盡全力逃脫地獄。能活下來,能「這樣」活下來,真的還是一個人?

「我們在空中掘個墳墓躺下不擁擠」

集中營或許注定是沒有真相、無法見證與無從言說。不只是因為見證真相者已然滅頂,也是因為集中營裡幾乎沒有像人一般的言說經驗。一如策蘭的詩句,關於集中營的記憶與見證,是「空中的墳墓」,既飄忽不屬誰人,卻縈繞著每一個見證者。

既然每一個證詞都在成形的時刻遭遇消解,那麼在空中掘個墳墓躺下,也就不會擁擠了。

戰時的德國人並不相信集中營,即使知道,也認為那不過是讓食利成性的猶太人學會勞動價值的教育營,集中營入口的口號不是就寫著「勞動帶來自由」(Arbeit macht frei)嗎?說集中營在殺人?證據呢?你去過奧許維茲嗎?

上個世紀的德國人這麼問。現在也可以新疆集中營相關報導的貼文留言中,看到一模一樣的話。差別是以前說是盟軍造謠,現在是境外反華勢力造謠,今天新疆強迫勞動工廠的黨國幹部叫囂著「我們就像放羊的人管著你們,過20年,你們民族就消失了!」,與當年的黨衛軍也是完全一樣,差別是,過去納粹還需要對集中營遮遮掩掩,我們這個時代的集中營,則被當成具有中國特色的治理模範就是了。

- 怎麼看《三體》才不會像小粉紅? - 2024 年 4 月 5 日

- 2014何以成為全球反中帝零年 - 2024 年 3 月 25 日

- 從未結束的冷戰 - 2024 年 3 月 11 日