抗戰勝利之初,蔣介石欽點傅斯年接管北大,清洗被日本人與汪精衛政權玷汙多年的偽北大,手段之激烈,實已超出轉型正義的範圍。學運出身的傅斯年,以政治領導學術的個性不是秘密。五四運動之後對在北京的中華民國政府失望,1920年負笈德國,1926年得知在廣州的國民黨政府起兵發動內戰,迫不及待回到廣州,任教於中山大學,加入國民黨,目睹蔣介石發動清黨導致的廣州暴動與國民黨的血腥鎮壓。面對國共互相毀滅的屠殺,傅斯年只有政治選邊,沒有以自由主義的人道立場譴責雙方。不久國民政府取得中華民國政權,老校長蔡元培將傅斯年帶入中研院任總幹事,從此展開官學兩棲的一生。

面對國共互相毀滅的屠殺,傅斯年只有政治選邊,沒有以自由主義的人道立場譴責雙方。圖片來源:網路

北伐之後,中國沒能如傅斯年所願,滅了小日本和洋鬼子。相反的,繼蒙古獨立,滿州國也在日本入的勢力下成立。中日爆發全面戰爭後,華北華中相繼淪陷,偉大的國民政府遷往內陸,四川雲南成為抗日戰爭的大後方。除了政府要員與大量逃避戰禍的難民,一時之間中國的文人學者湧入歷史文化多樣的邊域,中原學者以上國之尊出現,與在地的研究者出現緊張關係。滇緬一帶的民族問題一直是個敏感的議題,受第一次歐戰後民族自決風潮影響,少數民族蠢蠢欲動。

最可痛恨者,為學問而學問

昆明為抗戰時期西南聯大的所在地,《益世報》1938年在此復刊,顧頡剛在《益世報》上開創《邊疆》周刊,以促進了解邊疆民族為宗旨。顧頡剛是提出「大禹是條蟲」的疑古派史學家,素有反對大漢沙文主義的立場,此時主持《邊疆》,立意良善,傅斯年卻為此大為緊張,認為有鼓勵分離意識之嫌。於是去信曉以大義,主張研究必須以「中華民族是一個」為目的。顧頡剛戰前因受不了傅斯年而和他「割袍斷義,不再來往」,離開北大到燕京大學。傅斯年的北大情結嚴重,認為萬大皆下品,唯有北大高,對跑到燕大教書的顧頡剛冷嘲熱諷,顧頡剛置之不理。但這次搬出分離主義這頂大帽子,顧頡剛不敢大意,於是在《益世報》依傅斯年建議發表《中華民族是一個》長文。

顧頡剛戰前因受不了傅斯年而和他「割袍斷義,不再來往」,離開北大到燕京大學。圖片來源:維基百科

此文符合國策,受到高層重視,大為轉載,報紙以斗大的副標強調「凡是中國人都是中華民族,在中華民族之內絕不再析出什麼民族」,直指所謂民族自決只是西方與日本帝國的陰謀。傅斯年也對這位老朋友以大局為重表示滿意。這篇文章當然不是學術著作,可惜的是一代史家顧頡剛,最終還是在國家艱難的時刻和傅斯年站在同一邊,選擇了學術研究必須服務於政治的立場。然而此文引發任教於雲南大學的年輕學者費孝通質疑。那時費孝通剛學成回國,受過西方完整的人類學訓練。費孝通以學術的觀點討論民族的定義,在《邊疆》發表《關於民族問題的討論》,不同意顧頡剛的主張。

人類學並非顧頡剛專長,但面對質疑,還是連發兩文反駁費孝通,而且意猶未盡,在日記裡說暑假還要再寫,但因費孝通沒有回應而作罷。超過半個世紀之後,費孝通在顧頡剛百年誕辰的紀念會上回憶,當時他並未被說服,但他立刻洞察到顧頡剛的愛國情操,於是決定不再回應,學術再度靠邊讓路。之後費孝通很快通曉在中國的學問之道,終其一生,官學兩棲。晚年提出「多元一體」的大中華民族格局,受到中央高度賞識,成為有「中國特色」的民族學者第一人。

費孝通在顧頡剛百年誕辰的紀念會上回憶,當時他並未被說服,但他立刻洞察到顧頡剛的愛國情操,於是決定不再回應,學術再度靠邊讓路。圖片來源:維基百科

顧頡剛與費孝通的辯論自然也引起傅斯年的高度重視,但傅始終沒有加入辯論。這不代表傅斯年自知隔行如隔山,只能當個旁觀者,而是另闢蹊徑。儘管觀點不同,顧費兩人的辯論不失為文人的君子之爭,顧頡剛也有學者的雅量,讓反對意見在自己的周刊刊出,但傅斯年卻玩起打小報告的把戲。在傅斯年眼裡,費孝通當時只是個小學者,背後的主腦必是他的老師吳文藻,於是直接寫信給資助吳文藻研究的基金會董事長朱家驊與總幹事杭立武,大罵這些學者「為學問而學問,不管政治…最為可痛恨者此也。」還說學問固然不應受政治支配,但「若以一種無聊之學問,其惡影響及於政治,自在取締之列。」傅斯年提議將吳文藻調離雲南,到沒有少數民族可做研究的地方,以免受其壞影響。就這樣,吳文藻被迫放下多年的田野調查,解散昆明的「民族學會」,攜家帶眷離開昆明。

傅斯年不以此為滿足,為永絕後患,去函國民黨高層,要求加強國府剛頒布的《戰時圖書雜誌原稿審查辦法》,該辦法原本允許學術著作不必原稿送審,但傅斯年認為這是讓假學術之名的壞思想滲透的漏洞,建議中央研究院參與審查,以利政府對學術研究控管。一年之後,國府依其方向修正,發展出一套學術審查制度。1942年8月,蔣介石在青海西寧對各民族代表演講,說中國只有一個中華民族,漢滿蒙回藏實在應稱為宗族。傅斯年能上達天聽,豈是一朝一夕?

一個拼老命,一個用命保證

代理北大校長只半年時間,傅斯年交給胡適一個「乾乾淨淨」的北大,回到中研院。1948年底,大陸失守已成定局,大批文人重演對日抗戰後的大撤退,這次台灣將成為他們的大後方。在蔣介石與陳誠的催促下,傅斯年再度離開中研院,帶著整頓偽北大的經驗來到他完全陌生的台大,準備清洗日治的「遺毒」與整頓接收後的亂象,替日後的溫儒錢思亮打下久治的基礎。從許多台籍學者含蓄的回憶錄中,不難看出傅斯年當年對台大下的力道,有些是經過國府四年惡行惡狀的接收後不得不的整頓,有些則是利益重新安排,尤其對醫學院的整頓更是外行領導內行,取消講座制度,逼走杜聰明。

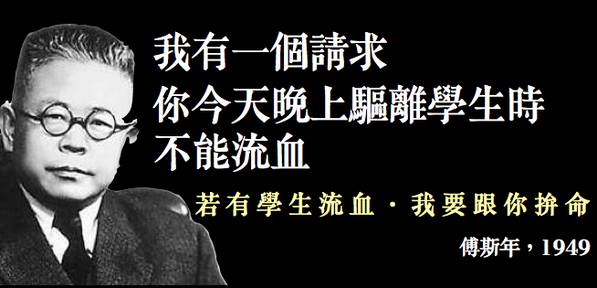

傅斯年對台大的第一印象是好的,是他在中國求之不得的理想大學,學制類似歐陸,以研究為重心。但1949年他有安置來自中國流亡學生的壓力,於是著手改變台大的體質,由研究型大學改為兼負教育責任的學府。此舉見仁見智,不在此討論。真正讓傅斯年在台灣確立名號的是他在「四六事件」裡的傳說,那段對屠夫彭孟緝嗆「若有學生流血,我要跟你拚命」的橋段膾炙人口,成為力捧傅斯年捍衛大學自治,抵抗政治進入校園的招牌台詞。對照組是師院校長謝東閔,配合政府抓學生。謝東閔的形象不堪是另一回事,但這樣比較並不公平。以傅斯年的來頭,豈是彭孟緝能動一根寒毛?而謝東閔一介台民,兩年前的228事件餘悸猶存,林茂生等級都可憑空消失,謝東閔敢主張什麼?

傅斯年在「四六事件」中的角色也被過於簡化,1949年1月到任台大時校園已不平靜,中國的學潮已隨著流亡學生的到來傳染到台灣。3月20日晚間警察因細故毆打兩名學生,並加以逮捕。這兩名學生分別為師院與台大的學生,消息傳出引發兩校近千人包圍警局。到了四月初,學生的騷動越演越烈,遊行抗議,貼標語、辦演講、唱左歌。為防止情勢一發不可收拾,省主席兼警備總司令陳誠主張嚴辦。

根據陳誠的日記,陳誠在軍警行動前召開會議,找來傅斯年、謝東閔、副司令彭孟緝等要員商量。傅斯年衝口而出,要辦就先肅清共諜。陳誠聞言略帶諷刺問傅,匪諜的大本營就在您的台大和謝先生的師院,是不是這兩處要先清?傅斯年立刻同意,但開出三個條件,1. 要快,2.要徹底,3.不能流血。陳誠當然接受,於是拍板定案,清晨出動軍警逮捕學生,師院學生佔據宿舍拒捕,軍警強力攻堅,逮捕二百五十餘名學生。時間是1949年4月6日清晨,史稱「四六事件」,被認為是台灣白色恐怖的濫觴,而亮起第一個通行綠燈的,就是當今人人擁抱的傅斯年。

至於那句更具戲劇性,要跟你拼命的台詞,則是出自謝東閔回憶錄,描述與彭孟緝的訪問若干吻合,不但有戲劇張力,也更美化了傅斯年。謝東閔回憶,他與傅斯年都反對軍警抓人,最後因當局心意已決,謝東閔以辭職相求;傅斯年則轉而向彭孟緝要求不能流血,否則他要拼老命。傅斯年何許人也?區區台灣警備副司令豈敢造次?彭孟緝立刻向傅斯年保證不會流血,如果有學生流血,他就自殺。這段對話,尊卑立現,說傅斯年入險境維護學生安全云云,不過是憑空英雄化傅斯年罷了。不管哪個版本,可以確定的是,這場歷史性的校園肅清行動,就算不是傅斯年授意,至少他事先知情且得到他的允許。

三天後,4月9日,陳誠在中山堂宴請台大各系院所長及教授百餘人,說明處理過程。以校長傅斯年為首,一片擁護政府整頓學風的做法。至於因事件被槍斃與坐牢的,加上為此案牽連逃亡不知其數的學生,傅斯年沒有去拼命,彭孟緝當然也沒有自殺。一個星期後,台大學生自治聯會召開記者會,校方以未經許可為由,負責人記大過處分。從此舉凡類似的活動均得經過校方核准,匿名的標語、海報視為匪諜的活動,交由政府調查。事件後師院校長謝東閔免職,師院學生的學籍重新登記。傅斯年固然阻止軍警對學生做不必要的騷擾,但任由大量的情治人員散佈校園,協助調查問題學生,甚至遣返中國。

事件後一個多月,1949年5月19日,政府發布《戒嚴令》,隔天台大校方對師生發出通告,指出戒嚴即戰時,要同學熟讀警備司令部的公告,確實遵守,還加碼禁止校園內任何政治性活動,至於學術性與於娛樂性的活動則要經學校許可,台灣長達38年的戒嚴於焉展開,校園的戒嚴文化更是瀰漫超過半世紀。讀書之外,讓學生玩樂到沒時間搞反對也是傅斯年的構想,間接成為日後救國團活動的原典。

歸骨於田橫之島

百年來中國民族主義在中國的學院裡陰魂不散,自學術掩護革命的梁啟超以降,「學術掩護政治」成為中國知識份子的傳統,為學問而學問者,幾乎不存在,還被傅斯年斥之為無聊。傅斯年以五四運動的學生領袖擠入中國學者的群像。這位精力充沛、愛恨鮮明,又充滿爭議,深信政治必須干涉學術的傅斯年,如何搖身一變,在台灣成為大學自治、學術自由的捍衛者?這並不是簡單以統治者的謊言就能解釋的現象。大家對他引史賓諾沙「貢獻這所大學于宇宙的精神」,朗朗上口,對照其人其事,何等諷刺?

史賓諾沙為近代理性主義重要的哲學家,認為宇宙有一個客觀的本體。史賓諾沙過世後兩百年,物理學家出身的孔恩修正了理性主義者的看法,孔恩對客觀的本質高度懷疑,他認為真理只是存在典範之內,一旦典範受到無法調和的挑戰,典範必須出現革命性的轉移才能解決危機。依此,矛盾的不是傅斯年,而是戰後台大乃至於台灣那段生硬而不堪的典範轉移。台大創校於1928年,傅斯年廣為流傳的1949年校慶致詞,卻是為第四次校慶而寫;中華民國1912年締造時與台灣何干?民國紀元卻成了台灣人時間的座標,大家見怪不怪,理所當然,典範的轉移而已。

傅斯年心儀德國的學術傳統,對學術曾有過雄心壯志,可惜時代的紛擾與戰爭奪去他治學大部分的時間與精力。接下北大與台大都不是他要的,事實上他百般不願意,但被點名後他還是勇於承擔。他改變原本赴美就醫的計畫,抱病接掌台大,初到台灣寫下「歸骨於田橫之島」,贈字於友人,充滿悲涼,不幸一語成讖。對於這種回應國家需要的學者,筆者是敬佩的,唯一的遺憾是他的國族想像和我的不同。當傅鐘之下恢復平靜,也許我們才能想起傅校長的真正精神,還給台灣學界一個乾乾淨淨的身子,中國的歸中國,台灣的歸台灣,讓典範再次轉移。

作者為美國伊利諾州立大學教授

- 歐本海默──是普羅米修斯,還是死神? - 2023 年 8 月 4 日

- 轉型正義,緩慢、遲到的正義 - 2022 年 12 月 29 日

- 浮現的中華恐怖主義 - 2022 年 5 月 20 日