那些年,我們的「新潮文庫」向張清吉先生致敬主題徵文

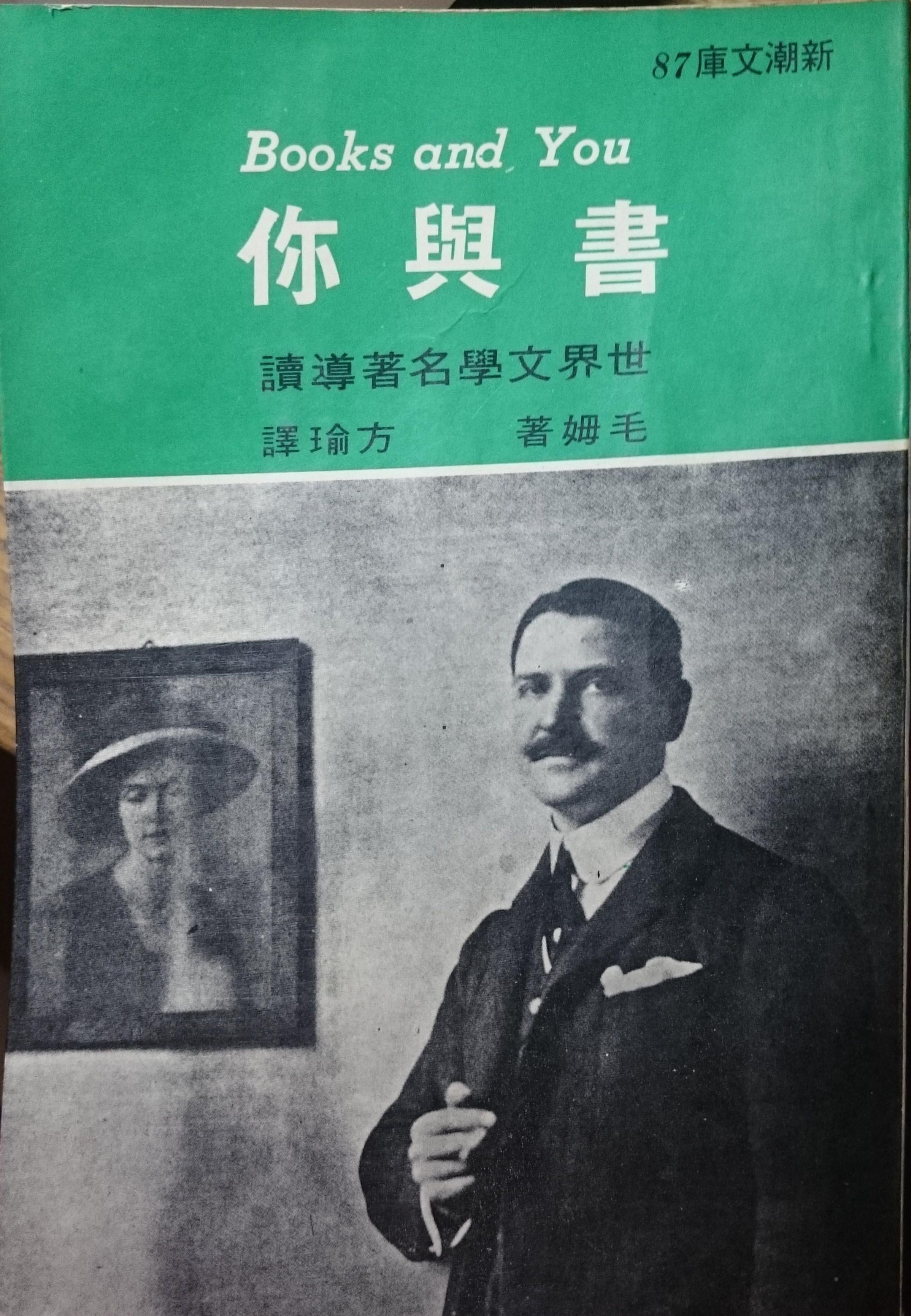

除了寫導讀,我也替「新潮文庫」翻譯,用的是「李映萩」這個別號,大多翻譯西方著作,像是費迪曼的《一生的讀書計畫》、伊拉思摩斯的《愚神禮讚》、莫洛亞的《文學欣賞的樂趣》等,小說也翻了不少。記憶中有幾本書比較特別,像《德國文學入門》等。圖片來源:李衣雲提供

人的機緣說來也很有趣,出版「新潮文庫」套書的人是張清吉,他是我在出版界裡非常佩服的人。張清志在日治時代讀到國小,但日文非常好。原本他是經營舊書攤的,叫「長榮書店」,李敖常常到他的舊書攤買書,和他蠻熟的,據說有一次李敖跟他說:「你為什麼不去弄個出版社呢?」結果他真的去弄了個出版社,在出版社時剛好又碰到醫生林衡哲,林衡哲說:「你為什麼不把世界最新的東西介紹出來呢?」於是他就做了個叢書,取名「新潮文庫」,意思就是跟舊傳統對比下的新知識。

一九六七年,林衡哲為「新潮文庫」翻譯了諾貝爾文學獎得主伯特蘭.羅素的《羅素回憶集》與《羅素傳》,出版後賣得非常好,這一方面顯示出當時台灣人對知識的渴望,另一方面也讓張清吉有了信心,開始致力打造「新潮文庫」,文庫的內容包括了哲學、文學、禪學、心理學、電影,非常多元,在一九七○年代到一九九○年代台灣訊息非常封閉的時代,「新潮文庫」為知識分子帶來很大的啟蒙力量。

張清吉是個非常認真的人,那時候國民黨限制人民出國,出國需要很多手續,但他還是每年都會去日本一到二個月,或者去一到兩次、每次待最少一個月,到處去找舊書,像是去東京神保町的古書街挖寶,然後買很多書回來,有一些他想出但是比較古典而買不到的書,他就在日本設法影印後帶回台灣,那時影印機可是很昂貴且稀罕的。

當時政府對進口書籍有管制,尤其是對日文書,須經政府檢查後,沒有犯到政府的禁──像是赤色、黃色、黑色──的書,才可以帶進台灣。張清吉帶進來的大多是十七至十九世紀的古典書籍,所以檢查後大多被放行。

我是在一九七一年左右認識張清吉。那時孟祥柯在台大圖書館工作,朋友都叫他老孟,我跟他也蠻熟的。一九七一年,老孟用「蘇念秋」這個筆名翻譯了赫曼.赫塞的《徬徨少年時》,這是我很愛的一本書。書要出版了,得有個「序」──雖說是序,其實比較類似現在的導讀。張清吉是仿效日本「岩波文庫」的方式做「新潮文庫」,所以每本書前面都會放一篇導讀,書後還會付上作者的年表,讓讀者知道這本書是在什麼樣的時代脈絡中出現,作者又是什麼時代背景下的人,如此一來,就能更進一步理解文本,以及同時代的其他作者與作品,而不會把文本當成孤立於社會歷史之外的斷片來閱讀。

老孟需要找個人幫忙寫序,張清吉給了他一些與這本書相關的日文資料,他知道我的日文不錯,就拎著這堆資料來找我,我把資料讀完、融會整理後,改寫出一篇序。老孟把這篇序拿給張清吉,張清吉的日文很好,他把日文資料和我寫的序對起來看,覺得「這個人整理得真的非常好呀!」這個緣就這樣結了下來。

說到緣分,其實在這前後,新潮文庫的序或導讀很多都是金溟若幫忙整理出來的,而金溟若是我最好的一位朋友金恆煒的爸爸,世界真的很小。

張清吉發現我寫得不錯之後,除了找我翻譯外,每每遇到出版比較古典的著作時,就會找我幫忙寫導讀,這樣陸陸續續寫了十年左右,一直到一九八○年代初期,「新潮文庫」裡有關西方十七世紀以後的書,若導讀作者的名字掛的是「新潮文庫出版部」,大多是我參考諸多資料後改寫出來的。撰寫這些導讀讓我獲益非常大,因為張先生每次都會把出版書籍的相關資料整理後,拿給我參考,這對處在封閉時代的我而言,是得到外在資訊的重要管道。

而且,張先生拿來的資料都不只有一篇,而是好幾篇,我得把它們全都讀完、消化完之後再整理出一篇文章,而我寫完的導讀,張清吉大概也都會與日文資料對照看一遍,這是他對自己出版的書表示負責的態度。我非常佩服張清吉的原因也就在於此,他真的是很認真、很實在地在做事,是台灣精神的表現。

在撰寫這些導讀的過程中,我獲得許多西方知識,可以說我本身對西方的知識,很多是靠寫這些文章慢慢領會、了解的,之後會對西歐近代思想、文學產生那麼大的興趣,也都與此脫不了關係,而我對德國的歷史、思想等開始感興趣,也都是從這個時候開始。

有了興趣後,張先生提供的資料對我而言就不夠了,於是,我開始大量購買日文書。說起來,我從一九七○年代以來,大概賺的錢只要有剩,都花在買書上面。

除了寫導讀,我也替「新潮文庫」翻譯,用的是「李映萩」這個別號,大多翻譯西方著作,像是費迪曼的《一生的讀書計畫》、伊拉思摩斯的《愚神禮讚》、莫洛亞的《文學欣賞的樂趣》等,小說也翻了不少。記憶中有幾本書比較特別,像《德國文學入門》是張清吉拿給我很多德國文學的資料,我全部讀完後替他整理編寫出來的。還有一本《法國文學與作家》,前半部是別人寫的,十八、十九世紀以後的部分則由我補寫,只不過出版出來時,書裡書外都沒有放我的名字。

李永熾先生在志文出版社的譯作

說起來,我在一九七○年代時常常做這種事,有點像是無名的救火隊,比如有時「新潮文庫」要出小說,譯者只譯了兩篇就沒有下文了,張清吉覺得這樣篇數還不夠出成一本,我就會幫他再譯個一、兩篇,補足篇幅,等到這些書最後出版時,我的名字也不見了。不過我也不計較,一來是能把新的東西介紹進來台灣是我的心願,二來,我在翻譯的路上、還有與西方思想的深度接觸,可以說都和與張清吉的結緣有關,同時,張清吉非常尊重我以及其他幫忙他的人,甚至每年中秋節時,還會親自到我家送月餅、文旦等等。對我來說,送什麼東西不重要,重要的是他尊重人的心意,後來他身體不好了,便請他的兒子或下屬來送,真的很讓人很感動。這些都是我對張清吉很敬重、很佩服的原因,只可惜這種老派的作風,在現在已經看不太到了。

作者為元.台灣大學歷史學系教授

那些年,我們的「新潮文庫」

「向張清吉先生致敬」主題專區

- NCC不夠力?看看香港通訊局怎麼做! - 2019 年 3 月 23 日

- 東方之珠能否繼續璀璨?中美印太博弈中的香港 - 2019 年 3 月 18 日

- 解讀台灣九合一選舉(下) - 2019 年 2 月 14 日