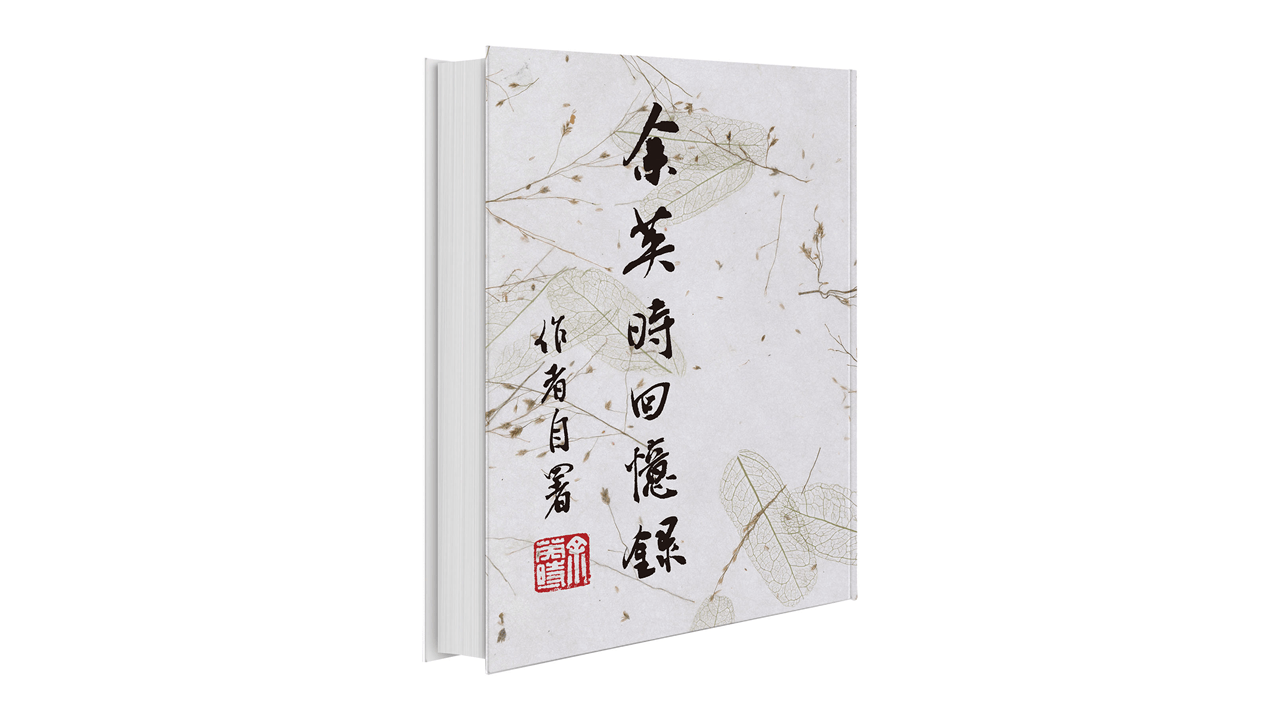

書名:《余英時回憶錄》

作者:余英時

出版社:允晨文化

出版時間:2018年11月

三、五四運動的性質

上面所呈現的是一九三七到一九四六年官莊的一般教育和文化狀態。今天的讀者一定會疑問:為甚麼在五四運動二十年之後,我的故鄉竟完全沒有接觸到現代新文化呢?為了解答這個問題我不得不在這裡先交代一下我是怎樣認識五四運動的。由於「五四」是我個人教育過程中的「史前史」階段,我也有必要進一步說明我對它的基本性質的理解。

我在鄉間第一次聽到陳獨秀的名字,也第一次接觸到胡適的白話詩,大概在我十一、二歲的時候,因為那時我才具備了初步的閱讀能力。恰巧這兩人都是安徽人,胡來自績溪,陳出生在懷寧,與潛山為鄰縣。我也可以藉此清理一下個人對「五四」的認識。

五四運動是一個極大的題目,這裡當然無法展開討論。我只談從鄉間開始,一直到現在,我對於「五四」理解的變遷過程。在這六十多年中,我的理解不斷在修正、在改變,最後得到的看法大概和今天的主流觀點很不相同。但我只想直抒己見,既不敢自以為是,更無意於說服別人同意我的見解。

我最初知道有陳獨秀這個人,是聽說他在一個集會的場合中曾寫下了「父母有好色之心,無得子之意」,以摧破「孝」的傳統基礎;又說他公開提倡「萬惡孝為首,百行淫為先」。事實上,這些傳聞都是反對他的守舊派所偽造,並無根據。前一句話是改寫王充的名言:「夫婦合氣,非當時欲得生子。情欲動而合,合而生子矣。」這個說法經漢末孔融、禰衡等人的發揮,終於流傳天下後世,現在又強加於陳獨秀的身上。後一語顛倒原來的儒家格言,更是惡意誣栽,胡適一九三三年在美國芝加哥大學作「中國文藝復興」系列演講時,特別為陳闢謠。由此可見陳在他的故鄉是一個不受歡迎的人物,正合乎西方人所說:「先知」在本土最不受尊敬。

我最早接觸到胡適則是通過他的詩和書法。我在家鄉的閣樓上翻到了胡適贈給我父親的一個條幅,他寫了自作的五言詩:「風過鏡平湖,湖面生輕縐。湖更鏡平時,畢竟難如舊。」他的字很秀氣,長手長腳,但不是書法家的字,而是典型的文人字。因為是為我父親寫的,我無意間對他產生了一種親切感。後來我又找到他的《嘗試集》,對白話詩雖感新奇,卻並不欣賞。我比較喜歡的還是他的舊體詩,或淺近如說話的舊體詩,如「風過鏡平湖」之類。

我在鄉間所知的陳、胡僅止於此,完全不知道陳、胡之間關係,更不知有所謂「五四」。王星拱贈胡適詩,其中兩句說:「珍重文壇開國史,當年四海說陳胡。」我在一九四六年以前根本未聞有陳、胡共創「文學革命」之事。「五四」影響的傳播也需要時間。例如《胡適日記》記述一九二二年七月二十四日,北京大學預科招考,一個奉天(瀋陽)來的中學生在考場上問胡適:「五四運動是個甚麼東西?」胡很詫異,為此特別去其他幾個考場查問,監考人員說:至少有十幾個考生不知道「五四」是甚麼。這時上距一九一九年的「五四」不過三年,不少學生或者已忘記、或者根本沒有注意過這件事。所以我們不應在想像中過分誇大「五四」的作用,以為「五四」發生以後整個中國的精神面貌便立即煥然一新。

一九四六年以後,我回到城市,走進高中和大學,當然弄清楚了五四運動的來龍去脈。首先是當時一般人對「五四」的了解並不限於一九一九年五月四日這一天的學生愛國運動。我們都把「五四運動」等同於自一九一七年以來的文學和思想運動。最先是白話代文言而成為雅俗共用的文字媒介,這是胡適首倡而得到陳獨秀的有力響應所造成的,即所謂「文學革命」。其次則是陳、胡及其他同輩學人通過《新青年》、《新潮》等刊物和北京大學的講堂不斷地攻擊舊禮教、傳播新思想,終於激起了青年學生求新求變的熱情。「五四」學生運動之所以發生,正是由於兩、三年來他們的知識和思想都起了根本的變化。孫中山在南方觀察北京的形勢便得到這一結論。胡適一九一九年寫了一篇〈新思潮的意義〉,提出「研究問題、輸入學理、整理國故、再造文明」四大綱領,在當時很有代表性,多數人大致是接受的。他在文章中曾用「新思潮運動」一詞來界定「五四」的性質。後來也有人改用「新文化運動」或「新思想運動」的,其實大同小異。總之,「五四」在一般理解中是一個先後持續了十年

以上的思想、文化或知識的革新運動,在長期進程中發生巨大的影響力。一九一九年五月四日這一天的學生抗議示威便為這一運動的影響力提供了具體的例證。如果把這一天單獨提出來作孤立的理解,則將無從說起。今天頗有人強調這一天的學生運動而將「五四」界定為「愛國運動」,這未免有故意挖空「五四」的精神內容的嫌疑。中國知識人針對外國強權侵略而爆發的「愛國」運動早始於晚清,何須等到一九一九年?如果「五四」的意義僅在於「愛國」,它和以前的許多同類的運動,如一八九五年的「公車上書」又有何區別?所以,我雖然承認「愛國」是整個五四運動(包括五月四日那一天的學生運動)的基本動力,但必須鄭重指出:「愛國」是十九世紀下葉以來中國知識人的共同情操,而不是「五四」所獨有的特色。以上是關於五四運動的一般認識,我自早年到今天都沒有重大的改變。但再進一步分析,「五四」的性質卻包涵著十分複雜的問題,我前後的看法便不一致了。

首先我要說明,二戰結束以後,回到城市,我最早讀到的課外書是《胡適文存》,對於白話文起源的故事感到十分有趣,因此也在不知不覺中接受了胡適對於「五四」的解釋。胡適早在美國提倡白話文時,便注意到義大利文藝復興( Renaissance )時期本土俗語(即義大利文)代拉丁文而起的現象。(按:「土語」最早由胡適所用,我曾引用過。現改為「本土俗語」(即義大利文),以遷就台灣讀者。)這個現象並不限於義大利,歐洲其他各國也都有之。胡適因此認為他提倡白話代文言,也有將中國從中古解放出來,走上近代世界的重大意義。一九一七年,他回到北京大學教書,不但白話文風行全國,取得意外的大成功,而且在學術和思想兩方面也發生了巨大的影響。一九一八年北京大學學生傅斯年、顧頡剛等人在籌劃出版一個提倡新思想的刊物—《新潮》時,胡適便毫不遲疑地將英文刊名定為 “Renaissance” 。在「五四」學生示威遊行爆發的那一年(一九一九年),他已自覺是在推動著一場「中國文藝復興」的大運動。這時在白話代文言以外,他更進一步強調無論在思想、學術或文學的領域,「中國文藝復興」自十一、二世紀便不斷地發生:如宋代理學是由中古佛教中解放出來,從出世轉為入世;元明以下白話文小說和戲曲的興起已為現代白話文「五四」打下基礎;清代考證學則是「科學方法」在中國人文研究中的新發展,與十五世紀義大利的瓦拉( Lorenzo Valla )所代表的辨偽考證,恰好東西輝映。這樣一來,胡適便把「五四」新文化運動刻畫得與西方文藝復興十分相似。從這時起,他在中外各地演講「五四運動」都一律稱之為「中國文藝復興」。同時,我又讀到梁啟超的《清代學術概論》,也是以文藝復興與清代學術相比擬,我因此頗為此論所說服。一九五六年,我入哈佛大學研究院進修,決定選「文藝復興與宗教革命」這一段歐洲史作為我的副科,原因便在這裡。我希望通過歐洲文藝復興的原型來理解二十世紀中國思想與文化變遷的歷程。

但在深入地閱讀了西方史學家關於文藝復興的許多專題研究之後,我發現五四運動並不能和歐洲的文藝復興相提並論,若干表面現象的近似不能掩蓋這兩大運動之間的實質差異。即以白話代文言而起一事來說,便絕不能以歐洲各國本土俗語和拉丁文之間的關係亂作類比。其餘思想和學術上的不同,中國與歐洲更是各有背景,相異遠過於相同。所以我在一九五九年寫了一篇〈文藝復興與人文思潮〉,第一次公開對「文藝復興說」提出質疑。

一九三三年胡適在芝加哥大學做了一系列關於「中國文藝復興」的演講,後來印成專書 The Chinese Renaissance ,在描述一九一七至一九一九年這兩年間北京大學師生所推動的新思潮運動時,他竟用了下面這一段話:「它是理性對抗傳統,自由對抗權威,以及頌揚生命和人的價值以對抗壓迫的一種運動。」這樣的說法更像是刻畫十八世紀的啟蒙運動,而不甚適用於文藝復興了。值得注意的是:恰恰從一九三○年代起,將五四運動比附為啟蒙運動開始在中國知識界流行,於是「啟蒙說」便代替了「文藝復興說」的地位。提倡此新說的主要是馬克思主義派。十八世紀的伏爾泰( Voltaire )寫了無數文字,針對著中古黑暗時期和教會的壓迫作尖銳的攻擊。狄德羅( Denis Diderot )寫信向他致敬,說:「在我們心中激發出一種對說謊、無知、偽善、盲目崇拜、專制等強烈的憎恨。」就這一點而言,陳獨秀、魯迅、胡適、錢玄同等人的某些文字在「五四」時期也確實產生過同樣的效果。所以「五四」在打破偶像,攻擊「孔家店」、舊禮教等等破壞方面,以及在提倡「進步」、「理性」、「科學」等積極方面,都有可以與歐洲啟蒙運動相互比較的地方。我相信,這是因為「五四」的倡導者直接或間接已受到西方啟蒙思潮的影響。

但若深一層觀察西方啟蒙與中國「五四」的歷史文化背景,則二者迥然不同。我們無論如何也不能下一判斷,說中國「五四」即相當於歐洲的「啟蒙」。我也曾為此而廣泛涉獵過西方專家的研究及其主要論斷,如美國貝克(Carl Becker)和蓋伊(Peter Gay)兩大家。我和蓋伊在耶魯大學共事十年,私下也常有交往,並討論過啟蒙的性質問題。我最後得到的看法與對於「文藝復興說」的看法大同小異。我在一九九八年曾寫過一篇英文論文 “Neither Renaissance nor Enlightenment: A Historian’s Reflections on the May Fourth Movement” (中譯本題為〈文藝復興乎?啟蒙運動乎?—一個史學家對五四運動的反思〉)。簡言之,西方文藝復興和啟蒙運動的精神源頭都在古希臘、羅馬的古典思想,是歐洲文化的內在發展,而中國的「五四」主要是受西方文化侵入中國而引起的反響,其中雖也有中國文化內在因素的接引,但精神源頭不在儒、釋、道,而在西方。

我不否認西方文藝復興和啟蒙運動都曾影響到「五四」新思潮的出現,但「五四」是中國現代文化與思想史上的一個獨特的事件,西方未見其例。如果堅持「五四」必須與「文藝復興」或「啟蒙運動」相比附,那便會陷入一個極危險而毫無根據的歷史預設之中:所有民族或文明都必須經過相同的發展階段,這是所謂「必然的歷史規律」,西方既比中國先發展一步,中國當然只能亦步亦趨;凡是西方發生過的運動也一定會在中國重複一次。但今天的歷史知識已不允許我們盲目接受這一預設了。總之,我早年對於以上兩種比附都沒有很強烈的負面反應,甚至認為兩說也都持之有故,未嘗不可並存。但是在深入閱讀有關文藝復興和啟蒙運動的論著以後,我才發現這種比附是誤導大於引導,實在得不償失,而且沒有必要。

在不斷修改關於認識「五四」的進程中,有一個改變特別值得提出來一談。從早年到中年,我一直接受流行的看法,即以「五四」為全面反中國文化傳統,特別是反儒教的運動,因此,「五四」徹頭徹尾是一個激進化歷程,而且激進的步伐一天天加速。但最近十多年來,我覺得這一看法必須重新加以檢討。五四運動中確存在著這一股激進思潮,但不能代表整個「五四」的新文化或新思潮運動。即以《新青年》雜誌而言,一九一九年五月四日學生運動以後,其中幾位負責人已開始左右分化,如陳獨秀、李大釗等向「左」轉,胡適、陶孟和等則被視為「右翼」。這種分化主要起於對政治活動的不同態度;激進派要求採取「革命行動」,而溫和派則仍然要在文學、思想、學術等方面繼續開創,對於政治則僅評論而不實際參加。

事實上,只要我們把「五四」看作一個長期的新文化或新思潮運動(如所謂「文藝復興」和「啟蒙運動」),而不過分看重其政治作用,那麼我們馬上便會看出:上述的看法是站不住腳的。胡適在〈新思潮的意義〉僅提出「評判的態度」作為所有參與者的共同精神。他更進一步強調,這種「評判的態度」應該表現在三個方面:「研究問題、輸入學理、整理國故」(「再造文明」是最後的結果)。《胡適手稿》收入一九五五年胡適一篇未完成的長文〈四十年來中國文藝復興運動留下的抗暴消毒力量—中國共產黨清算胡適思想的歷史意義〉,其中對這三項作了一個更清楚的闡釋。他說:

第一是研究當前的社會、政治、宗教、文學上的種種問題;第二是輸入外國的思想、學理、文學;第三是對於舊有的學術思想,要做一番有系統的整理,這工作可叫做「整理國故」。

經過這一解說,即可見這三項工作都是需要無數知識人的長期努力才能取得真實成績的。我們無法想像,參加這些實際工作者,每一個人都必須先在意識形態上採取反傳統、反孔子的激烈觀點。無論是「研究問題」、「輸入學理」或「整理國故」,我們都只能求工作者具備「評判的態度」便足夠了,至於他們個人的思想或信仰取向,則是完全不相干的問題。

首先,讓我略舉「整理國故」的例子來說明我的意思。在所謂「新文化運動」中最有長久價值的學術成績主要出於「整理國故」這個領域,而此領域所產出的大師,絕大多數是認同中國文化傳統和儒家價值的,其最著名者有梁啟超、王國維、陳寅恪、湯用彤、錢穆、馮友蘭等人。但他們的研究已達到現代學術的最高水平,則是世界所公認的。其中王國維尤其值得注意。以思想和信仰而言,他可以說是最守舊的,但以著作的「科學性」而言,當時號稱激進的學人如胡適、郭沫若等無不對他推崇備至。如果我們因為這些國學大師沒有反傳統、反儒教而把他們排除於「新文化」之外,則「五四」只是一場空喊口號的「運動」,在學術上便全成一片廢墟了。

其次,讓我再就國故以外的領域另舉一證。梁漱溟的演講結集《東西文化及其哲學》是「五四」以後轟動一時的作品,屬於「研究問題」的範圍。這一系列的演講是立足於頌揚中國文化和尊崇孔子的基本前提之上,當時曾被人看作是「反五四」的聲音。但梁氏在書中又多次強調中國必須完全接受民主和科學兩大法寶,然後才能重新振興中國文化,使之在現代世界上佔據其應有的重要地位。我曾很驚異地發現,胡適一九二六年在英國幾所大學中講「中國文藝復興」,竟不止一次引梁漱溟及其著作為例,證明新一代的中國學人已毫不遲疑地接受了現代西方文化中的主流價值。可見至少在胡適的心目中,梁漱溟雖然擁抱中國文化和孔教,卻仍不失為「吾道中人」,即「中國文藝復興」的一個有機部份。

此外,讓我就「輸入學理」的方面檢討一下梅光迪、吳宓等人所創辦的《學衡》雜誌。這是針對著胡適的白話文運動而發起的反對刊物,自始即被「五四」領袖視為新文化運動的對立面。然而細細考察起來,卻不如此簡單。《學衡》全力輸入了美國文學批評家白璧德( Irving Babbitt )的人文主義學說,在「五四」以後的中國文學和思想界都發生了相當大的影響。白氏的人文主義是要把孔子「身教」的精神修養和希臘以來西方的法治與民主結合起來;他的名著《民主與領袖》( Democracy and Leadership )便專門發揮這一見解。在文學上,他主張古典主義,而攻擊盧梭( Jean-Jacques Rousseau )以來的浪漫主義。他在二十世紀二○、三○年代雖被「進步派」看作保守者,但到了八○年代許多「進步派」的學人如史家施萊辛格( Arthur Schlesinger, Jr. )卻發現他確有不少卓見,被埋沒了幾十年。白璧德學說傳入中國在當時也是一件大事。值得特別一提的是:推崇白氏學說者並不限於梅、吳諸人,白話文學的健將如林語堂、梁實秋也在哈佛大學上過他的課,同樣對他十分傾倒。梁實秋後來徵得吳宓的同意,將《學衡》上關於白璧德的論文和其他同類文字,彙為一編,書名《白璧德的人文主義》,出版者則恰恰是新文化大本營的新月書店。所以白氏學說不折不扣地是「五四」以後「新文化」的一個組成部份,儘管它尊重孔子和儒家傳統。再就民主這一中心價值而言,梅光迪因為是白璧德的信徒,也同樣奉持甚堅。他一方面在《學衡》上批評胡適的文學觀念,另一方面卻寫信給他,稱讚他談政治「多合弟意」、「有功社會」。這明明表示他在政治上也是一個溫和改革者。我們又豈能因為他不贊成白話之故,便將他從「新文化」或「新思潮」中一筆勾銷?

作者祖籍安徽潛山,1930年生。燕京大學肄業,香港新亞學院第一屆畢業,美國哈佛大學歷史學博士,曾師從國學大師錢穆和當代漢學泰斗楊聯陞。1974年當選中央研究院院士。歷任哈佛大學教授、香港新亞學院校長兼中文大學副校長、耶魯大學歷史講座教授。2001年6月自普林斯頓大學校聘講座教授榮退。

2006年獲得美國國會圖書館頒發有「人文諾貝爾獎」之稱的「克魯格人文與社會科學終身成就獎」,第一屆唐獎得主。著有《歷史與思想》(1976)、《論戴震與章學誠》(1976)、《紅樓夢的兩個世界》(1978)、《中國知識階層史論:古代篇》(1980)、《中國近代思想史上的胡適》(1984)、《中國近世宗教倫理與商人精神》(1987)、《中國思想傳統的現代詮釋》(1987)、《歷史人物與文化危機》(1995)、《陳寅恪晚年詩文釋證》(1998)、《朱熹的歷史世界》(2003)、《宋明理學與政治文化》(2004)、《中國文化史通釋》(2010)、《文化評論與中國情懷》(2011)、《方以智晚節考》(2012)、《論天人之際》(2014)等多種。