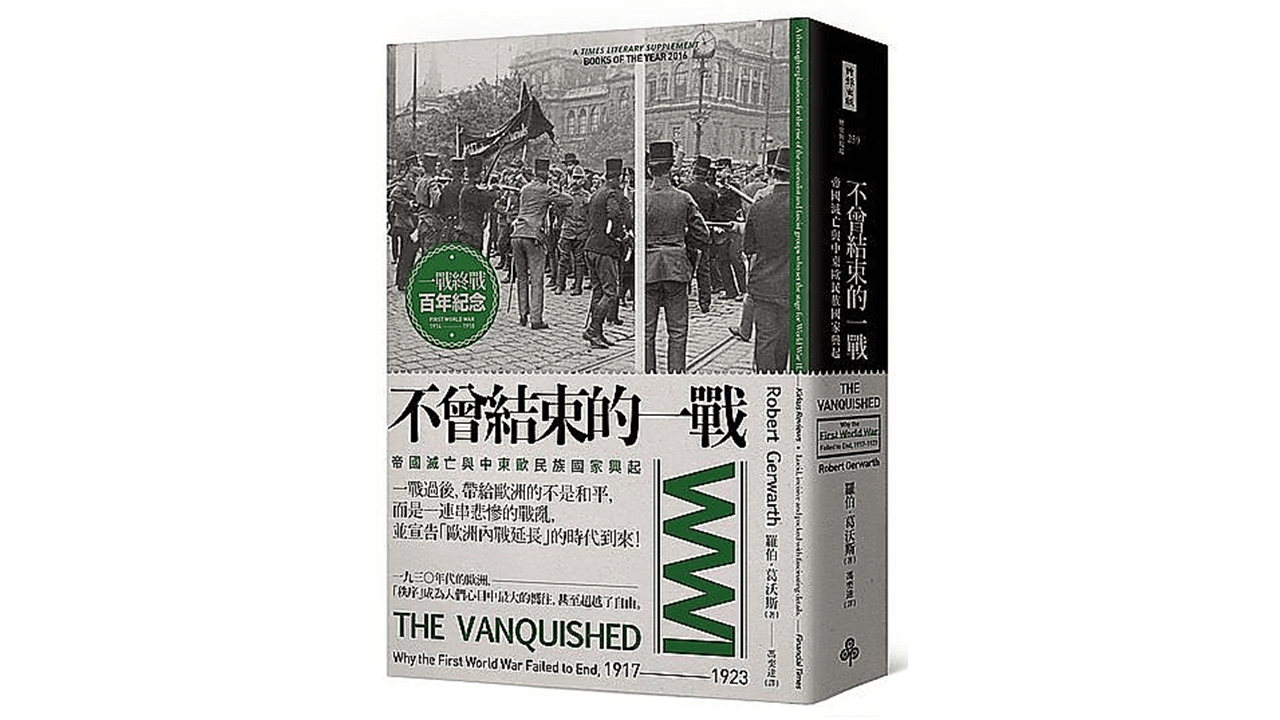

書名:《不曾結束的一戰》

作者:羅伯.葛沃斯(Robert Gerwarth)

譯者:馮奕達

出版社:時報文化

出版時間:2018年6月

今年六月,專業譯者馮奕達所翻譯, Robert Gerwarth 的鉅作 The Vanquished: Why the First World War Failed to End, 1917-1923 ,由時報出版以《不曾結束的一戰:帝國滅亡與中東歐民族國家興起》為題名出版中譯本。書封左側,一個原型的圖記上寫著「一戰終戰百年紀念」。

是的,今年是一戰終戰(1918.11.11)百年,但處在遠東的臺灣,與一戰又有何關係呢?如果一戰的另一個名稱:「歐戰」已經令您覺得遙遠,那麼書中所描述的區塊: The Vanquished ,戰敗者——俄羅斯帝國、德意志帝國、奧匈帝國、保加利亞王國、奧斯曼帝國戰後的繼承者們,更是世界歷史教育長期侷限在英、法、美為中心的「西方文明史」框架下的臺灣讀者認識較少的區塊。

更不要說,除了受到那些歷史浪潮的餘波拍打——戰時經濟的影響、威爾遜民族自決的理念與共產國際的世界革命——之外,「結束」於一百年前的今天的那場大戰之於臺灣,似乎非常遙遠。那麼,在百年後的今天,在臺灣,出版這樣一本著作,又有什麼意義呢?

這得由 Robert Gerwarth 關切的核心命題說起。 Why the First World War Failed to End? ——結束一戰的努力為何失敗?——全書的副標題,也是本書的核心命題。從一開始, Gerwarth 就明確指出「終戰」的概念,只對西歐「戰勝國」國家有效,在戰敗國的領域:中東歐、俄羅斯與中東,戰爭可不是結束在1918年的11月11日,事實上,戰爭也未必是始自1914年。

恰巧相反,1914─1918年的戰爭,對許多中東歐與中東地區的民眾來說,不過是長期暴力衝突中較為顯著的一段。暴力並未隨「終戰」消逝。由於帝國垮台後社會與政治的動盪,這些從帝國廢墟中新建的國家,陷入了長期的動亂,直到1920年代中期才獲得基本的穩定。然而,其中的不穩定因素僅是暫時隱沒,直到1929年大蕭條席捲全球,社會經濟的動盪不安,再次令這些不穩定因素浮上檯面。

俄國革命:先例與影響為了闡明這個命題, Gerwarth 從1917年的俄國革命開始談起,對 Gerwarth 而言,俄國革命是一個重要的先例,它不只瓦解了帝制,也讓歐洲當權派眼中的共產主義的威脅更加具象,布爾什維克用以鞏固政權的暴力,更是後帝國地區規模與手段之最。

儘管布爾什維克的思潮與革命輸出成為戰後中東歐國家防範的對象,但在1917年俄國退出戰爭的當下,卻使同盟國認為是天賜良機,令自己有能力在西線擊潰英法,取得戰爭的勝利。然而,這個美夢在德軍對法的失利、保加利亞的投降,與奧匈帝國在義大利的潰敗之後徹底瓦解。

中東歐:民族國家、反共與暴力

焦點回到中東歐,戰敗國境內的各民族各自獨立。為了爭取較好的和約條件,紛紛依循威爾遜的十四點原則轉型成民主國家。從蘇聯歸來的戰俘,帶回了蘇聯的激進共產主義;復員的前線士兵承受著戰敗的恥辱與不滿,亦無法為家庭經濟有所貢獻而倍受冷眼。試圖回復昔日帝國榮光的思想在復員者之中滋生,而錯過戰爭的年輕世代則對戰鬥有著另一種想望。暴力不再侷限於前線,而是隨著復員士兵們回到了國內。

帝國瓦解,也造成了一段權力真空期,新興的繼承國家一時無法壟斷暴力,民兵橫行。隨著戰後社會經濟秩序的崩潰,暴力在革命與反革命之間滋生,新生的民主國家往往無力面對戰後立即的社會經濟危機與共產革命威脅,當局延攬復員的愛國戰士成了慣常的手法。為了「秩序」,自由派、改革派與保守派走到一起,共同對付革命派,也為保守派再次掌權留下了伏筆。

暴力不僅在革命與反革命之間發生,也沿著新的民族國家邊界滋長。新興的民族國家一面懷抱著「一個民族,一個國家的」夢想,要把國境與民族統一;一面又重構民族歷史,視古代王國的領土範圍為民族的傳統領域。

對內,少數民族的處境,沒有國家的猶太人更是首當其衝。而猶太人在布爾什維克中佔有重要地位的事實,也令反共與反猶思潮結合,成為保守主義、納粹與法西斯滋養沃土;對外,「復國主義」蔚為風尚,各國意圖在和約簽訂前造成既成事實,沿著不穩定的邊界展開戰鬥。其中最慘烈的便是受到「偉大理想」(Megali Idea)驅使,意圖恢復拜占庭帝國版圖而入侵土耳其的第二次希土戰爭。

失敗的終戰:凡爾賽條約體系

然而,無論是盼望民主轉型能換取寬容,或是既定事實可影響疆界的期待,都在和約簽訂後落空。戰勝國各有其利益考量,也無法不考慮國內選民懲兇索賠的民意。民主轉型並沒有辦法為戰敗繼承國換來寬容,民族自決也僅限於協約國眼中的盟國。從賠款、割地、裁軍,各國皆為和約的苛刻深感不滿,修正和約成為各國政治的重要議程——結束一戰的體系,成為下一次大戰的淵源。而唯一成功重訂條約的土耳其,也成為納粹與法西斯效法的對象。

1923年以後,隨著條約體系的穩固與戰後經濟的復甦,後帝國地區的秩序漸驅穩定。直到1929年大蕭條令仰賴外債復興的戰敗國經濟崩潰,這些未能撫平的戰爭遺緒遂成為新一波全球暴力衝突的動力。

不只存於戰後歐洲的難題

重新回顧這段歷史,對當前的臺灣有什麼啟示呢?橫亙在 Gerwarth 書中三個主要軸線,一是戰爭經驗的延續與轉移,二是對「民族國家」理想實踐的暴力性格的反省,第三則是國際政治與人民主權的難以調和。而後兩者並非僅是一戰後的中東歐所須面對的問題,而是所有民主民族國家都需要面對的問題。對當前的臺灣,實有相當深刻的警醒作用。

「一個民族,一個國家」的理想,實際上面臨既有政治共同體的多元組成與疆界承繼的難題,強硬處理的後果,便是暴力與遷徙。所幸,今日已有強調政治共同體認同與包容多元族群的公民民族主義思想,但民族主義的負面影響,仍不可輕忽。

而人民主權與國際政治的難以調和,更是當前民主社會面臨的困境。在全球化的時代,國與國的往來談判更加繁雜,但這些國際談判之結果,往往是雙方妥協之產物,未必能滿足國內群眾的期待。

無論是英國的脫歐,或是川普的單邊主義,乃至日本國內長期對日美不平等關係的不平,以及最切身的:臺灣人對臺灣國家地位與國際參與空間受限的不滿,我們都能看到這種國際政治與人民主權衝突的狀況。如何在此之間找到一條修補之道,是當前世界難以迴避的問題。

以古未必能鑒今,鑑往未必可知來。過去不能直接給予我們啟示,但我們卻能夠以命題提出,讓過去的經驗具有參考的意義。一戰或許與臺灣並無深切聯繫,但 Robert Gerwarth 對於一戰後民族國家與暴力的觀察,不僅幫助我們理解二戰的形成,也具有現實的參照意義,令百年前發生在遙遠地方的戰爭,與當下的我們產生連結。這,正是我們不斷重讀歷史的意義。

作者為《思想坦克》編輯。

- 今天,為什麼還要談一戰?——《不曾結束的一戰:帝國滅亡與中東歐民族國家興起》 - 2018 年 11 月 10 日