然而,摩薩德的第二次任務卻依然是在一個令人失望的結局中收場。調查的結果是,當時洛塔‧赫曼已經近乎完全失明,他已搬離布宜諾斯艾利斯多年,如今住在距離布宜諾斯艾利斯有數小時車程的蘇亞雷斯上校鎮(CoronelSuárez)。摩薩德認為他的線報靠不住。對於弗里茲‧鮑爾催促第三次派出「拉丁美洲探險隊」的要求,人們變得興趣缺缺。在這樣的情況下,布宜諾斯艾利斯的線報眼看就快被打入冷宮──儘管這時弗里茲‧鮑爾尚未察覺到某種怪異的緊張氣氛。

德國駐阿根廷的大使於一九五八年六月廿四日告知鮑爾,他對阿道夫‧艾希曼所做的一切調查全都毫無結果,而且艾希曼也不太可能待在阿根廷,相反地,他或許比較有可能逃到了東方。這時鮑爾也從另一位老右派那裡聽到了這個同樣的奇怪信息。這位老右派就是前已提及的聯邦刑事調查局外事部負責人,保羅‧迪可夫。他甚至還親自前往弗里茲‧鮑爾的辦公室拜訪他(在此之前,他從未這麼做過),建議他不要在阿根廷進行搜索,因為艾希曼肯定不在那裡。到了一九五九年八月,弗里茲‧鮑爾第三度聽到了這個信息,因為就連設在路德維希堡的納粹犯行調查中央辦公室的負責人,最高法院檢察官埃爾文‧舒勒,都來告訴他,他也得知艾希曼不在南美,比較可能是在中東。鮑爾感覺到了這是一個詭計,而他也認為自己顯然走對了路。

一方面,對方的緊張增強了他的信心。於是,在從一九五九年秋季起的一系列新聞稿裡,鮑爾刻意給外界一種印象,彷彿他的調查工作確實完全聚焦於中東地區。在第一篇、誠如艾希曼專家貝蒂娜‧史坦格奈特(Bettina Stangneth)所述「顯然完全是杜撰的」新聞稿中,鮑爾表示,人們認為艾希曼在某位酋長的工作團隊裡擔任「幾家西德公司的專員」,只不過,基於司法上的禮貌,他無法透露這些公司的名稱。就連鮑爾的同事,艾希曼案在法蘭克福的正式負責人,同時也是一名最高法院檢察官,也都被蒙在鼓裡。這位同事曾在一九五九年十月初告知黑森邦的司法部長,直到不久之前艾希曼可能一直都滯留在埃及。

在一九五九年的聖誕節前夕,鮑爾甚至還煞有其事地召開記者會,之後更發給通訊社一個轟動社會的消息:「到了一九六○年年初,邦檢察總長鮑爾將會透過波昂有關當局,向科威特酋長國提出引渡艾希曼的請求。」雖然這一切都只是裝出來的(記者會只是由摩薩德配合演出),不過此舉確實奏效。這時候,就連在阿根廷的報紙上,人們也都能讀到法蘭克福的邦檢察總長改變偵辦方向的消息。一切看起來就彷彿警報解除。

另一方面,鮑爾同時卻又加大力道驅策以色列人,繼續在暗地裡追踪艾希曼的下落。以色列政府的態度仍是猶豫不決。它有自己的政治考量。如果沒有正式的外交準備工作(而這也將毀掉任何成功的機會),貿然派人前往阿根廷逮捕艾希曼,這在國際間會被視為是種侮辱的舉動,是對阿根廷主權的侵犯;此舉將使年紀尚輕、還在尋求認可的這個猶太國家處境更加艱難。為此,弗里茲‧鮑爾曾經先後於一九五八年三月、一九五九年夏天與一九五九年十二月,三度親自前往以色列,藉以說服那裡的決策者改變心意。最後,他甚至還不惜採取威脅的手段。如果以色列人最終還是無法克服自己的猶豫不決,他,弗里茲‧鮑爾,並不排斥以向科威特請求引渡的戲碼為依據,確實向阿根廷提出引渡的請求,只不過,屆時就會有人向艾希曼通風報信。

一九五九年十二月六日,以色列總理大衛‧本─古里昂(David Ben-Gurion)在日記裡寫道:「我提議,(弗里茲‧鮑爾)別把事情告訴任何人,也別去請求引渡,只要把他的地址給我們就好。如果事實證明他真的住在那裡,我們就會動手抓人,把他帶回這裡。」就這樣,關鍵的決定做成了。大衛‧本─古里昂還補充道:「這件事將交由艾瑟負責。」艾瑟‧哈瑞爾(IsserHarel)是以色列的情報頭子,摩薩德行動就是由他親自領軍。

弗里茲‧鮑爾還為以色列人提供更多控告艾希曼的證據──為此,他安排了讓二十七歲的米歇爾‧莫爾夜探他的辦公室。然而,從這時起,他卻不再獲知摩薩德到底有何進展。在歷經數週的無消無息後,到了五月廿二日,有位以色列的聯絡人終於打電話給在法蘭克福的鮑爾。這位聯絡人請鮑爾於次日撥冗時間與他見個面,而且還承諾「也許」會給鮑爾一個好消息。他們相約在法蘭克福的一家餐廳。可是,到了約定的時間,那位以色列的聯絡人卻沒有依約出現。隨著時間一分一秒的經過,鮑爾的心中越來越不安;一半是因為不祥的預感、一半是因為擔憂。過了將近半小時後,那位以色列的聯絡人才總算到來,只見他的雙手仍然沾滿了處理爆胎的髒污,可是他卻迫不及待地立即將重要的消息告訴了鮑爾。

艾瑟‧哈瑞爾曾在他的回憶錄中寫道:弗里茲‧鮑爾在擁抱時不禁熱淚盈眶。在過了短短兩個半小時以後,世上的其他人同樣也得知了艾希曼落網,且已被送往以色列的消息;這項消息是在耶路撒冷當地時間下午四點,由大衛‧本─古里昂在以色列議會中,正式對外發表。

當時世人並不曉得,在背後促成這一切的,其實是個踽踽獨行的德國檢察官。而這也是鮑爾想要的。他守口如瓶地維持住這個秘密,因為違反了一切規定的他,可能會因內情曝光而立即丟掉他在德國的職位。

耶路撒冷的檢察長海姆‧科亨(Haim Cohn)曾在寫給鮑爾的信中表示:「我無須言明──況且,無論如何,我也無法透過書信的方式做到──我們有多麼感謝您;不單只是基於感恩,更是基於我們對於目標及成功的共同意識。」

在一九六○年時,當艾希曼的審判猶如一齣強檔戲劇搬上了耶路撒冷這個大舞台,而世人的目光也全都聚焦在那,鮑爾的內心想必是五味雜陳。以色列的司法機關把這場審判炒作成媒體事件,炒作成一場打破了迄今為止普遍存在於社會上,對於大屠殺的論辯所抱持的沉默。弗里茲‧鮑爾也夢想著這一點,誠如有一回他向自己在法蘭克福的同事吐露心聲時所述;只不過,對於以色列的法院想要動用死刑,他卻是感到遺憾,其中有部分的原因則是在於,如此一來,往後就再也無法讓艾希曼擔任證人。

鮑爾曾經一度試圖說服康拉德‧阿登納(Konrad Adenauer)的政府,至少象徵性地對以色列提出一個引渡的請求──只是為了證明,比起發自以色列人之口,針對艾希曼的控訴其實更應發自德國人之口。然而波昂方面卻拒絕了他的提議。而且,鮑爾的嘗試甚至也未曾打動那些對他有好感的人;漢娜‧鄂蘭(Hannah Arendt)就曾在寫給她的朋友卡爾‧雅斯培的信中表示:弗里茲‧鮑爾是「猶太人,所以這整件事情都是沒有價值的。」。

有一回,有位法蘭克福在地的年輕朋友對他說:「我聽說,艾希曼是你抓到的。」鮑爾自己顯然無法完全保守住關於艾希曼的秘密,他曾偷偷地把這個秘密告訴給某位女性友人,而這位女性友人顯然也沒能守住這個秘密。「這件事你是從哪聽來的?」鮑爾驚訝地問這位朋友。

儘管鮑爾沒有正面回答這個問題。然而,從鮑爾並未加以否認的跡象看來,這位朋友也會曉得,事情應該不是空穴來風。「西蒙‧維森塔(Simon Wiesenthal)怎麼說呢?」那位年輕的朋友追問道。「人們總說,是他找到了關於艾希曼的下落。」鮑爾笑著說道:「對啊,他也稱自己是『艾希曼獵人』。他是可以這麼稱呼自己,他確實是有追捕艾希曼,但他並沒有逮到他!」

在追捕艾希曼的過程中,鮑爾究竟扮演了多麼重要的角色,直到一九六八年八月,當以色列的《晚禱報》(Ma’ariv)披露了這個秘密,而且與本─古里昂交好的作家米歇爾‧巴爾─索哈(Michael Bar-Zohar)也證實了這個故事,世人才終於知曉。以色列人一直等到弗里茲‧鮑爾再也不會因此事而蒙受不利,一直等到他去世,才揭露了這個秘密。

接著,在此後的數十年間,人們才慢慢地掀開這整齣在弗里茲‧鮑爾在世時暗中上演的精彩好戲的神秘面紗。整個事件的經過,令人瞠目結舌。它凸顯出在德國的戰後歷史中,並未出現許多正面的代表人物,至於堪為剛正不阿之表率的司法人員,也同樣屈指可數。

弗里茲‧鮑爾擅於從法庭的小舞台點燃大規模的政治辯論──其中多半當然都是起於他在一九六三至一九六五年期間所發動的、大規模的「法蘭克福奧斯威辛集中營審判」。誠如漢娜‧鄂蘭當時所述:「這場審判在許多方面就宛如是對在耶路撒冷進行的審判,所做的補充。」鮑爾的名字如今之所以廣為人知,主要就是在這個脈絡下;如果沒有他,不單不會有艾希曼審判,就連奧斯威辛集中營審判恐怕也不會產生。這位迫使德國人去面對自己的歷史的男性,他本身其實也有一個十分吸引人的故事;只不過,以他為主題的兩部傑出學術著作──馬蒂亞斯‧摩伊許(Matthias Meusch)於二○○一年發表的博士論文《從獨裁統治到民主──弗里茲‧鮑爾與黑森邦對於納粹犯行的追訴(1956─1968)》(Von der DiktaturzurDemokratie. Fritz Bauer und die Aufarbeitung der NS-Verbrechen in Hessen〔1956-1968〕),以及伊姆特魯德‧沃雅克(IrmtrudWojak)於二○○九年發表的任教資格論文《弗里茲‧鮑爾傳,1903─1968》(Fritz Bauer 1903-1968. EineBiographie)──並非一般社會大眾會去閱讀的書籍。更重要的是,許多疑點還是未能獲得澄清。

在戰後時期裡,鮑爾對外總是宣稱自己「沒有任何宗教信仰」,對於自己年少時期的事情,他也絕口不提,他甚至明顯地與其他的猶太人保持距離──因此,截至目前為止,人們都認為,出身於一個與德國社會同化的猶太家庭的弗里茲‧鮑爾,不太與他的猶太血統有所關連。然而,新發掘的一些史料卻是講述了一個截然不同的故事。在成年之後,他與猶太文化完全保持著鮮活的互動關係,他樂於融入符騰堡(Württemberg)的猶太人小圈圈,而且在一九四五年時更曾自豪地稱自己為猶太人。直到一九四九年以後,當他結束流亡生涯返回德國,他才開始將自己這部分的生平隱藏起來;此舉也透露了當時聯邦共和國的氛圍。

在魏瑪共和國裡的求學期間,鮑爾不僅曾經加入過一個猶太兄弟會,而且還曾與兄弟會的弟兄們一起對抗過校園中日益增長的反猶太主義;這些事情有很大一部分迄今都鮮為人知。就連鮑爾在他還是一位菜鳥法官時,與反猶太主義者發生的一些爭執,迄今也都一直沉睡在某些法院的檔案中。

在哥本哈根國家檔案室的深處,過去幾十年來也一直藏著一些關於鮑爾的報告,這些報告被人用一條紅白相間的繩子束在一起,裡頭記載了鮑爾年輕時在流亡期間因同性戀行為而遭到審訊的情形。這件事情如果在當時就曝光的話,恐怕會給身為邦檢察總長的弗里茲‧鮑爾帶來致命的打擊;因為即使到了一九六○年代,同性戀在德國依然還是會被起訴的犯罪行為。如今這點之所以重要,無非只是因為鮑爾在這方面得要守住一個又一個秘密。也或許是因為,如此一來,人們會更容易去理解他的反權威的脈絡。

弗里茲‧鮑爾的身上有一半是「政治人」、有一半則是「波西米亞人」。在一九五八年時,他曾在黑森邦的一個監獄裡對囚犯們如此問候道:「我的同志們!」此舉在阿登納的時代裡可謂是「駭人聽聞」。有一回,鮑爾在一場座談會中被人問到:「我們可以做些什麼,藉以消弭那些造成我們不幸的、普遍的攻擊衝動?」他居然在禮堂裡大聲地回答說:「更多的性!就連在文學方面也不例外!我反對禁止薩德侯爵(Marquis de Sade)的書!」又有一回,時間大約是在一九五○年代的末期,一些出版商、政府官員與記者,應當時德國社會民主黨籍的邦總理格奧爾格‧奧古斯特‧辛恩之邀,共同為起草一部具有現代性的黑森邦新聞法提供建議,在會中,這位反應靈敏、對答如流、髮型稍嫌紊亂且不停地抽著菸的司法人員,提出了毫不妥協、徹底實現新聞自由的種種最激進的建議。後來,在場有某位搞不清楚狀況的記者不禁問道:「不好意思,請問你是屬於哪家報紙的?」

這就是他人生的角色:一位不是基於嚴厲或報復衝動,而是基於絕望的自由而奮戰的控訴者。他讓他的國家在依舊還是十分晦暗時就已有了些許光彩。作為檢察官與刑法改革者,他促使這個國家發生了持久的改變。為了瞭解這一切究竟是如何發生,在以下的內容中我不僅將引用迄今已為人知與不為人知的一些文獻,更重要的是,我還將引述與弗里茲‧鮑爾相處過的一些時代見證者的證詞;這些人當中有一部分喜歡他,有一部分則是在他的難以真正與人親近下,最終轉而反對他。

夜裡,在他的住處經常會有電話聲響起,只聽見某些不明人士在電話的那頭咆哮著:「猶太豬去死!」從一九六四年春季起,人們都得在審判的前一天預先在進行奧斯威辛集中營審判的場地搜查爆裂物,因為鮑爾的辦公室收到了炸彈的威脅。他所收到的大量恐嚇信裝滿了許多的檔案夾,上頭還標示著「值得讚許的信件」與「胡言亂語的信件」。有一回,大約在一九六○年代晚期,為了一項寫作計劃,女作家英格麗‧茨維倫茲(Ingrid Zwerenz)曾請求弗里茲‧鮑爾提供一些匿名的恐嚇信或辱罵信,他居然表示,自己甚至可以用幽默來面對那些敵意。有別於海因里希‧伯爾(Heinrich Böll)、鈞特‧葛拉斯(Günter Grass)、馬丁‧瓦爾澤(Martin Walser)和其他一些人,不是婉拒提供,就是表示,自己基本上會立即把那些充滿仇恨的信件丟入垃圾桶,弗里茲‧鮑爾卻是附上友好的問候,並寄給了她一個特別稀奇的「樣本」。那是一張雙面都用打字機打得密密麻麻的明信片。寄件人自稱為「科隆圈」(KölnerKreis),收件人寫的是「最高法院檢察官鮑爾」,底下的地址則只寫著「性格特徵頭像Ia(CharakterkopfIa),法蘭克福」。

鮑爾之所以挑選那張明信片出來,或許是因為郵差光憑些許資訊,就曉得該把明信片送到哪裡,這項事實讓他感到相當佩服。但也或許是因為在那些卡片上的文字令他發出會心一笑。一位匿名的作者在卡片裡好為人師地表示:「我們心目中的檢察官應是在一個國家裡提倡秩序、道德和整潔的人!」但弗里茲‧鮑爾卻是反其道而行。

作者1983年生於德國埃爾朗根(Erlangen),是《南德日報》(SüddeutscheZeitung)的政論作家。他曾攻讀法學與犯罪學。在前往海牙任職於「前南斯拉夫問題國際刑事法庭」前,他曾在法律事務所與青少年監獄服務過。他的博士論文以一九四五年至今的戰犯審判為研究主題,曾被《法蘭克福匯報》盛讚為「大師之作」。

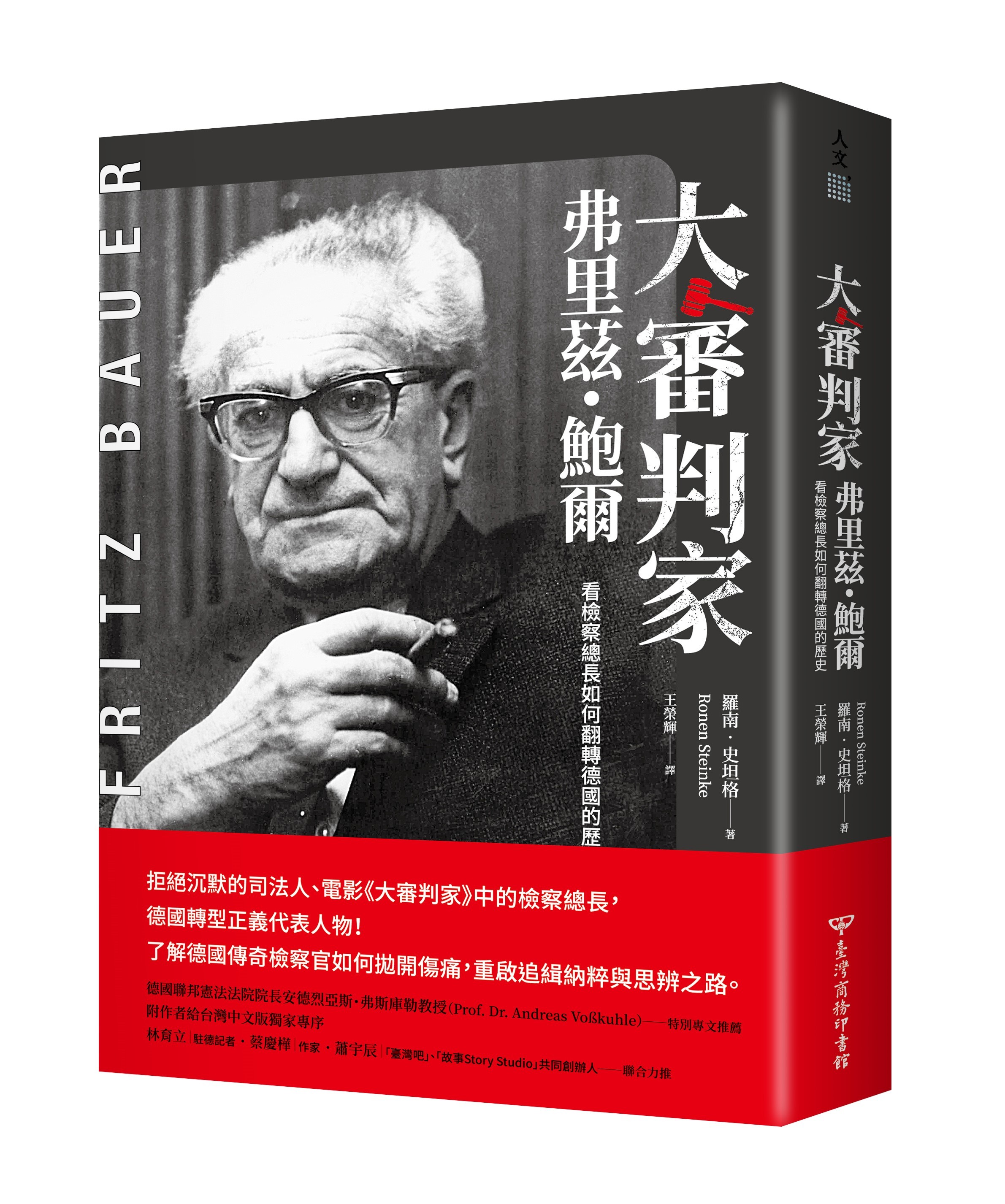

他的第一本書《大審判》(Fritz Bauer: oder Auschwitz vorGericht,2013),是德藉猶太裔檢察長弗里茲・鮑爾(Fritz Bauer)的傳記,更成為他備受國際矚目的代表作。書中描述1960年代時,鮑爾如何憑藉過人的勇氣,在法蘭克福大審判中調查和起訴了參與奧斯威辛集中營惡行的德國戰犯。本書後來在2015年也被改編成電影《大審判家》(The People vs. Fritz Bauer;德文片名為:Der Staatgegen Fritz Bauer),影片獲獎無數。這本書也已陸續被翻譯成多國文字,其中包括了英文、波蘭文、日文等。此外,他的新作《柏林的納粹時代:穆斯林醫生對猶太女子的救援紀實》(中文暫譯)(Der Muslim und die Jüdin: Die Geschichte einerRettung in Berlin),則在2018年獲選為「德國新書」(New Books in German)的年度「非虛構類」選書(中文版亦將於臺灣商務出版)。

書名:《大審判家弗里茲.鮑爾》

作者:羅南.史坦格(Ronen Steinke)

出版社:臺灣商務

出版時間:2020年2月