立法委員高志鵬違反《貪污治罪條例》一案,最高法院在12月26日宣判有罪定讞,高志鵬除了面對4年6個月的有期徒刑外,更被褫奪公權4年,意味著同時也喪失了立法委員資格。由於高志鵬案中的具體案發經過與之前林益世收受賄賂一案相當類似,因此許多民眾紛紛對比這兩起案件,產生對於最高法院所採取的判斷標準並不一致的批評聲浪。批評的核心正是自從陳水扁「龍潭購地案」以降,我國法院對於公務員職權範圍認定始終擺盪在「法定職權說」與「實質影響力說」兩說之間,至今仍無定見所造成的分裂見解。

12月26日。最高法院以106年度台上字第1337號判決駁回高志鵬涉違反《貪污治罪條例》一案上訴,處有期徒刑4年6月,褫奪公權4年。未扣案之犯罪所得新臺幣50萬元沒收,於全部或一部不能沒收時追徵之。 圖片來源:華視新聞Youtube。

厚此薄彼的最高法院?

首先,最高法院在2018年8月,依照「法定職權說」的解釋結果,將台灣高等法院認定林益世成立「違背職務收受賄賂罪」的判決撤銷,並發回原審。相對於此,最高法院在高志鵬案中認定成立「非主管、監督事務圖利罪」的關鍵,卻是高志鵬身為立法委員對於國有財產局等機關具有「實質影響力」。客觀上看起來已經十分相像的兩個案子,在判決理由中,分別透過「法定職權說」與「實質影響力說」產生迥然不同的結果。乍看之下,確實會讓人不禁懷疑起最高法院是不是有所偏頗,對於特定人士採取比較難以成立犯罪的見解。

本文試圖指出的重點,正是高志鵬案與林益世案在本質上,「根本不具備任何可以比較的基準點」。換句話說,上述有關最高法院在高志鵬案中採取成罪範圍較寬鬆的「實質影響力說」,並判決有罪定讞;而在林益世案中卻採取相對限縮的「法定職權說」,因此撤銷有罪判決的主張,毋寧是建立在「完全錯誤的比較基礎上」,所產生的誤解。不僅如此,單純講結論的話,最高法院在高志鵬案中透過「實質影響力說」進行判斷,才是正確的法律解釋;相較於此,在林益世案中則是「法定職權說」較為合理。

然而,必須強調的是,雖然筆者主張高志鵬案與林益世案根本「無法比較」;但這並不代表在高志鵬案中,最高法院與台中高等法院認定有罪的說理不存在可以質疑的部分。甚至依照筆者自身的法律見解,高志鵬案其實仍然具備相當程度獲判無罪的空間,只是這個關鍵點絕非法院採取的是「實質影響力」還是「法定職權說」。

高志鵬案與林益世案本質上的差異

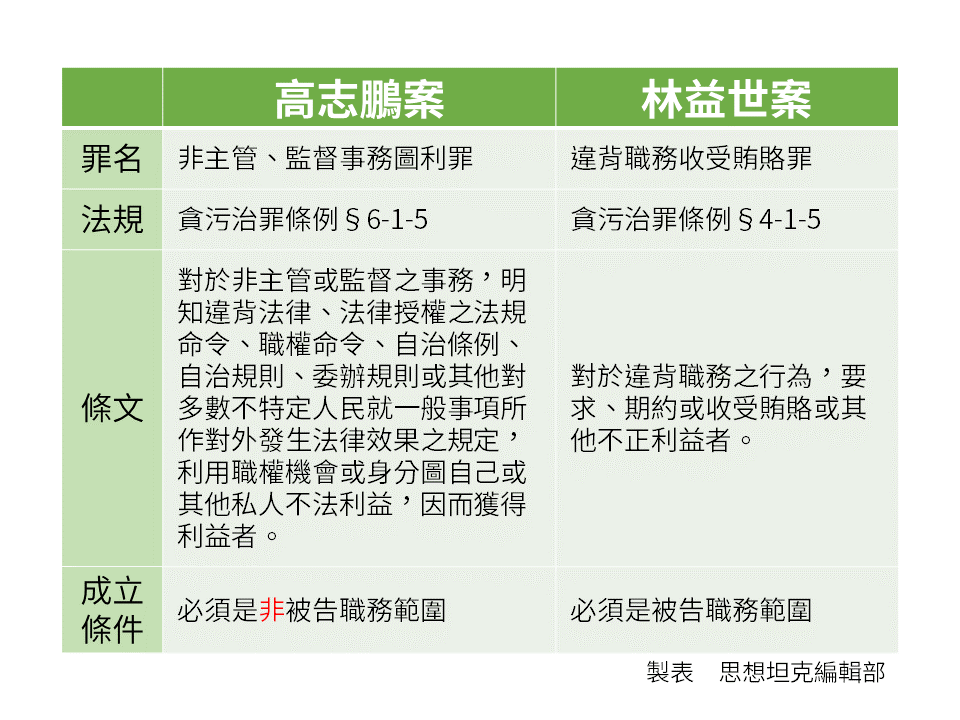

首先,最本質上且最關鍵的差異在於:如同先前已經提及過,高志鵬案跟林益世案中所爭執的犯罪條文明顯是不一樣的!判決高志鵬有罪定讞所依照的條文是《貪污治罪條例》第6條第1項第5款的「非主管、監督事務圖利罪」;林益世案中所爭執的雖然也同樣是《貪污治罪條例》,但卻是第4條第1項第5款的「違背職務收受賄賂罪」。或許可能是媒體在報導時,往往以「高志鵬或林益世貪污一案定讞或改判」作為標題,才讓多數民眾產生「同樣是貪污罪,成罪標準卻大相徑庭」的錯覺。

簡單來說,所謂「違背職務收受賄賂罪」即為一般人腦海中最為典型的貪污犯罪類型,公務員從人民手中得到利益,並因此違反自己職務上的相關規定,例如警察接受黑道的餽贈,違反保密規定洩露臨檢行動的內容、或負責發包工程的公務員接受招待,讓不符合法定資格的廠商得標。犯罪的構成主要是以「利益」換取「違反職務上規定」,也因此,在個案中常常爭執的正是利益的對象是否存在於該公務員「職務範圍」內。才會進一步產生解釋「職務範圍」時,應該限縮在法律明定的職權(法定職權說),或是應該擴張到該公務員實質上所能影響到的範圍(實質影響力說)的爭議。

相較於關鍵在職務範圍的「違背職務收受賄賂罪」,學說上稱為「特殊圖利罪」的「非主管、監督事務圖利罪」,從文字來看很明顯可以發現,被告公務員的職務範圍完全不是本罪的核心要件;甚至恰好相反,要成立這項犯罪的前提正是:個案中違背法令的行為「必須不符合被告公務員的職務範圍」。這是因為「特殊圖利罪」是針對公務員「利用職權機會」或自身的「公務員身份」,讓其他公務員違反相關職務上規定,進而導致自己或他人獲得利益的犯罪類型。同時,無論是「職權機會」或「身分」所涉及的內涵,恰好就是在判斷該公務員的「實質影響力」!

總結而言,由於被控訴的犯罪條文從一開始就完全不同,導致高志鵬案與林益世案間並不存在可以相類比的基準點,也讓批評最高法院在高志鵬案採取「實質影響力說」、在林益世案採取「法定職權說」,因對象而厚此薄彼的說法不攻自破。不僅如此,既然高志鵬案中所爭論的犯罪是「非主管、監督事務圖利罪」,則透過立法委員這個身分的「實質影響力」,來檢驗是否有「利用職權機會」或「公務員身份」來圖利,反而是非常合理的作法。

其實高志鵬也有被起訴賄賂,還因為法定職權說而不構成犯罪。

另一個有趣的點在於,原本檢察官起訴高志鵬所使用的法條並非目前有罪定讞的「非主管、監督事務圖利罪」;而是《貪污治罪條例》第5條第1項第3款的「職務上收受賄賂罪」,只不過經過數次有罪與無罪的擺盪,最終最高法院在2014年時撤銷宣判有罪的台中高等法院更一審判決並發回重審後,確定高志鵬不會成立這項犯罪。必須強調的是,最高法院認為高志鵬的遊說行為不構成「職務上收受賄賂罪」的核心依據,正是基於「法定職權說」的見解,將該遊說行為排除在立法委員的職務範圍之外。

換句話說,其實如果真的想要拿高志鵬案與林益世案來比較的話,拿上述2014年最高法院撤銷認定高志鵬成立「職務上收受賄賂罪」的判決,對比2018年8月最高法院撤銷認定林益世成立「違背職務收受賄賂罪」的判決,或許才是對於最高法院較為公允的方式。在這兩起判決中,最高法院對於「立法委員職務」的判斷,展現出相當一致的基準,均透過「法定職權說」的適用,否定高志鵬與林益世成立賄賂罪。

如此一來,批判最高法院在高志鵬案與林益世案成罪標準因人而異的說法,更是顯現出矛盾。在這兩個案件中,最高法院不僅見解相當統一,且最終高志鵬被判有罪的理由也並非採取「法定職權說」或「實質影響力說」的見解,而是根本是用別的犯罪類型加以定罪。

高志鵬在高院宣判隔日宣佈辭去立委及民進黨中常委職務,原訂本週五入監服刑,但高以提起非常上訴與職務交接為由提起暫緩執行,經南投地檢署否准後仍未報到,新北地檢以傳票通知高本週入監。圖片來源:華視新聞Youtube。

高志鵬案真正的問題點

上述筆者試圖透過指出高志鵬案中,最終成立的是「非主管、監督事務圖利罪」、以及先前被認定不構成的「職務上收受賄賂罪」這兩點,說明許多民眾對於最高法院的批評其實是一場誤會。然而,必須再次強調的是,這並不代表高志鵬案在成罪的判斷上毫無瑕疵、或是不容質疑。以下,本文擬簡單解釋為何高志鵬案仍然具有獲判無罪的空間。

首先,「非主管、監督事務圖利罪」的構成要件為:公務員對於非自己主管或監督的事務,明知違背相關法規命令,利用職權機會或身分,圖自己或其他私人不法利益,因而獲得利益。具體來說,此處存在著一條法律上所規定的因果流程:公務員透過自身職權機會或身分,對於其他公務員造成一定的影響力,讓其違背相關法規命令,最終並因此對於自己或他人產生利益。

易言之,本罪的處罰核心意義在於讓其他公務員「違背相關法規命令」的瀆職現象,是否產生利益不過是犯罪構成的要件之一。這也是多數刑法學者將圖利罪分類於「瀆職罪」而非「賄賂罪」的理由,因為重點在於「違背法令」而非「對價關係」。

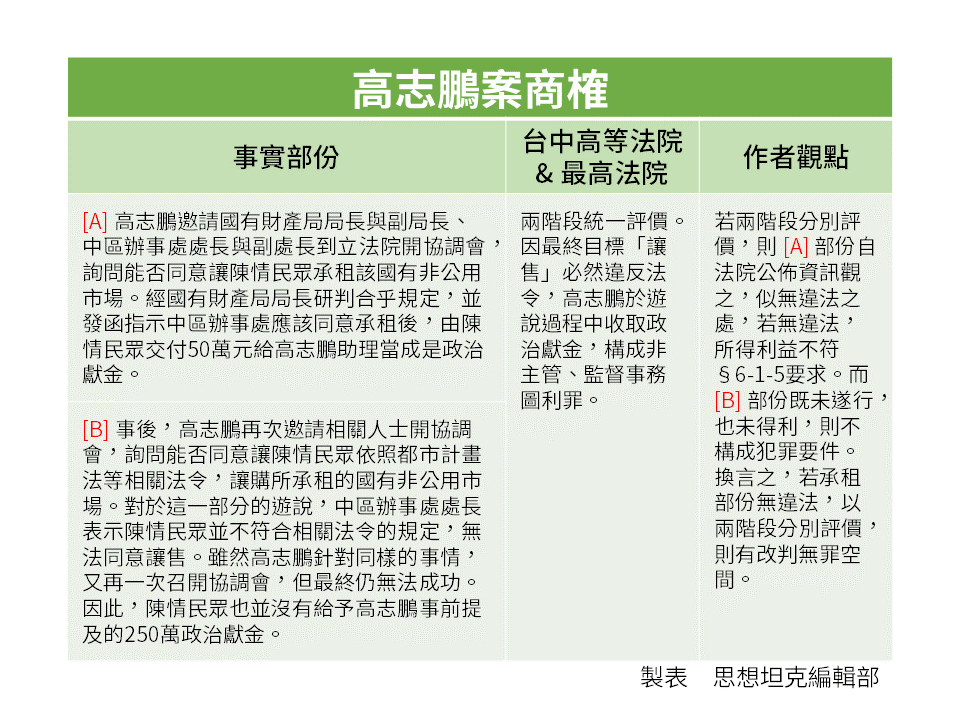

在高志鵬案裡面,高志鵬所遊說的目標是台中國有非公用市場的承租讓售案,主要分成兩個階段:

1、高志鵬邀請國有財產局局長與副局長、中區辦事處處長與副處長到立法院開協調會,詢問能否同意讓陳情民眾承租該國有非公用市場。經國有財產局局長研判合乎規定,並發函指示中區辦事處應該同意承租後,由陳情民眾交付50萬元給高志鵬助理當成是政治獻金。

2、事後,高志鵬再次邀請相關人士開協調會,詢問能否同意讓陳情民眾依照都市計畫法等相關法令,讓購所承租的國有非公用市場。對於這一部分的遊說,中區辦事處處長表示陳情民眾並不符合相關法令的規定,無法同意讓售。雖然高志鵬針對同樣的事情,又再一次召開協調會,但最終仍無法成功。因此,陳情民眾也並沒有給予高志鵬事前提及的250萬政治獻金。

針對上述的事實,台中高等法院與最高法院均認為應該將這兩個階段統一評價,既然依照陳情民眾的具體情況與都市計畫法等相關規定,最終的讓售結果必須在「違背法令」的前提下才有可能成功,如此一來,高志鵬利用立法委員對於國有財產局所具備的相當程度影響力,要求國有財產局同意將國有非公用市場承租並讓售給不符合資格的陳情民眾,自然是「明知違背法令」,且最終更因此獲得50萬的政治獻金,毫無疑問成立犯罪。

然而,問題就出在既然如前所述「非主管、監督事務圖利罪」的重點在於讓其他公務員「違背相關法規命令」,則必須具體判斷在高志鵬案中,是否存在有「違背法規命令」的情事發生。有趣的是,無論是從台中高等法院及最高法院的說理來看,我們都很難看出第一階段的「承租」部分有明確違背法規命令的情況;唯一可以確定的只有:第二階段有關「讓售」的遊說如果成功的話,確實會違背都市計畫法等相關法規命令。但第二階段既然被拒絕而沒有遂行,那這一連串的遊說行動所導致的現實發展,是否存在著違背法規命令的事實,似乎沒有這麼明顯。

也就是說,儘管台中高等法院及最高法院試圖透過「承租」是「讓售」的前階段,如果最後的「讓售」不符合法律規範,則針對整體「承租讓售」進行遊說,並且讓中區辦事處改變見解的行為,能夠該當「非主管、監督事務圖利罪」的構成要件。相較於此,卻無法否認存在著將「承租」與「讓售」區分成兩部分來觀察的空間,雖然前者屬於整體計畫中的一部分,但如果沒有違反相關法令,則不存在成立相關犯罪的餘地;後者的遊說內容雖然違反相關法令,但最終沒有成遂而無法滿足犯罪要件。

總結來說,究竟高志鵬案中是否出現「違反相關法規命令」的客觀情事,其實存在著相當程度的解釋空間,並不如同台中高等法院及最高法院所說的這麼明確且毫無疑問。也因此,若是區分兩階段遊說行為來進行法律評價,則確實高志鵬仍然有改判無罪的空間。甚至從先前指出圖利罪中具備「瀆職」性質的介紹來看,說明「承租」階段有沒有違背相關法令,應該是法院必須負擔的責任吧!

錯綜複雜的貪污治罪條例

針對高志鵬案經最高法院判決成立「非主管、監督事務圖利罪」定讞,本文透過上述的討論,試圖指出最高法院並沒有在見解的選擇上,較為偏頗於林益世,反而是展現出相當統一的見解,且因為控訴犯罪條文的差異,正確以「實質影響力」作為成罪的判斷依據。但在具體的有罪理由論述上,卻無法完全消除高志鵬應該無罪的可能性,存在著值得進一步討論的空間。

不過必須坦承的是,正如同錢建榮法官2013年的投書〈該修貪污治罪法條了〉所述,這一部制定於1930年代的《貪污治罪條例》,不僅充斥著許多構成要件不明確的用語,且經過長年累月法院所累積的諸多不同解釋,造成見解不一致、難以清楚劃定處罰範圍的亂象。連法界都無法產生定見,更何況是只能夠霧裡看花、或從媒體報導中接收可能是錯誤資訊的一般民眾。這次對於高志鵬案與林益世案的錯誤比較,或許只不過是冰山一角,還有更多的公務員案件等著被澄清或解釋。

最終,有關政治人物的貪污、瀆職案件雖然一直以來都受到民眾的熱切關心,且判決結果往往呈現幾家歡樂幾家愁、甚至多面不討好的現象;但這也正是考驗法律從業人員該如何統一這類型案件的判斷標準,並將判斷標準與判斷結果具體說明給一般民眾知悉的最佳機會。

作者為早稻田大學法學研究科博士後期課程

- 確立憲法位階的轉型正義──釋字第793號解釋 - 2020 年 9 月 3 日

- 討論陳同佳案前,先學點管轄權 - 2019 年 10 月 28 日

- 醒醒吧!高志鵬案的問題點才不是實質影響力說 - 2019 年 1 月 6 日