台港比較

台灣與香港都出現了遍地開花的後續抗爭行動,顯示高強度的佔領行動並沒有完全消耗持續動員的能量,只要能夠妥善處理「運動傷害」,持續關注與參與政治議題的熱忱似乎是一種有辦法自我再生的能源。對於兩地的年輕人而言,這種願意持續參與的意願特別明顯。誠如麥亞當在其美國民權運動的研究所指出的,年輕人投身於一場非比尋常運動往往帶來深遠而持久的生命週期後果,因為其發生於他們成長階段的形塑時期。因此,佔領後所新浮現的組織與行動通常是由年輕人所帶領,並不足以為奇。

但台灣與香港的運動發展還是有一些明顯的不同。太陽花之後的運動通常是針對政治體制。在核能發電與課綱調整等議題上,他們成功地挑戰了執政者所特別重視的政策。儘管修改憲法的訴求最後並未實現,但光是提出這樣的主張就顯示可能性的疆域已被開啟,真的有不少參與者熱切相信,體制的改變是有可能的。相較之下,傘後運動幾乎都沒有針對特首選舉改革,而這正是一開始點燃雨傘運動的重大議題。傘後香港出現了許多關於自治、自決,甚至獨立的討論,但這樣的想法要如何落實仍舊很難想像。在經歷了雨傘運動的衝擊,香港出現了逐漸壯大的「邊陲民族主義」訴求。過往的普選議題也逐漸被各種關於香港與中國關係的爭辯所取代。對於憲政問題的缺乏興趣,意味著許多香港人早就看破了一國兩制的政治安排,學生代表在二○一五年的六四燭光晚會上台焚燒《基本法》就是個最明顯的例子。對年長的泛民政治人物而言,這部《基本法》儘管有其漏洞,但至少保障了香港人的高度自治,但年輕人則將其視之為早已破產的空洞謊言。

台灣的運動者則努力推動各種進步性的變遷,他們的各類訴求幾乎是一份包山包海的政治改革願望清單。相對地,香港人的運動則多屬自我防衛性質,僅是避免岌岌可危的現狀再向下沉淪。特區政府從殖民統治承接了許多可以合法介入大學管理的手段,這些政治干預在雨傘運動登場之前已經出現,但沒有激起太多抵抗,是因為傘後香港有可能出現校園自由緊縮,港大的人事案風波才引發公眾關注與抗議行動。很明顯地,此處涉及的議題已不再是學術自由,而是政權強行加諸的控制,試圖根除以校園為基地的反對勢力。香港傘後運動的企圖心受侷限,這也與他們面對了較不友善的環境有關,當權的特首是以氣度狹小而聞名,而且親北京的組織擁有龐大的勢力。

香港的運動者大致上沒有提出新的政治改革訴求,他們花更多心力發掘更多能推動運動的新領域。在此有個未明言的悲觀設定,即真正的民主化在可見的未來是不太可能出現的。香港的運動者將心思放在社區或是專業,也等於是延伸擴展了與北京政府對抗的戰場。「維修香港」是一個有趣的個案,試圖從日常社區生活延續運動的參與。這個由水電工所組成的團隊提供免費的修繕服務,幫助有需要的貧困家庭,也藉此重新串連基層社區。相對於此,儘管服貿議題實際上威脅到許多服務業人士的生計,但在台灣幾乎並未見到以專業者為基礎的社會運動(由出版社編輯所組成的「台灣出版陣線」是少數的例外),少數案例也只侷限於學生(如醫學系或社工系學生)。太陽花運動時有超過四百位律師提供義務諮詢服務,雨傘運動只有一百多位律師參與;然而,台灣事後卻沒有出現像法政匯思這類的組織。台灣較少這種以專業權益為基礎的運動團體,很明顯是因為佔領立法院行動已成功推遲服貿的批准生效,運動期間的專業者活動也因此沒有必要再持續下去。

太陽花之後的運動或多或少都享有一致的意識形態立場,但傘後組織卻有明顯的分歧。一位民主鬥陣的成員在訪談中提到,台灣新興的運動組織其實沒有什麼看法上的差異,幾乎都是強調年輕人參與、主張台灣獨立、要求社會改革。在香港,既有的互不信任在雨傘運動後更加強化,也導致了前面提到的學聯退出風波。許多年輕香港人對於非暴力抗爭的哲學感到失望,各種關於運動路線的爭議陸續浮上檯面。也因此,雨傘運動支持者對於魚蛋革命看法分歧,勇武本土派認為這是具有英雄氣概的抵抗,但更多的公民團體成員則認為這是一場被誤導的暴力行為。

從抗議到選舉

抗議者佔領國家機關或公共空間,形成與執政者的對峙,無疑有違法之虞,也往往是抗議者窮盡所有手段,最後不得不採取的方式。然而,即便抗議者選擇了這種高度衝突性與戲劇化的抗議方式,並不意味其拒絕採用體制內的合法程序;如果他們認為既有管道有可能帶來自己所追求的改變,也會願意採用這些機會。當代關於佔領運動的研究,無論同情或批判,似乎都過於強調其反體制的特徵,而忽略了後續的選舉參與。卡斯特爾檢視全球晚近的抗爭行動,認為這些運動都沒有完整的政治主張,其無領導者的結構也使運動不會「被政黨收編」。也有觀察者認為,佔領運動拒絕提出另類的選擇,因為他們主要是由一種「為反對而反對的倫理」(rejectionist ethics)所驅動。由於缺乏理念或意識形態的引導,街頭佔領成了不帶有其他目標的「一種展演藝術」。不過這樣的觀察忽略了晚近許多抗議行動催生出的新政黨,以及參選的熱潮。西班牙的我們可以黨(Podemos)、希臘的激進左翼聯盟(Syriza)、以色列的未來黨(YeshAtid)等,都是近年來源自社會抗議的新興政黨。在智利,有不少二○一一年學生運動的領袖後來成為國會議員,台灣與香港的運動者也選擇了這樣的策略。

近來也有學者開始研究社會運動與政黨的互動,因為兩種行動其實是透過當代國家的不同管道,共同推動某種社會變遷。有些政黨是社會運動動員的產物,而政治人物涉足抗議行動也是常見的現象。

太陽花運動與雨傘運動之後的選舉,在台灣有二○一四年十一月的地方選舉、二○一六年一月的總統與國會選舉,以及二○一八年十一月的九合一選舉;在香港則是二○一五年十一月的區議員選舉與二○一六年九月的立法會選舉。這些選舉提供了體制內的管道,吸納這兩股從翻轉歷史的抗爭中釋放出來的政治能量。隨著原本的佔領者成為民選公職人員,也在兩地促成了重大的政治變遷。

在台灣,二○一四年十一月二十九日所舉行的「九合一」大選,是史上規模最大的選舉,超過一萬一千個公職將透過投票決定。對運動者而言,縣市議員席次(全台共有九百零七席)是最合適的選舉舞台,因為大部分席次是採複數席次選區,可以提高首次參選人的當選機會。許多太陽花運動者都參與了這場選舉,不論是以參選人的身分、或是輔選團隊的身分。根據中選會資料,此次選舉有三十七位參選人都具有太陽花運動背景,其中綠黨九位、樹黨八位、基進側翼五位、人民民主陣線十四位,以及一位無黨派的獨立參選人。這樣的參選人數對這些運動型政黨來說已是史上空前,最後更有兩位綠黨候選人當選,分別是二十六歲與三十四歲。此一結果不但讓年輕人重新燃起對政治的興趣,也使創黨於一九九六年的綠黨獲得了前所未有的突破。

另一場對台灣至關重要的選舉,則是二○一六年一月十六日登場的總統與國會選舉。太陽花運動之前,社會抗議氣氛高漲,於二○一三年夏天激發了一場組黨運動。在學生攻佔立法院前夕,「公民組合」正式成立。二○一四年的地方選舉,國民黨大敗,拱手讓出台北、桃園、台中三個直轄市,以及其他四個縣市的首長寶座;這次的選舉結果顯示,真正的改變是有可能的。在二○一六年的選舉中,一百一十三位立法委員席次的角逐特別激烈,運動參與者非常積極,也催生了媒體所謂的「第三勢力」。

時代力量、社民黨、綠黨都有提名太陽花運動參與者為參選人,三個政黨光是區域席次就有二十三位,還有其他獨派政黨(例如台聯黨與自由台灣黨)也有太陽花運動人士選擇加入。二○一六年的國會選舉主要是第三勢力與民進黨之間的競爭,最終包括黃國昌在內的三位時代力量參選人在區域席次勝出,加上政黨票獲得的百分之六點一,取得兩席不分區席次。五席的時代力量成為民進黨、國民黨以降的國會第三大政黨。社民黨與綠黨則是未在區域或不分區取得任何一席。儘管有人批評時代力量獨佔了太陽花運動的光環與明星,也享有最多的捐款,但其崛起仍代表了從公民不服從到參選的平順過渡。時代力量的領袖黃國昌在佔領立法院期間參與了九人決策小組,他從運動型學者到民意代表的轉變,也有助於太陽花運動在國會佔有穩固的一席之地。

二○一八年十一月的九合一選舉,韓國瑜捲起了國民黨的勝選氣勢,反同與擁核的保守勢力也在公投大獲全勝。不過,代表太陽花運動的候選人仍在縣市議員選舉中大有斬獲,時代力量當選十六席,綠黨三席,社會民主黨三席。另外,有四位新當選的民進黨縣市議員也曾是太陽花運動的核心幹部。

香港共有十八個區議會、四百三十一席區議員,選舉制度是採單一席次,一個區議員的選區規模大致上與台灣的村里相似。區議會以往是政黨培養新生代政治人物的基地,近年來最大的改變是建制派利用其強大組織與豐沛的資源,增加了基層的席次。區議會的功能主要是社區層次的衛生、福利、休閒設施等諮詢,因此不容易將崇高的運動理念帶入選舉。儘管如此,傘後香港仍出現了受運動啟發的新參選者加入二○一五年十一月二十二日的區議會選舉。媒體將其稱之為「傘兵」。在某些選區,有些年輕人得知建制派並未派人報名,只要登記就會自動當選,也因此主動參與了選舉。

在香港,我們很難實際估算因受運動啟發而投入選舉的人數。一方面是因為香港沒有政黨相關法律,參選人可以在政治聯繫一欄任意填寫偏好的組織名稱,或隱瞞其真正所屬的身分。另一方面則是由於雨傘運動在公眾心目中是有爭議的,所以也有不少運動參與者特意不提自己過往的運動經驗。此外,包括熱血公民六位參選人在內的本土派,認為左膠主導的雨傘運動徹底失敗,因此也不會認為自己是泛民反對派,或所謂的「傘兵」。因此,不同媒體關於「傘兵」數目的統計不同,立場新聞認為有五十一人,《蘋果日報》則主張有四十九人,實際上,兩份名單還有相當大的出入。最後總計有七位傘兵成功當選,有些甚至還擊敗了相當穩固的保守派連任者;其中,帶有濃厚本土傾向的傘後組織「青年新政」提名九人,當選兩人。此次選舉結果代表香港反對派(包括泛民、傾向民主派的獨立人士、傘兵)的局部勝利,區議員增加了二十五個席次,而建制派則減少了十一席。對於保守派而言,這樣的結果相當令人失望,因為他們原先期待泛民會因為雨傘運動而受到選民的懲罰。

立法會選舉方面,事後看來,二○一六年二月的新界東補選相當於同年九月四日立法會選舉的前哨站,也預見了本土派與雨傘運動參與者的崛起,使得泛民議員感受到新血加入所帶來的競爭壓力。特區政府在選前臨時新增了一項事先篩選的規定,要求參選人繳交支持香港是中國一部分的簽名承諾書,甚至檢視他們的過往言行,結果有六位人士被剝奪了參選資格,其中包括兩位本土派的明星級領袖:本土民主前線的梁天琦與香港民族黨的的陳浩天。

立法會選舉的焦點是在爭取三十五席的地方選區席次與五席區議會別代表,有別於三十席功能組別代表,這四十席是由一人一票的民主方式產生的地方直選席次。由於選區席次是採取比例代表制,一個選區會選出五到九位議員,等於是鼓勵相同陣營的參選人內部競爭,因為只需拿到相對多數的選票即可當選。本土派是新生勢力,協調上較為困難。他們在二○一六年的選舉中分裂為兩個陣營,一邊是較為資深的參選者,包括退出泛民政黨的黃毓民、陳雲,以及三位熱血公民推出的參選人;另一邊則是以青年新政為核心的年輕勢力。此外,雨傘運動的參與者也參與了競爭,共同以「自決」為號召,強調香港人民有權決定自己的未來,而獨立是其中一個選項。這純粹是一個政治策略上的訴求,目的在劃分出介於本土派與泛民之間的中間地帶。自決派的參選人包括朱凱廸(資深的文史保存運動人士)、劉小麗(雨傘運動期間在旺角設立街頭講堂),以及羅冠聰(承接周永康之後的學聯祕書長職位),其中,羅冠聰是由黃之鋒創建的新政黨「香港眾志」所提名。

選舉結果代表了本土派與自決派的勝利,兩派各有三位參選人當選。自決派提名的三位全數上榜,本土派的則包括熱血公民的鄭松泰(三十二歲)、青年新政的梁頌恆(三十歲)與游蕙禎(二十五歲)。整體而言,香港的反對派在三十五席地方選區席次有些許成長,從二○一二年的十八席增加至二○一六年的十九席,但這卻是以泛民的席次減少為代價,有些資深的議員甚至連任失敗,其中包括工黨的李卓人。很明顯地,受雨傘運動啟發的年輕人成功晉身政壇,但也帶來香港反對勢力進一步的破碎與分化。

若從執政者的角度來看,在台灣,太陽花運動之後,年輕人間廣為流傳「國民黨不倒、台灣不會好」口號,足以顯示當時執政黨支持度之低落。國民黨在接連兩次的選舉大敗,台灣也經歷了第三次政黨輪替,民進黨的蔡英文當選總統,國會選舉則取得一百一十三席中的六十八席,首度完全執政。很顯然地,民進黨與國民黨都認知到太陽花運動帶來的巨大政治後果。勝選當晚,蔡英文的演講引用《島嶼天光》的歌詞,「天色漸漸光,這裡有一群人為了守護我們變成更勇敢的人」,並進一步表示,民進黨就是這一群能守護台灣的人。五月二十日的就職典禮,蔡英文總統再度引用相同的段落,還邀請了滅火器樂團在總統府前表演。當民進黨歡慶太陽花運動的成果,國民黨的敗選檢討報告也提到了這場事件,將其列為喪失民眾支持的主要原因之一。

香港的傘後政治發展並沒有那麼戲劇化,但仍帶來了重大改變。本土派雖然在二○一五年的區議會選舉失利,但卻在二○一六年的立法會選舉中勝出。而且雨傘運動結束後,本土派的主張實際上獲得了年輕人的普遍共鳴。二○一六年年中,一項由《學苑》所進行的港大學生調查顯示,有百分之四十一的受訪學生贊成獨立,只略低於維持一國兩制的民意(百分之四十三)。二○一六年十二月,梁振英突然宣布放棄角逐連任,雖然這應是北京授意的結果,但也或多或少算是為雨傘運動討回了公道。

仔細看來,兩地年輕運動者的參選之路並不見得輕鬆容易,能夠當選的機會也非常低。在台灣,二○一四年地方選舉,三十七位參與縣市議員的運動成員,只有兩位當選,二○一六年立法委員選舉,二十三位參選人中只有三位當選;在香港,二○一五年區議會選舉,五十位參選人中當選的只有七位。二○一六年的香港立法會選舉看似一個明顯的例外,本土派推出九位參選人,當選者就有三位。但這其實是扭曲後的結果,特區政府事先篩選的規定,剝奪了六位有獨立傾向人士之參選權利,否則他們肯定會瓜分票源,減少可能的當選席次。此外,儘管立場十分相近,在內部協調出共同的參選人仍不是件容易的事,台灣公民組合的分裂以及香港本土派之間的內訌都是明顯的例子。同時,也是由於高漲的社會運動氛圍讓許多參選人抱持了過度樂觀的評估,無法聯合相近立場的陣營,形成席次的極大化。

儘管帶有運動使命的參選勝算不高,不過其影響未必只能從最終的席次判定。運動取向的政黨「不見得需要勝選,才能夠影響主要政黨的政策決定」,因為主要政黨也有可能向其主張靠攏,以避免選票流失。台灣「第三勢力」的興起就迫使主流政黨需要有所回應。二○一六年的立委選舉,民進黨所提名的不分區參選人名單幾乎是晚近社會運動風潮的縮影,納入了環境運動、婦女運動、人權運動、農村保存運動、身心障礙者運動與社會企業的代表性人物,甚至還包括了兩位前綠黨的重要幹部。即使是較保守的國民黨,也有支持同性婚姻的不分區立委。同樣地,在香港的立法會選舉中,泛民政黨,甚至是保守的建制派,也被迫要對「本土派訴求有所回應」。

將黃國昌與羅冠聰這些新臉孔送進體制內的機構,等於是讓太陽花運動與雨傘運動在政治體制中獲得了立足之地。一個新生的政治世代已經登場。在香港,他們甚至儼然取代了一九八○年代出生、開啟前一波抗爭風潮的的香港人。更年輕的代表人物,如黃之鋒(一九九六年出生)、羅冠聰(一九九三年出生,也是香港史上最年輕的立法會議員,但在二○一七年七月被剝奪議員資格)代表了未來的世代,他們將不可避免地面臨與北京攤牌的時刻,也就是五十年一國兩制在二○四七年到期的那一刻。同樣地,一群二十多歲、三十出頭的台灣人也加入了民進黨、時代力量、社民黨、綠黨等,成為值得關注的政治新血。這一群新世代的政治人物,在街頭抗議中成長,也經歷了選舉的無情考驗,他們未來會如何形塑台灣的政治,是值得慢慢觀察的趨勢。

作者1973年出生於台北市西門町,2000年取得台大社會學博士學位,曾任教於南華大學、中山大學,現為台灣大學社會學系教授。

主要研究領域為台灣的社會運動、勞工與環境議題,著有《支離破碎的團結:戰後台灣煉油廠與糖廠的勞工》、《四海仗義:曾茂興的工運傳奇》、《綠色民主:台灣環境運動的研究》、《社會運動概論》,編有《社會運動的年代:晚近二十年來的台灣行動主義》,合著《八輕遊台灣:國光石化的故事》、《秩序繽紛的年代1990-2010》。

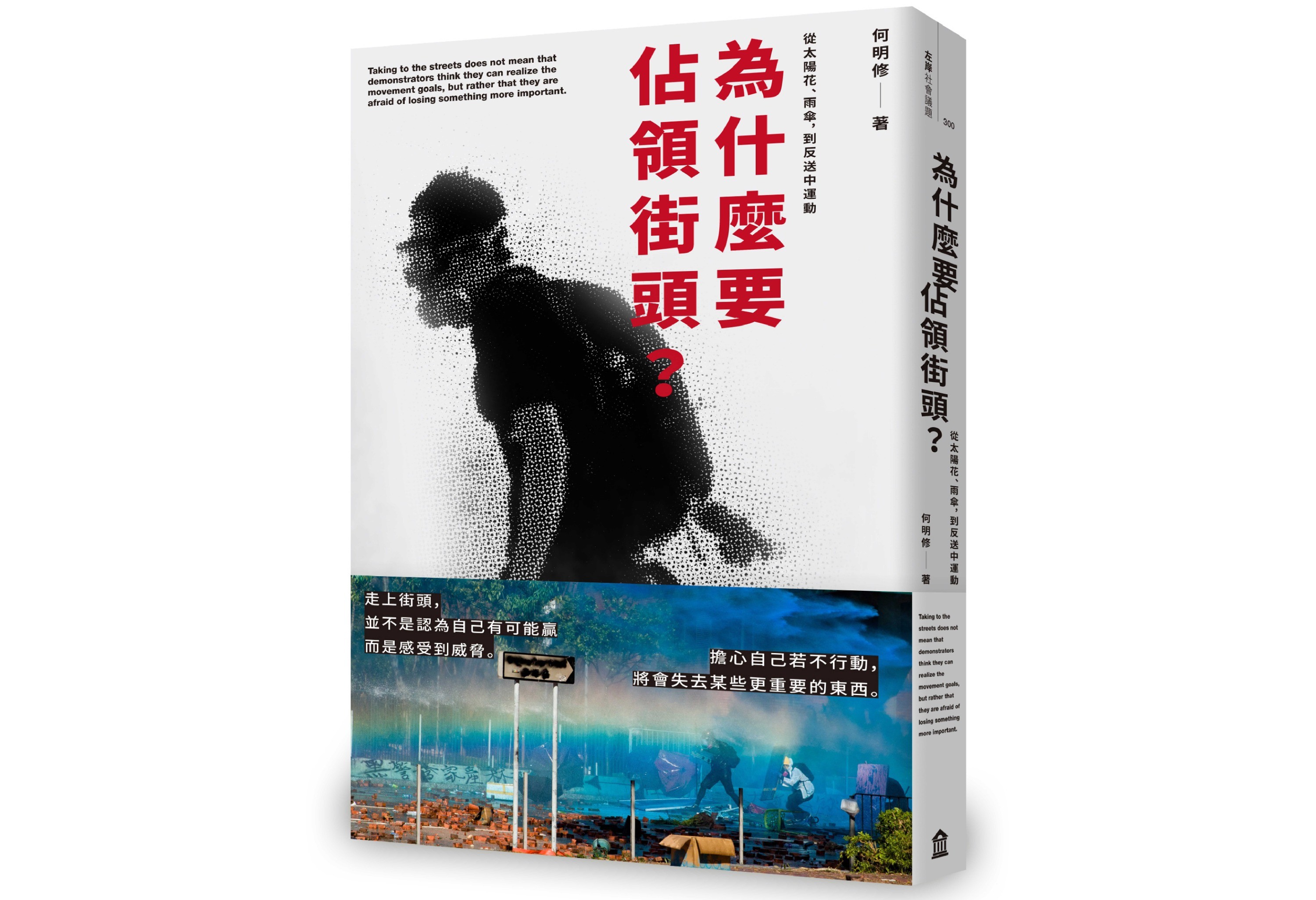

書名:《為什麼要佔領街頭》

作者:何明修

出版社:左岸文化

出版時間:2019年12月