第四章 萊姆金的律法

「只有人類才有律法,……你非制定法律不可!」—拉斐爾.萊姆金

以紐倫堡為開端

歐洲的戰爭在一九四五年五月八日結束,同盟國解放納粹滅絕營後,希特勒的瘋狂程度已昭然若揭。幾乎所有聽起來十分牽強的事蹟都被證實為真。大約有六百萬名猶太人,以及五百萬名波蘭人、羅姆人(Roma)、共產黨人等其他「不良分子」遭到消滅。美國和歐洲領袖發現一個政府如何對待自己的公民,也代表著該政府會如何對待它的鄰居。儘管一般來說主權仍被認為是不可侵犯的,但有些學者已經開始溫和主張,不應將主權的界線上綱到允許屠殺的程度。

拉斐爾.萊姆金從來都不需要大量的鼓勵,但同盟國的說法讓他相信,世界或許已經準備好聆聽不同主張。如果要預防或懲罰種族滅絕,「種族滅絕」就不能只在《韋氏字典》裡佔有一席之地。為這項罪行命名只是禁止這種犯罪的第一步,這將會是一條漫長的道路。當然,法律是德國在消滅猶太人時會被運用(或濫用)的許多工具之一。如同前德國司法部長漢斯.弗蘭克(Hans Frank)以「法律對德國而言,是有用且必要的手段」一席話,總結納粹的核心假設。沒有人比萊姆金更清楚德國為達成他們的滅絕目標而部署的法律細節。但對萊姆金來說,近期發生這些褻瀆法律的狀況,只是更加突顯必須透過人為介入法律,來恢復其完善的必要。國際法需要一套更高普世基準來支撐。萊姆金表示,我們必須「以總體道德理論取代優等民族理論」。

如同諸多國家過去曾為海盜、偽造、販運女性、奴隸、毒品以及日後的恐怖主義定罪,新創立的聯合國將會決定種族滅絕是否被判定非法。在一封給《紐約時報》的信中,萊姆金寫道:

如果全世界會對販賣毒品給個人有所顧慮,但以毒氣殺害數百萬人卻是內政問題,這似乎與我們的文明觀念相悖。綁架女性並強迫她們賣淫是國際犯罪,但讓數百萬名婦女不孕卻是一國內政事務,這似乎也違背我們的生命哲學。

萊姆金無法理解如果海盜行為是國際犯罪,為什麼種族滅絕卻不是。「人類和他們的文化無疑比船隻與貨物更重要,」他在一場劍橋的戰後國際法會議上疾呼:「莎士比亞肯定比棉花更寶貴。」

起初,萊姆金在美國備受禮遇。歷經多年在國際會議上遭受嘲笑或忽視,他突然發現自己在美國首都聲譽卓著,國內的重要刊物也經常向他邀稿。

二戰結束後,三個戰勝國(和法國)在德國紐倫堡成立國際軍事法庭,審判主要的納粹犯罪者。這場審判在國家的盔甲留下重要凹痕。紐倫堡憲章以「違反人道罪」起訴罪犯,這項名義與一戰時期,同盟國用來譴責土耳其殘害亞美尼亞人暴行的概念相同,引發相當爭議。當人們知道紐倫堡法庭斗膽審判歐洲官員對自身國民犯下的罪行時,未來的犯罪者將再也無法確保他們的政府或國界,能保護他們免除審判。

紐倫堡法庭對國家主權的侵犯,讓一些人預期萊姆金可能會在一旁喝采。然而事實上萊姆金卻對法庭提出嚴厲批判。儘管紐倫堡以「違反人道罪」起訴人,但同盟國並未如萊姆金希望的,懲罰不限時間與地域發生的屠殺惡行。法庭將侵略戰爭(「危害和平罪」)和侵犯另一國主權視為主要罪行,並僅僅起訴希特勒跨越國際公認的國界後,犯下的違反人道罪和戰爭罪。納粹被告被審判的只有他們在二戰期間(而非戰爭之前)的暴行。按照這點推斷,如果納粹消滅德國全數的猶太人口,但從未入侵波蘭,他們在紐倫堡法庭上就不會被究責。根據國際法,沒有跨越國際邊界的國家和個人仍能自由執行種族滅絕。因此雖然紐倫堡法庭樹立良好典範,起訴了希特勒及其黨羽,萊姆金認為這對阻止未來可能出現的下一個希特勒幫助不大。

一九四六年五月,萊姆金以類似半官方顧問(或遊說者)身分,拜訪瓦礫遍布的紐倫堡,親自宣傳他的理念。他知道紐倫堡憲章的條款無法更動,但他希望檢察官使用的語彙可以加入「種族滅絕」一詞,並在法庭的舞臺上突顯這一點。就算最終判決無法懲罰種族滅絕,法庭至少能幫忙普及化這個詞。當時萊姆金在耶魯法學院兼職教課,他向院長衛斯理.史特吉斯(Wesley Sturges)表示發展國際法比教學更重要,說服院長予以准假。

戰爭落幕後,萊姆金多數時間都在追查失蹤家人的下落。他在紐倫堡見到他的哥哥伊萊亞斯(Elias Lemkin)、伊萊亞斯的妻子和他們的兩個兒子。他們告訴萊姆金,他們是家族僅存的生還者。其餘至少有四十九人都在華沙猶太區、集中營或納粹的死亡行軍中喪生,包含他的父母、男女長輩和堂表手足。

根據某位律師所說,他記得萊姆金曾在紐倫堡司法宮的走廊上遊蕩,看起來「痛苦萬分」。

如果說過去的萊姆金堅持不懈,父母雙亡則迫使他更加努力。每天他都在司法宮的走廊攔住律師,請他們聆聽他的訴求。有些人對他血淋淋的戰爭故事深感同情,有的人則感到惱火。班傑明.費倫茲(Benjamin Ferencz)是紐倫堡檢察官泰福特.泰勒(Telford Taylor)屬下一名年輕的律師,他們正準備起訴機動殺戮隊,也就是在東歐屠宰猶太人的機動殺人小隊。在他的記憶中,萊姆金是個披頭散髮又迷惘的難民,比起絞死納粹戰爭犯,他更在乎讓種族滅絕列入法庭應受懲罰的犯罪清單中。多數檢察官都試圖迴避他,將他視為嘮叨不休的煩人精,或用意第緒語來說,是個討厭的傢伙(nudnik)。「我們全都忙得不可開交,沒時間思考他這項新提議。」費倫茲回想:「我們只希望他不要干涉,好讓我們能證明這些人犯下大規模謀殺罪。」

萊姆金確實贏得一次偶然的勝利。由於他先前努力遊說,在一九四五年十月紐倫堡起訴書的第三罪狀陳述中,二十四名被告全都被描述「蓄意且系統性進行種族滅絕,即消滅種族和民族群體,迫害特定佔領區的平民人口」。這是國際法律領域首次正式提及種族滅絕。一九四六年六月二十六日,英國檢察官大衛.馬克斯威.費夫(David Maxwell Fyfe)對納粹嫌犯康斯坦丁.馮.諾伊哈特(Constantin von Neurath)說的話讓萊姆金為之振奮:「現在,被告,你知道我們在這場審判起訴書中,指控你和你的同夥犯下種族滅絕等罪狀。」那年夏天萊姆金寫信向費夫致謝,感謝他「如此大力而實質地支持種族滅絕這個概念」。他也力勸費夫將「種族滅絕」一詞納入紐倫堡判決書中。

一九四六年末,疲憊的萊姆金從德國搭機前往英格蘭和法國,參加兩場和平會議。他的提案再次被拒絕,理由是他正試圖「將國際法導向不適宜的領域」。隨後他因為高血壓而進入巴黎一間美國軍醫院。

當一抵達醫院病房,他在廣播上聽到兩則新聞,讓他相信自己必須立即回美國。首先,他聽到紐倫堡審判的公告,事後他將那天稱為在他人生中「最黑暗的日子」。十九名納粹被告被判有罪,罪狀包括危害和平罪、戰爭罪與違反人道罪,其中完全沒提及種族滅絕。不過,萊姆金聽到第二則新聞:新成立的聯合國大會已經開始研擬秋季議程內容。於是萊姆金辦理出院,搭機前往紐約。在飛機上他草擬了一份譴責種族滅絕的聯合國大會決議範例。

填補漏洞:從創造詞彙到制定聲明

萊姆金在紐約的目標,是要制定一條分開消滅族群和跨國界侵略兩者的國際法。雖然在納粹案例中,種族滅絕伴隨跨國入侵的行動,但這並非常態。

萊姆金提到,紐倫堡法庭距離宣判種族滅絕非法的目標,僅僅「推進一至兩成」。這為殺手留下太多可鑽的漏洞。政治家對於阻止戰爭感到有興趣,但不太在意種族滅絕。「種族滅絕不是戰爭!」萊姆金寫道:「種族滅絕比戰爭更危險!」 在歷史上,戰爭當然比種族滅絕讓更多人喪命,也讓倖存者留下永久傷疤。不過,萊姆金主張當某個族群成為種族滅絕的目標,且該族群實際受到肉體或文化上的破壞,那將造成人類永久的損失。儘管有些人歷經種族滅絕倖存下來,他們也將永遠被剝奪身分中非常寶貴的一部分。

一九四六年十月三十一日,萊姆金抵達新設立的聯合國臨時總部。總部位於長島,設置在史佩瑞陀螺儀公司(Sperry Gyroscope)一間荒廢的軍工廠。當時人們還難以想像今日的聯合國總部會變得嚴密牢固,幾乎難以進入。因此彼時若有未經授權的狂熱律師,將任何一間聯合國空辦公室當作暫時的落腳處,如同萊姆金一位匈牙利友人形容「就像寄居蟹一樣」,保全也願意睜一隻眼閉一隻眼。萊姆金於是花費大把時間在通風良好的走廊遊蕩。

那時凱瑟琳.泰爾奇(Kathleen Teltsch)和亞伯拉罕. 邁克爾. 羅森塔爾(Abraham Michael Rosenthal)是《紐約時報》的菜鳥記者。他們兩個都喜歡萊姆金,但也記得當時這位戴著鋼框眼鏡的狂熱教授愈挫愈勇,開始會在走廊上追趕許多通訊記者和外交官,對他們說:「你和我,我們必須攜手改變世界。」人們總是避之唯恐不及。泰爾奇回憶道:

他總是在那裡,宛如陰影或鬼魂般飄盪在走廊,不斷從口袋掏出紙條。他不太受歡迎,因為人人都知道他會消耗許多時間。如果他成功拖住你,你就會受困許久。截稿時間在即的通訊記者常會發狂似地逃離他。但他會追在他們後頭,領帶在空中拍動,隨時準備好說種族滅絕的故事。

羅森塔爾的辦公桌在《紐約時報》辦公室中最靠近門邊,萊姆金一天會探頭進來幾次,提供種族滅絕故事的新視角。羅森塔爾說:「我不記得是怎麼認識他,但我記得自己老是碰到他。」萊姆金會提著他的黑色公事包,人們看到便說:「那個討厭鬼萊姆金囉……他要跟你說種族滅絕的故事。」

多數曾費心留意萊姆金的記者,都納悶他如何維持生計。他的學識足以讓自己保有一種不張揚的尊嚴,但他的衣領和袖口邊緣皆已磨損,黑鞋破舊。記者常看到他在聯合國附設餐廳攔下代表,但從未見過他進食。萊姆金在急忙說服代表支持他時,經常因飢餓而昏厥。他孤軍奮戰又長期失眠,夜晚時常在街上遊蕩。《紐約郵報》(New York Post)一名記者形容他一個月比一個月「更蒼白、消瘦、寒酸」。他似乎下定決心,永遠都不要停下腳步。

無論記者和聯合國代表再怎麼覺得萊姆金煩人,他在紐約努力倡議的時機絕佳。民眾對同盟國解放集中營的景象仍歷歷在目,紐倫堡法庭的訴訟點燃眾人對國際法的興趣,聯合國也抱持極高期許,希望成為維護集體安全的組織。強大的成員國似乎也準備好投入影響力與資源,確保聯合國成功運作。在世界各地,人民都相信聯合國的承諾,甚至在美國也不例外。這個組織帶來充滿可能的時代氛圍。一九四五年當聯合國策畫者在舊金山開會,完成聯合國憲章時,美國作家埃爾文.布魯克斯.懷特(Elwyn Brooks White)言簡意賅道出許多人的希望。「前往舊金山與會的代表,肩負有史以來被人類交付最驚人的工作。」懷特寫道:「我們多數人的生活寄託在這群人從魔術帽裡拉出的兔子,我們後代子孫命運也是如此。」

剛成立不久的聯合國具有極高新聞價值,如果你想完成某事,聯合國就是提出建議的最佳地點,許多倡議人士會向這個新組織宣揚一些政策法案。不過外交官們已經默默認得萊姆金,多虧他在塞給他們的沉重包裹裡,裝了他的筆記、信件和七百一十二頁的《軸心國統治》著作。萊姆金是那位在二戰前就預知種族滅絕必須被禁止的人物。因此,當聯合國代表在新大會上開始辯論是否應通過一項有關種族滅絕的決議時,英國聯合國代表就指出國際聯盟由於無能接納萊姆金的馬德里提案,讓戰前犯下暴行的納粹在紐倫堡法庭免受刑罰。這席話當然令萊姆金眉開眼笑。

長達十年的遊說讓萊姆金學會同時宣導危急關頭的價值與利益。他強調,種族滅絕的代價不只由受害者承擔(在紐約幾乎沒有人能同理這些受害者),旁觀者也會有所損失。摧毀外國民族或族裔的身分認同,將會對世界文化遺產造成重大損害,全人類都會受苦,那些不覺得自己會遭受種族滅絕的人也不例外:

如果被德國毀滅的民族,例如猶太人,無法創造聖經,或孕育愛因斯坦與斯賓諾莎;如果波蘭人沒有機會獻給世人哥白尼、蕭邦和居禮夫人;如果捷克的胡斯(Huss)和德弗札克(Dvo ák)、希臘的柏拉圖和蘇格拉底、俄國的托爾斯泰和蕭士塔高維契(Shostakovich)都不曾存在,我們的文化將會多麼貧瘠。我們只要意識到這一點,就會完全明白此事對全人類的影響。

聯合國大會會期快結束時,萊姆金把目標放在幾位開發中的國家大使,力勸他們提出種族滅絕的決議。他提出「大國可以用武力保衛自己,小國則需要法律保護」的思維被證實極具說服力。萊姆金在說服巴拿馬、古巴和印度代表簽署一份決議草案後,他「像個狂喜之人」,急急忙忙衝到祕書長辦公室,遞交提案文本。萊姆金也獲得聯合國指導委員會(UN Steering Committee)美國代表亞德萊.史蒂文森(Adlai Stevenson)的重要支持。由於希望能讓預期會反對的蘇聯立場更加中立,萊姆金拜訪了捷克斯洛伐克的揚.馬薩里克(Jan asaryk)。在會面前,他匆匆瀏覽過馬薩里克的父親托馬斯.加里格.馬薩里克(Thomas Garrigue Masaryk)的著作,托馬斯的寫作主題大多是關於民族的文化性格。萊姆金告訴揚.馬薩里克,如果他的父親仍在世,必然會為了通過《滅絕種族罪公約》努力進行遊說。萊姆金力勸他說服俄國外交部長安德烈.維辛斯基(Andrei Vishinsky),說到蘇聯無須畏懼法律,就像「盤尼西林也不是西方要傷害蘇聯的陰謀」。揚.馬薩里克拿出他隔天的約會行事曆,匆匆記下:「維辛斯基。種族滅絕。盤尼西林。」他在二十四小時內打電話給萊姆金,通知他已順利說服維辛斯基支持這項議案。

在特別委員會中,種族滅絕的用詞引起爭議。有人提議以「消滅」(extermination)一詞取代「種族滅絕」(genocide)。不過,被萊姆金認為經驗最豐富的代表—沙烏地阿拉伯法官阿布杜.穆尼姆.貝.里亞德(Abdul Monim Bey Riad)提出辯護,認為「消滅」也可適用於昆蟲和動物。他也警告

「消滅」一詞會將這種違法的罪行,限制在該群體全數成員都遭殺害的情況。萊姆金提出的「種族滅絕」是更廣泛且重要的概念,既含括摧毀肉體以外的破壞行為,也能要求列國在一切傷害造成以前做出回應,因此意義更廣泛的「種族滅絕」被保留下來。

一九四六年十二月十一日,距離二戰最後的休戰協議一年,聯合國大會一致通過一項決議,譴責種族滅絕等同於「剝奪整個人類群體的生存權」。這種惡行「震驚人類的良知」,並且「違背道德原則與聯合國的精神和目標」。萊姆金往往對聲明不以為然,但令他欣慰的是這項決議指派一個聯合國委員會,負責起草一份完備的聯合國合約以禁止這項罪行。如果這項議案通過大會授權並由三分之二的聯合國成員國簽署,便將成為國際法。

有篇《紐約時報》的社論表明,這項決議和隨後的立法將會象徵國際法史上的「革命性發展」。社論編輯寫道:「在這項決議正式通過前,消滅整個群體的權利十分盛行,而如今已不復存在。從現在起,沒有任何政府可以殺害自己一大群人民而豁免於懲罰。」萊姆金回到他在曼哈頓的一棟破舊公寓,他拉下窗簾,沉睡了整整兩天。

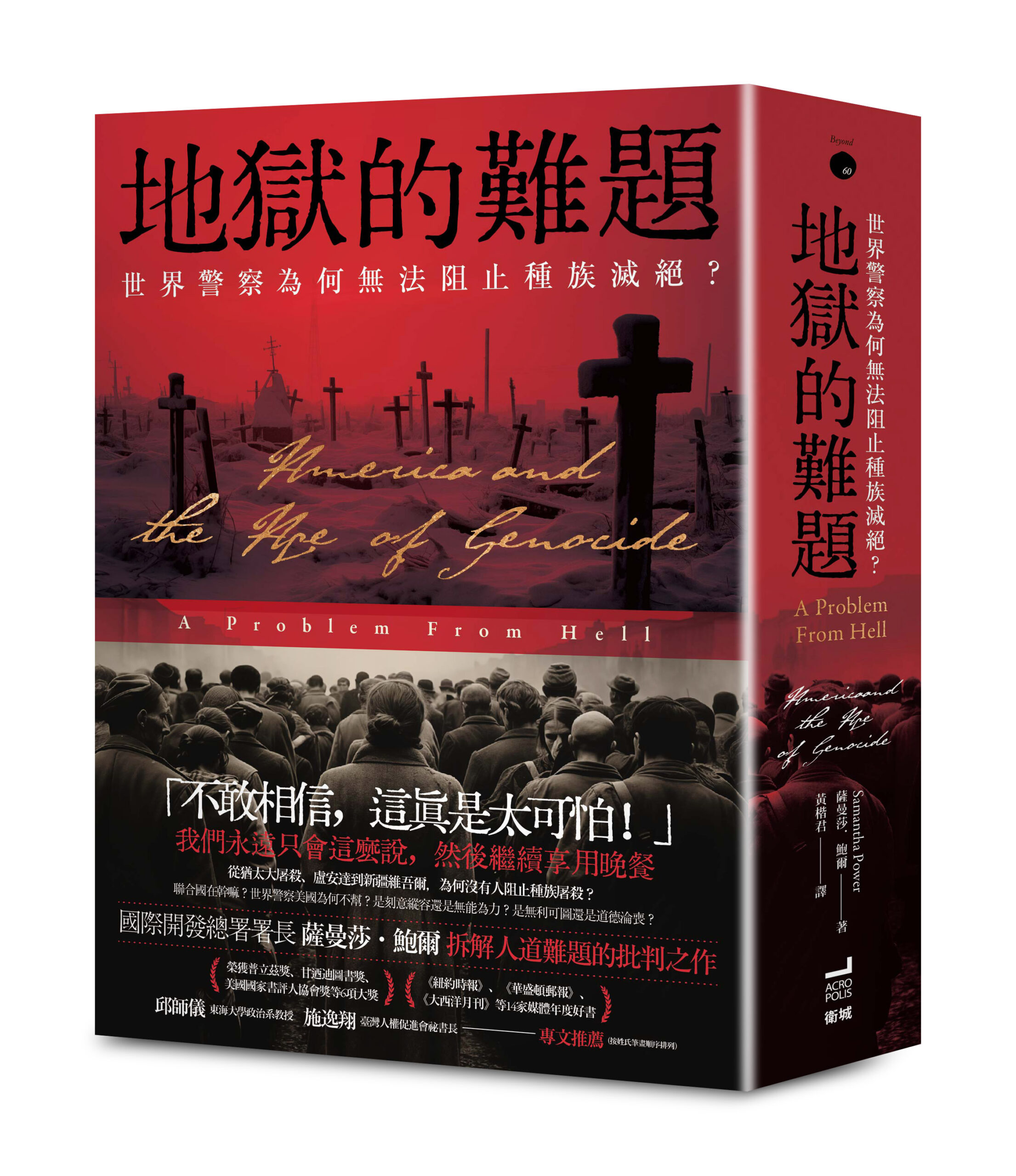

作者為美國知名政治作家、學者、外交官和人權工作者,長期關注國際人權議題。鮑爾從2013年到2017年間,擔任歐巴馬政府人權顧問與美國駐聯合國大使,投入提倡難民保護、女性與LGBTQ群體權利、宗教弱勢群體權利等人權改革,2011年推動國際軍事干預利比亞戰爭。

鮑爾在2002年出版《地獄的難題:世界警察為何無法阻止種族滅絕?》,該書榮獲普立茲非虛構類獎、甘迺迪圖書獎、美國國家書評人協會獎,以及美國非虛構寫作獎盧卡斯獎等大獎。鮑爾本身亦曾獲選為《時代》雜誌與《富比世》雜誌百大影響力人物,並在2015、16年獲頒巴納德傑出獎章與亨利‧季辛吉獎。

鮑爾目前為哈佛大學甘迺迪學院公共政策教授,同時擔任美國國際開發總署署長。她記錄自身投入人權工作歷程的自傳《理想主義者的養成》即將由衛城出版。

書名:《地獄的難題》

作者:薩曼莎.鮑爾(Samantha Power)

出版社:遠足文化

出版時間:2024年2月

- 【書摘】《絕不讓步:龐培歐回憶錄》 - 2024 年 5 月 9 日

- 【書摘】《民族的虛構:建立在想像上的集體認同,如何成為現實的族群矛盾?》 - 2024 年 5 月 3 日

- 【書摘】《拆解反動修辭的大師:赫緒曼思想傳記》 - 2024 年 5 月 2 日