元帥的傳奇

貝當主義的復甦於一九五一年到達顛峰。六月的眾議院選舉,共和獨立聯盟的候選人名單獲得二十八萬八千零八十九票。該聯盟的創始人是賈克.伊索尼與歐黛特.莫侯。伊索尼是貝當的律師,依照他自己的原話,當大部分的法國人努力進行抵抗的時候,只有他,進入了合作的一方;指的是一九四五年。莫侯是加畢耶.貝里以及尚.巴松庇耶的律師,前者死於占領時期,後者則是在解放時遭到處決的附敵民兵成員。該聯盟的名單裡有三個當選人,公開宣稱自己是元帥思想的追隨者:巴黎市的巴伊索尼、奧蘭省的侯傑.德賽弗、紀龍德省的保羅.艾斯泰,後兩位曾是貝當內閣的成員。同樣追隨元帥思想的,是在另一份獨立參選名單中當選的賈克.勒華拉杜里,他曾經擔任拉瓦爾政府的農業部長。

大選結束一個月後,七月二十三日,九十五歲的貝當元帥死於伊厄島。這個事件本來可以造就出某種輝煌的頂點,救世主元帥光榮升天。至少這是忠實徒眾的看法,他們想像整個法國都要向凡爾登勝利者的遺體致上最後的敬意,這一點可以從當時流通的版畫圖片中看出來。事實上,這位前囚犯差一點就要下葬於皮耶-勒維堡的某個角落且沒有任何葬禮儀式。當時的亨利.柯伊內閣,雖然已在七月十日卸任,但確實是趕在任內的最後一刻,拍板決定讓貝當葬在專維勒港的墓園,仍然留在狹小的伊厄島──不利於舉行盛大的儀式。

二十四號晚上開始守靈,由凡爾登戰役的退伍軍人安排進行。死者房間的窗前,分別站著四個穿著旺代省傳統服飾的少女,旺代素有反革命的象徵意義。在一小群約莫幾百個人之中,響起旺代農民洪亮的聲音,他高喊:「法國的所有聖人啊,為我們的老首領祈禱吧!」禱告的最後以這句話作為結尾:「尊貴的元帥,請務必寬恕法國!」次日,島上起了不小的騷動。抵達港口的有魏剛將軍、埃興將軍、費赫內海軍上將,以及許許多多軍界或非軍界的名人,他們形成了混亂的儀仗隊,其中還有穿著清涼的遊客與好奇的漁民。島外的其他地方也能看見一些團體,由過去的追隨者、維琪官員與「經過肅清」的人物所組成,他們互相傳閱一份高度頌揚貝當生平的小冊子,報復性的政治示威一觸即發。

當彌撒開始,並經由擴音器傳送到整個島上的時候,葬禮也找回它莊嚴的一面。靈柩接著被送往墓園,放入墓穴,一名旺代的退伍軍人交給魏剛將軍一個代表十字軍功勳章的縮小模型,由魏剛投入墓穴。此時有人喊了一聲:「法國萬歲!」在場的人也跟著高聲大喊,但另一句「元帥萬歲!」,呼應的程度就沒有那麼熱烈了。

雖然在巴黎舉行了兩場彌撒,在凱旋門也有獻花,但整件事並沒有達到預期的強度。若是因此就認為大家冷眼對待貝當的離世也過於誇張。當時的第一感受,不如說是鬆了一口氣。俞貝.波夫-梅西用他一貫的口吻表達了出來:

老天垂憐,由於此人願意獨自承擔所有的責任,我們才得以了結爭議!然而傷口還未癒合,也許它屬於必須廣泛切除的病灶,以減輕化膿的現象……。在這座墳墓的旁邊,我們參與了時光倒轉的一刻,法國人會老實反省他們無論過去或現在、往往異常沉重的錯誤,以便一起將共有的未來裡嚴峻的狀況看得更清楚?

真是智者之言,而且其中的悲觀也得到了證實。貝當的死完全無法撫平內戰帶來的創傷,反而把它激發了出來:貝當從此走入傳奇,他的傳奇在某些人眼裡是晦暗,某些人則認為神聖不可侵犯,貝當還在繼續分裂法國人民。尤其是他的支持者,趁著他離世的機會,重新開始活動。

一九四八年四月,為了讓貝當獲釋,他的律師團倡議建立了「名譽委員會」,由歷史學家路易.馬德瀾擔任主席,但此舉激起了抵抗運動人士憤怒的抗議,所以該委員會幾乎立刻就遭到封殺。當時,元帥面對這項造成轟動的倡議,明顯持保留的態度:「只要監獄裡還有人是因為服從他的命令才被監禁,那麼要求或考慮讓他獲釋一事,他就不能接受。」等到他去世之後,那些忠心耿耿的追隨者從此能夠自由自在地傳頌對他的崇拜。

一九五一年十一月六日,「捍衛貝當元帥名譽委員會」(ADMP)(按一九○一年結社法案)正式創立。該委員會從未遭到禁止,並且至今還很活躍。

現在讓我們暫停一下編年的展開方式,進入神廟一窺究竟……

神廟的看守人

直到一九六五年,魏剛將軍一直是捍衛元帥名譽委員會的榮譽主席。期間該委員會嘗試把所有忠實的信徒聚集在一起,主要是占領時期的前附敵人士。該組織歷任執行理事長,依次為前巴黎軍區司令埃興將軍,待到一九六○年;貝當的辯護律師之一尚.勒邁,直到一九六八年;自一九六八到一九七三年是亨利.拉卡義將軍,他是夏爾.云齊傑將軍的參謀總長;接下來是海軍上將歐豐,待到一九七六年。然後每隔四年換上一位維琪的前部長,他們依序為尚.波赫塔、喬治.拉米宏以及本書一九八七年完成時的馮思瓦.勒伊德。毫無疑問,這個委員會從創立之初,就是由顯貴之士構成的組織。在一九五一至一九七一年間,理事會成員包括三十六位高級軍官、二十二位前部長、十二位法蘭西學術院院士、好幾位省長,等等。我們不難猜出,從一九五一年一開始就成為會員,並一直待到去世為止的人就是……雷米上校,想要把「親貝當的戴高樂派」團結起來,他算是非常殷勤的擔保人。

該委員會很快就開始大量的宣傳活動。他們瞄準的對象是一九四○年「四千萬名貝當的追隨者」,也可以說是當時還留下來的人。第一次號召民眾入會時,竟然使用不無遺憾的口吻,可見委員會的運作有多麼悖離現實:

如果我們這個委員會可以聚集,所有曾經從一九四○年六月停戰看出解救行動的人,所有在元帥出任法國政權首領時,看出保護性託管的人,那麼捍衛元帥名譽委員會就能實實在在地聚集所有法國人,所有這些人都曾和凡爾登英雄一同站在受到這塊侵犯與占領的土地上。

然而,即使是在五○年代這個有利的環境中,該委員會一直都沒有成為「聯合體」的希望。如果他們的估算可信的話,一九五五年委員會的會員計有七千名(為了充場面,這數目還包括家庭成員在內!);一九六一年還是只有「幾千名」會員;一九七一年突然跳到「幾萬名」會員;一九七六年據說是兩千五百名會員,到了一九八三年,該委員會祕書長毫不猶豫地表示,會員數目接近兩萬名。

數字不能代表什麼。捍衛元帥名譽委員會主要帶來了意識形態的衝擊。雖不重要但很頑強,他們的行動歸結為三個目標。

復審

他們首先為了要求復審貝當的案子而戰。這齣司法連續劇在伊索尼律師的主持下,上演了三十年之久。自一九五○至一九八一年,幾乎所有的司法部長在任職期間,都曾在辦公桌上見過這份躲不掉的文件。光是為了裁定「提起」復審是否符合法律程序,還不是為了真正進行復審,總共就提交了八次申請審查。直到一九七二年以前的五次申請,都宣告予以受理,但復審的實際執行卻一直遭到否決。一九七二年的第六次申請,以及一九七九年的第七次申請,分別由當時的司法部長赫內.普利文與亞倫.佩雷菲特裁定不予受理,理由是高等法院的判決不需要接受復審。一九八一年的侯貝.巴丹戴爾,沒有跟隨兩位前任的腳步,宣布受理第八次申請。伊索尼想要看到這位和他一樣熟悉「司法誤判」的同行,能出面糾正不公,但這個希望很快就破滅了,復審仍然遭到否決。那麼到了一九八五年,關於這樣的議題,是否有可能發揮輿論的作用呢?

翻來覆去又遲疑不定,顯現出不論是帶著哪種政治色彩的政府,都很難估計貝當神話會帶來怎樣的輿論衝擊。捍衛元帥名譽委員會倒是收獲了實質上的好處,申請復審成為某種真正的儀式,而最重要的維護人就是伊索尼律師。

遷葬

該委員會同樣以儀式性的手法,要求將元帥的骨灰遷葬至杜奧蒙公墓。一九五四年五月,許多由一戰退伍軍人組成的協會發起一份請願書,獲得了七萬人簽名。他們提出的藉口仍然是「民族和解」。

如果貝當的追隨者所言可信,那麼法國政府有兩次差點就要屈服在象徵意義的誘惑之下。一九五八年夏天,就在戴高樂將軍重新掌權後不久,他似乎傾向於遷葬,而且由艾德蒙.密什雷負責籌劃:

「從我父親的日記可以看出來,」克勞德.密什雷寫道,「戴高樂將軍為了讓這樁艱難的事務落幕真是傷透了腦筋。他委託退伍軍人部長籌劃貝當元師遷往凡爾登的移葬活動,因為元帥有這個權利。典禮不可以太盛大也不能太陽春。一方面必須向一戰的人物致敬,但也不能忘了老頭子在維琪的姿態。這個行動是可以完成的,就像我父親說的,因為『我不會被說成是貝當的信徒,而且我還好不容易找到了三個一戰老兵和三個進過集中營的人,他們都答應護送元帥的骨灰,這麼一來,所有人都會看見必須看見的「和解」。』」

說來奇怪,最後受到指責的卻是伊索尼,尤其是來自雷米的非難。雷米說他破壞了整個計畫,因為他寫信給戴高樂,擺出一副將軍非這麼做不可的姿態:

國家元首,應當一心惦念尚未達成的榮功,不可拒絕實現充滿公民虔敬心的行動,此一行動將會使法國人民看見完全和諧與和解的象徵,它和不久之前,您在阿爾及利亞向全法國,甚至法國的對手所展現出來的一樣。

然而,這個計畫不大可能取得什麼真正的進展,而且更不可能僅憑律師的一封信,就讓整個計畫作廢。伊索尼律師的回應非常合理,他說:「講得好像戴高樂要從我這兒聽到什麼似的。無論如何,都是他自己在做決定!」伊索尼還提到另外一次可能遷葬的機會,據他說是龐畢度,但似乎戴高樂一派中部分具有歷史歷練的人物,對龐畢度施加猛烈的壓力,所以他退縮了。在這幾個事件中,主要人物都很堅信自己的看法,目前也很難去驗證他們的說法。不過,在這些波折之外還必須指出一個重點,那就是遷葬骨灰這件事,事實上是對記憶的轉移。這就和克勞德.密什雷的說法相反。遷葬就是為了忘記一九四○年的元帥,以便強調一九一六年一戰時的將軍,並利用一戰退伍軍人的記憶,來彰顯某種意識形態,對他們來說,貝當永遠是「我們會打倒他們!」的那個人。

和解

為什麼是意識形態呢?我們來到第三個目標。因為捍衛元帥名譽委員會和貝當主義者,他們的計畫,同時也是意識形態的計畫,力圖重建某人的想法以及「民族革命」的社會準則。從一九五一年到現在,捍衛元帥委員會成為懷舊極右派的溫床,阿爾及利亞戰爭期間,委員會還增強了力度。雖然它一直處在政治角力場的外圍地帶,但是具有小型傳聲筒的作用。就算把自己藏身在「和解宣言」的背後也沒有用,因為它克制不住自己的怨氣,經常露出馬腳。例如一九七七年五月,市政選舉才剛結束,大家紛紛看好左翼聯盟會在下一屆眾議院選舉中勝出,此時歐豐上將立即毫不猶豫地將他的協會帶進了口水戰:

只要在法國大家還能說出自己的想法──可能也持續不了多久了──那麼什麼都阻擋不了我們做出以下宣告(……),必須重新審視把良知引入歧途(事關貝當)的判決,在此,我們所有人,全都忠於他咨文中的信念,儘管受到威脅,但我們想要的是立意良好、完全符合維期政權的格言「工作、家庭、祖國」的規劃,而不是各種形式的唯物主義,不論它出自自由主義或集體主義。目前發生在法國的種種,不過是三十三年前拒絕和解所帶來的惡果。

還有,委員會的許多成員也加入了極右派的組織,例如喬治.胡樹茲,他是法蘭西民兵團副祕書長馮西斯.布得隆的前任隨扈,胡樹茲長期擔任委員會聖德田分會的會長。他也是「國民陣線」的黨員,與尚-瑪麗.勒班頗為親近。最後還有一件事可以表明委員會的政治特性,那就是該組織從本質上分成了兩個派系,它們輪流主導組織的訴求:一派反對戴高樂主義者,由伊索尼領頭,這一派從來沒有原諒過戴高樂,也不諒解肅清以及有關阿爾及利亞的政策;另一派則是親貝當的戴高樂主義者,有一段時間由雷米領頭。將軍對後面這群人始終具有強烈的吸引力,當然,將軍是敵人,但他更是個對手,和他們的榜樣那麼相像。如果沒有一九四四至四五年間戲劇性的處境,貝當大可以讓戴高樂成為他政治的接班人,然後就可以享受六月十八日,戴高樂振臂一呼所帶來的光環,而戴氏本身就享受了無比的好處。正因如此,一九七一年一月戴高樂死後,委員會的刊物出現一篇令人嘆為觀止、歌功頌德的美文,出自理事長拉卡義將軍的筆下:

戴高樂將軍之死,在法國與世界的其他地方,都激發出強烈的情緒。在這個時刻,人人稱頌他傑出的成就,是他,於一九四○年可怕的挫敗之後,在戰鬥中維護我們的國家,使它最後現身於勝利的殿堂,此一成就仰賴各方英勇戰士,他們來自自由法國,來自經由魏剛訓練、先後跟隨過朱安和德.拉特的非洲部隊,來自勒克雷的部隊,以及法國境內沒有制服的全體鬥士。

從某種意義上而言,確實是令人感動的致敬!只不過它並不符合委員會內部所有人的胃口。一直到一九八五年,雷米上校死之前沒多久,兩派之間的鬥爭都非常激烈,而且似乎由強硬的一方占了上風。

不過這些一時的爭吵完全沒有減輕委員會拜神的特性。一九五一年第一次舉行會員大會的時候,埃興將軍就邀請眾會員擔負起「使徒的職務」。此後的每一年,委員會都定期舉辦好幾場紀念活動。四月二十四是貝當的生日,朝聖者會前往貝當出生地高希-拉-圖爾。到了七月二十三,就動身前往法國的「各各他」,也就是伊厄島。五月一日,既慶祝《勞動憲章》這個「具有社會性」的成果,也慶祝聖菲立普日,但這個節日其實是在五月三日。最後,還要在十一月十日慶祝一九一八年的勝利,他們特意將活動提前一天,好讓信徒們參加十一日的官方慶典。有時這種使徒的職務,簡直到了癡迷的地步。在一九五九年三月委員會出版的刊物《元帥》中,可以看到以下的內容:「我們發現,在一九五八年(戴高樂捲土重來的那一年……)的新生兒名字排行榜上,大家最常取的就是腓力。」這些做法雖然引人發笑,但並非找不到前例,尤其是對於天主教的某一小撮人而言。貝當本人在庭審開始的時候(一九四五年七月),不是也聲明過自己代表「某種法國文明與基督信仰傳統」?雷米在一九五○年的時候,還聽從聖母教會的總鐸波薩主教的建議,遠赴羅馬,企圖為元帥的案子爭取庇護十二世的支持。

使徒的道路不是一直都那麼單純。隨著時間的流逝,從冷戰的背景中所產生的希望,逐漸黯淡了下來。如今還有一個令人煩惱的問題:這些八十開外、每一年都在伊厄島的聖殿留連忘返的人,要把手中的棒子交給誰呢?

作者是歷史學家,對二戰作出重要研究而著名,尤其是維琪政府時期與歷史記憶。1986-1987年為哈佛客座教授,1992年為紐約大學客座教授。2011年起為巴黎一大歷史博士班指導教授。後為法國國家科學研究中心研究主任。於1995年獲頒法國文化部騎士勳章。

本書初版於1987年發行,1990年二版出版,1991年英文版由哈佛大學出版社出版。

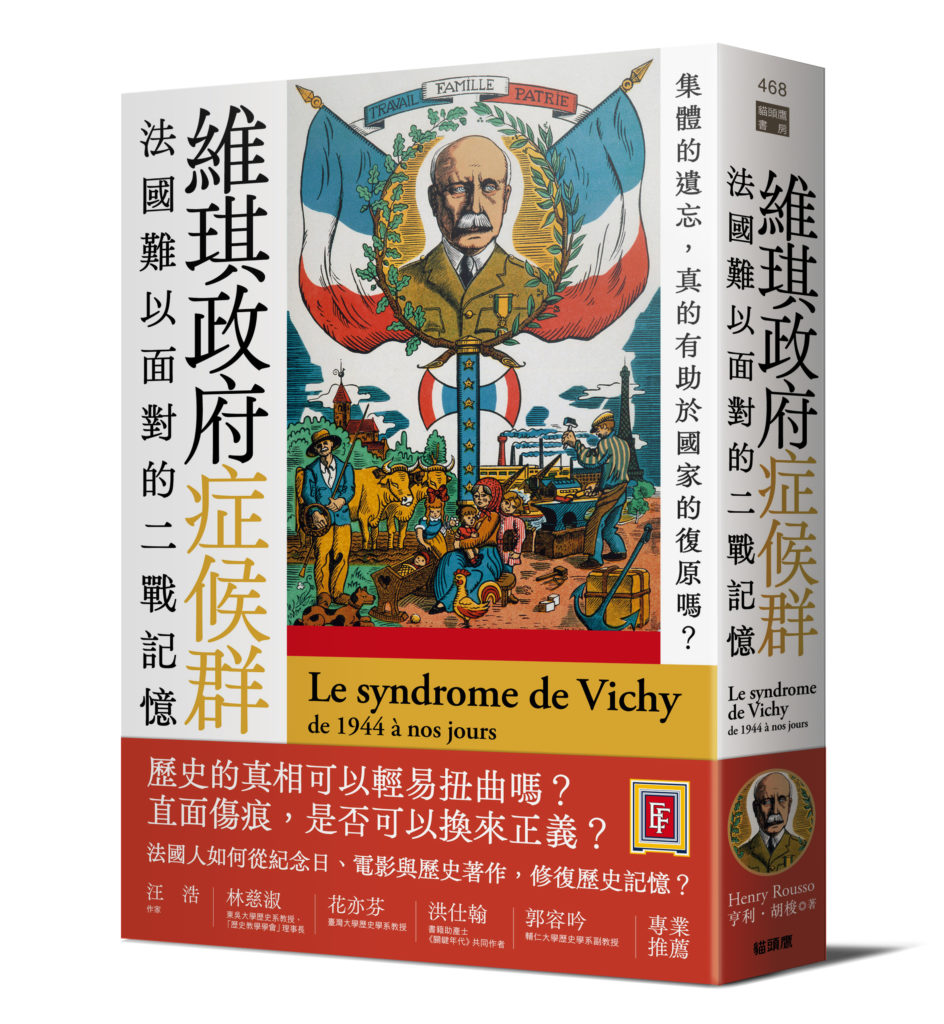

書名:《維琪政府症候群:法國難以面對的二戰記憶》

作者:亨利.胡梭(Henry Rousso)

出版社:貓頭鷹

出版時間:2022年7月

讀冊|博客來|金石堂|誠品

- 【書摘】《城市六千年史:見證人類最巨大的發明如何帶動文明的發展》 - 2023 年 11 月 9 日

- 【書摘】《經濟史的趣味》 - 2023 年 7 月 13 日

- 【書摘】《歐亞火藥庫的誕生──在俄羅斯、土耳其、伊朗之間求生存的20世紀高加索》 - 2023 年 4 月 28 日