壹 「食療」

─—近代一個中西醫匯通名詞的誕生

皮國立

一、前言:疑問與溯源

二○二○年九月,美豬進口臺灣的議題吵得沸沸揚揚,時任衛福部長的陳時中為了捍衛政策,上節目暢談美豬議題。現場來賓謝金河分享小時候愛吃麻油炸臺灣豬睪丸,陳時中隨即稱讚:「難怪你現在腦筋好、體力也好。」結果此語一出,立刻引來不少批評聲浪。臺北市長柯文哲就批評:「他念哪個醫學院的?」也就是暗指該說法根本缺乏科學根據。而陳時中則回應,這是民俗說法,是老一輩傳下來的經驗云云。本文既不討論美豬,也不評論對錯,卻要藉由考察這類爭議中,靠著某種食材進補以達到身體強健或治療某種生理疾病的歷史,或許可使讀者在讀過本篇文章後,對於中西醫的補身概念、食物療效與科技之間的爭議,有多一分了解,方能解讀民俗、經驗和科學之間的複雜關係,擁有更多元的思考,這恐怕不是「非黑即白」的二分法就能夠說明清楚。

藉由攝取特定的藥物與食物,補養身體以祛病延年,在華人的飲食史中已有數千年的歷史。近年來有關飲食史的研究成果,堪稱豐碩;作為一種日常生活史或社會史的中國飲食研究,牽涉主題相當廣泛;西方飲食史,近年更有興盛之勢。然而,書寫飲食與健康、醫療的歷史,有別於傳統菜餚、食材、烹調的歷史或文化書寫,例如陳元朋的研究很具有代表性,除了飲食在社會文化史中的意義外,更重要的是,他很早就關切到食物與疾病關係的梳理,雖然其論文關切的主題多在清代以前,但近代仍存續的食療知識,大部分是自古傳下來的,不論是在內容或書寫形式上,仍具有知識累積的痕跡。現代中醫對飲食治療的歷史相當重視,其整理之資料與文獻,可作為對了解中醫食療歷史之參考。而中醫文獻近十年來整理之各種養生、本草類書籍,也有大量飲食健康的歷史論述,陸續有醫史學者關注這些議題。

本文要訴說的故事,就是華人飲食療法的傳統,在近代受到西方科學知識衝擊後,新的「食療」一詞有什麼改變?我們如何從歷史中找尋現今飲食補養與療病的意義?而當中的中西飲食療法之異同又為何?希望讀者可以在本文中找到一些答案與反思現代性的路徑。

擔任過中央國醫館館長的焦易堂(一八七九-一九五○),曾在中醫辦理的《食物療病月刊》封面提詞,該刊是以食物來「仁術養生」。焦氏追溯周代即有食醫,申言醫(藥)食同源,好像是再自然不過之事,這是一九三○年代中期的事。但我們可能忽略了「食療」意義的近代轉型和混合現代性的可能。因為在此之前,近代談食物療法的大多是西醫,而其意義也不同於傳統食療。揆諸晚清民國報刊資料庫,其實近代中國極少有人用「食療」一詞,最早出現的詞彙其實是「食養療法」,乃西醫汪自新於一九一四年發表之〈學說:肺癆病者之食養法〉。至一九二○年,王頌遠翻譯一篇刊載於《中華醫學雜誌》上的文章〈慢性關節炎之食養療法〉,為當時西方醫學認為關節炎的原因乃腸管不健康、被細菌侵入導致,所以必須特別重視飲食;而此時食療的意義,是減少攝入刺激腸道或助長細菌生長的食物,並非吃特定食物可以「治療」關節炎。所以近代「食療」史,不能只看字面上的意思,還需透過語言和呈現方式來重新檢視它。

傳統中醫論食物與衛生的關係,大多記載於本草與養生書的系統內,民國時出版之《卻病延年長生術》(一九一六)就記載:「《神農本草經》分藥味為上、中、下三品,上品之藥,往往有久服輕身、不飢或久服不老、長生之語。食物有關於人生壽命之長短,吾國人早知之矣。」除顯示中國藥食合一的觀念外,也明確指出飲食與健康關係之依據。近人甚至認為《神農本草經》內的知識「全受食療意識所支配」,對傳統醫學影響甚鉅。這套基本知識在近代以前主要是以食物(藥)之性質(寒、熱、溫、涼、毒)和味道(酸、苦、甘、辛、鹹)來初步分類食物性質,而以治療疾病之功效與禁忌(相沖)為其主要的知識呈現方式。但到了近代,食物內看不見、嚐不到的營養成分開始被一一發現,而這類「營養」知識被認為才是保衛生命的重要元素,逐步影響了人們對飲食與健康關係的理解。這裡說的「衛生」不單指清潔、乾淨之意,而是指食物與身體健康、疾病的鏈結。西方營養學知識須以消化生理學(digestive physiology)為前提,民國時有關飲食衛生之變化,還需將消化生理學之轉變一起考慮。身體的現代性與衛生之關聯,已有不少學者梳理,應可繼續從飲食的角度來考慮。相較於西醫從消化生理學跨入營養學之建構,中醫似不甚重視營養與中藥的關係。但事實是否如此?改變是怎麼發生的?民國中醫如何接納營養觀至傳統的飲食療法內,進而成為新式「食療」的知識資源?也是本文希望解答的謎題。

在資料運用上,簡單梳理明清以降承載傳統中醫藥知識的專書,最重要的仍是以經典的方式呈現,不管是世醫還是儒醫,都需具備一定的專業閱讀能力;另一方面,明、清以來出現的通俗醫書,已使醫學知識較為普及,甚至著名醫者也從歌括入門學醫;但一般民眾手中能掌握的主要還是一些方書與藥書,知識擴散的層面仍較為狹窄。但自晚清以降,隨著新式報刊的出現,醫學中有關食物營養與疾病的知識,開始透過白話,去除了艱澀的理論,以「家用」、「居家」、「常備」等語言形式,透過報刊或西藥品目錄這類的書,直接刊載有效的藥方,出現在民眾的日常生活中。這些知識偏重日常應用,各界也常將這些知識編成小冊子,以供公眾之閱讀,當把「家庭」的概念運用於醫藥或飲食上,即不單指在「家庭」這個場域,而應視為日常、公眾的醫學知識,比較合宜。筆者已發現,針對日常藥品與食品在疾病防治和調養意義上,近代中西醫著力甚深,報刊內有不少知識值得梳理。並且,根據統計,家庭用成藥與營養品的範圍相當廣泛,可說是民國時期各大西藥房藥品分類中的最大宗。故本文將以報刊為主、醫書為輔,來分析中西食療知識在日常生活中的轉化。

二、西方醫學的食餌療法

論近代醫學技術與文化,不能忽略中、西對比。在二十世紀一開始的十年內,中醫的「食療」並沒有被報刊等日常大眾媒體所重視,反倒是西醫有一些「食養」的新知識被引介。一九一四年西醫即有「食養法」一詞,對肺病的調養可能是內容最多且最早的。觀其內涵,實多談營養學和消化理論,但非食物療法,而是呼籲注重營養以對抗疾病,比較偏重調養與護理層面。它們常被放在西方「衛生」概念中來探討,以營養學為主,探討飲食中的滋養物質或不要暴飲暴食等基本飲食衛生知識。同樣的,家庭常識也談食物養生,主要是關心食物中的物質與滋養成分,而非治療學。整體飲食衛生被擴大化,除了乾淨、清潔的意義外,還多了食物性質的新知識─「營養」;並迅速和傳統的養生概念進行結合,以大眾、家庭之名,進行更廣泛的擴散。

陳壽凡於一九一七年出版《不用藥食物療病法》,報紙上打出的廣告是該書理論為「醫學革命之先聲」,敘述消化之理、闡述食物之化學成分與營養素對調養疾病的意義。又如留學德國的黃勝白(一八八九-一九八二),在定義「家醫」時,就指出了其為「自家醫(生)」之意義,即強調個人的衛生觀、食物消化理論與營養素之注意。非常罕見的是,一九一八年具有教會背景的寧波中華衛生公會,在其編輯的《衛生公報》內,刊載的竟然都是中醫理論,例如海蜇、荸薺能夠治療痢疾,而吃生蘿蔔則可以治療該年發生的大瘟疫(流感),因其能解風火、溫燥、濕熱之邪。《衛生公報》還引孫思邈所言:「醫者先曉病源,知其所犯,以食治之,食療不愈,然後命藥。」說明食治不僅適合於老人、小孩,也適合久病厭藥、貧窮、過於嬌養之人。該刊已就衛生觀點說明食物在醫療上的價值,而其竟然是西方背景之刊物。

到了一九二一年,上海《中華醫學雜誌》上又發表一篇〈胃潰瘍之最新食餌療法:華倫廊爾孟氏述〉,這是第一次「食餌療法」為中文專業醫學期刊所採用,當時翻譯是透過飲食控制,來降低對疾病(胃潰瘍)的刺激,並能維持病人的基本營養,以促進痊癒。《同濟醫學月刊》則於一九二六年刊出一篇〈腎臟病之食養療法〉,則用了「食養療法」一詞。比較起來,或許不用為翻譯名詞的細微與精準鑽牛角尖,但西醫最常用的詞其實是「食餌療法」,該詞與後來的中醫「食療」有所銜接,中醫也稱古代具有療效的食物為「食餌」,甚至言那是「固有之寶藏」,但其實那是民國之後才出現的名詞,而且有中、西表述與知識呈現上的差距。「食餌療法」這個名詞,乃由西方營養學和看護法兩種知識組成,還重視烹飪法,包括溫度、食品的狀態、軟硬度、是否好消化、有無化學性刺激等細節知識,故該詞常與調養消化系統的疾病有關。「食餌療法」還會依據病程而提出需要禁食之物,甚至建議罹患胃病者採「減食療法」,例如西醫陳維寶就指出胃出血後不可飲食,或建議不吃早餐,僅喝清水。而更重要的是,當時報刊刊載西方飲食療法的施行場域大多在醫院,因為有看護和診療儀器協助,例如胃出血或不出血,吃的東西就有差異,但必須經X光機或化學檢驗才能知曉,與一些食療主張的家庭、大眾概念有所差異。一般中醫對其理解,也是「資食餌質液,以增榮養而却病邪是也。」由此可見,「食餌療法」是以西方營養學和病理學為核心而開展的調養技術。

依此,「食餌療法」不單著眼於食物,而是食物所含的營養素或元素,例如麥比米飯的營養更佳,對腳氣病、腎臟病和神經病都有好處,論述之基礎是營養成分。或如腎臟病必須限鹽,但哪些食物含有多少鹽分,就需要食物化學和測量、統計;此外,腎臟病只是統稱,例如細分出的蛋白尿、尿毒症、氮血症等等,都需要檢驗,而且大部分還是要靠藥物,所謂「食餌療法」,只是限鹽或採無蛋白飲食,與一般印象中華人的「食療」思維大異其趣。又如辣椒、山葵、胡椒、生薑、洋蔥等菜,腎臟病忌食,原因不在營養素,而在於刺激性會引發血管過敏,此表述也非華人食療的傳統。余云岫(一八七九-一九五四)指出:食療問題的第一點,就是要懂「榮養學」(編者按:即今日的營養學),食物即身體運作的燃料,就是熱量,余氏談腎臟病的食療,是依據腎臟的生理特性、病理狀態來選擇食物的種類。余云岫就抨擊:呼籲同胞先把「腎」搞清楚!他抨擊中國人談的「腎」都是指生殖系統、男子睪丸、女子卵巢之事。諸如房事不健全、房事過度導致的身體疲勞、肺病、神經衰弱、營養不良,貧血等病人,皆「腎虧」之表現,但其實真的「腎」是排瀉小便的機關,跟上述華人舊有的認知都沒有任何關係,這說明西醫病理和生理學對「食療」的重要性,也顯示了中西概念之差異。

「食餌療法」還有補充營養素來達到治療疾病之目的,例如補充肝臟肉、腎臟肉等富含蛋白質、鐵質的食物來治療惡性貧血,西醫也稱「食肝療法」。而當時已有不少人將食物的維他命含量製成圖表刊載於雜誌上,所以按圖索驥找到缺乏某種維他命而導致之疾病,進而補充某些食物,已成為一般的家庭常識。當時藥商常言食物中的維他命會被破壞,故需要服藥;而持食療論者則謂天然的食材最好,以食用富含維他命的食品來治療某種特定的疾病,例如富含維他命A的食品可治夜盲症、維他命B則可治腳氣病,這些就比較具備「食療」之意義。但如前述,「食餌療法」並非完全指食療,還有特定疾病需要依靠飲食調養、補充體力,以盡早恢復健康,而非直接治療疾病。而西醫的「食餌療法」尚有其專業技術之面向,例如湖南湘雅醫院小兒科醫師蘇祖斐等人於《中華醫學雜誌》中發表一篇名為〈兒童之糖尿症完全飲食療法之病例一則〉的論文,可看出西醫的食療是依疾病的特質和食物營養的含量來設計飲食或菜單。例如糖尿病對碳水化合物代謝較差,就可以用脂肪代替,而每一項食材的重量、熱量、體重都已數字化呈現,並且監控病人之「新陳代謝紀錄表」,內有尿液酸鹼、尿糖、蛋白尿之檢測,皆需專業儀器與技術才能成就。此外,西醫以發熱性傳染病為主,引介西方之食餌療法,還涉及鼻餵食、灌腸、皮下注射維持營養等技術,其概念已超過家庭療養的範疇。

食餌療法這個名詞在一九三○年後仍有出現,意義與前述相同,多指增強病人抵抗力所施行的營養方法。食餌滋養品非指成藥,一般生病不能大補,必須從日常生活中攝取食物來滋養才具有效益,這點也為西醫認同。例如熱性病會導致蛋白質的消耗,需補充相關食品。或如傷寒病後之調養,所謂「食餌」可翻譯成病中的適當營養食物,運用薄粥、牛乳、肉汁、雞蛋等流動營養素來補充蛋白質之分解,再給予瓜果等副食,則可防止出血;報刊作者言這是他自己的經驗之談,因為當時多數西醫對食餌療法仍持較為保留的態度。

西醫余鳳賓則在期刊上指出,他經歷過一人罹患肺癆而靠大蒜、小蒜治癒的,余先闡述這兩者的植物學知識,並指美國一八九○年的藥局方和英國醫學會雜誌中,都有以此二物治療肺部疾病的記載,可見已有驗證。但他仍指出,病人不能徒恃單方,僅可作為輔助,而且要找尋科學驗證。並且,大部分的食餌療法仍為正統醫學教育忽視,一九三三年《醫學與藥學》上一篇文章指出:

竊查國內公私立規模較大之醫院,診療上之別種設備,頗力求完善,而獨於病人食餌方面,大概忽諸,即如各處醫校,其對於藥物學。固設有分科教授,而關於食餌療法,則僅於內科學講義中,略示數行,醫學生在校既未得相常教授,畢業終又因業務繁忙,恐亦無餘暇研究,嘗聞有醫師對於所診療之病人,因食餌上之忽視,致其不良之轉歸,而受病家之誹謗。有失具信用者。

可見食餌療法之重要性與當時醫界忽略之情況,作者建議可以用講座或是補習學科的方式,來增加醫學生對於營養學之根基。

晚清以來,所謂「食餌療法」多只是醫者的經驗之談,但二十世紀三○年代後,西醫已認為它是一門科學,明確之法則即營養學和生理學,甚至有藥療之用,例如動物之肝、胃、脾臟對於貧血,蘋果對小兒下痢,都經過臨症實驗而有效果,已跨越既有食餌療法的意義,逐漸偏向中醫的食療思考。另一觀察的視角是維他命的發現,使人們將營養素缺乏與疾病之關係進行連結,並思考特定營養素治病之可能,例如言:「我國民間,對於夜盲症,從來俱用豬肝、燉硃砂或辰砂為之治療,國醫亦有用牛肝或魚肝為治夜盲症者。」其實是因肝臟中含有大量的維他命A,作者呼籲要用科學來研究固有文化。甚至西醫還與中醫的食物觀念對比,指出當時社會上常有中醫「忌口」之說,但一經西醫診治,「則可以隨便飲食」,這種差異乃因西醫常忽視「食餌療法」,沒有明白指導病患,態度敷衍所導致。作者舉很多氣喘、蕁麻疹病患,對某些蛋白質會過敏;癤瘡、癰疽或其他化膿性病患,攝取肉類後也往往加重病情。他認為,理由雖有待研究,但根據醫者「吾儕臨症所經驗」,具有科學研究的價值,應該要採信並引以為戒,這一點對中醫的論述起到很大的影響。

四○年代後,隨著生理學更加進步,例如《家庭治療雜誌》上針對糖尿病的食餌療法,主要探討糖在人體吸收的過程與食物之含糖量、藉以分析對血糖之影響,來調配病中的日常飲食,此為「食餌療法」的進一步發展;作者為日本的西醫學士,但這條食物與疾病關係之認識,仍非華人概念中的「食療」,與中醫直接治病的思維仍有不同。總體而言,西醫對飲食與醫療的態度是由不起眼的叮囑逐漸轉為科學研究之一環,一九三六年,西醫黃勝白指出,飲食療法在德國、義大利都有開展,他還梳理西方食治學的發展,並說:「食治學或稱食療,即俗所謂飲食治療法也。」又言:「與中國古來言食治、食療及服食養生,正復無殊。」這時西醫反過來認為,中醫傳統即有食療之書籍與日常應用;黃氏還梳理古代各種食治典籍,認為西方所謂的食治,只是零散的個人經驗,毫無系統,反觀古代中國已有許多食治典籍、方書,但一般人在談科學醫學時反而忽略這一塊。由此可見,西醫「食餌療法」並不排斥傳統醫學的食物療病論,只是多基於西方營養學、病理學的思考來出發,而這樣的角度,也成了中醫在探索新時代食療知識的出發點。

作者為國立臺灣師範大學歷史研究所博士,現任國立中央大學歷史研究所副教授。研究興趣為中國醫療社會史、疾病史、身體史、中國近代戰爭與科技等領域。著有《近代中醫的身體與思想轉型:唐宗海與中西醫匯通時代》、《臺灣日日新:當中藥碰上西藥》、《「氣」與「細菌」的近代中國醫療史:外感熱病的知識轉型與日常生活》、《國族、國醫與病人:近代中國的醫療和身體》、《中醫抗菌史:近代中西醫的博弈》、《虛弱史:近代華人中西醫學的情慾詮釋與藥品文化(1912-1949)》、《跟史家一起創作:近代史學的閱讀方法與寫作技藝》、《全球大流感在近代中國的真相:一段抗疫歷史與中西醫學的奮鬥》等學術專書,並合編有《衛生史新視野:華人社會的身體、疾病與歷史論述》、《藥品、疾病與社會》、《憶載航空城:大園落地生根的記憶》以及高中歷史教科書等等,另有學術論文、專書篇章等80餘篇。

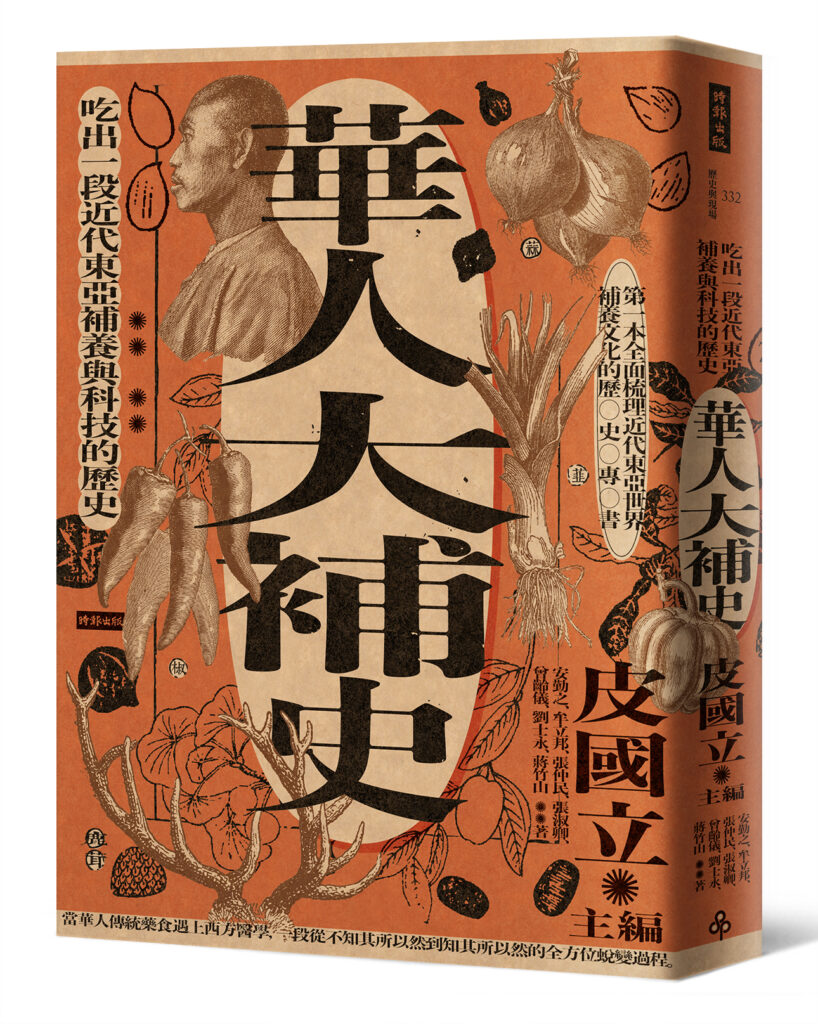

書名:《華人大補史:吃出一段近代東亞補養與科技的歷史》

作者:皮國立主編

出版社:時報

出版時間:2023年2月

讀冊|博客來|金石堂|誠品

- 【書摘】《圖書館生滅史》 - 2023 年 12 月 15 日

- 【書摘】《瘟疫與文明:人類疾病大歷史》 - 2023 年 10 月 26 日

- 【書摘】《中國縱橫:漢學巨擘史景遷的歷史與文化探索》 - 2023 年 9 月 14 日