第六章 宗教改革

宗教改革是圖書館發展史的關鍵時期。馬丁.路德對羅馬教廷發出慷慨激昂的批判,洪流般的印刷品為他助陣。他與教會斷絕關係的大膽行為備受矚目,也改變了書籍交易。一五一七年路德將他的《九十五條論綱》(Ninety-Five Theses)張貼在威登堡的諸聖教堂(All Saints’ Church)大門上,之後十年,很多原本不足以發展印刷業的地方都設了印刷廠。路德之所以成為街談巷議的焦點,很大程度是訊息流通方式的變革導致的直接結果。路德是印刷刊物的先鋒,他用德國方言撰寫大量的簡短小冊子,直接對廣大群眾發聲。他是個多產作家,發表的小冊子快速在神聖羅馬帝國境內散播,很多支持者也急切地拿起筆來呼應他。大眾渴求路德相關議題的刊物,印刷業者摩拳擦掌,要滿足這波看似沒有極限的需求。無法分食這塊新出爐市場大餅的出版商苦不堪言。宗教改革之前,萊比錫是德國最大的印刷中心。一五二一年,薩克森公爵格爾奧格(Duke George of Saxony)禁止萊比錫的印刷廠發行路德著作,許多業者因此面臨倒閉命運。到了十六世紀中葉,小小的威登堡已經躍居德國最重要的印刷中心。

宗教改革逐步改變書籍的本質:價格變便宜,篇幅變短,學術性也降低了。很多平時沒有購書習慣的人受到激勵,開始收集書籍。一旦人們習慣逛書店和閱讀小冊子,就會繼續買更多,不久後也建立起小規模藏書,德文書籍和傳統的拉丁文巨著數量不相上下。路德的小冊子頁數太少,單獨裝訂不敷成本,但如果跟其他二、三十本裝訂在一起,就是相當可觀的書籍。事實上,他的著作很多都是以這種形式流傳到今天。只是,雖然路德發起的運動和後續的發展讓人們體驗到擁有書籍的樂趣,但我們不能忘記,在很多方面,宗教改革是歐洲圖書館的災難。

宗教改革粉碎西方基督教國家的團結。效忠羅馬教廷的國家將路德和他的追隨者貶斥為異端。在此同時,路德漸漸擴大聲討範圍,納入整個天主教會體系,支撐教會的神聖儀典、教會的訓誡和代代相傳的文獻,都受到質疑。對於新教的改革者,這些數量龐大的書籍都是無用之物,而這些書在歐洲長久累積下來的全部藏書之中占有極大比例。另外,新的刊物從德國、瑞士和後來的英格蘭與荷蘭的印刷廠傳播出來,這些都是對天主教世界的詛咒。當歐洲領土被宗教派別分割,很多地方遭受到慘烈的後果。接下來那兩百年,歐洲的圖書館會承受分裂的苦果。

煽起火焰

一五二○年,教宗利奧十世(Leo X)正式發表對馬丁.路德的譴責,並且頒布詔令焚毀他的著作。路德先發制人,燒掉教宗的詔令。他在威登堡將這份詔令投入火堆,同一時間被燒毀的,還有五、六本對手寫的小冊子和教會重要典籍,比如教會法。一場以牙還牙的爭鬥就此展開,歐洲各地無數書籍相繼投入爭議的火焰,甚至有倒楣的作家和印刷業者也跟著他們的書籍一起被烈火焚身。某些時候書籍代替它們缺席的創作者,被行刑官公開焚燒。這種場合經常有圍觀者試圖搶救書籍,整個場面淪為鬧劇。

這場交火沒有為雙方爭得多少光彩,反而形成銷毀不受認同文本的慣例。直到二十世紀,歐洲社會仍然擺脫不了這場惡夢的餘波。被定罪的書籍主要都是新著作,不過,當既定的宗教秩序瓦解,激情如野火般燃燒,就連歐洲圖書館累積的藏書也岌岌可危。

一五二四年德國鄉間百姓起義,為即將登場的苦難揭開序幕。這場所謂的農民戰爭的主因是德國鄉間農民生活艱困,人民深惡痛絕的地主是這場反抗的首要對象。這些地主很多都是神職人員,包括富有的主教座堂修士會,或修道院組織。許多世紀以來這些機構聚積了數千畝耕地,主要來自虔誠信眾的捐贈,希望換取靈魂的永生。教會團體務實看待自己身為地主的職責,對待農民並沒有比他們的貴族鄰居溫和。很多德國農民仍然過著農奴的生活,被迫免費從事勞務,也沒辦法自由選擇在哪裡銷售自己的農產品。很多鄉下農民經由二手傳播或激進神職人員的詮釋獲悉路德的主張,宗教改革的論點讓他們期待新世界的到來。

當農民團體齊聚在一起,最明顯的攻擊目標是分散在德國鄉間、沒有自保能力的修道院。印刷術發明後,這些修道院的圖書館迅速擴充,因為修道院趁著書籍取得容易,大量收藏祈禱用書和學術書籍。因此,當農民砸開修道院大門,他們洗劫的不只是禮拜堂、糧倉和廚房,還包括圖書館和繕寫室。圖書館和繕寫室通常是被失控的怒火波及,禍首則是農民在酒窖搜刮到的戰利品。很多修道院在大火中付諸一炬,光是德國圖林根(Thuringia)就有七十座修道院被毀,書籍在火焰中化為灰燼。

有些修道院同時遭到破壞與掠奪。尋找貴重物品的農民拆下華麗書籍的純銀釦環和裝訂配件,殘餘的書頁則任意棄置。在德國黑森林赫倫阿布(Herrenalb)的熙篤會修道院,太多書籍和手抄本被拆解,走進修道院很難不踩到書籍的殘骸。有個人搶了許多書本賣給小攤販,充當包裝紙。在瑞士的伊蒂根(Ittingen),有個農民將隱修院院長打了一頓,再拿祈禱書點火「煮晚餐的魚」。農民團體之中也有人把書偷走,變成自己的收藏,這些人多半是激進的神職人員。德國弗蘭肯塔爾(Frankenthal)的修道院遺失了他們的一四九三年版《紐倫堡編年史》(Nuremberg Chronicle),後來德國貴族埃爾巴赫的申克.埃弗哈德(Schenk Everhard zu Erbach)在費德斯海姆戰爭(Pfeddersheim)中獲得這本書,將它送回修道院。

農民戰爭結束後,所有被劫掠的修道院都清查並記錄書籍的損失。德國邁欣根(Maihingen)的三千冊藏書全毀,歐豪森(Auhausen)損失一千兩百冊,奧森豪森(Ochsenhausen)損失高達三千弗羅林,萊因哈德布倫(Reinhardsbrunn)也是一樣。在這場古老宿怨引發的戰爭中,書籍是附帶損失,其中很多是耗時數百年的收藏,甚至有第九世紀的藏書。然而,有些暴民進攻修院道卻是別有用心。修道院做為封建領主,對待農民冷酷無情,這種行為跟修士們表面上靜心冥思虔誠禱告的形象嚴重違和。暴民有意利用這次機會摧毀這些宗教機構,而修道院的圖書館通常收藏著各種證明資產與封建領主權益的憑證和契約。農民在魏森堡(Weisenburg)市集廣場燒掉一整車檔案文件,慶祝他們的勝利。萊因哈德布倫的暴民則在修道院的院子燃起篝火,燒毀所有碎紙片。在班貝格(Bamberg),農民攻擊主教宅邸時,「撕毀書籍、登記簿和信件,尤其是財政部門的文件〔以及〕許多法令和紀錄」。這種刻意銷毀檔案文件的行動顯示,許多規模小得多的貴族、修道院長或主教的私人圖書室之所以也遭受攻擊,是因為那裡存放了許多法律文件。光是班貝格就有二十六個貴族家庭通報圖書室受損。

宗教改革衍生的破壞行動之中,農民戰爭是最極端的案例,不過這波怒火歷時甚短。長久來看,影響更深遠的是新教領域內修士團體解散後,圖書館被沒收或清除。德國的親王、公爵和城邦揚棄舊信仰的同時,也占據了修道院和宗教資產。原有的建築物可以變換用途,錢財可以納入城邦金庫,大量的書籍卻是全然不同的問題。一五二四年路德曾經建議,修道院的藏書可以轉移到學校或新教教會的圖書館,只是,所有書籍都必須經過審慎篩選,剔除不該出現在改革後的新機構的書籍。瑞士蘇黎世的宗教改革領袖烏利希.慈運理(Huldrych Zwingli)一絲不苟地執行審查,如果所有地方都這麼做,書本恐怕所剩無幾。改革派神學家海因里希.布林格(Heinrich Bullinger)指出,相關人員清查蘇黎世大教堂附設圖書館,以便「找出好書」,剩餘的書籍都賣給市場攤販、藥劑師或書籍裝訂商。當地的裝訂商買到太多材料,一個世紀之後還有人用著一五二五年從教會圖書館的書本拆解下來的材料。蘇黎世的精緻手抄書也流向金匠,他們能夠回收利用書本上的金箔。

蘇黎世實施宗教改革四年後,巴賽爾追上它的腳步,將修道院大多數書籍送進當地大學圖書館。這只是暫時的解決方案,在接下來那一百年中,大學決策者賣掉許多被判定對新教學術沒有用處的天主教書籍。到了一六○○年左右,那所大學還在出售來自修道院圖書館的羊皮紙手抄本,不過學校當局指示圖書館員隨機裁剪書頁,將剩餘的胡亂拼湊在一起,就算這些書最後回到天主教會手中,也不會有多大用處。對天主教的戰鬥可說是無孔不入。

類似的解散與沒收行動會持續幾年。不是所有國家都立刻接受新教改革,但只要接受了,就會追隨前人的腳步,奪取修道院的資產,包括院內的大量書籍。比較嚴謹的統治者會想方設法把沒收的圖書館改造成全新機構,這方面比較知名的是神聖羅馬帝國的富裕城邦。在歐洲其他地方,修道院資產被挪用之後,裡面的藏書很少對當地百姓發揮真正的功用。

清空書架

在英格蘭,解散修道院的路線與德意志帝國或瑞士各州不同。在此整個生活方式都被抹除,連帶抹除的還有許多世紀以來精心整理的文字紀錄。在此之前英國一直是古典學術的避風港,這樣的結果對國家文化的傳承產生深刻久遠的影響。一開始沒有任何跡象顯示會發生這樣的轉變。國王亨利八世(Henry VIII)以批判路德聞名,天主教國家紛紛表示讚賞,稱他為天主教的守護者。英國燒毀的第一批書籍是路德的作品,如果不是亨利八世決定跟第一任妻子亞拉岡的凱薩琳(Catherine of Aragon)離婚,還會有更多路德的書籍被火舌吞噬。

一五三四年的〈至尊法案〉(Act of Supremacy)宣告亨利八世為英國國教(Church of England)的領袖,賦予他權力解散修道院、隱修院和修女院,沒收他們的財產。八百多個天主教機構陸續被關閉,首當其衝的是規模最小、財力最弱的機構。一五三六年英格蘭北部天主教徒以「求恩巡禮」(Pilgrimage of Grace)為名起事,結果只是讓亨利八世和他的幕僚更加確定修道院是反動的溫床,施展進一步的解散行動。到了一五四○年代中期,這個迅雷不及掩耳、不留餘地的行動已經完成。

修道院的解散造成大量土地轉移,是一○六六年諾曼人征服英國以來規模最大的一次。這是龐雜的任務,由皇室打頭陣巡視各修道院,增收法庭(Court of Augmentations)的行政官員負責登錄。增收法庭是專為處理修道院資產而設立的財政部門。一五三五年第一批皇室專員開始估算並監督修道院動產的銷售。令人震驚的是,皇室最早的委任並沒有提到書籍。這實在很奇怪,因為當時修道院圖書館是整個英國藏書最多的地方。貝里聖埃德蒙茲(Bury St Edmunds)的本篤會修道院藏書大約兩千冊,印刷書和手抄本都不少。坎特伯里隱修院不遑多讓,另有一千八百冊存放在坎特伯里大修道院。不過,對於腳踏實地追求效率的增收法庭,這些書沒有多少價值。當時每一個銀器、每一口鐘和每一片鉛皮屋頂的去處都詳細記載,但財產評估報告提到圖書館時,只是登錄館內木造家具的價值。

皇室專員感興趣的自然是修道院的手抄本特許狀和產權證明,他們需要這些文件來登錄修道院的資產和權利。其餘的文件、手抄書或印刷書的命運不盡相同:很多直接留在原處,有些被送走,也有些被毀損。這些東西的未來取決於修道院的新主人。一五四○年代,很多嗅覺敏銳的貴族向皇室購買修道院的建築物,修道院原有的藏書也落入他們手中。例如威爾斯名人約翰.普萊斯(John Prise)將赫里福德郡(Hereford)的聖古斯拉克隱修院(St Guthlac)改造成他的鄉間宅邸,收藏他從英國西部的修道院搜刮來的書籍。時日一久,這些貴族在修道院精挑細選的好書陶冶下,也培養出收藏手抄本的興趣。收藏家之間的手抄本買賣在這個時期開始萌芽,日後會開花結果,成為鑑賞界的重要流派。然而,稀有手抄書的新主人未必了解這些書本的文化價值。現存三本最古老的英文《聖經》之一的切爾弗里斯《聖經》殘篇,一九八二年在金斯頓.雷西莊園(Kingston Lacy House)被發現,埋在各種財產文件裡。威廉.席德尼爵士(Sir William Sidney)用羅勃布里奇修道院(Robertsbridge Abbey)的祈禱書和禮儀手冊的書頁裝訂他的煉鐵廠的帳本。

修道院的禮儀書很受看重,但只是為了它們封面上的黃金、白銀和次等寶石。去除這些裝飾物之後,書籍的其他部分對新主人沒有多大價值,不是被丟棄,就是成堆出售。一五四九年新教學者兼神職人員約翰.貝爾(John Bale)絕望地寫道:

很多人買下那些迷信園邸(指修道院財產)之後留下圖書館的書籍,有些放在廁所使用,有些用來擦燭台,有些則擦靴子。也有人把書本賣給雜貨店和肥皂商,或運給海外的裝訂商。這些出海的書籍數量不少,有時裝滿一整船,讓其他國家大開眼界。

事後貝爾會回想這段「草率輕忽的時期,圖書館的書籍變成最便利的商品。」貝爾並不反對解散修道院,他只是感到挫折,因為英國的文獻這麼被任意處理掉,分散各地。新教學者為了證明英國國教的獨立性,在修道院的手抄書中尋尋覓覓,想找出有別於羅馬教廷、屬於盎格魯撒克遜族的古老國家教會的根源。貝爾認為:「每個時代的英國都有虔敬的作家,他們察覺到也看穿這個假基督(教宗)褻瀆神明的騙局。」

其他學者關心的則是有助於解析英國的歷史與古文物的文獻。一五三二年古物研究專家約翰.利蘭德(John Leland)受皇室委託走訪修道院圖書館,尋找與英國歷史相關的重要著作。他在某些修道院見到了難以置信的一幕,傳說中已經遺失的手抄書赫然出現在他眼前,等著他檢視。然而,他卻也助長了外界對修道院的負面印象:裡面的修士無所事事、目不識丁,連普通書籍都照顧不好,更別提珍貴文本。利蘭德如此描述牛津的方濟會修道院圖書館:「我的天!我在那裡看到了什麼?除了灰塵、蜘蛛網、蠹魚和蛾,什麼都沒有。簡單一句話,髒亂破敗。我確實找到一些書,不過如果要我買,我連三便士都不願意出。」

利蘭德跟所有古文物專家一樣,很清楚什麼東西有價值,也不會為他看到的那些書多愁善感。於是,當修道院解散行動達到巔峰,他知道哪裡能找到寶藏,哪些圖書館則可以任其煙消雲散。一五三六年他告訴當時的首席大臣湯瑪斯.克倫威爾(Thomas Cromwell),有外國學者進入解散的修道院掠奪或偷竊書籍。他敦促克倫威爾賦予他搶救書籍的優先權。接下來利蘭德帶回了幾百本手抄文件和書籍,其中有些收藏在亨利八世的圖書館,分散在西敏市、漢普頓宮和格林威治的宮殿。另一部分他自己留下,其中不少書原本屬於貝里聖埃德蒙茲修道院。

一五四七年愛德華六世(Edward VI)登基,修道院藏書加速毀損。一五五○年一項「反對迷信書籍」的法案通過,規定「所有提到讚美詩輪唱集、彌撒、聖杯、行進聖歌、禮儀手冊和時禱書……也就是在此之前教會使用」的書籍,都要「徹底廢棄、消滅,永遠禁止在英國國土上使用與保存。」在宗教改革的第一個階段,過去的修道院藏書淪為無用之物。一五五○年的法案通過後,擁有這些書籍變成違法行為。這麼一來,這些書在公開市場就失去價值,只能當成廢紙或羊皮紙販售。

反對迷信書籍法案通過後,留存下來的天主教書籍普遍遭到破壞,受影響的範圍遠遠超出修道院之外。就連已故的亨利八世的藏書也遭殃:一五五一年一組人員奉命篩選皇家藏書,找出彌撒書、讚美詩輪唱集和其他天主教書籍,拆下「那些書的金銀裝飾配件」,再將它們從皇家藏書之中清理出去。教區圖書館也在法案管轄範圍,那些圖書館之中不少收藏著十五世紀的書籍。英格蘭西北部蘭開郡(Lancashire)的卡特梅爾(Cartmel)有個神職人員在備忘錄中用平淡的口吻寫道:「我燒掉所有的書。」這波破壞行動中可能有許多書籍橫遭池魚之殃:不難理解,奉命燒毀書籍的人未必都有能力分辨哪些是具有歷史意義的非宗教手抄本,哪些又是天主教神學書籍。

很多教會圖書館的書籍三番兩次被清理出來燒毀。為了普及宗教改革,一五三○年到四○年代的皇室命令特別要求每一個教區都必須擁有至少一本新教《聖經》和伊拉斯莫斯的《聖經釋義》(Paraphrases)。愛德華六世過世後,一五五三年他信奉天主教的同父異母姊姊瑪麗一世登基,這些書和教區購買的其他新教書籍變成首要目標。這種命運的逆轉是英國機構圖書館的災難,就連牛津和劍橋的學院圖書館都蒙受重大損失。

宗教改革的動盪期間,歐洲各地的大學受到嚴密審查,因為它們有個重要功能:培育神職人員。這麼一來,隨著英國推行宗教改革、瑪麗恢復天主教、繼任的伊莉莎白一世(Elizabeth I)再次改革,牛津和劍橋這兩所古老大學歷史悠久的課程大綱和慣用的教科書都受到嚴格審查。兩所大學遭受三次訪查,分別是在亨利八世、愛德華六世和瑪麗一世在位期間。這些訪查的破壞性不像修道院解散那麼嚴重,卻改造了各學院的藏書模式,其中很多圖書館已經有幾百年歷史。

一五三五年檢討大學課程之後,皇室下令禁用某些中世紀學術書籍,包括神學家鄧斯.斯高特(Duns Scotus,約1266–1308)的著作,那是當時大學主要的教科書。約克郡主教座堂教務長理察.雷登(Richard Layton)開心地向克倫威爾匯報,說「蠢貨〔英文dunce,與鄧斯同音〕」都「徹底清除了」。雷登在一所學院看到「弧形廣場遍地都是蠢貨的書頁,被風吹得四散紛飛。」到了一五四九年,更多書被清理掉。一五五七年瑪麗在位期間也執行一次大規模訪查,為了方便這次檢查,官方指示所有大學提交現有書籍清冊。由於這段時期擁有新教書籍是違法行為,所有學院的清冊上都沒有這類書籍。當時牛津各學院收藏的新教書籍都是在伊莉莎白一世執政後取得的,很可能有人在訪查人員到達之前事先清理那類書籍。

只要比較連番審查前後的藏書量,就能看出各圖書館受損的程度。一五二九年劍橋大學圖書館的藏書量介於五百到六百冊之間,一五五七年最後一次審查之後,這個數目減為一百七十五冊。直到一五七○年代以後,劍橋大學圖書館的書籍數量才開始增加。牛津大學的圖書館遠近馳名,最珍貴的藏書是十五世紀中葉漢弗里公爵捐贈的兩百八十一本手抄書,但這座圖書館遭受更嚴重的破壞。經過幾回合的清理,一四八○年代起就存放在特別興建的圖書館裡的藏書幾乎被清空。一五五六年一月,牛津大學籌組委員會拍賣圖書館的家具。當初漢弗里公爵捐贈的兩百八十一冊書籍之中,如今只有三冊還在圖書館。

由於大學圖書館在十六世紀中期那紛擾的幾十年裡的遭遇,後來的圖書館不敢輕言擴充藏書。下一回皇室政策翻轉時,書本可能又會被沒收或燒毀,又何必花錢採購?一五七六年八月二日牛津的三一學院(Trinity College)宴請伍斯特郡主教(Bishop of Worcester)花費的金錢,比過去四十五年花在書籍上的經費更多。在十九世紀以前,機構圖書館藏書數量的上升主要靠外界捐贈,但這個來源也枯竭了。換句話說,伊莉莎白一世執政幾十年後,很多學院仍然沒有任何新教書籍。很多學院和牛津與劍橋兩所大學的圖書總館藏書量都比一個世紀前大幅減少。要等到十六世紀末有遠見的收藏家波德利爵士到來,牛津圖書館才能從過去的損傷中復元。

安德魯.佩蒂格為里聖安德魯斯大學現代史教授,也是宗教改革時期歐洲史的權威。他發表過許多作品,其中《文藝復興時代的圖書》(The Book in the Renaissance)和《新聞的發明》(The Invention of News)曾經獲獎。他曾經擔任英國皇家歷史學會(Royal Historical Society)副會長,也是通用簡明目錄的創辦人兼主任。亞瑟.德韋杜文為英國國家學術院(British Academy)博士後研究員,也是聖安德魯斯大學通用簡明目錄的副主任。他發表過多本探討報紙、廣告與出版歷史的書。他收藏一批十七、十八世紀的書籍,根據本書的研究結果得知,他的這些書日後大有機會四散流離。

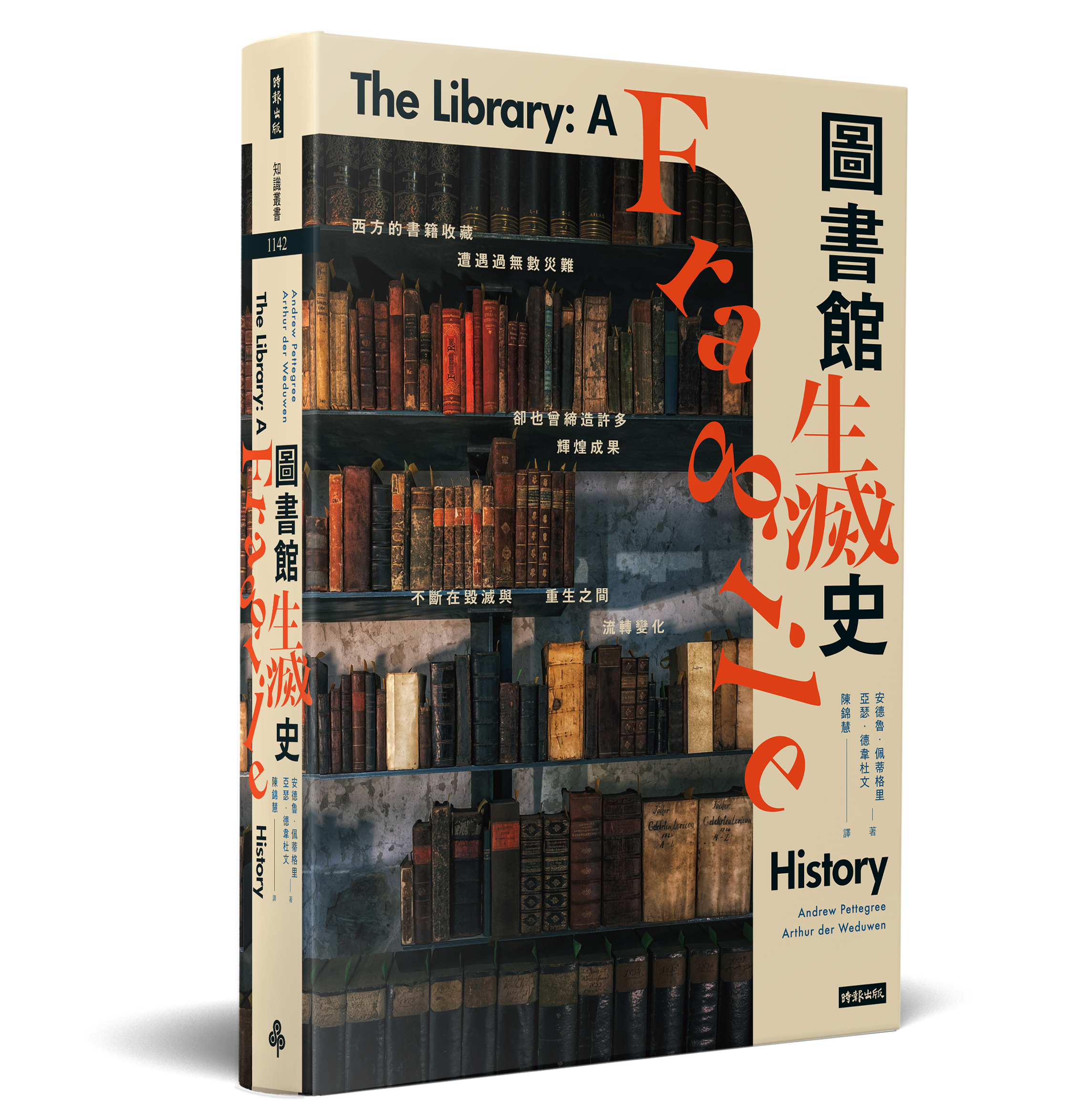

書名:《圖書館生滅史》

作者:安德魯.佩蒂格里(Andrew Pettegree)、亞瑟.德韋杜文(Arthur der Weduwen)

出版社:時報

出版時間:2023年11月

- 【書摘】《圖書館生滅史》 - 2023 年 12 月 15 日

- 【書摘】《瘟疫與文明:人類疾病大歷史》 - 2023 年 10 月 26 日

- 【書摘】《中國縱橫:漢學巨擘史景遷的歷史與文化探索》 - 2023 年 9 月 14 日