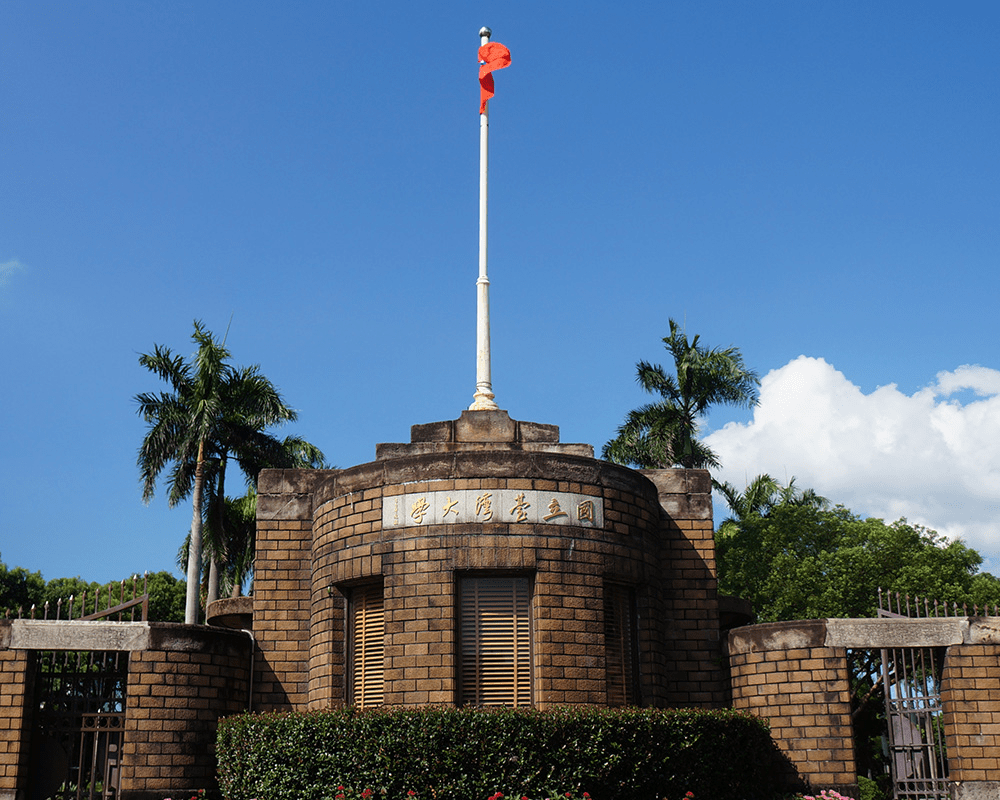

產學合作是跨黨派執政者好幾十年來的主張,政策上無藍綠之分,它既非台大獨有亦非台灣獨有,而是追求知識經濟,提升全球競爭力的各國的普遍問題。圖為臺灣大學正門。圖片來源:台灣大學網站。

這個社會自己愛給自己貼標籤就算,還愛給所有人貼標籤。我們什麼時候一下都變成「拔管、反管」派或「擁管、護管」派了呢(所謂Dreyfus Affair? 見註)好像管才是爭議焦點?

事實上,很多討論都不關管這個人的問題。例如遴選辦法、學術自由、校園自治、利益衝突管理機制、行政機構監督校園事務的權限等;可是一旦開頭講沒幾句,大家都不愛聽,因為用標籤來定論事情就很簡單,這樣可以避免「認知失調、價值釐清」的壓力,繼續鞏固自身的情感與認同架構。

事情發展幾個月了,社會的定見以及政治勢力都集結完成,兩岸政府與政黨都表態了,該現身的都現身,肢體也拉扯過了,這時候要做任何非陣營性質的討論作用也不大。故而同情潘文忠埋怨管中閔自己都不講明白才會讓事情擴大到讓他無法承擔;但也同情管中閔,因為他一開始也許不便說明什麼,但等各界紛紛出手叫陣與助拳後,現在調性既定已經沒他說話的餘地。

還是得回到「產學合作」這層次的問題:產學合作是跨黨派執政者好幾十年來的主張,政策上無藍綠之分,它既非台大獨有亦非台灣獨有,而是追求知識經濟,提升全球競爭力的各國的普遍問題。當代大學被賦予知識與創新經濟的中心角色,國家及企業經營者,選擇加碼投資於經過挑選的特定項目,尋求更大知識創新之利基,全球競爭壓力下人們的選項很少。

產學合作主張假定:策略性的合作投資,不但得以提升「產」的競爭力或生產力,連學校也受惠,有更大競爭與發展的空間。同時,預期還有積極擴大的外溢效果;例如認為國家經濟會好,民生會更幸福(又如,認定大學教授當獨董會讓工商經營管理更良善,市場更良善,教授研究更精進)諸如此類的推論。

當然,假定歸假定,事實上大家也都知道,這個過程恐得設立風險防範機制。大學,不論公私立都受公共信託,享有學術自由但不是營利機構,如何在產學合作的發展同時,既能發展創新,還能讓其成果有更大的公共性,積極維護學生的受教權與生涯發展與選擇,兼顧大學可能承負的歷史意義(例如宗教與人文的,或有人愛講「五四」傳統與「士大夫」使命感之類)。所以,大學不應放任組織所擁有的公共投資效益被私有化而無防範,產學利益不應任由特定廠商長期獨佔,也不應放任教授的智慧與創新,可隨個人利益取捨「下海」而逝,好像把屬於學校的專利「悄悄」拿去國外成立公司又申請專利之類,而我們身為教育者,也不能一面半強迫學生去選修「社會服務、社會參與」的素養課,煞有其事,一面卻同意教授以身作則去財團兼差然後都無價值衝突問題。

所有關於育成技術轉移、教職員兼職營利事業的管理(包含這次涉及台灣幾百位教授的兼任獨董在內),學校收取費用的機制,現在陸續發生的很多爭點,無非環繞於此:大學既要提供知識經濟發展的學術及投資者的雙重誘因,創造彼此能互惠(又增進外部效益)的生態平台,還要能選擇「對」的,可以「正當化」合作的科研題目(投資科研有血本無歸的風險)、避免評估為不符合成本效益的昂貴創新(可能投資很貴的研發但無立即經濟效益)、維護學生的生涯興趣與職業選擇受限(可能被提前導入進入特定產業或廠商,或不鼓勵其他「無用」的人文素養發展)等等問題,這是當今學術組織面臨的產學合作治理問題。

而「利益衝突」的管理,只是「產學合作」中「避險」的一環,它要避免公共利益被忽視、被減損,或者沒被合理發展的「風險」。當衡量當事人可能難以依據專業進行公平、公正的評斷時,一般會要求當事人承諾「不得有」的禁止事項,或要求「迴避」,目的是要維護決策的客觀性與資源分享的公益性,或避免日後可能發生更嚴重的法律問題。

所以,風險認定不等於非法事實的認定,也沒有所謂「無罪推定」的問題。但現代全球化社會,社會關係網絡複雜,有國內的也有跨境的關係,血親也不一定是最大的利益集合,且隨時可能流動改變,所謂「人在江湖、身不由己」,因此管理利益衝突的規範不容易訂得周延,常常被人取笑:「哪可能管得了那麼多?」利益關係會隨時空環境遞變,衝突風險確實難以嚴密管理;且限制越嚴密,就越加大對於個人其他正當權益的傷害風險,對於追求「產學合作創新平台」,甚至以「學術自由」、「自治」之名來看,也有傷害之可能,必須有所權衡。

因此,利益衝突管理規定,通常僅舉縈縈大者(有時很荒謬)或低標,這樣才有可執行性。又因此,這個機制的運作,得寄望於「透明」與「提案」(不等於「檢舉」),故非要求當事人的高度自律、自治不可。不但要求當事人能主動揭露,也依賴其他人能主動提議應予揭露、或應予迴避。但即使主動揭露,即使提案迴避,但最後關於風險的高低、是否存在、要如何處置,仍然依賴組織的審酌與負責判斷。這個判斷,決定為何需要或不需要迴避,風險如何,應該有公開透明的機制,讓這個動態過程得以更為透明,又更加為眾人所公評及提供事後問責的法律依據(例如依大學法教育部得為大學自治的適法性監督)。

好,到目前為止,我們都沒用標籤來思考問題,因此我們或許能避免所謂多重標準之陷阱。雖然台大校長位置動見觀瞻,但政府不能僅針對台大執法或有多重標準。人們固然非議管個人為何不一開始就揭露,或及早說明這問題,但並不能忽略行政部門與遴選委員會的各方代表,代表台大與公共之最大利益,事前沒盡責,有人該予以提醒的沒提醒,有人該自我揭露的沒揭露,而有人可以自動迴避的卻選擇不迴避,事後判斷則是主張遴選無誤而讓自己脫責,可說揭露、迴避與判斷,關關都失靈,事後主導臨時校務會議,藉口大學自治與學術自由的高層次問題而進行防衛,導致衝突不斷升高,這才是真的風暴點。

一旦我們停止標籤,停止攻擊個人,停止「內功比武」、「文言文比劃」的話術,暫時擱置來自各方的所謂政治「黑手」的是非,本案無非就是對利益衝突風險疏忽與管理失靈層次的問題,而且,從各方的反應心態來看,就知道這個大學公共性被忽視、不看重、又不理解的癥結有多深,有多廣。

現在有點像頂樓加蓋,小市民雖然投票時各有所偏,但加蓋行為卻人同此心。不但里長伯家的屋頂有加蓋,甚至拆除大隊隊長自己也被認定有加蓋,等到發現各地都加蓋,而各地加蓋又辯論依慣例加蓋,這時候究竟是要拆還是不拆?要拆又先拆哪一棟才公平?才不引起「更大」的民怨?如何善了?當然難上加難。

但標籤後面的人們,似乎已經慣性地停止思考原來的基本問題:為什麼頂樓原來不能、又不應加蓋?又為什麼那麼多人可以加蓋而沒人有管理責任呢?這恐怕才是校園的真正問題吧?我們可以更靠近一點看它嗎?

註:Dreyfus affair,法國將軍陰謀陷害法軍中一名猶太軍官的不光彩事件。德雷福斯於1894年被判叛國罪。法國政府明知德雷福斯是無罪的,但給一個猶太人定罪可以避免起訴包括情報部門首長(Chief of Intelligence)在內的真正罪犯的尷尬局面。雖然德雷福斯的清白有壓倒一切的證據,但反猶太主義及公眾對軍隊的尊敬仍使身為猶太人的德雷福斯被判有罪。1906年,德雷福斯得以平反並成為榮譽軍團(Legion of Honour)的一名軍官。

作者為中央研究院社會學研究所研究員

- 放下標籤話術,專注問題層次 - 2018 年 5 月 6 日