百年水患的起點

台北為什麼那麼容易淹水?

台北的洪水問題是領台以來的習題。──十川嘉太郎,〈台北的洪水問題〉

今天的台灣人恐怕很難想像,就在百餘年前,台北市是一座幾乎年年淹大水,可以用「泡在水裡的城市」來形容。一九一一年「辛亥大洪災」對台北市的狂暴肆虐,從現在留存下來拍攝一九一一年辛亥文月大水災的眾多照片,可以看到當時總督府的文獻,使用了「台北全滅」的用語,對照台北的慘狀,一點都不誇張。台北淹水問題,對百年前的政府官員而言,由於台北市是「台灣的玄關」之地,台灣的門面,幾乎年年淹大水,真的是一件非常不體面的事。

時至今日,台北大都會區聚居了全台將近三分之一的人口,面積頗為狹仄的台北盆地,竟然能夠擠得下如此龐大的人口數,同時也蛻變成了規模遠在其他城市之上的,台灣的文化、經濟、政治、軍事、金融、教育的中心之地。易言之,今日的台北市、新北市「兩京之地」,非但是不折不扣的台灣首善之都,也是維持國家運作機能的心臟要地。

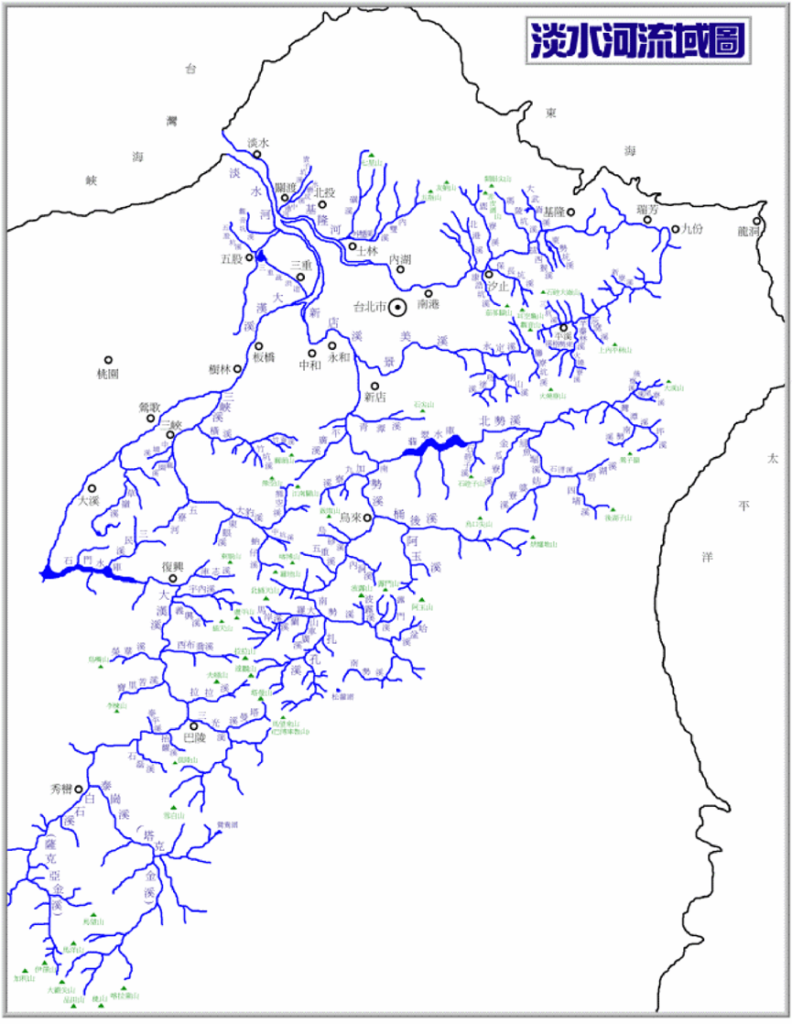

這樣子的台灣中心之地,卻是一座「三川盆地」,三條大河在港子嘴到關渡間匯聚,狹隘的關渡門則是一個兩山夾峙的瓶頸之地,水流排出緩慢。淡水河是台灣第三大河,但是淡水河的支流,也是幹流的大嵙崁溪,水流量就可以名列台灣第五大河了。若再加上同為水資源流量豐沛的新店溪、基隆河,三川匯聚後的淡水河,形成了台灣唯一一條不會乾涸的大河。也因為水流量豐沛的淡水河,與大陸區域的大江大河最為近似,因此在清領時期被稱為「淡水江」,也就是和閩江、長江、珠江出海口類似的,廣闊的大江。

其實,百年來為了解決台北的淹水問題所構思的種種治水策略,在一九一一年就已經提出了共識,也就是說要解決台北幾乎年年淹水的痛苦,必須從九大治水策略開始:水源涵養林、河床浚深、亭仔腳(建築結構和材料)、運河開鑿(二重疏洪道)、輪中堤(台北堤防)、本島災害救助法、洪水預報機制、樟樹造林、砂防工程擴張。「九大治水策」屬於從長遠著手,做出根本性解決的方案。

解決台北淹水問題的好處,在一九三三年也已經提出了六個值得關注的說法,分別是:解決台北淹水、改造台北盆地成為大台北市、解決淡水河淤積建造淡水港成為台北市的吞吐港、將淡水港的腹地建成一個大型工業區、在大嵙崁溪上游造林植林增進國富、植林涵水打造淡水河流域成為魚場。簡單的說,就是可以打造一座體面現代化大都會,以及透過生態的保護厚殖福國利民的永續環境。

另外,八田與一在一九三八年至一九四二年間也陸續提出解決台北淹水的構想,這些構想可以歸為五項:桃園臺地灌溉工程擴張案、大型水庫建造案、淡水河與大嵙崁溪河身疏浚工程案、淡水河三大支流上游砂防工程案、直接引河水入海案。

八田與一構想中解決台北淹水問題的五種方案,在日治時期真正被實踐的只有疏浚和砂防,這是最簡單容易,且經費需求不高的方案。但是,另外三個方案:灌溉擴張、大型水庫與引水入海,在當時雖未能實現,戰後中華民國政府卻也逐年編列預算,將八田與一的規劃構想,逐步的實現。

台北、新北,兩京要地的淹水問題,不只在日治時期是一個難解的「習題」,直到今天為止,政府年年編列龐大預算,仍然在試圖解開這個「習題」的答案,也要將兩京重地,打造成更現代化,更宜人適居的美麗都會區。

台北的洪水災害,為什麼會如此慘重?台北是一個「三川盆地」,淡水河系統的三大支流:大嵙崁溪、新店溪與基隆河,分別在港仔嘴到大龍洞之間匯流,三大支流之中僅僅大嵙崁溪的流量,就可以列為台灣第五大河。大嵙崁溪是淡水河治理的關鍵,也是解開台北市淹水問題的一把鑰匙。

三川盆地的洪水問題

臨時台灣總督府工事部水利技師十川嘉太郎在〈台北的洪水問題〉一文中,即以:「台北的洪水問題是領台以來的習題。」作為全文破題,點出台灣總督府自一八九五年始政之年,即為解決台北洪災而奮戰,此點即為在大嵙崁溪上游建造三大水庫:石門水庫、榮華壩、高台水庫的原初動機,其次方為引大嵙崁溪水灌溉桃園臺地上的看天田。在晚清至日治初期,台北洪患問題之所以如此嚴重,與自晚清時期先民入大姑崁(今桃園市大溪區)山區拓墾,大規模採伐樟腦,大幅地發展茶業,從而造成越來越嚴重的環境災難有關。

台北是一個「三川盆地」,新店溪與大嵙崁溪在港仔嘴(今新北市板橋區江嘴里)匯聚,自此方才被命名為淡水河。河水流往西北,在關渡(干脰門)與基隆河合流,於八里、淡水的八里坌口(滬尾口)流入台灣海峽。基隆河中下游是一段自由曲流,大豪雨時就容易積聚洪峰,釀成災害。

淡水河與基隆河匯聚後的入海之處,地形狹仄,為一瓶頸之地,水利工程未完善之時,年年或洪流倒灌,或海水湧潮,作為首都的台北,為洪澇之患與災後傳染疫疾困擾不已。與之相反,桃園臺地為一「亢旱高地」,自乾隆時期漢人大規模入墾後,旱情不絕;拓墾先民挖掘了近萬口埤塘,就是因為臺地地形高亢,也難以貯蓄水源。

日治時期在台灣水利事業計畫形成的過程裡,石門水庫與桃園埤圳工程,兩個大型水利建設,是兩地面臨不同困境下的策略選項。以此觀察,台北的治水策略之所以提出,其來有自。自一八九五年六月始政起,台灣總督府設治台北城後,在不足三個月時間裡,就已感受到颱風洪災下台北淹水問題的威力。自此,此一問題自始至終即困擾日本人達半世紀之久,雖然採取眾多方案欲予解決,然而自始政至終戰,甚至到今日為止,所謂徹底解決台北的淹水問題,仍然是個難以解開的,困擾不已的習題。

台北的治水策略,是台灣水利事業的源起之一,其所涉及的層面相當廣泛,並非僅止於純粹的治水事業而已。在審視台北治水策略之際,或許回溯至殖民政府的母國,日本的治水思想與治水策略,才能較為清晰地看到總督府的治水作為。

日本的「治水三法」源自於一八九六年制定《河川法》,以及一八九七年《砂防法》、《森林法》。按帝國議會紀錄在提出制定治水法制化議案時,當時已經言明:「三法總稱為治山治水三法。」依此則能觀察:治山與治水在日本傳統的水利思維之中,兩者就是同一件事;因而,治水三法實則亦為「治山三法」或「水利三法」。這一點對於理解日治時期擘畫台灣水利事業的由來,與總其責任的水利技師的思維脈絡,其實是關鍵要素;簡單的說,也必須從當時所面對的複雜困難治水問題,予以理解和考查的原由。

一九一○年七、八月間日本發生極其慘重的水災,是日本決定施行宏觀治水策略的關鍵事件,這個事件對於台灣全島的治水策略也有著深遠的影響。當年十月臨時治水調查會決定制定「河川改良、砂防實施、森林增殖」等三大治水項目的各種計畫。

一九一一年十二月,由於大嵙崁溪河底土砂淤積,河床逐年墊高,既喪失了以往擁有的航行之利,更增加了台北盆地被洪水淹滅的風險,大嵙崁溪的浚渫與治水上的問題,成為不得不設法解決的議題。於是台灣水利事業第一期的桃園大埤圳計畫終於從規劃進入到執行階段,成為解決台北水患問題的選項之一。

木村匡的提議

一九一二年(大正一年)九月曾任民政部文書課課長木村匡,提出對於台北治水策略相關問題的看法與一針見血的意見。他認為治水一事是當務之急,必須構思能夠行之久遠的治水策略,同時應該考量配合台北治水策略的財源。

治水是百年的大事業,並非一朝一夕就可以達成。而治水策略之所以必須成立,應該考量的重心是:造成水患原由是來自於「人」,根本原因就是「濫伐山林」所造成的河身變化與土砂堆積問題。不從根本問題的解決著手,治水策略就無以永續。

木村匡同時也提出「治水五策」與實際執行的「治水三法」,從治水策略上著手,循序漸進解決台北洪患問題。由於曾經長期在民政長官後藤新平身邊任職,顯然他對於總督府的治水策略構想與政策形成過程,相當瞭解,因而所提出的治水策略,呈現條理分明、層次井然。所謂「治水五策」內容為:

第一,指定負責執行的組織。在河川調查會設置專門技師,負責河川實況的調查事務。

第二,制定適宜的治水策略。而治水策略必須分成上策、中策、下策,針對三者研擬相關執行計畫。

第三,所謂的上策,即為國家永久的理想治水策略。

第四,中策是必須因應財政上實際可承受的負擔,以制定可行的方法。具體而言,即為一部分「護岸工事」,一部分「浚渫工事」,一部分「堤防工事」的施行。但是在這裡提到的「一部分」之意,是三種工程,同時也是上策必須執行的部分,因此在執行上策時必須考量到是否有重複的狀況。

第五,即治水上必要的「植林事業」。之所以將植林列為下策,是因為造林並不需要等待上策完成,即可執行。而且所需費用也是最少,最節約的治水方法。同時也可以將共有地編入官有的水源涵養林之列。

為了達成「治水五策」必須設定的,可行的、循序漸進的執行方法,木村匡因而提出實際可行的「治水三法」:

第一,治水策略研究:治水的上策在經費問題的考量下,由學者按照各地不同的條件,研究理想適宜的治水策略,河川調查委員會應就學者費心研究提出的方案,選擇切實可行者採用之。對於四大河川的治理方案,可以採用奬賞募集方式,鼓勵學者提出優質可行的方案。

第二,永續財政投資:在特別會計之中,必須設置「治水費」的預算科目,並將其成為可以永續經營的持續性事業,最急迫的工程與需求經費最少的地方,必須按年度編列預算經費,執行改善工程。總督府也應趁著一九一一年、一九一二年的大洪災,接納台北公會關於「台北市街水害防止」的具體建議。臨時台灣總督府工事部工務課從「台灣事業費」之中撥出三百萬圓的鉅額經費,建造堅固的防水堤防。

第三,獎勵造林,嚴禁濫伐:台灣河川之所以面臨如此艱難困境,最大的原因是在清領時期對於山林的濫伐,完全沒有任何的管制措施,也沒有設置任何的負責管理單位所導致,因而必須對於與河川治理關係緊密的水利地,奬勵植林造林,嚴禁對水源林的濫伐行為,而且這是必須立刻執行,刻不容緩之事。從治水策略形成的發展歷程觀察,也可以看到木村匡的意見,之後被總督府負責治水政策的制定與規劃者,消化吸納的過程。以此而論,木村匡所提出的「治水五策」與「治水三法」,對於百年來台灣的治水計畫,有著相當大的影響力。

台灣總督府九大治水策略

台北的治水策略,其源起可追溯至何時?一般而言,在談論此一議題時,都會從《淡水廳志》的〈附中壢擬開水圳說〉所提及,曾任淡水同知曹謹計畫開鑿大圳引水灌溉中壢一事談起。

但是《淡水廳志》關於曹謹計畫開鑿大圳一事,本身就是問題重重,並不可信。反而是一八九五年九月連續兩個颱風來襲,促使總督府儘速研擬台北城的排水工程計畫,並在同年年底興工,而此一排水工程也在一八九六年七月完工。

因而一八九五年、一八九六年間為因應台北洪災問題而興建的排水工程,可視為是台北治水策略之中,排水工程的源起。之後在一八九七年五月對大嵙崁溪上游施行的疏浚工程,應為治水策略之中,對大嵙崁溪與淡水河施行疏浚工程的起點。

同年七月由於民眾自行鑽井取水的狀況日益普遍,導致地下水源日益枯竭,恐怕也會造成地層下陷問題,因而針對台北市街的鑽井取水問題,頒布〈鑽井濫鑿取締法設定〉,對台北的鑽井取水由政府進行公共上下水道的統合管理。這是對台北的地下水資源施行由政府介入管理的開端。

一八九七年十二月黑江蛟(應為水利工程的管理者,以筆名投書)所寫的〈治水之事〉一文,提出台灣的治水事業必須從「砂防工事、植林造林、河身改修、河川調查、水量測定、河川疏浚」,以及在河川上按照地勢條件,建造大小不等的「貯水池」,同時必須管制森林濫伐、茶園開拓,蕃薯與甘蔗等作物在山坡地的種植。這篇文章的論述,提出完整而明確的治水構想,之後所提出的種種淡水河治水策略,大致上都循著此一基本脈絡而規劃,只是之後的版本,其間內容越來越清晰明確。

木村匡之所以在一九一二年提出一個具有整體構想,以及策略可行的治水策略,是因為在同年九月,台北公會以「淡水河的治水建議」為名,召開緊急臨時會議。

面對一九一一年八月末遭遇史無前例的洪水災難,以及自一九○九年(明治四十二年)至一九一二年九月為止,四年間連續十三個颱風,帶來一次又一次悲慘的風水災,台北城經歷一次又一次被淹沒的慘禍,造成大量人命與財產損失的悲痛教訓。在此之前的一九○五年(明治三十八年)至一九○八年(明治四十一年)間,北部面臨三年沒有颱風洪水的大旱,農作物受旱害影響而歉收。因此對於台北洪澇與旱災連續不斷的問題,已經到了不得不浮出檯面,必須提出解決方案的時刻。就在一九一一年大洪水後,十二月台北廳雖然已經向總督府提出建議書,但是對於治水策略,還不明確。

相對而言,一九一二年由台北公會所提出的淡水河治水策略建議方案,在綜合各方的意見,進而達成結論:「台北的治水策略,是台北市興廢與否的緊急問題。台北廳下沿河岸的二、三部落,本次水災近乎全滅的慘狀,令人觸目驚心,而其受害程度,年年增加;淡水河的河川整治,已經是急務。緊急建議案由台北公會召集,現在相關的協議案已經在立案中;幾天之內,台北公會的臨時總會決議後,將呈送建議書。」

面對民意對連續七、八年間,非旱即澇慘重災害的不滿,總督府也到了不得不對淡水河的治水策略提出解決方案的時刻:「督府以昨今兩年。俱懼水害。下流為壑。刻已飭河川調查會。迅為踏測。以資根治。爾策善後。蓋淡水一河。橫流西側。每一氾濫。則台北十萬市民。均此心寒膽破。而農田農園。亦損害不細。如此次之浩蕩洋溢。家屋之損壞。多以萬計。尤為慘痛之極。非興工修治。以疏洪流恐不足以圖善後。」並以總督的名義對台北市民提出治水計畫的承諾:「近內田督憲。特為巡視河道。蓋為實況視察。治水之計畫。或將至於近期著手也。」

因而大嵙崁溪的治水與淡水河改修第一個方案「八塊厝中壢埤圳工事」,隨著法定動工期限的逼近,逐漸浮上檯面,在原初構想之中,既能解決台北淹水問題,又能將桃園臺地荒蕪之地改造成萬頃良田,「桃園大埤圳計畫」遂成為在台北淹水問題上,被總督府青睞的施行方案,並形成列入台灣水利事業第一期計畫的核心執行項目。

其實一九一一年辛亥大洪災發生之後,在以台北公會為主的民意強大反彈壓力之下,自九月上旬開始,臨時台灣總督府工事部與有識之士已經陸續提出幾個試圖解決台北淹水問題的方策,這些方策內容整理成九個治水策略。

一、「水源涵養林」案:在暴風離開,洪水災害逐漸退去之際,台北廳井村廳長立刻提出「將來的治水策」,認為應該在淡水河的上游種植水源涵養林,並且禁止開發山崖地域。

二、「河床浚深」案:加強實行淡水河流域各大河川的河床疏浚工程。

三、「亭仔腳」案:改造台北市街家屋,規定必須建造規格劃一的亭仔腳,以及寛闊的街道路面,家屋建築必須採用防火耐水材料。

四、「運河」開鑿案:效法大阪城的規劃,在台北市街開鑿運河,令洪水能迅速排除。

五、「輪中堤」案:沿淡水河岸建造連續防水堤防。

六、「本島災害救助法」案:由於遭遇前所未見的洪災,為加強救災機制提出鉅額的台灣罹災基金兩百萬圓,建立遭遇災害時的救助機制。

七、「洪水預報機制」案:學習農商務省的「出水警報機制」的治水設施,設立以電話系統為主的出水警報機制。

八、「樟樹造林」案:自清領時期以來,就被大規模破壞的大嵙崁溪樟樹森林,透過有計畫的植林造林,除了能逐漸恢復溪河的元氣,也能替製腦業者提供源源不絕的材料。

九、「砂防工程擴張」案:由於在進入二十世紀前後,日本和台灣兩個世界上最重要的樟腦產地,發生了規模一次比一次更大的洪災,直到一九一○年、一九一一年的東京和台北都遭遇史上傷亡最慘重的暴洪,至此砂防工程被視為洪災問題的解方,於是自一九一一年之後,開始進行擴張淡水河流域上游的砂防工程。

以上九個治水方案是在辛亥大洪災發生之後,「臨時台灣總督府工事部」與有識之士陸續提出來的,解決台北淹水問題,看起來是可以立刻執行的治水方案,而且部分治水策略在之後也進入施行階段。

其次必須注意的是台北州議會議員石坂莊作《天勝乎!人勝乎!台北洪水的慘禍與治水策》一書中所提出的台北治水策略,其實只是綜合整理在一九一一年辛亥大洪災前後,為解決台北洪患問題,臨時台灣總督府工事部在《日日新報》上,陸續提出的、眾多的台北治水策略構想的其中幾條,直到一九三○年(昭和五年)尚未執行的部分;而八田與一在一九三八年提出的大嵙崁溪治水事業,其內容也是綜整工事部在一九一○年代提出的眾多台北治水策略方案。

作者為臺灣師範大學歷史學系博士,元智大學通識教學部兼任助理教授,中華民國社區教育學會秘書長。學術專精在臺灣水利史、財政史、地名史。

曾獲中華民國教育學術團體聯合年會木鐸獎、教育部資科司現代公民核心能力計畫績優課程獎(得獎課程「歷史與思想」)。

對於世界史地研究,充滿著熱愛。以解開臺灣史地謎團,作為畢生志業。

代表著作《臺灣桃園農田水利會百年誌》,博士論文〈日治時期大嵙崁溪水利事業的形成、發展與頓挫〉。

書名:《一九一一,台北全滅:台灣百年治水事業的起點及你不可不知的重大水利故事》

作者:林煒舒

出版社:大塊文化

出版時間:2024年6月

- 【書摘】《德意志貴族:從中世紀到現代的千年貴族文化史》 - 2024 年 6 月 28 日

- 【書摘】《俄烏戰爭:世界新秩序的建立》 - 2024 年 6 月 27 日

- 【書摘】《星火》 - 2024 年 6 月 21 日