第七章:中國的無聲入侵

中國和俄國的意圖日漸明顯,欲將世界塑造成與其威權模式相符--使他們有權否定他國經濟、外交和國安決策。

──《二〇一八年美國國防戰略報告》

二〇一七年十一月,坎培拉查爾斯史都華大學(Charles Sturt University)公共倫理學教授克萊夫.漢密爾頓(Clive Hamilton)所著的《無聲的入侵》(Silent Invasion)掀起一波國際論戰。這本書嚴徵博引,揭發了中國如何用一系列驚人的手法操縱澳洲政治與社會。《無聲的入侵》原本預計如同作者的其他著作,由獨立出版社愛倫昂溫(Allen and Unwin)出版。但在付梓之際,愛倫昂溫卻因為害怕北京政府或其代理人的報復和法律行動,決定喊停。(根據報導,另有兩家出版社也拒絕了這份書稿。)

漢密爾頓和許多澳洲人一樣,越來越憂心中國對澳影響力日增的跡象。二〇〇八年四月,在奧運聖火傳往北京途中,他在坎培拉國會大廈的草坪上加入一場支持圖博的示威活動,卻發現數萬名「憤怒而凶悍」的中國學生在欺侮一群人數少得多的示威藏人和聲援的澳洲人。這場霸凌讓他心裡發寒,但他仍繼續埋首學術工作和環境議題倡議。

時序接著來到二〇一六年中,涉及澳洲工黨明日之星鄧森(Sam Dastyari)的一則醜聞震驚了澳洲社會。這名年輕的反對黨參議員,不僅收受中國政府關係企業的非公開私人資助與大量選舉捐款,還開始帶頭倡議親北京政策。他無視工黨立場,力勸澳洲尊重中國對幾乎整個南海的主權申張。

這起「發言費」醜聞引人更認真檢視中國對澳影響力擴張中的網羅。網羅的中心是中國的企業利益和富裕的中國移民,而這兩者已成為澳洲兩大政黨最主要的金主。

鄧森否認自己是有意配合北京布局,雖然他被工黨短暫貶為次要的後座議員(back bench),但很快又重返領導階層。然而到了二〇一七年十二月,先是一支外洩影片顯示他言不符實,仍在為中國領土主張做明確的辯護,內容一再擴增,而且是照讀預擬的稿子。接著又有報導揭露,鄧森曾警告資助他的中國商人黃向墨,澳洲情報機關可能正在竊聽他的電話。

這兩件爆料迫使他辭去參議員職務。同月,《澳洲人報》(The Australian)又報導,中國公安部長曾在二〇一七年稍早時暗中威脅工黨:若不不支持北京屬意的引渡條約,就會喪失澳洲華人的支持。

當時,漢密爾頓已經完成了書稿。這本書歷經數月爭議,最後改由哈迪葛蘭(Hardie Grant)出版社在二〇一八年出版。他的研究揭露了大約從二〇〇四年開始,中國共產黨的作戰行動如何以令人警覺的程度滲透澳洲社會、政治和經濟──「從我們的各級學校、大學、職業公會到媒體;從採礦、農業和旅遊等產業到港口和電網等戰略資源;從地方議會、州政府到首府坎培拉的政黨。」

最驚人的是,中國已經成功收編了澳洲的民間和政治要人,包括前幾任首相和外交部長。漢密爾頓寫道:「他們訪中時獲得盛情款待。」鮑伯.霍克(Bob Hawke)於一九九一年辭任總理後的十五年間,不斷促成許多商業合約,也為自己累積了數千萬美元的財產。安德魯.羅布(Andrew Robb)二〇一六年卸任貿易部長後,也和一個中共關係企業集團簽訂合約,該企業為「不特定的服務」每年付給他近七十萬美元。

北京施加影響力的另一關鍵目標,是澳洲超過百萬人的華僑社群。他們受到嚴密的監視,來自中國眼線和情報人員的威脅也日趨頻繁。有些人被警告如果不停止「反中行為」,他們身在中國的親戚將會受到傷害。

中國不只致力消滅批評北京政府的聲音,也為中國政策動員活躍的澳方支持。標準作法是將這些北京行動編排得像是由澳洲在地所發起。這些行動看似發自草根情感,實際上卻只是「鋪了草皮」(astroturfed),背後其實都有中共在澳的「聯合戰線」資助、推動和組織。

二〇一八年六月下旬,澳洲國會通過了一項法案,賦予國家更多權能對試圖暗中影響政治及公民社會的境外勢力行動提起告訴,並且獲讚譽為「七〇年代以來澳洲最重大的反間諜改革」。

另一個法案則倣效美國,要求外國遊說團體登記註冊。第三個法案則是禁止外國對政黨、候選人和遊說團體捐款,不過目前仍躺在國會等待通過。然而,中國現已成為澳洲經濟的重心,澳洲每年有三分之一的出口所得和一百萬名遊客來自中國。愈來愈多商界人士和政治菁英會說「我們已經註定離不開中國」和「我們活在中國的世界裡」。北京的終極目標是損害澳洲的主權,破壞美澳同盟,讓澳洲繞著中國打轉,並且就像漢密爾頓說的,確保澳洲成為「中國經濟成長穩定可靠的補給基地」。但中國的野心不會止步於此。

中國的銳實力路數

中國像俄國一樣,利用民主國家的多元開放來顛覆民主,而北京治內的手段也同時益發苛刻、高壓與針對個人。澳洲的警世寓言已經告訴我們,中國和俄國只接受由他們來影響世界上的民主國家:這兩大獨裁強權要進入美國社會幾乎不受任何限制,而外國的記者、研究人員、學生、大學、基金會、智庫和企業卻只有接受中俄的嚴格掌控,才能走入這兩國的社會。

然而,中國的目標和資源都比俄國更為全面。中國像俄國一樣,致力於削弱西方民主國家之間的盟約、損害美國主導的自由世界秩序,並擴張北京在經濟和地緣政治上的影響力。中國也像俄國一樣,致力於稱霸他們自認應得的勢力範圍。但除此之外,這兩大獨裁國家的差異非常鮮明。

俄國的問題是曾為超級強國的憤怒、不安和怨懟,而中國的問題在於新大國崛起的野心、狂妄和剛愎。俄國想要重新支配莫斯科在蘇聯時代的勢力範圍以及共產衛星國,重奪蘇維埃聯邦一度享有的更廣泛國際影響力。中國則是渴望稱霸全亞洲和太平洋,正積極深耕與海外華裔社群之間的紐帶,以便擺弄新加坡這類國家的政策。但中國也逐漸渴望挑戰美國在世界經濟、政治、信念,乃至於軍事上的領導地位。

北京的目標是創造令人驚艷的成長率,同時拋開西方那套繁瑣的問責制度或自由與人權的大道理,以威權式國家資本主義的「中國模式」打造「全球化2.0」。美式的民主和資本主義正逐漸顯露疲態,而中國領導人認為自家模式能與之正面交鋒。中國的影響力作戰逐漸擴張到亞洲之外,入侵這個中國想領導的二十一世紀世界的每個角落。

中國投射「銳實力」的方式,在許多重要的面向上都不同於俄國。一則是北京的銀彈遠更為充裕。近年來,中國每年的對外援助高達三百八十億美元,不過這些出口信貸或貸款的利息都和市場上的條件相差不遠,甚至根本一樣。如果把這算成是「援助」的話,那中國確實超越了美國,成為最大的雙邊外援(bilateral foreign assistance)提供國。

這種借貸能把弱國推入債務陷阱,讓他們不得不將戰略資產賣給中國。斯里蘭卡就陷入了這樣的困境,該國腐敗的獨裁者積欠北京高達八十億美元的債務。因此在二〇一七年,斯里蘭卡為了免除約十億美元的債務,將深水港漢班托塔(Hambantota)租給中國九十九年,該港口面向印度洋的貿易路線,讓中國得以將經濟和海軍實力「貫入印度的勢力範圍」。

中國這些作為的科技優勢也不容小覷。他們徵召了華為這樣的電信巨擘,前往亞非各國協助資訊基礎建設現代化,開闢出一條「數位絲路」。這些協助包括升級行動電話頻譜和安裝高速光纖線路。但中國監視自家公民的數位技術也可能包藏在這些為國外打造的系統裡,並且流入其他獨裁政權手中。實際上,中國一直都在向其他獨裁者出售網路監控技術,而新的監控手法將隨他們自己的太空通訊網路一同升空,利用超過一百五十顆人造衛星涵蓋全球。

中國也利用財富建立新的國際金融機構,他們是新開發銀行(New Development Bank)和亞洲基礎設施投資銀行(Asian Infrastructure Investment Bank)的最大股東及主力成員。中國向亞投行繳納了五百億美元的資本,且目前已有超過八十個國家加入該行,包括美國和日本以外的各大主要工業國家。中國還準備沿著一帶一路斥資超過一兆美元,打造遍布南、中、西亞,直通歐洲與非洲的經濟與戰略聯盟。為了獲得「中國對各國需求孔急的基礎建設計畫提供補助貸款」,超過七十個國家都已加入一帶一路;資深中國專家裴敏欣(Minxin Pei)指出,迄二〇一七年為止,中國借給這些國家的款項「已高達令人咋舌的兩千九百二十億美元」。其中很多國家可能被大型基礎建設隨附的鉅額貪汙機會誘惑,更何況金主對公開透明毫無興趣。

喬治.華盛頓大學的資深中國專家沈大偉(David Shambaugh)觀察到,「這等規模的投資前所未有;即使在冷戰期間,美蘇雙方也不曾像中國花這麼多錢。」中國對外投入的資金「共有一兆四千一百億美元;相較之下,馬歇爾計畫的花費僅相當於現在的一億〇三百萬美元。」美國從不曾有過這種全球想像或投資──沒有一個西方民主國家有過。一帶一路的鉅額支出在中國國內也引起怨聲載道,但即便只實現了一部分,中國的經濟與政治勢力也會大幅擴張。

中國的外援不成比例地湧向獨裁國家(回報通常是在聯合國表決中得到這些國家應和),影響力作戰針對的卻是世界各地的民主國家。北京的作戰策略比俄國更有耐心、想得更遠,循著媒體合約、投資、合夥契約、慈善與政治捐款和董事會職務等等途徑,更深、更廣地滲透到民主國家的維生器官裡,包括媒體、出版社、娛樂產業、科技公司、大學、智庫、非政府組織,甚至是政府和政黨。

中共的紀律和實力讓中國能夠利用比俄國更廣泛、更全面的組織網絡。共產黨的聯合戰線除了操作情報、進行政治宣傳和間諜活動以外,最重要的是利用民主國家內部的分歧,並與海外華人社群及要人合作。當然,俄國的影響力作戰也充滿這些列寧式戰術。不過中國的攻勢雖較不顯眼,卻已擴張得比俄國更廣,手法也更機巧。中共在操弄僑民的身份和社群連結上,走得也遠比俄國更前面。 中國靠著散居全球的六千萬華人,能夠散播政治宣傳、動員影響力,並將反對中國滲透的示威行動打上「反中、反華、排華」的烙印。

媒體。中國全球影響力作戰的要素之一,是國有媒體機構在世界各地斥資數十億美元、積極拓展地盤。這些媒體包括新華通訊社、《中國日報》(黨營英文報紙)、《環球時報》(附屬共產黨機關報《人民日報》的文摘)、中國環球電視網(中央廣播電台的國際頻道)以及中國國際廣播電台。新華社擁有一百八十間海外辦公室,是世界第四大新聞通訊社,僅次於法國新聞社(Agence France-Presse)、美國聯合通訊社(Associated Press)和路透社(Reuters)。沈大偉警告,這些官方媒體同時播報新聞和共產黨的政治宣傳,「在這場中國所謂與西方的『論述戰』中,形成最主要的武器。」不同於BBC、CNN或德國之聲等西方民主國家的公共或私人媒體,這些國營或黨營媒體以一致的美化視角呈現中國、中國政府及其企圖。二〇一五年有份報告估計,中國對外宣傳的花費在一百億美元之譜,大約是二〇一六年美國公眾外交(public diplomacy)預算的五倍。

《中國日報》等國營媒體也會透過簽訂契約,讓他國的全國或地方媒體刊載中方文章,國際閱聽人因此間接接收了中國產製的內容。這些付費置入的內容會編排得像是當地報紙的社論。即便當下的影響不大,置入內容的收益還是會「創造依賴」,進而「影響整份出版品的內容」。合作契約所帶來的中國資金、合夥關係及交流,都能讓媒體怯於批判中國、放棄民主體制中審視掌權者的「監督新聞」,走向另一種模式。

中澳關係專家費約翰(John Fitzgerald)指出,在二〇一四年,由國家出資的澳洲廣播電台(Australian Broadcasting Corporation, ABC)向中國「做出不尋常的讓步,大量刪減中文節目裡的新聞和時事相關內容」。二〇一六年四月,澳洲總理麥肯.滕博爾(Malcolm Turnbull)訪問中國,ABC在報導人權和南海爭議等敏感議題時,「甚至刪改了自家評論的中文翻譯版」。隔月,幾個澳洲的私人媒體集團也和中國簽署六份合約,答應「在電視網和主要出版品上播報與刊登中共的政治宣傳」。除此之外,中共中央宣傳部還完全掌控了澳洲華人社群的媒體。中國官方會審查澳洲中文媒體的來賓甚或扣應觀眾,確保內容吻合北京觀點。澳洲的BBC中文廣播電台已不復存;如今「幾乎所有從這些電台上聽到的節目都是些地方閒談,佐以中央宣傳部的聲音」,且都是從中國的國營廣播電台直播。澳洲的中文紙本媒體也被類似的審查壟罩,愈來愈多事業主選擇聽從北京指示,以換取在中國的「房地產投資機會、教育和專業服務」。無論大小報社都被施壓停止出版批評中國的刊物,尤其是關於法輪功的刊物。

澳洲最直接遭受中國控制海外中文媒體的策略侵擾,卻遠非唯一受害的國家。在美國,中國也藉著併購或收編既有電台,以及成立新電台,「幾乎消滅了美國華人社群過去閱聽的大量中文媒體」。

大學。中國靠著合作契約和交流計畫,尤其是大約五百二十五間孔子學院的全球網絡,在世界各地的大學院校發揮與日俱增的影響力。孔子學院由中國教育部的漢語推廣辦公室成立和管理,是共產黨對外宣傳的一部分,這些學院除了推廣中文和中國文化,也常同時宣揚中國政府的路線。

每間孔子學院除了帶來金錢補助,也都附設一個提供教師和教材的中國合作機構。在名聲斐然的美國學校裡,和孔子學院建立關係,涉及的可能只是少許資金和禮貌性來往。但在亟需北京金援的地方,孔子學院能發揮的功能就大得多,甚至可以禁止敏感的講員和話題進入校園,比如一九八九年的天安門大屠殺、圖博問題和人權議題。美國大學教授協會在二〇一四年警告:「大多數的孔子學院成立契約都包括保密條款,並要求對中國的政治目標與作為做出難以接受的讓步。北美的大學允許孔子學院為推行中國的國家方針招募及控制學術人員、選擇課程和限制討論。」澳洲、歐洲和拉丁美洲也出現類似疑慮。裴敏欣指出,由於不願在學術自由和透明度上妥協,共有「分別位於四個國家的七所學校」關閉了校內的孔子學院。美國也有愈來愈多大學院校在這麼做。

中國也極力拒絕「學者、記者,和任何中國官方認為發表過政治冒犯著作或言論的人」入境,以防堵批判性質的報導和分析。二〇一四年七月,印地安納大學的歷史學者艾略特.史珮林(Elliot Sperling)方降落北京,就因為被認為曾口頭聲援維吾爾族人權異議領袖伊利哈木.土赫提(Ilham Tohti),而遭到驅逐出境。傑出的美國漢學家黎安友(Andrew Nathan)和林培瑞(Perry Link)也被禁止前往中國,理由是他們在二〇〇一年編輯並出版了有關一九八九年示威抗議的祕密檔案:《天安門文件》(The Tiananmen Papers)。獨立的外國記者和新聞機構,比如《紐約時報》和彭博社,不是上了黑名單,就是在中國重重受阻、寸步難行。

隨著中國逐漸強大,中國的智庫也擔起為黨喉舌的任務,令他國學者感受到必須順應的壓力。如同沈大偉所言:「中國的審查機制和宣傳設施一樣正走向全球,顯然也帶來衝擊。這個擾人的趨勢讓研究中國的他國學者擔心起自己是否能繼續造訪中國,而漸漸開始自我審查。」

在北京傳遞影響力的管道裡,中國學生學者聯合會是最麻煩的一個。光在美國就有大約三十五萬名中國學生,而該組織靠著美國的一百五十處,以及法、德、英國大約兩百處的校內分會,將全世界的中國留學生連成一片網絡。學聯分會看似一般的社交俱樂部,但他們引發爭議的原因,在於普遍缺乏透明性、與中國大使館或領事館有財務往來、宣揚中國政府的立場,且頻繁出手壓制批評北京的聲音。該會也被指控監視校園活動、向中國當局通報有關圖博或人權等議題的行動、將「不愛國」的中國學生甚而學術研究回報政府。

一些在美國大學就讀的中國學生也因直言不諱而備受騷擾。二〇一七年五月,中國學生楊舒平在馬里蘭大學發表畢業演講後,就因為稱讚美國乾淨的空氣和開放的政治,並稱「民主和自由是值得奮鬥爭取的新鮮空氣」,而在中國的社群媒體上遭受公審。學聯和背後支持與授意的中國大使館及領事局,因為審查或控制中國留學生的言行,包括指揮學生抗議「反中」行動,而被批評侵害言論自由。二〇一六年,加州大學聖地牙哥分校選擇邀請達賴喇嘛擔任畢業典禮的致詞嘉賓,當地學聯分會就以「強硬手段」威脅校方,並且承認與洛杉磯中國領事館合作。

作者為史丹佛大學胡佛研究所(Hoover Institution)資深研究員、「民主、發展與法治中心」(Center on Democracy, Development and the Rule of Law)主任,領導其下「阿拉伯改革與民主」(Arab Reform and Democracy)及「全球數位政策育成中心」(Global Digital Policy Incubator)兩個專案。亦為「美國國家民主基金會」(National Endowment for Democracy)高級顧問,並共同創辦極有影響力的學術期刊《民主季刊》(Journal of Democracy)。

戴雅門是全球知名的民主理論大師,從事各國的民主發展、民主轉型、與民主鞏固的研究以長達四十多年,學術成就斐然。但他不只是一般象牙塔中的學者,也積極參與各種推廣民主的實務工作。2004年,他曾出任巴格達的「聯盟駐伊拉克臨時管理當局」(Coalition Provisional Authority)的資深顧問。2011年,他主持的「民主、發展與法治中心」藉由矽谷提供的新網路資訊科技,協助埃及的抗議群眾成功推翻獨裁者穆巴拉克,在當年發揮了新網路科技推動民主的正面力量。

著有《尋找民主》(In Search of Democracy)、《浪費的勝利:美國為何未能為伊拉克帶來民主?》(Squandered Victory: The American Occupation and the Bungled Effort to Bring Democracy to Iraq)、《民主的發展與鞏固》(Developing Democracy: Toward Consolidation)。在台灣已經出版的有《改變人心的民主精神:每個公民都該知道的民主故事與智慧》(天下文化,2009)。

![endif]–

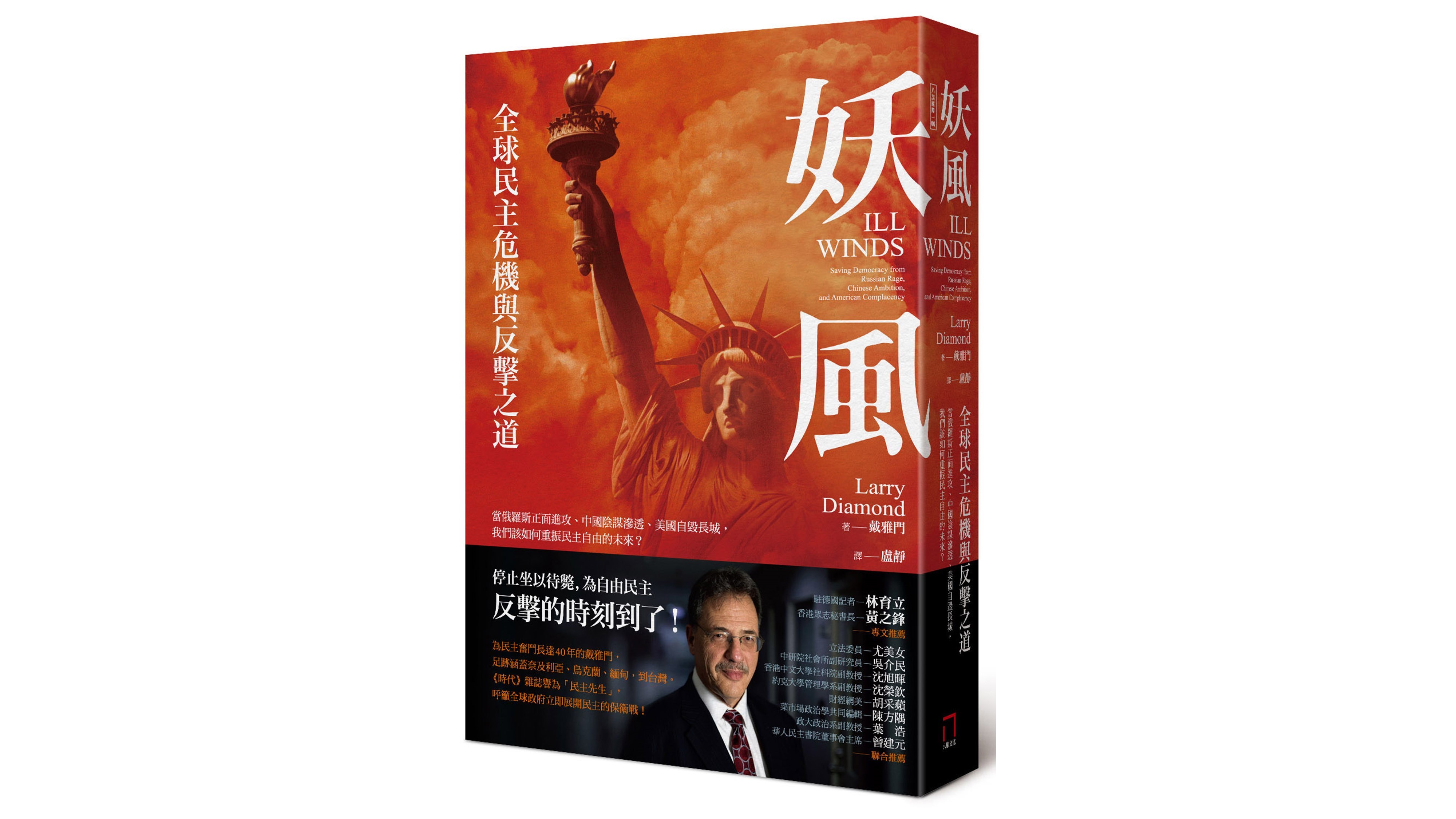

書名:《妖風:全球民主危機與反擊之道》

作者:戴雅門(Larry Diamond)

出版社:八旗

出版時間:2019年11月

- 【書摘】《為何信任科學:科學的歷史、哲學與社會學觀點》 - 2024 年 4 月 26 日

- 【書摘】《鐵幕降臨:赤色浪潮下的東歐》 - 2024 年 4 月 25 日

- 【書摘】《美利堅國度:十一個相互對立的地區文化史》 - 2024 年 4 月 19 日