4 戰爭機器

尼采寫過,「一件事若要留在記憶中,必須被燒灼進去:只有從不停止疼痛的事情才會留存在記憶裡。」戰爭已燒灼進許多人的記憶,那時我們還太年幼,連疤痕在哪裡都不確切知道。那些出生太早,記不清楚、甚至什麼也不記得的人,視網膜上可能仍留有戰爭的殘影,這是澤巴爾德讓人難忘的稱之為「二手記憶」(secondhand memory)的後果。這位自我放逐到英國的德國作家,終其一生都在嘗試記憶一場他還沒爬出搖籃就結束的戰爭。二手記憶也是難民包袱的一部分。有時候,這些記憶是私密的遺產,由第一手見證戰爭的親友留給我們;有時候,這些記憶是好萊塢的幻想,其原型是《現代啟示錄》,在這則現代格林童話裡,燃燒彈點亮了黑暗的森林。許多美國人,還有世界其他地方的人,以為自己看過《現代啟示錄》這樣的電影,就對越南戰爭有所了解。只因為花了一張電影票的錢,他們便也能像麥可.赫爾一樣說:「越南,我們都去過的。」

我想,即使對那些僅有最微弱二手記憶之人,這話也成立。以曾經在銀幕上和照片裡看過它燃燒的意義而言,他們到過越南,畢竟這場戰爭是「史上受到最多記載、紀錄、報導、拍攝、錄音——很有可能也是受到最多敘述的一場戰爭」。學生告訴我,他們聽說過這場戰爭,儘管不太明白發生了什麼事、美國人又是如何到了那裡。這些學生不是戰後世代,而是戰爭世代,他們生於一九八○和一九九○年代,正在經歷伊拉克與阿富汗的戰爭。對每二十年就打一場戰爭的美國社會而言,戰前、戰時與戰後的區別是模糊的。戰爭不是獨立事件,而是一個連續體,強度起起伏伏,偶爾驟然升高。戰爭一直是我們生活的一部分,像白噪音的單調嗡鳴,融入冷氣機、電腦與車水馬龍的聲音。像我學生一樣的人,已經習於在唱片封面上看到燃燒的僧人,或在搖滾明星牆上看到這場戰爭的代表性照片。MTV實境節目《名人豪宅秀》(MTV Cribs)的攝影機停留在放大到覆蓋一整面牆的相片上,搖滾明星在一旁描述照片裡的景象。「這是《生活》(Life)雜誌一張有名的影像,」他說,「顯然是個男的被射中頭部。我把照片放在這裡,提醒自己人類的苦難。我想,我每天走出房間看到這個,都會對自己現在的生活有種感恩的感覺。」他生活的地方是好萊塢山(Hollywood Hills)的華宅,可以俯瞰整個洛杉磯。在鬧區一間時髦飯店的屋頂酒吧,我看著類似的洛杉磯風景,注意到《現代啟示錄》正投影到鄰近一座建築的牆面上。電影無聲的放映,渾身泥巴的馬丁.辛(Martin Sheen)從沼澤裡浮出,準備去砍死馬龍.白蘭度(Marlon Brando)。屋頂上沒人多看一眼。

即使對許多人而言,戰火不再燃燒,其殘影依舊難以遺忘。這類帶著火光的殘影還有另一個名稱,瑪莉塔.史特肯引用佛洛伊德,稱之為「屏蔽記憶」(screen memories)。這些記憶一方面將其他記憶屏蔽在外,同時也是一面屏幕,上面投射了我們私密與集體的過去,是我們自己的家庭電影。雖然屏蔽記憶不必然是視覺影像,但我們對越南最鮮明的屏蔽記憶幾乎都是如此:黃幼公(Nick Ut)一九七二年的照片中被燃燒彈攻擊,赤裸在道路上奔跑的潘氏金福;一九六三年,佛教僧人釋廣德(Thich Quang Duc)為了抗議總統吳廷琰(Ngo Dinh Diem)對佛教徒的迫害,在西貢路口引火自焚的一幕,被相機和攝影機同時捕捉;而搖滾明星牆上那張照片,是一九六八年新春攻勢期間,阮玉鑾(Nguyen Ngoc Loan)上校持槍處決越共嫌疑犯阮文斂(Nguyen Van Lem),這個行為被艾迪.亞當斯(Eddie Adams)的相機和一組電視攝影人員拍下。

這些影像不僅是越南人苦難的證據,也見證了將這些影像送到我們眼前的整個機器強大的力量。這個機器從攝影師延伸至他的設備,到付錢買他時間和底片的新聞社,到將底片空運出戰區的機器,到將這些影像註冊版權、發送、歸檔並永遠流通的本國新聞辦公室,而在照片裡的是被電影導演哈倫.法洛基(Harun Farocki)稱為「無法熄滅之火」(inextinguishable fire)所燒傷而留下疤痕的越南人。他們的苦難被永遠定格,他們痛苦的影像掩蓋或消除了這場戰爭其他受害者的記憶。這些影像、屏蔽記憶和二手記憶,不僅確認了銘印在底片上、放映到銀幕上或無可抹滅地刻在我們雙眼玻璃體上的事情——也見證了記憶工業的力量。這些畫面在世界各地都可看到,這是因為西方媒體擁有的機器可以帶著用不完的底片的記者用直升機載運進出戰場,幾乎是立即將這些負片沖洗出來,並且在事件發生的當天或次日在全球刊印。相對的,北越攝影師以叢林為家,將少數的底片膠卷囤積起來,要將負片穿過艱險路途送到河內,則必須靠著經常死於轟炸的信差。這些情況限制了北越人的眼睛能看到的畫面,也限制了哪種越南人能被世界所認得。

✢

認得一個人的臉孔,甚或是一個民族集體的面貌,是重要的,尤其若我們談的是遭到戰爭機器毀滅的面容。但同樣重要的是了解「認識」如何產生,了解記憶工業如何創造記憶。「記憶工業」(industry of memory)有別於「記憶產業」(memory industry),正如「戰爭機器」(war machine)不等於「軍事工業」(arms industry)。

在最壞的情況下,提起記憶產業可能令人聯想到家庭手工業,是一種地方性的經濟,目的在製造容易購買而諷刺地容易遺忘的東西:鑰匙圈、咖啡杯、T恤、觀賞動物或人類的旅遊行程,或者如在越南可以看到的,據稱用美製子彈做成的原子筆或項鍊。充其量,記憶產業所召喚的是透過博物館、檔案庫、慶典、紀錄片、歷史頻道、訪問等等所達成的記憶專業化(professionalization of memory)。然而記憶產業所做的,只是記憶工業的一環。將記憶錯認為只是一種待價而沽的商品,或是由專家傳遞的訊息,就好像把一支槍和其生產者,或是一套監視系統與其設計者,單純視為軍事工業的產品。軍事工業只是戰爭機器最明顯可見的部分。在戰爭機器中,可以看到的是大量軍備,但更重要的是將戰爭、我方的犧牲與他人的死亡合理化的觀念、意識型態、幻想和言語。

同樣的,記憶工業所涵蓋的物質與意識型態力量,決定了記憶如何又為何被製造與流通,而誰可以取得並控制記憶產業。特定種類的記憶和追憶之所以有可能,是因為記憶工業仰賴亦創造「感覺結構」(structure of feeling)。雷蒙.威廉斯(Raymond Williams)所創的這個用語結合了具體(一個結構)與無形(一種感覺)。無論多麼不可見,一種感覺都容納我們、形塑我們,讓我們透過它的窗戶觀看世界。正如結構隨著富裕到中產到貧窮階級而有不同,感覺本身也有差異。世界會關注有錢有勢者的感覺,因為當有錢有勢者的決策可能燒傷人,那些感覺便舉足輕重。貧窮與弱勢者的感覺則能見度低得多,當然,除非是對貧窮與弱勢者而言。感覺和其結構之間的情形亦適用於記憶和記憶工業,有錢有勢者的記憶有較大影響力,因為他們擁有生產工具。如同馬克思與恩格斯所說:「統治階級的思想在每一個時代都是占統治地位的思想。」同樣的,他們的感覺和記憶也是最強大的,以完全掩蓋弱者的感覺與記憶的方式被生產、包裝、流通和出口。

弱者的記憶對他們而言是重要的,正如個人記憶對個人是重要的,然而對世界來說,弱者的記憶只有在被記憶工業放大時才重要。這個工業不只是產出記憶的一套技術或文化形式,比如出現在本書中的小說、電影、攝影、博物館、紀念碑或檔案庫。這個工業不僅止於篩選、設計與研究記憶的專業者網絡,或是生產記憶的文化作品的藝術家、作家與創作者。記憶工業涵蓋這些與其他,納入了個人記憶的過程,製造記憶的集體性質,記憶之意義的社會脈絡,以及,最終,記憶的生產工具。這些都決定了是誰的記憶被製造、如何製造及其流通的範圍和影響力。記憶的爆炸半徑,正如武器的爆炸半徑,由工業力量所決定,即使記憶行為本身係由個人意志所形塑。因此,雖然釋廣德在火焰和煙霧吞噬其身體的同時,展現了寧死不屈的信仰和紀律,他的行為產生全球效應卻是因為西方媒體大肆報導。自那時起,不論戰時與戰後、在越南和其他地方,甚至美國,都有自焚的人,但是那些自我犧牲都沒有獲得與燃燒的僧人同樣的能見度。為了讓聲音被聽見而犧牲自我並不夠。在記憶被排除的人不僅能為自己發聲,也能控制記憶的生產工具以前,記憶不會發生徹底轉變。少了這樣的控制,為自己和他人發聲者將發現,他們無法決定自己的聲量。只有控制了記憶工業和准許他們發聲的人,才能決定那個聲音的大小。

記憶的鬥爭,因而與為了發聲、控制、權力、自決和死者的意義而起的鬥爭,密不可分。擁有龐大戰爭機器的國家不僅對弱小國家造成更多傷害,也能對世界合理化那樣的傷害。某種程度上,美國記得這場戰爭與其記憶的方式,就是世界記得它的方式。即使在亞洲崛起後競爭日益激烈的時代裡,美國做為工業基地的規模已縮小,在自身記憶的全球化中它仍是超級強權,而其象徵就是好萊塢,以及其以美國記憶和美國軍備為主題的電影。美國擁有最強大的記憶工業,堪比美國的軍事工業,正如好萊塢可比美國的武裝部隊。美國對武器與記憶的全球霸權,會使其他國家(不論他們對戰爭的記憶為何)直面好萊塢的商品,以及那些衝擊觀者、瞬間變得惡名昭彰的片段即景。正如散文家皮科.艾爾(Pico Iyer)指出,到了一九八五年,「藍波已經征服亞洲……連續十週,我造訪的每一間電影院都有一部史特龍的大片。」讓美國記憶得以發行全球並擁有世界級品質的技術,深植於整個美國社會,包括我自己任教的南加州大學。南加大校園擁有全世界最先進的電影學院,也有軍隊資助的研究中心,為軍方研發高科技的虛擬實境模擬器。在未來的好萊塢導演學習技藝,而建築物上有著喬治.盧卡斯和史蒂芬.史匹柏等名字的高教機構中,這些虛擬實境模擬器讓軍人得以透過電影練習戰爭,或是接受戰爭創傷的治療。哲學家亨利.柏格森(Henri Bergson)曾暗指,記憶是一種虛擬真實,而這個模擬器顯示了虛擬真實也是戰鬥與戰後復原的整備區。武器化的記憶加入戰爭機器的軍火庫,部署於控制真實的鬥爭中。

在校園其他地方,學生學習如何研發電玩軟體,這是武器化記憶的一個類型,而若將人類心智想成最具戰略意義的戰場,這類武器化記憶就不容忽視。必須先透過虛擬方式贏得人心,一場真正的戰爭才有可能開打。戰爭一直是電玩敘事的主題,而我的這場戰爭也不例外,「決勝時刻」(Call of Duty)系列就是其實現。這個營收一百一十億美元的產品比許多好萊塢電影系列還成功,它所屬的子類別為第一人稱射擊遊戲(first person shooter),而這個名稱清楚顯示武器和敘事的緊密交纏。在這個子類別的越南戰爭版本《黑色行動》(Black Ops)中,遊戲玩家透過一名美國戰士的眼睛,看到英雄與惡徒明暗對照的世界。遊戲的預告片讓人想起不少電影,最重要的一部是麥可.西米諾(Michael Cimino)一九七八年執導的電影《越戰獵鹿人》(The Deer Hunter),片中的越共施虐者強迫美國戰俘玩俄羅斯輪盤。這一幕雖然沒有史實根據,但也許是以歷史為靈感。當演員克里斯多福.華肯(Christopher Walken)將點三八口徑的槍管對準自己的頭部時,這一幕召喚出新春攻勢期間西貢街頭上子彈射入頭部的著名畫面。召喚,卻也同時抹除,因為在電影中不是越南人射越南人,而是一名美國人即將開槍射擊自己。美國人最愛想像這場戰爭不是美國人與越南人之間的衝突,而是美國人之間為了國家靈魂而打的一場戰爭。俄羅斯輪盤將這場戰爭的唯我式改寫變得具體化,用美國人的痛苦取代了越南人的痛苦。《黑色行動》則更進一步,因為《越戰獵鹿人》中的施虐者好歹是越南人,但電玩預告中的大反派是俄羅斯人。如果越南人要當反派,不能至少是大反派嗎?

不過,《黑色行動》的重要性不限於其引發個人幻想的力量。它其實是戰爭機器的娛樂假面。年輕人玩這類遊戲,就像昔日的英國男孩參加男童軍,為了成為日不落帝國的守護者而準備,只是後來太陽畢竟落下了。雖然並非所有美國男孩(或女孩)都會從軍成為坦克砲手、無人機駕駛或直升機武器官,但加入的人將已熟悉透過第一人稱射擊者的眼光看敵人的原則。至於對絕大多數不從軍的美國人而言,許多人會透過他們個人裝置的螢幕觀看軍事行動,其中的爆炸與死亡不會顯得真實,反而像是他們熟知電玩的視覺回響。這就是記憶工業如何訓練人成為戰爭機器的一份子,透過第一人稱射擊者的敘述,將戰爭變成遊戲、遊戲變成戰爭。

✢

雖然小說與電影也是記憶工業的一環,但第一人稱射擊者在誘惑讀者或觀賞者方面遠遠超過它們。第一人稱射擊者利用電影式技術,並且把它從被動變成主動技術。第一人稱射擊者遊戲結合了《追憶似水年華》(A Remembrance of Things Past)的時間長度與電影的強度,每一分鐘都比閱讀小說或觀賞電影更使人投入。遊戲的重點不是要認同他者並關心另一個人,這些同情共感的時刻對於小說和電影給人的樂趣至為重要。反之,第一人稱射擊者建立在汗水與肚破腸流的美學上,重點是與射擊者產生自我認同,感受到參與屠殺的喜悅和刺激。屠殺並不仰賴享受他者的痛苦而發生,因為他者太遙遠了,連想像他會有任何感受都不可能。他者僅僅是非人類(nonhuman),遊戲者透過破壞而獲得的愉悅則是非人的(inhuman)。

這不是說我們就會去毀滅非人類,一如對小說人物深刻的同情共感,不見得會啟發我們去拯救真實的人類。但是小說與第一人稱射擊者各自以不同的方式引誘我們接受其救贖或毀滅的根本理念。關於遙遠他者的傑出小說會說服我們拯救他們的必要性,但是基於懶惰、冷漠或恐懼,我們許多人可能會將這件事留給別人去做。一個出色的第一人稱射擊者會讓我們熱血沸騰到殺人的剛好溫度,而基於我們對自身人性的依戀和自我保護的本能,許多人會把這件事留給軍隊去做。我們變得習於透過步槍瞄準鏡觀看,接著是飛彈的十字瞄準線,然後是無人機不帶情感的凝視。第一人稱射擊者代表戰爭機器的自傳式觀點,而透過這個有限觀點看到的社會,已經接受了軍備與殺人的必要性,視之為日常生活的一部分,不論是在自己居住城市的街頭或學校裡,或是在他者的土地上。正如小說家吉娜.阿波斯托爾(Gina Apostol)所說:「軍事工業複合體……難道這指向的不僅是一種經濟秩序,也是一種精神異常嗎?」

果真如此,這個拒絕正視或分析自己的複合體情結,是一種常見而普遍的異常。因此,美國人看到別人對他們的描繪時會感到困擾不安,也就不足為奇了。這種情況不獨屬於美國人。所有戰爭機器都會在其乘客身上寫入認同這部機器的程式。機器的意識型態軟體讓乘客為它的存在而感到安心與驕傲,同時恐懼他者的戰爭機器。碰上他者的記憶時,乘客可能為之震驚,懷疑是受到外來程式錯誤的病毒感染。稱之為因為錯誤體認而來的震驚(shock of misrecognition)或因為體認而來的震驚(shock of recognition)皆可。這兩種震驚的其中一種,很可能會發生在造訪戰爭遺跡博物館(War Remnants Museum)的遊客身上,這裡是旅遊書號稱西貢最熱門的觀光景點之一。博物館的各展示區中,美國遊客最記得的一個是在一樓大廳迎接他們的「侵略戰爭罪」(Aggression War Crimes)。一般美國遊客不喜歡這個名稱。美國人不喜歡混淆不清的英文,但那樣的英文其實也強過他們對當地語言的掌握。美國人更不喜歡被指控戰爭罪,因為多數美國人相信,一個美國人絕對不可能犯下戰爭罪。但是這間博物館主要展示的確實是美國人的戰爭罪——屠殺、虐待、破壞屍體、橙劑(落葉劑)對人體的影響——由西方攝影師在戰爭期間以黑白照片所捕捉。突然間,美國遊客成了符號學家,了解照片不只是單純的記錄真相,而是由其構圖者所框架。被迫看到這些暴行時,美國人頗為典型的反應是說:我們沒做這種事或他們也有做這種事。這就是錯誤體認的震驚,源自從破裂的鏡面中照見自己,直面異常的自我。

造訪山美(Son My),或美國人記憶中的美萊,比較可能讓美國遊客有所體認。這座村子位於西貢以北數百公里外,離最方便的觀光路線1A公路也很遠,只有特別知情且好奇的美國遊客才會到訪。村子的遺跡上建了一座博物館,水泥小徑中的迤邐腳印召喚著已經不在的村民鬼魂。美國軍人殺了這裡的五百多名村民。戶外有一片鑲嵌畫,呈現村民受到科幻造型的戰爭機器來自空中的攻擊,黑色的機器滿載引擎和炸彈,像嘴巴一樣大張的火爐取代了鼻子。巨大的紅色血滴從畫的下緣滴落。博物館裡的全景模型中,真人大小的美國黑人與白人士兵因憤怒而表情猙獰,朝著在死亡那一刻看來出奇平靜的村民開槍。特意前來山美的美國人對這場屠殺已經知情,與其說是一般遊客,他們更有可能是來到這裡致意的悼亡者。他們對看到這幅全景模型時的震驚已有預期。我們做了這種事,他們心想。我們知道我們做了這種事。

作者為美國小説家,目前在南加州大學教授英美研究與民族性。1971年出生於越南邦美蜀市,西貢淪陷那年與家人逃至美國,先是在賓州定居,後搬遷至加州,現居洛杉磯。著有小說《同情者》、《流亡者》、《告白者》(The Committed,暫譯,馬可孛羅預計2023年出版)。作者網站:https://vietnguyen.info/

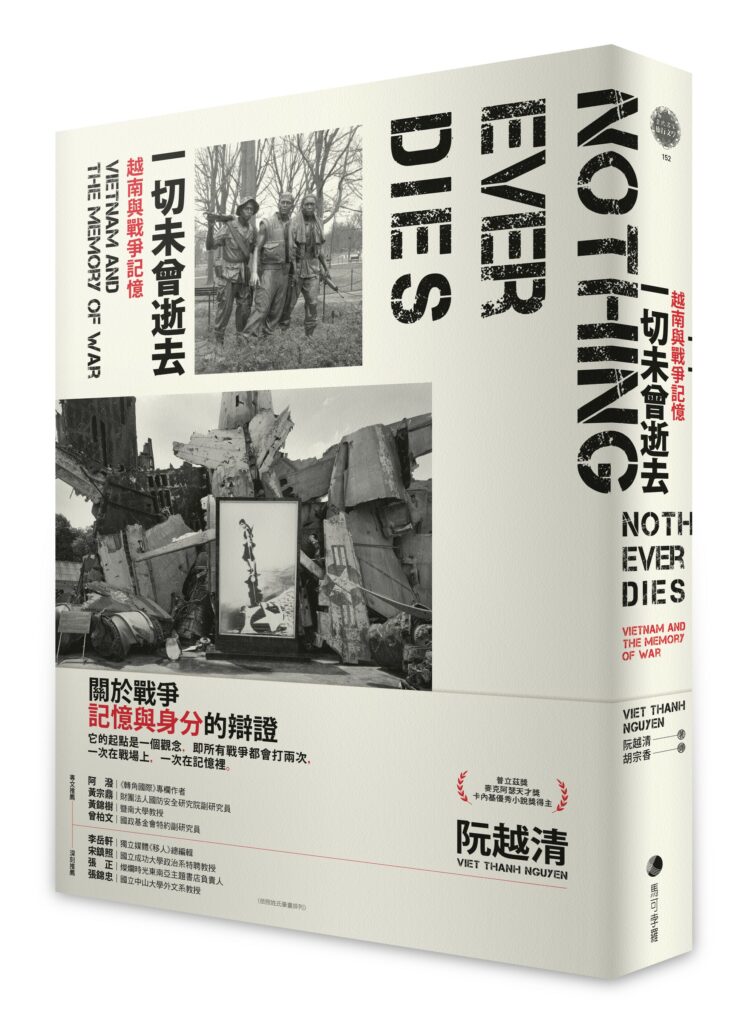

書名:《一切未曾逝去》

作者:阮越清

出版社:馬可孛羅

出版時間:2022年11月

讀冊|博客來|金石堂|誠品

- 【書摘】《穆斯林帝國》 - 2024 年 1 月 5 日

- 【書摘】《查理大帝:從法蘭克國王到「羅馬人的皇帝」,歐洲之父傳奇之路》 - 2023 年 10 月 19 日

- 【書摘】《光之年代》 - 2023 年 7 月 14 日