達豪

一九四五年四月三十日

如果黎使用廣角鏡頭,納入整片風景,在畫面裡放進鄰近村莊整齊的草坪,就能呈現出火車距離民眾多近,他們知道,他們一定知道──

如果她在敞開的火車車門取景,前景是死人的頭顱,那顆頭顱的顴骨上幾乎切穿所剩無幾的皮膚──

如果她替集中營裡養大的一隻兔子拍照,拍下牠乾淨潔白的毛皮,和一層層嬌生慣養的脂肪。兔子養大之後會做成皮手筒,塞進某個痴肥德國女人的手。一名囚犯伸著滿是泥濘的手餵那隻兔子吃穀物──

如果她拍下一張旁人凝視她所見之事的照片。囚犯張著飢餓惶恐的雙眼看著一具具屍體被丟進坑洞裡。一名親衛隊員下顎骨折,看著另一名隊員的鼻子被揍得濺血──

如果她嘗試不同的角度,或是更靠近。空空如也的鐵碗、手腕上的數字、男子脫下靴子後被截去一半的腳──

如果她拍下那些掌權者。一名德國官員,在一堆堆屍體旁邊嘔吐。再來一張自殺場景,他的舌頭宛如黑色的蠕蟲,自口中伸出──

有時候,黎讓相機擺在面前,只是為了能閉上雙眼。有時候她寧願在看不見的狀態下拍照。

如果他們曉得──他們肯定曉得──他們不可能不曉得──

如果她──這股氣味。她要寫這些,給奧黛麗。

採訪團的成員一個個離開。黎留了下來。她必須見證。她的口袋裡塞滿底片罐,像手榴彈般,寄出、刊載之後將帶給世界爆炸性的震撼。

23

尚從歐洲各地挑選演員和劇組成員,算是湊合出來的團隊。第二天,黎懷著決心與動力抵達現場後,她也成了團隊的一分子。大部分成員甚至連語言都不通,但這並不影響他們共事:他們會開玩笑,對任何狀況都試圖以反覆而冗長的獨白描述,糊裡糊塗間反倒讓彼此有了更多理解、創造出情感上的共鳴。有個叫安努喜的女人會讀掌紋,有一晚,所有人都讓她看手相,坦白了許多平時少有機會提及的事。又有一晚,他們喝白蘭地,將清空的金屬垃圾桶放在舞臺上生火。才過了幾天,黎感覺自己彷彿和這群人已經成了朋友。

有時下午收工,他們會闖進更衣室拿出戲服。不分男女,將自己塞進愛德華時代風格的禮服中,然後因馬甲太緊而氣喘吁吁。或是穿上鎖子甲,手拿鈍劍互相打鬥。他們會上演一些小鬧劇,隨即倒在別人身上哈哈大笑。尚要是對當天的拍攝感到滿意,便會率領眾人,想出瘋狂又精采的情境來演出。

黎發現自己樂在其中。每天拍攝結束後,她從雕像的拘束中獲得自由,都使她感覺輕鬆自在。她會將娜芙蒂蒂的皇冠放在頭上,感受自己從頭到腳的儀態舉止變得更加沉靜高貴,她的真實身分則消失無蹤。其他演員都驚訝於她居然從沒演過戲。她沉浸在眾人的讚美,也察覺其實自己也努力想博得他們欣賞。拍電影也在一定程度上啟發了她的攝影。她的工作方式和拍攝現場會遇上的狀況有共通之處。她開始從電影的角度去理解攝影。當她拍照時,她是從上千個充滿潛力的時刻匯聚而成的時間長河裡,揀選出其中一個。而這個選擇,或是將它從中揀選出的行為本身,便是攝影之所以是藝術的一部分理由。

在電影攝影機後面的尚是大師。黎終於明白了。他刺激,乃至於激怒演員的方式,對他達成目的來說的確有效。特別是安瑞克。她很快就意識到,他們倆在拍攝現場和日常生活中都有著同樣火花四射的關係;他們所有的互動都顯示出他們是一對。他們的關係激烈。他們會當著眾人面前相互叫囂,有一次黎甚至看見安瑞克要對尚動手。所有人會聰明地無視他們,到頭來頂多對安瑞克過度流露的情緒唸個幾句。黎不禁想,他們的私人糾葛也幫助了他們創作,這讓她想起自己和曼,她無法將對他的感情和他們共同進行的創作區隔開來。

即便黎很高興能自己一個人,她還是常在片廠想起曼。她在拍攝時感覺到的輕鬆,就像不斷湧出的噴泉,在她內心注滿罪惡感。有時想到曼獨自待在工作室裡,讓她但願自己沒有那麼開心。她不確定她是不是本來就該有這樣的感覺。沒有他的陪伴、一個人在外頭,都不應該令她如此快樂。但下一秒她又發現自己正大笑出聲,忘了遮掩早已露出來的牙齒,腦海裡想的全是她等不及向他分享這一切,讓他加入她的歡樂。

某天下午,他們花了好長時間才拍完一場瘋狂的戲,在戲裡,詩人的嘴脫離他的身體,重新在他手上出現。結束後,黎坐在舞臺邊緣一張搖晃的椅子上。他們叫她來拍某場群眾戲,她很喜歡在不化那些極為負擔的舞臺妝時上鏡。她身旁的演員放鬆閒聊著。有人拿出一瓶白蘭地讓眾人分著喝,另一人在吧檯椅上捲了幾捲菸分給大家,不久,舞臺便四處瀰漫著煙霧。時間可能來到下午四點,又像在深夜。就像在暗房裡,電影的拍攝現場也讓人失去時間感,讓黎想一直逗留。她的胃裡空蕩蕩的,白蘭地在裡頭的作用像是熱水瓶,舒服又溫暖。過了一會兒,酒喝完了,眾人起身回家,拿了外套和帽子,彼此道別。

很快就剩下黎和其他幾人。她拿起大衣走去後臺,再看最後一眼。黑暗的空間裡有菸、溼毛線和室內芳香劑的氣味,她愉快地吸了一口氣。再過幾天,拍攝就要結束了。黎還捨不得放手。

有人走到她身後,手搭上她的手臂。她吃了一驚,一轉頭原來是尚。「你嚇到我了!」

「我很抱歉。」他深吸一口氣。「妳也常待得晚──我之前就發現了。我從來都不想回家。」

「我也是。」她看著他,他給了她一個讚賞的表情。

「我今晚要去看芭蕾──是里法 的首演。妳想來嗎?」

黎順一順頭髮,低頭看著身上皺巴巴的洋裝。「我看起來很嚇人。」

「妳美極了。而且,我們打算偷溜進去。」尚做出小動物鬼鬼祟祟的手勢。她忍不住笑了出來。

夕陽西沉之際,他們一起步出工作室。紫色的雲朵聚集成堆,陽光從雲間透出刺眼的光芒。

「哦,你看。」黎說,兩人停下腳步凝視陽光移動,直到光線消失。接著黎愉快地勾起他的手。

「安瑞克不想去嗎?」她問。

尚嗤之以鼻。「安瑞克不喜歡被人們看到我們在一起。」

「怎麼可能。」

「最近看來就是這樣。」

「我很抱歉。」

尚聳了聳肩。「妳呢?曼‧雷晚上沒有帶妳出去玩?去調調情?」

「曼已經沒必要找我調情了。」黎說完大笑。

尚看了她一眼。「妳隨時都需要有人跟妳調情。有人得去提醒他。」

巴黎歌劇院幾乎可說是全巴黎數一數二的美麗建築,裝飾著幾尊象徵詩歌與和諧的繆思女神像。黎往入口走,卻被尚帶著繞去南邊,從一扇不起眼的小門進去。

「我們真的要偷溜進去?」她問。

「沒錯──像小老鼠一樣。妳該去瞧瞧後臺。」

他們穿過一條狹窄的走廊,走進服裝室。數十件芭蕾蓬裙懸掛在栓進天花板的精緻鐵框上。在服裝室的深色木質背景前,那些蓬裙恍若掠過夜空的縹緲彩雲。黎立刻拿出相機拍了幾張,但從小窗戶照進來的光線逐漸消失,她知道這幾張應該不會是好照片。

「你改天能再帶我來這裡嗎?」她對尚說,但他正專心領著她往建築物內部走。他們爬了一小段樓梯來到後臺。這個房間幾乎讓黎屏息。深色木頭和包裹起來的場景道具,漆成黑色的大片地板上滿是芭蕾舞鞋摩擦的刻痕,空氣裡瀰漫著舞鞋保養油的氣味。黎朝舞臺走去,等眼睛適應黑暗之後,她留意到一旁應該是晚上表演要用上的場景道具:織著田野風光的美麗壁毯、畫上圖案模仿四柱大床的布料、奢華派對的餐桌場景。每一組布景都像芭蕾蓬裙一樣,由許多纜線懸掛起來。黎很喜歡那些繩索和天花板交錯的景象。她的視線被吸引到房間頂端,最後幾道夕陽從一排小窗戶映照進來,塵埃在光線下迴旋、閃爍。

黎出神看了好一會,才發現屋椽上有一個人,站立在懸掛於兩條繩索之間的木製平臺上。他一條腿跨到平臺外,抓起一根繩索交錯到另一個壁架上,然後身手矯捷地爬下梯子,靠向地面。她現在看得比較清楚了。他一身黑:黑色緊身褲、黑上衣,還有一條黑色圍巾像皮帶一樣綁在腰上。他繼續動作,拉起另一條繩索來調整其中一組布景,她看得出他體內蘊涵的力量,一股優雅的男性氣質。等她終於將目光移回尚身上,這才意識到他也在注視著他,兩人會心一笑。

「卡盧索!」尚朝那名男子高喊:「我們看到你了!」

男子轉向他們,黎拿起相機,在觀影窗裡框起他襯著繩索的模糊剪影。她對好焦,按下快門,然後收起相機。男子往下爬,俐落地跳回地面,他雙腳觸地的力道,讓松香粉在空中飄揚。

尚上前擁抱他,男子沒有多做回應就接受了。

「卡盧索!」尚又說了一次。「你在這裡──你為什麼在這裡?我需要你來我的劇組!」

卡盧索沒有回話,只對尚微微一笑。接著他看向黎,臉上閃過一種似曾相似的表情。他們眼神相會時,黎也認出他來。柔軟的深色頭髮,尖挺的顴骨,胸毛自敞開領子的上衣中隱約可見。乾而厚的嘴脣。她驀然想起他的名字:安東尼歐。在德羅索家見到的男人。

安東尼歐伸手進後口袋,拿出一包壓扁的菸草,然後坐在椅子上捲菸。

「卡盧索、卡盧索,」尚說:「我最後一場戲需要你。我需要你幫我畫一間撞球室。」

安東尼歐舔了舔菸紙邊緣,然後捲起來。「你知道里法付我多少錢?很多。」

他點起香菸,吸了好大一口,嘴脣因為吸入的力道而泛白。他走來遞香菸給黎。

「我不抽菸,」她說,但他無視,直接放進她嘴裡。他大膽的舉動出乎她意料,他的手指碰觸到她的臉時,她起初還想著菸灰肯定會燙到她,但只感覺到他的肌膚在她臉上發燙。這根菸帶來荒謬而巨大的效果,世界彷彿變得更為清晰,好似她揉完了眼,一切都對好焦了。她覺得自己好像才剛起床,而她被他碰到的臉頰與臉上其他部分徹底分離,各自甦醒過來。她吐出菸霧時,喉嚨灼燒得刺痛,她努力忍住不咳嗽。安東尼歐又替自己和尚點了兩支菸。黎試著不看向他。但每當她不經意看過去,安東尼歐都直直盯著她瞧,目光毫不動搖地捲著香菸。他有一雙灰色瞳孔,清澈得像河裡的碎冰,而他似乎也不並未因為自己如此直接的視線而感到尷尬。

他們一起抽菸。黎想伸手再碰觸安東尼歐,確認是否會出現同樣的感覺。交談間她幾乎無法集中精神,於是她走開去察看其中一組布景。這幕景是在雙宮綢上刷幾道顏料,好營造出森林的氛圍,在樹的枝葉等較鬆散的線條之間,隱約可見畫工精細的鳥。此時身後傳來一陣氣流,絲綢微微震動起來。

「我記得妳。」安東尼歐來到她身後。德羅索家那晚的回憶湧現。

「妳是珀比和吉米的朋友,」他說。

「我和他們算不上朋友。」

黎的腦海中浮現那晚,她為了讓自己開心和獲得歸屬感,喝了好多好多酒。

「我後來又遇到珀比,」黎告訴他:「但她一副不認識我。我至今想不透為什麼。」

「那樣可能也好。她總是在搞新的事。」

「什麼意思?」

安東尼歐聳聳肩。「她和吉米──他們老是四處騙錢,我過了一陣子才發現。總之他們不是什麼好人。」

黎猜想說不定就是他們偷走她的相機。那是她當時身上唯一值錢的東西。安東尼歐抽完菸,看了看手錶。「時間差不多了,」他才說完,後臺就出現第一批舞者和工作人員。她準備離開,尚的手指抓住她,引她往布幕走。布幕無比巨大,由厚重的天鵝絨製成,邊緣飾有濃密的編織流蘇。尚拉開布幕,探頭進去。

「過來──妳得來看看。」他說完,黎走上前和他交換位置。她也將臉從絨布間探出,布幕像厚重的面紗一樣包圍她,她看著眼前空無一人的歌劇廳,一排排座椅往後延伸進陰影,旁邊是美輪美奐的貴賓包廂。一切如此寧靜,充滿了引頸期盼的興奮。在這樣的舞臺上表演,因刺眼的燈光看不見在場的數百名觀眾,會是什麼樣的感覺呢?黎鬆開布幕往前踏了一步,卻發現後臺已人滿為患。該離開了。

離開時,黎四處搜尋安東尼歐的身影。他正站在角落和一名工作人員談話,她看向他的時候,他對上了她的目光,臉上浮起一抹詫異卻異樣的微笑,好像他與她在房間兩端共享某個玩笑。黎回以笑容,感覺到一條線在彼此之間緊緊牽了起來。

他們是頭一批入座的觀眾。他們看著人潮湧入巨大的表演廳,聊到他們的電影和芭蕾。尚告訴她,他對今晚表演所知的一切,接著燈光暗了下來,音樂響起。舞臺上站滿舞者,他們的肢體堅硬如大理石,跳起舞來的動作卻靈巧如彩帶。他們每個人都如此美麗──黎從沒見過如此充滿力量的身體,不分男女皆然,她欣賞的同時,感覺一陣酥麻自背脊竄下。舞臺設計之美和舞者不相上下,優雅懸吊起伏的姿態幾乎像自己在跳舞一般。黎想像屋椽上的安東尼歐以身體移動這些他創作出來的場景,他巧手做出的房屋、景致,此刻全在他的掌控之下。

黎專注地看到幾乎出神。她一部分的心思在芭蕾上,其餘的心思都想著被安東尼歐碰觸的感覺,他那猶如舞者的身軀,堅硬的肌肉和骨骼。歌劇廳裡的空氣充滿香水味,在香氣中,黎聞到安東尼歐的菸草味,她將手指舉到脣邊,想要仔細聞。她喜歡他的皮帶綁在臀部的樣子,喜歡他的身高,以及他跳下地面時大腿的柔軟度。兩名舞者在舞臺上轉動,接著男舞者的手臂環抱住女舞者的腰,將她抬到他上方,過程舉重若輕。落地時,她掛在他的身體上。這些念頭在黎的心裡撩撥迴盪,就像舞臺後面,安東尼歐跳躍時那些擺盪的繩索。

表演結束,全場起立奮力鼓掌,舞者回到臺前鞠躬,一次次喊著「太棒了!太棒了!」里法做到了,他成功了。尚拍了一下手,然後伸手攬住黎。她則不停拍手,直到雙手發燙。

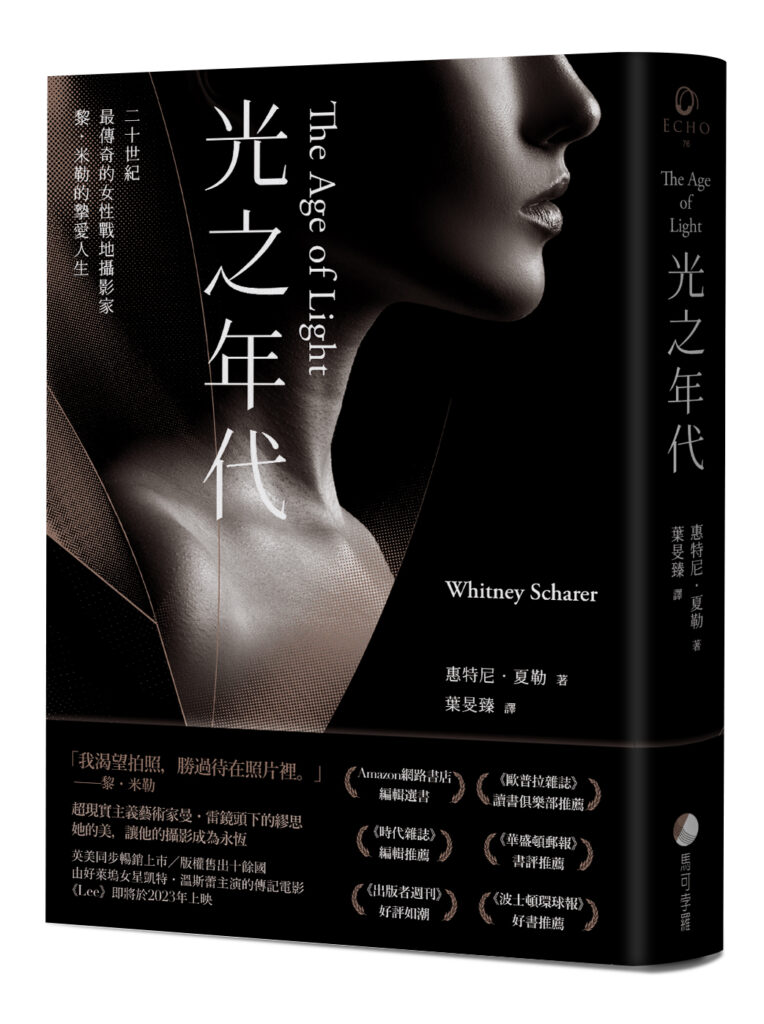

作者於華盛頓大學取得創意寫作碩士學位後,陸續在極具名望的《貝爾維尤文學評論期刊》(Bellevue Literary Review)、《新極短篇小說評論》(New Flash Fiction Review)、《西馬倫評論》(Cimarron Review)等文學雜誌發表多部短篇小說。

改編自傳奇女攝影家黎・米勒生平的處女作《光之時代》於英、美同步上市後大為暢銷,為亞馬遜年度選書,已售出十餘國版權。

曾進駐維吉尼亞藝術中心(Virginia Center)進行創作,榮獲聖博托爾夫俱樂部基金會(St. Botolph Club Foundation)所頒發的文學新銳藝術家獎,以及薩默維爾藝術委員會(Somerville Arts Council)等機構的諸多藝術與創作補助。在大波士頓地區教授小說創作,同時接受短篇小說、小說創作與回憶錄編纂諮詢。現與家人定居美國麻薩諸塞州阿靈頓。

書名:《光之年代》

作者:惠特尼.夏勒(Whitney Scharer)

出版社:馬可孛羅

出版時間:2023年6月

- 【書摘】《穆斯林帝國》 - 2024 年 1 月 5 日

- 【書摘】《查理大帝:從法蘭克國王到「羅馬人的皇帝」,歐洲之父傳奇之路》 - 2023 年 10 月 19 日

- 【書摘】《光之年代》 - 2023 年 7 月 14 日