曾有個讀者問上野千鶴子:「如果老師長得像瑪麗蓮夢露那樣美麗性感,還會這麼厲害嗎?」我把這問題分享給身邊對女性主義有涉略的朋友們,大家聽到的第一反應都會大笑一聲。

我覺得這笑,除了覺得讀者怎麼那麼敢問之外,更多是包含著某種對現實無奈的共感。上野千鶴子回答讀者,人生沒有那麼簡單,還提醒她,容貌是容貌,幸福是幸福,求知是求知,這其中沒有關聯性,「多讀點書就會知道了。」

上野說的沒錯,但看她在《始於極限》裡的回覆信我心裡總有著各種yes or no的矛盾感受。對一位「情色資本」質量相對較少,卻站上知識金字塔頂端的女性來說,絕世美女一生所面臨的社會難處,恐怕沒有太多學理能提供照明。上野最後為這題下了結論:對弱者有想像,自己並不一定非得是弱者。而我認為反之也一樣重要。弱與強只是位置不同,現代女性最好能懂得在其中遊蕩,靠的便是同理與想像。

「情色資本」的辯證

在《始於極限》這本書裡,與上野對話的是鈴木涼美,她曾在酒店工作過,當過AV女優,當她提出「情色資本」(erotic capital)時,上野毫不客氣推翻這個詞。她認為無法掌握在自己手中,並且無法隨著時間累積(反而還會隨之減少)的東西不能稱為資本。那不過只是翻轉性市場上「情色商品」一詞罷了。上野聚焦在談「性市場」裡的情色資本,試圖釐清其中女性「能動性」的問題。

或許英國社會學家哈金用的「資本」(capital)太學術,我在與胡淑雯針對這本書的podcast對談中,胡說這就是人們口中的「本錢」。有人的本錢是家財萬貫,有人是智商,有人是體魄和外貌。而上野反對的,我解讀成不贊同去消耗本錢,而是懂得善用本錢以獲取穩定、可累積的股利,譬如知識、技能等資本。

上野不斷提醒鈴木,女性能動性可以為男性的性慾免責。但這句話也讓我思考,女性確實不用為男人的慾望負責,但在現今的社會兩性該如何尊重雙方慾望的落差,達到彼此都舒服的生活環境?當我發出這樣的問題時,前輩也溫馨提醒,這種結構論的說法,可能會被女性主義者批得滿頭包。

與鈴木涼美一樣面臨各種凝視

其實閱讀《始於極限》,我的頭就已經很多包了。鈴木涼美和我同年,我們最大的共通點就是踏入文壇之前,都在一個充滿「凝視」的工作環境。她的性產業無疑是極端的「男性凝視」,但我從模特兒到演藝界,那凝視何只限於男性,更多時候惡意、不留情面的更多來自於女性。坦白說,我還真不知道哪一種比較糟糕。

於是當鈴木坦承那種「男人真是沒救了」與「不願坐上受害者位置」的心情時,我簡直想與她擊掌。鈴木說自己每天都在「講述傷害」與「擺脫受害者身分」之間糾結。難道不接受自己是受害者,就無法相互理解嗎?鈴木不解為何自己如此強烈抗拒承認受到性別歧視的傷害。上野回信提出了「恐弱」這詞,直指為菁英女性的一種常見心態。她也承認自己正是曾把恐弱等同於厭女的過來人。

恐弱心態非常複雜,必須從結構與主體來看。鈴木口中的弱,是在談女性主體的「強迫與自願」,而她感受到社會更年輕一代的女性聲音似乎更渴望被冠上受害者之名時,這讓她難受。我們不願意承認自己的力量不足以去反抗,事件從我們身上經過不見得會留下腳印,就算有我們也有能力把它抹去——在台灣這波MeToo運動中,我也產生上述這種內在獨白。

然而上野則認為,「強調主體的自我決定,結構就越能免責。」儘管我們的強悍與堅持能短暫超越結構,但「不可否認的是,結構的壓力對主體會有著壓倒性的勝利。」當我讀到這時,我畫下大大的問號,有種「那不是根本無解了嘛?」的挫敗感。

虛構的集體類別祇能用「性別」建構嗎?

於是我藉由出版社企劃的提問機會,再次向兩位作者探問了結構與主體如何共同不犧牲的問題。上野回說:「每起性暴力受害案件都有其獨特性,在這當中甚至會存在著受害者的共犯性與自責的情感,所以無法一概而論。但是『性暴力受害者』這個集體類別若能成立,就能打下 MeToo 的基礎。」看到這邊,我就明白她為何鼓勵我們取消恐弱心態,但接下來她說:「女性主義只要架構『女性』這個虛構的集體類別(fictional collective category),就能跨越種族、階級、年齡、國籍,讓女性團結成為可能。」我再次感到困惑,這所謂虛構的集體類別,還是只能用「性別」來建構嗎?MeToo裡最關鍵的因素是階級與權勢的落差,上野的回答似乎陷入一種性別強弱的預設裡。

在這系列的提問中,我還想提另一個與有趣的驗證。在閱讀《始於極限》時,總隱隱感覺到鈴木想要「擁抱」上野的渴望——那是一種女兒想要得到母親的認同。鈴木的母親是知識分子,上野在信中直接點出鈴木投身於性產業,是一種對母親強烈的反叛。

各種母女關係的投射擺放

鈴木針對母女這部分的回覆令我動容,她形容自己的成長宛如母親育兒研究的實驗品,而「進入深愛自己的母親否定的世界時,我就已扛下了今後可能發生的所有傷害。」所以鈴木當然不會輕易坐上受害者的位置,那位置對她來說是一個「可以被疼愛的女兒」,那種跌倒了可以撲倒在媽媽懷裡大哭的女生。她不行,母親會推開她,為了看她如何自行處理身上的擦傷。

可惜的是,鈴木開始試著分析自己的經驗與成長時,母親已不在世。她在問答中說出:「嚴厲的上野老師反而會讓我覺得像是代替了七年前去世的母親,是我遇過的最好聊天對象,令人相當開心。」閱讀《始於極限》有時的確會有種老師對學生說話的感覺,也覺得鈴木坦誠表露各種矛盾與困惑很勇敢,但只要被上野推翻就幾乎全盤接受的狀態感到些許可惜。

但另一種角度,其實看見她們投射了母親與女兒的角色在彼此身上,上野不時會出現各種溫情喊話,鼓勵鈴木去愛並珍惜自己,去書寫,去「積澱出不受時代和潮流影響的東西。」

我想這是一段真正的母女難以企及的理性對談,《始於極限》真正的意義不是辯證出什麼大道理,而是細緻地展演出兩個世代女性主義的光譜。不是誰要戰勝誰,重點在於對話、連結。共存必須實質的囊括彼此,絕非排除與貶抑。我相信上野口中那所謂的虛構集體,將不止限於「女性」以及「主義」。

作者為演員、編導、作家。政治大學韓文與廣告雙學位,英國East 15表演碩士。表演作品涵蓋影像、劇場,遍及臺港中。

18歲從模特兒出身,20歲轉戰演員,30歲跨界文字書寫與展演策劃,發表「小說聚場」系列作品,持續探索故事語言的多樣可能性。散文作品《我的演員日記》;短篇小說《用走的去跳舞》、《暫時無法安放的》、《最初看似新奇的東西》、《女兒房》。以長篇小說《女二》榮獲第23屆臺北文學獎年金大獎首獎。

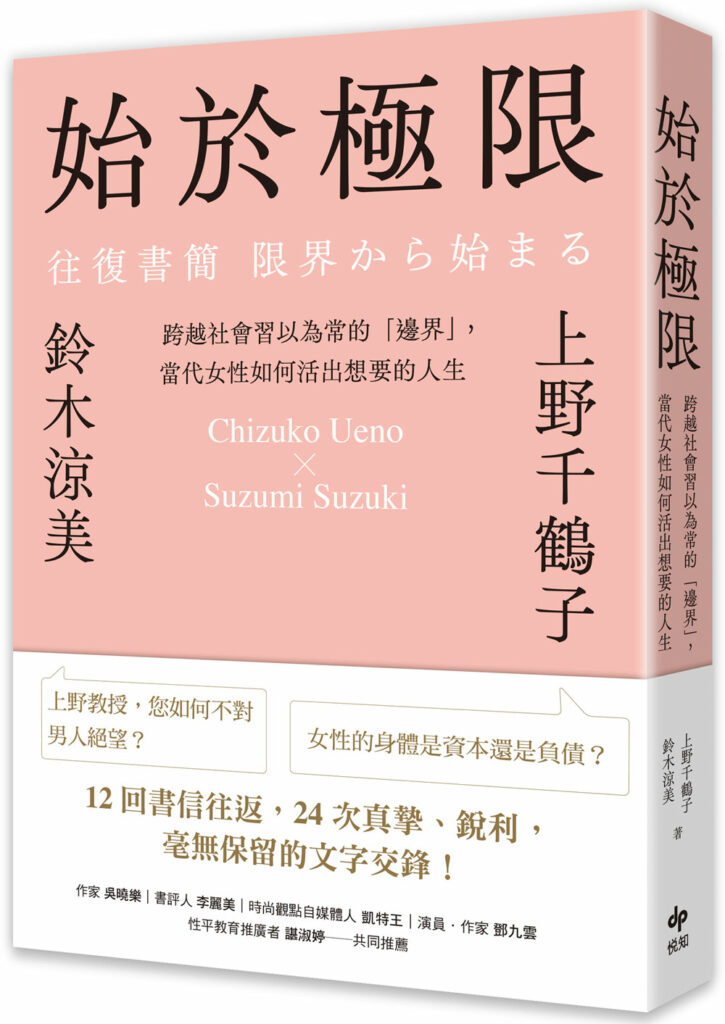

書名:《始於極限》

作者:上野千鶴子、鈴木涼美

出版社:悅知文化

出版時間:2023年9月

- 究竟何謂女性的虛構集體(fictional collective category)? - 2023 年 10 月 6 日