2001年任職於中國時報的何榮幸出版了《學運世代:眾聲喧嘩的十年》,回顧了1990年野百合學運參與者後來的發展。當時台灣正經歷了首度政黨輪替,政局混亂,充滿理想主義的學運已經消失,「社會價值崇尚短線操作與急功近利」。有些參政的前學運份子跟民進黨進入權力核心,忙著學習如何治國,也有些人感嘆昔日戰友的「快速墮落」,與世俗政治妥協。

不同的「學運世代」

在大學時期,何榮幸參與校園刊物與自治團體,憑藉他的人脈網絡,《學運世代》收錄了42位前學運份子的口述歷史,他們後來選擇在政治圈、學術界、社會運動團體、媒體開展自己的生涯。這些訪談資料相當珍貴,深刻地紀錄了這一群五年級生在三十幾歲時,暢談自己的理想抱負、迷茫、挫折感、以及傷痕累累的反思。在2014年的太陽花運動之後,作者再度訪談其中的七位參與者,以《學運世代:從野百合到太陽花》的增補版重新上市。

1990年三月爆發的野百合運動是台灣解嚴以來規模最大的學生運動,抗議學生佔領中正紀念堂廣場一週,要求解散國民大會、廢除臨時條款、加速台灣的政經改革。其導火線是來自於尋求總統連任的李登輝,面臨資深國民大會代表的政治勒索,陽明山不斷上演光怪陸續的「山中傳奇」,國民黨也深陷內部鬥爭。

突如其來的學生抗爭或多或少受到前一年北京天安門學運之啟發,和平靜坐的學生迅速獲得媒體與社會的支持,也使得李登輝為首的主流派得到壓制保守派,取得連任。李登輝後來接見了學生代表,表達改革的承諾,學生因此決定撤場。野百合運動加速了台灣遠離威權統治,邁向民主,其主要的對手即是抗拒改革的國民黨守舊派。

24年後的太陽花運動發生於民主已經鞏固的台灣,但是中國以經促統的「經濟統戰」卻深刻地威脅台灣人好不容易取得政治自由與人權保障。2013年簽定的《兩岸服務貿易協議》,將大幅開放中國資本與勞動力的流入,加速台灣被整進入一個以中國為中心的經濟秩序。

更嚴重地,服貿在談判階段完全是黑箱作業,受影響產業沒有獲得充份的諮詢;在立法院審查階段,也違背了朝野協商所要求「逐條審議、逐條表決」之共識,以充滿爭議與混亂的三十秒完成了二讀程序。因此,當青年學生在2014年3月18日闖入立法院,並且成功地佔領了議事廳,他們得以宣稱自己的公民不服從行動,為了對抗違背程序正義的國民黨政府。

太陽花運動動搖了國民黨的統治基礎

太陽花運動強而有力地反應了台灣人民被中國經濟併吞的深層焦慮,青年學生的公民審議、街頭教室、各種有創意的藝術表達也獲得民意支持,甚至引發執政黨內部的對立的深化。在24天佔領國會之後,抗議學生以立法院長王金平支持「先立法、後審查」的名義,決定「光榮出關、轉守為攻」,和平結束其抗爭行動。事後,服貿沒有生效,馬英九政府進一步深化與中國經濟連結的政策也被擋了下來。國民黨被太陽花運動所引發的政治危機搞得灰頭土臉,種下其在2016年大選全線潰敗的種子,台灣也因此經歷了第三次政黨輪替。

借用何榮幸的觀點,考察太陽花學運世代的第一個十年,可以發現以下的差異。首先,野百合五年級生與太陽花八九年級生有明顯的世代差異。野百合運動者成長於台灣經濟起飛的年代,與歐美六○年代新左派運動的戰後嬰兒潮世代類似,較不用擔心自己未來的出路問題;相對於此,用西方的分類,八九年級生則是千禧年世代(millennials),台灣已經進入了成長趨緩的已開發國家,新自由主義帶來的全球化與彈性化,使得年輕人面臨了低薪化與不穩定工作的情境。

再且,台灣的高等教育擴張是始於九○年代中期,一旦大學窄門被打破了,但是相應的白領專業需求卻沒有相應擴張,其結果就是學歷貶值,越來越多的大學畢業生學非所用,從事其實不需大學教育就能勝任的工作。也因此,從1986年的自由之愛到1990年的野百合運動,學生運動鮮少觸及經濟議題。但是在太陽花運動爆發之前,各種涉及公平正義的議題例如都更(士林王家、大埔案、華光案、紹興社區)、失業勞工卻成為青年運動關注焦點。

省籍已非太陽花運動的主軸

其次,何榮幸的考察注意到省籍問題當時仍存於當時的學生運動者與其後續的政治參與,不少外省籍的參與者面臨了家庭不支持,以及被排擠的困境。與此相關的,野百合運動其實特意避談當時分歧的統獨爭議,當統派學生提議唱《國際歌》,獨派的學生要求唱《望春風》。事實上,有些何榮幸當時的訪談者後來曾在馬英九政府下任事。到了太陽花運動,省籍分歧已經不再是參與者關注的議題,其部分原因在於「籍貫」制度終於在1992年廢除,在此之後出生的台灣人再也很難用本省人/外省人的框架來區分彼此。

在太陽花運動,不少核心成員是來自於外省家庭,不過其背景差異再也不成為一項要討論議題。更重要,隨著台灣的本土化,統派的主張已經完全在學生運動圈消失。在1990年,統派或多或少還可以用「工人祖國」的左翼理想主義號召支持者,但是隨著中國成為徹頭徹尾的資本主義國家,對內鎮壓人民,對外施行擴張侵略之行徑,要用理想主義的名義正當化「台灣人如何再作中國人」之想法,不是一廂情願的無知就是惡意的詐騙。

野百合世代的基本形貌

何榮幸也觀察到野百合學運成員的「左派的失落與重生」,因為當時八○年代末期啟蒙的異議學生的確是受到閱讀包括馬克思主義、新馬克思主義的書籍而啟發了他們的反抗意識。不過,到了太陽花世代,太學社團的讀書會已經成為了上個世紀的事,他們接觸更多的是訊息迅速流動的社群媒體。

此外,國際社會主義陣營的瓦解,也使得左派的意識形態陷入困境,食古不化的教條主義再也無法因應不斷更新的世局。就如同2011年掀起全球抗爭風潮的阿拉伯之春、歐洲反撙節運動、佔領華爾街運動一樣,太陽花運動不是立基於某種的左派世界觀,其參與者不認為有必要全心接納某種意識形態。

就出路而言,何榮幸當時觀察到的野百合世代也與後來的太陽花世代有明顯差異。在野百合運動的年代,長期統治台灣的國民黨就是「惡魔黨」,也因此,源自於黨外運動的民進黨就成了從政運動者的唯一選擇。在整個九○年代,民進黨從地方包圍中央,陸續拓展了其執政版圖,也創造出來野百合運動者的從政空間;2000年的政黨輪替也使得這些當時被稱為「童子軍」的成員,得以掌控國家機器。

相對於此,太陽花世代的從政之路其實有更多元的選擇,尤其是在當時「第三勢力」的風潮下,許多運動者選擇了以時代力量、社會民主黨、台灣基進黨、綠黨等名義參與選舉。無疑地,時代力量是其中最成功的個案,曾連續在2016、2020年選舉中,成功取得國會席次。不過,由於時代力量的定位不明,以及其主事者的師心自用,在2024年選舉失利,喪失了其全國能見度。

第三勢力的想像明顯遇挫敗

很明顯,太陽花運動曾推動的第三勢力已經成為明日黃花,不過,仍有一群青年參與者選擇留在民進黨,以體制內的方式維繫太陽花運動的精神。何榮幸在當時訪談了剛選上立委的李文忠與賴勁麟,2020年當選的賴品妤、2024年當選的吳沛憶與黃捷也是可以進一步比較的個案。

何榮幸的訪談收集了當初不少剛取得國外博士學位、進入台灣學術體制的前野百合運動者。相較之下,太陽花世代願意出國留學,以學術工作為志業則是明顯減少。事實上,這樣的差異也不難解釋。野百合世代畢業於高等教育擴張之前,他們申請國外名校就讀也較為容易,之後也較有可能取得台灣的教職。

相對地,太陽花世代面臨的高等教育機會衰退的年代,後段學校面臨招生與退場壓力,前段學校的教員則是身處於「不出版便淘汰」的生存壓力。在這樣的情況下,願意投身於研究與教學的運動者自然成為少數。

最後,花落何處?太陽花世代的參與者如何最終找到自己的人生歸宿?這個問題當然是要由當事者自己去找尋答案。更重要地,太陽花運動者也應該有屬於自己世代的觀察者與報導者,就如同當初的何榮幸一樣,誠心但是嚴格地扣問他的同時代戰友們:你們要往何處走?台灣的未來又是如何?

作者為六年級前段班的中年大叔,目前育有一女一子。從小在繁華的西門町長大,看盡台北西區的沒落與重生,結果當教授的薪水在台北買不起房子。現在是靠研究與教學為生,任職於台大社會系。

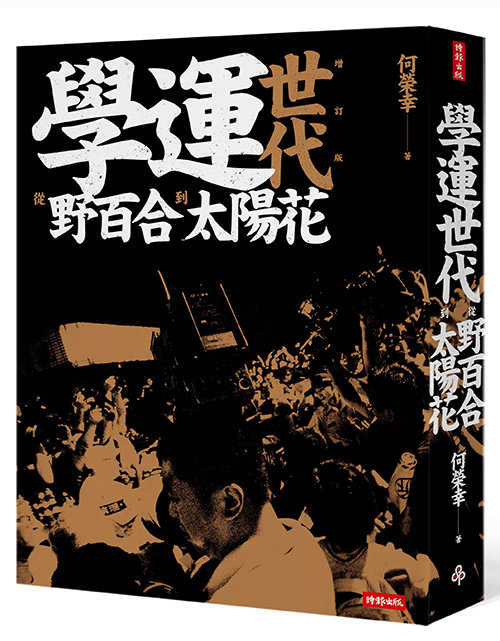

書名:《學運世代:從野百合到太陽花》

作者:何榮幸

出版社:時報出版

出版時間:2014年7月

- 從野百合看太陽花:第一個眾聲喧嘩的十年 - 2024 年 3 月 19 日

- 從英式法治到中式以法治國:香港法律成為鎮壓異議人士的手段 - 2024 年 1 月 5 日

- 監獄中的社會學家:讀陳健民《獄中書簡》 - 2022 年 3 月 9 日