2 社子島時區裡的認同與信仰

沿著環河快速道路、洲美快速道路,一路向北連接臺二乙省道,途經大稻埕、關渡大橋、紅樹林、漁人碼頭等觀光景點,約莫一個小時的車程便可從臺北市中心抵達淡水河口。這是許多人熟悉的「逃亡」路線:為了逃離那被密集大樓包圍、讓人難以喘息的水泥都市,只為瞥一眼淡水河口的浮光躍金。淡水河上的觀光遊艇、基隆河上的滑水快艇、快速道路上急駛的車輛,似乎象徵著都市人面對壓抑生活的逃離。但社子島的居民卻鮮少需要「逃離」,因為「社子島美得像是一幅畫,而我們就住在畫裡」。

「走進社子島,你能很快感受到這裡與都市的不同。不僅是沿途景致,還有這裡跟市區不同的生活節奏。」受禁限建影響,島上留下許多傳統聚落,錯落交織的建築與寬窄變化的巷弄,城市的天際線到達這都市邊緣終於有了喘息空間。沒有過於緊湊的生活步調,這裡的人們用自己的節奏,在城市邊陲默默地計算日子,彷彿有一個特有的「社子島時區」,島上居民習慣以農曆作為日期的度量基礎,有著與都市截然不同的步調。

認同過程的空間變革,聚落內的自我認同

卡爾維諾在《看不見的城市》中寫到,「在街角,在窗戶的柵欄,在階梯的扶手,在避雷針的天線,在旗桿上,每個小地方,都一一銘記了刻痕、缺口和捲曲的邊緣。」這些被包容的痕跡,記錄下城市的歷史與生活。在社子島,從進入島的那一刻開始,目光所及的地方都有故事。

比如島上遍布的刺竹林。

早年漢人移民初期社會狀態並不穩定,除了要解決基本生活需求,還要防範不時會出現的天災人禍。未有防潮堤時的天災,多指潮汐與河川氾濫的衝擊,先民便發展出一套住家周邊的配置邏輯。

最顯而易見的就是家族的生活邊界,先人們會在家族的土地、農田邊界種植大樹、植栽,有時是經濟作物,有時只是棵榕樹,便可作為土地所有權邊界的劃分、共同指認的地標。在這個島上,最為常見的是那些在各個家族住家周圍的刺竹林。

關於竹林,在社子島有幾個不同的說法與意義。有一說是,「當竹林密植之後,靠近地面的桿基會生成緊密纏繞的結構,相當有利於防範潮汐。」在沒有防潮堤的年代,特別是初一、十五的大潮,有可能煮飯煮到一半水就漫了進來。此時圍繞住家周圍的刺竹林,就是作為減緩河水上漲速度之用。也有另一說提到,「早年漳泉械鬥頻繁,相同姓氏的族人都居住在鄰近地區,家族領地若是種了竹林,則有禦敵防衛的作用。」竹林在平坦的沙洲劃分出不同家族的領域,同時也可營造易守難攻的地形,抵禦外來者的入侵。隨著社會狀態逐漸穩定,加上有了防潮堤,來自兩河的外水威脅減少許多,竹林便失去調節水患、防衛敵人的功能。

那留下來的竹林呢?「前人種竹,後人乘涼」,住家周邊的竹林已變成鄰里交流互動的空間。大人聊天、泡茶、嗑瓜子,小孩則在巷弄間奔跑追逐,這些巷弄就是最天然的遊樂場。不分年齡,只要是在社子島長大的孩子,肯定懂得大人如何摸飛(不做正事、偷閒),特別是在農閒時刻,三五好友們隨意放一張矮桌、幾張矮凳,就是一間現成的VIP包廂。

若是在雜貨店前,就更加熱鬧了。彷彿無限暢飲的飲料吧、糖果吧,大人們一邊玩著十糊(四色牌)、十三支、黑粒仔(天九牌)小賭怡情,一邊關心彼此的工作狀況、親友們的近況趣聞、島上的各種軼事,也難怪常有居民説「在社子島是沒有祕密的」。這種場合小朋友也不會缺席,在一旁等著分紅後,拿點零用錢到雜貨店買些啖糝(零食、零嘴)、抽玩具。即便到了今日,只要稍微有點門路,走對方向、去對時間,就可以在那些地點,看見固定班底們又開始一日的例行公事。

從竹林延伸到巷弄、雜貨店、泡茶店,這些聚會空間可說是人與人交匯的節點。在這些日常的聚會場所經常可以聽到居民們相互關心,彼此之間「雞婆」的照應,造就社子島與都市截然不同的人際網絡,而這樣的互助正是居民們相當珍惜與認同的。

走進社子島,可以有許多閱讀方式來認識各個聚落空間,前段所述的刺竹林便是屬於各聚落的共通特色。而各聚落的地理位置與河流、土質環境的不同,也連帶產生出不同的「聚落性格」。環繞社子島的兩條河流,給予兩側聚落不同的生活資源,影響島的空間配置。在淡水河側,也就是沿著今日的延平北路前進,一路上所經過的溪洲底、溪砂尾、浮汕等聚落,因河流連接上游的大稻埕、萬華、新莊等地,對岸又臨三重、蘆洲,繁盛的水運、移民遷居,使得島的南側出現較密集的聚落、也有許多商業活動。至於島北側的基隆河岸容易氾濫,但也帶來許多肥沃的土壤與豐沛的水源,如今若是從社子大橋下往南前進,穿梭在田間道路,一旁是早年灌溉用的水圳,建築物聚集於一小區塊,是浮洲聚落的特色。從空照圖俯視更可以清楚地看到,早年這些因為河流所發展出的聚落與農田的分布仍延續至今,形成了「北方多良田,南方多聚落」的空間布局。

聚落之間的空間布局也影響著各個庄頭的「性格」,例如溪洲底因位處水陸運的交匯點,聚落範圍並不大,但其中的次分區(角頭)卻是社子島各聚落中最多的,聚落內錯綜的巷弄,其實就是早年不同家族的領域劃分,因為是商業行為最為繁盛的庄頭,有著農產的運銷、大型工廠,甚至早年還有地下賭場,溪洲底經常出現「生猛」的場景。「以前延平北路就像是楚河漢界,一○六巷、一○七巷互不來往,有時候站在對街東西丟來丟去,甚至拿武士刀追來追去,不過就是喊喊而已。」其他聚落的居民回憶以前的日子說到,「以前都說七段是鱸鰻(流氓)窟。」看似緊張的關係,其實並未有嚴重衝突事件發生,背後倚靠的是許多家族頭人在維繫各角頭之間的微妙張力,藉由像是參與弄土地公(夜弄土地公)或各個家族大拜拜的過程中,以祭祀活動來展現各自的勢力,微妙地讓地方始終保持著平衡。再往下到溪砂尾與浮洲就是另一種頭人間的關係了,因土地易受河流沖淤與潮汐影響,家族內更需要相互扶持,不同家族間透過廟宇慶典參與公共事務。兩個聚落的建築空間也與農業生產更為緊密,像是溪砂尾至今仍保有許多合院,公廳之前的「埕」就是相當重要的公共空間,平常是小孩的遊樂場,節慶時是家族聚會舉辦流水席的地方,以前秋收時是大人工作的曬穀場,現在就成了中秋烤肉最適合的活動空間。位於延平北路九段的浮汕更發展出前一章節所述的公股墾號「李復發號」,早期因為耕種、共有土地資源而共同合作、分配所衍生出的長條形土地分割,也影響到後續發展成現代社會的建築物配置,與其他聚落較為有機的道路系統有較明顯的差異。

從大尺度的聚落空間分布,到小尺度的厝邊竹林、雜貨店前矮桌、聚落巷弄、家族合院、順應河流的土地分割、建築物的坐落方向等,都是歷史留下的刻痕。島上大大小小的庄頭、角頭,在數百年的歲月中從血緣、地緣建立關係,也在競爭、合作間發展出各自的地方認同。雖然島上的空間已發生許多變化,但每個庄人皆能說出一段島上特定空間與自己生命、家族息息相關的故事,也才建構出今日社子島人對於「咱的庄頭」的強烈認同。

漂浮不定的沙洲或許注定需要面對不斷地消逝與浮現。漢人移墾時期的社子島面對潮汐、耕種等生活困境,現在的島則要面對未知的開發議題。即使有許多來自自然災害、人類世界的紛擾,卻始終無法撼動居民在此繼續生活打拚的決心。而這樣的決心,在時間、空間不斷累積與變化間產生強烈的認同。

在儀式過程中從移民變成居民

「社子島的居民很常拜拜,除了初一、十五之外,每個月不同的節日、神明生日,從年頭拜到年尾。」在社子島,「拜拜」是許多居民的生活重心,出入經過拜一下、家有喜事、生活不順,各式疑難雜症、好事壞事皆可拜。從百年前的漢人移墾社會至今,代代傳承,人們對信仰文化的重視,早已深根社子島居民的基因中。有形與無形的傳承之間,信仰凝聚眾人共同參與聚落公共事務、形成稠密的社會網絡,整個島上的人、神、靈、物、土地,聚合成一難以輕易剝離的集體,集體中不同的群落有著各自的個性與邊界,形塑成今日的社子島。在島上,信仰文化依據發展的時間與緣由約略可分成原鄉信仰、血緣生根的共祀組織,以及落腳島上所長出來的在地信仰,不同類別之間也隨時間相互影響,交織出獨特的在地認同。

第一種原鄉信仰,是屬於較大範圍,與移民文化有關的廟宇及祭儀。「以前小時候過年節,爸媽都會準備鮮花跟水果,帶著我們兄弟姊妹坐船去大龍峒拜拜。」許多出生於一九五○、一九六○年代的社子島人,即使未曾經歷也聽過這樣的經驗─大年初一時沿路敲鐘擂鼓,家族大大小小準備牲禮、花果,一起坐船、乘車到鄰近泉州人信仰中心拜拜。這種信仰圈的形成與漢人移民落腳區域有關,由於社子島的先民來自中國泉州,因此便和鄰近地區的泉州人大廟形成共同信仰圈。例如,溪洲底與浮洲兩聚落就是信仰大龍峒保安宮保生大帝。九段浮汕因地理位置與家族淵源,倚靠對岸蘆洲湧蓮寺觀音菩薩、蘆洲保和宮保生大帝、關渡宮媽祖等。溪砂尾因聚落位於兩者之間,加上家族拓墾、姻親關係等原因,兩個信仰圈皆有接觸。

第二種落地生根的「祖公會」和同姓氏的宗親有關。各個姓氏有各自的「祖佛」,讓散居於臺北盆地中的宗親「迎過頭」輪流供奉。除了以上兩者,第三種就是隨著聚落發展逐漸演變出來的在地聚落信仰,包括土地公、水神、陰廟,或是從特定家族擴展成為聚落共同信仰的廟宇,如玄安宮、舍人公、鎮安宮等。

從百年前移民帶入的信仰文化再到拓墾時期在地發展出的神祇,至今兩、三百年的時間裡,社子島人並沒遺忘人與神之間的關係,且在一次又一次的儀式、輪值中,建立出社子島的信仰文化與認同。

唐山過臺灣,串連臺北盆地的祖公會

據地方誌史料與族譜記載推斷,約莫是自清代康熙、雍正、乾隆年間,開始有漢人陸續來到社子島落腳居住。社子島上各個家族有不同的遷移史,有的從中國渡臺就直接在此落腳,如謝氏族人早在乾隆三年(一七三八年)就開始開墾溪洲底的柑仔園一帶。也有家族是從臺北盆地其他地區移墾至社子島,例如位在溪砂尾、浮汕的李氏家族就是來自淡水河對岸的蘆洲兌山李家。不論是李家、謝家,或是其他世居在各聚落的家族,幾乎都在此開墾百年以上。

社子島的先民開墾時,有的是與毛少翁社(今凱達格蘭族)人租或買地,有的則是向已在島上定居的家族購地。雖然抵達的時間不一,社子島的家族都是來自泉州同安,文化與信仰有別於附近士林的漳州移民,因此社子島人的生活圈、信仰圈反而更加接近淡水河上游與對岸的同安移民聚落,如大龍峒、大稻埕、三重、蘆洲,而非基隆河對岸。

在物資匱乏、社會局勢動盪的拓墾時期,人們會尋求神祇的保佑。社子島除了有不分祖籍、廣泛信仰的鄉土神,例如媽祖、土地公等,也有同安移民從原鄉帶來的信仰,如大道公(保生大帝),或是與家族姓氏有關的祖佛、祖公會。

同安原鄉的信仰不但在社子島上落地生根,更擴散到臺北盆地其他同宗家族,發展出「迎過頭」的祖公會形式。所謂「祖公會」,是指移墾初期,同樣祖籍、姓氏的移民在艱困的社會下相互扶持、聯繫關係或是壯大拓墾勢力的組織。與宗親會不同,祖公會相當重視祖籍與血緣關係,是較排外的祭祀公業,對「祖佛」在各角頭輪值過程中的儀式也很慎重。基本上要能夠成為祖公會裡的一個「角頭」,必須具有相當規模勢力,且能夠持續與其他角頭相互來往。社子島第一代移民落腳至今已有兩、三百年歷史,許多家族仍維持這樣的傳統習俗。依據各姓氏來臺移墾路徑,有不同的跨區域連結。像是溪洲底中窟的燕樓李家是屬於溪洲底角,同祖公會中還有菁礐角(北投大屯里)、獅頭(蘆洲保佑里)、永倫角(社子倫等里、永平里)共四個角頭。每到農曆九月十日就是燕樓李家迎過頭的日子,除了擺設案桌祭拜,也會殺豬公、擺桌宴請各角頭族人,每年冬至前,各角頭的李氏族人也會回到溪洲底的祖厝共同祭祖。

各姓氏的情況也不相同,例如,在溪砂尾與浮汕的兌山李氏是與蘆洲一帶李氏家族一同以蘆洲保和宮保生大帝為祖佛,分以七角頭在每年農曆三月十六日迎過頭。當然,這些組織的邊界也隨著時代有些變動,像是本來以社子島內部為主要輪值範圍的丙洲陳氏,會在農曆二月十六日時迎請陳聖王公(開漳聖王)過頭。陳姓作為社子島人口眾多的大姓,遍布溪洲底、浮洲、溪砂尾聚落,甚至連基隆河對岸的八仙土地公埔角(北投八仙里)以及不同堂號的官山陳氏、洋江陳氏也會一同參與儀式。

在溪洲底的汾陽郭氏,則在每年農曆十二月十二日輪值郭氏祖佛。特別的是,郭氏的祖公會打破漳泉族群之間的藩籬,甚至深入到新店溪、大漢溪上游,興盛時期最多曾有十八個角頭。島上還有如在浮洲發展成什姓共祀的林姓祖佛忠惠尊王、楊氏馬府聖侯等,至今都仍維持著迎過頭的習俗。

各個姓氏依據各祖佛的誕辰日,有不同的祭祀與遶境時間,也會因各個角頭的大小規模衍生出下分角,使得有些姓氏中的分角可能出現八年、十六年甚至是三十二年才能迎回祖佛的情況。因此,每到輪值年必定是全家、全庄大小總動員共襄盛舉。

在祖公會迎過頭的過程中,從前一年的「下馬」,到輪值年「過頭」、「殺豬公」外,還包括酬神、遶境、平安宴等各項儀式。祖佛作為各個姓氏的心靈寄託,透過輪值,不僅呈現各家族在臺北盆地的移民史,更重要的是在儀式中,家戶擺設香案迎接祖佛,祖佛巡視各角頭替族人賜福、安穩宗親。

廖桂賢,臺北大學都市計劃研究所教授,並擔任臺灣河溪網協會理事長。研究探討人地關係,聚焦承洪韌性、自然解方、藍綠基盤、生態系服務、河川復育等。自二○一四年開始關注社子島發展議題,創立「專業者關注社子島陣線」。中文文章散見各報章雜誌與網路傳媒,著有《好城市:綠設計,慢哲學,啟動未來城市整建計畫》。

張式慧,二〇二〇年十月參與聚落走讀初至社子島,其後鍾情於傾聽、觀察、探尋社子島的都市聚落生活、一窺其中的人與生物綿延的生命史。與居民一同重塑都市人與自然的連結,並嘗試以「社子島小雨蛙工作站」記錄與修復社子島的農業生態系。

柳志昀,半個社子島人,臺大城鄉所研究生,關注建築與都市等空間規劃相關議題。二〇一七年起以不同視角回到島上重新理解聚落生活、關注發展議題動向,至今持續藉由不同途徑投入各種與島有關的行動中。徐孟平,現職環境權保障基金會研究員,無憂無慮長大的都市小孩在陰錯陽差間加入非營利組織,開始思考城市發展及開發建設的不同面向與原居民間的互動關係,並意識到土地徵收的浮濫。以民間團體的角色為個案盡綿薄之力,希望人與人、人與土地的感情不再因開發而撕裂。

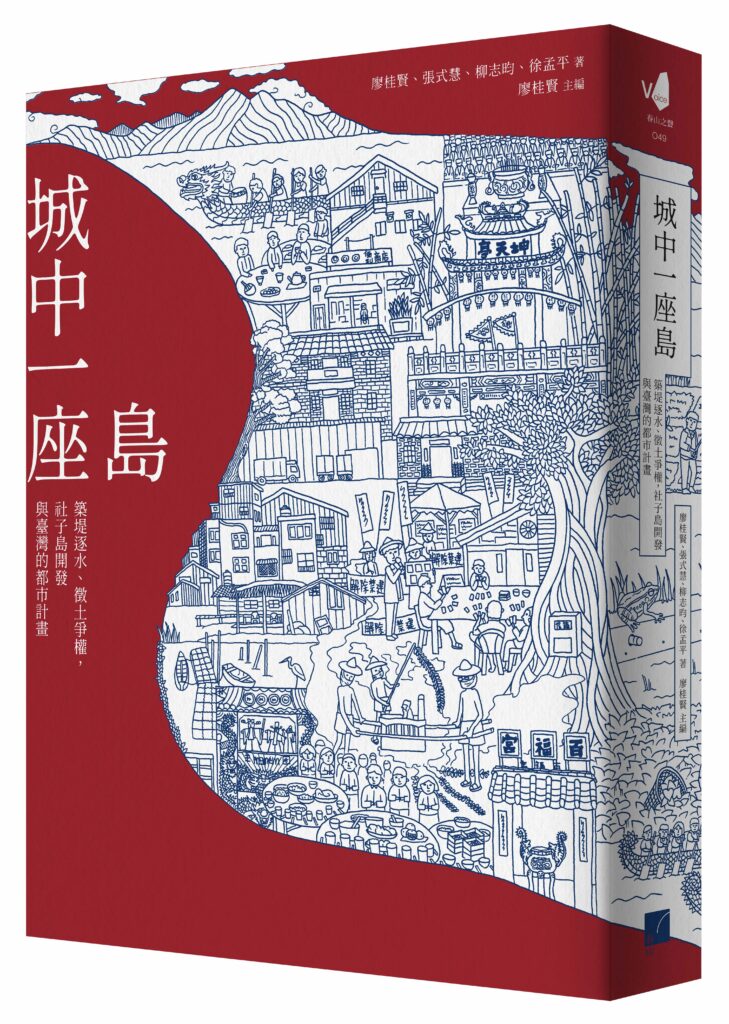

書名:《城中一座島》

作者:廖桂賢、張式慧、柳志昀、徐孟平

出版社:春山

出版時間:2023年9月

- 【書摘】《移工築起的地下社會:跨國勞動在臺灣》 - 2023 年 11 月 17 日

- 【書摘】《城中一座島》 - 2023 年 10 月 13 日

- 【書摘】《傅柯的多重人生》 - 2023 年 8 月 24 日