異議分子

一九七六年十二月十七日星期五晚上,傅柯出現在《猛浪譚》(Apostrophes)節目上,這是畢佛(Bernard Pivot)主持的知名談書節目。不只這個電視節目本身聲望崇高,這一集節目更是在羅浮宮的豪華環境當中錄製的。傅柯、記者暨史學家方丹(André Fontaine)以及生物學家漢伯格(Jean Hamburger)獲邀一同討論「人的未來」,但這個節目也為傅柯提供了一個平臺,讓他宣傳自己剛出版的《求知的意志》。畢佛先以調侃的語氣提及邀請人之死的理論家來談論人的未來是一件多麼反諷的事,接著焦點就轉向傅柯。

令主持人(可能也包括觀眾在內)大感意外的是,傅柯拒絕談論他的書,他反而討論起伽利瑪出版社剛出版的《蘇聯的一場尋常審判》(Un Procès ordinaire en URSS)。這本書是依據從蘇聯夾帶出境的錄音帶謄寫而成,內容是斯特恩(Mikhail Stern)這名被控收賄與貪汙的醫生受到的審判。身為烏克蘭文尼察(Vinnitsa)一個內分泌小組的組長,斯特恩是一位擁有二十四年醫療經驗的醫生,自從一九四○年代晚期以來即是共產黨員,但他拒絕蘇聯國安會(KGB)「建議」他以父親的身分施壓,阻止自己的兩個兒子移民以色列。在傅柯這集節目播出的時候,他在哈爾科夫(Kharkov)附近的勞改營服刑已進入第三年。部分是由於傅柯在電視上的聲援,斯特恩案因此變得廣為人知。

一個釋放斯特恩醫師國際委員會向赫爾辛基會議提起這件案子,結果斯特恩獲得釋放,最後來到巴黎。克拉維勒在受訪之時談到這起《猛浪譚》事件,對傅柯的「自我克制」深表仰慕;不過,傅柯自己談到這起事件的態度頗為謙遜。他覺得自己享有足夠的媒體曝光度,因此願意利用自己在媒體上現身的機會向觀眾提供一些「有用但不為人知」的資訊。在當時的情況下,斯特恩那本書比他自己的書更值得注意。莫里亞克在星期日打電話給傅柯,恭賀他在電視上露面。他雖然仰慕傅柯的行為,卻指稱此舉也不免令人失望,他這麼說大概表達了許多人的心聲。他無疑也想聽傅柯談論自己的書。根據克拉維勒所言,這起事件還有另一項轉折。法國共產黨的文化與理論期刊《新批評》顯然聯繫了傅柯,因為他們滿心想刊登有關皮耶.希維業的內容,但傅柯卻交給他們一篇關於斯特恩的文章,結果就沒有下文了。

現身於《猛浪譚》兩天之後,傅柯又刻意做了另一項挑釁的舉動。埃德加與露西.佛賀(Lucie Faure)為法國總統季斯卡(Valéry Giscard d’Estaing)舉行一場午餐會。總統滿心想要與一群作家及知識分子的代表會面;賓客名單包括女性主義律師吉賽勒.哈利米、漫畫家克萊兒.布雷泰策、作家波禾(Jean-Louis Bory)、勒華拉杜里、索萊爾斯,以及羅蘭.巴特。傅柯也受邀參加。他向愛麗舍宮表示自己很樂於接受邀請,條件是他能向總統提起蘭努奇(Christian Ranucci)的案子。蘭努奇因為在馬賽附近殺害一名兒童遭到判刑,季斯卡拒絕特赦他之後即於七月被送上斷頭臺。然而他的罪證一點都不明確。傅柯被告知這起案件不是可接受的談話主題,他於是就沒有與總統共進午餐。

斯特恩案這項議題是傅柯對蘇聯與東歐異議分子感到強烈興趣的起點。不久之後發生的事件,就為他提供了具體表達這項興趣的機會。一九七七年六月,剛當上國家元首的蘇聯共產黨總書記布里茲涅夫(Leonid Brezhnev)到巴黎進行國是訪問,獲得法國全套的官方貴賓禮儀接待。除此之外,他也受到非官方的接待。他在香榭麗舍大道上的行進只受到一群為數不多的民眾冷眼瞪視,但那裡在兩個小時前曾經發生激烈衝突,因為新勢力黨(Parti des Forces Nouvelles)動員的右翼示威人士衝撞警方,點火焚燒沿街插設的蘇聯國旗。在歌劇院廣場(Place de l’Opéra),警方衝鋒驅散了一群應蘇聯猶太社群的請求而聚集的和平示威群眾。在六月二十一日晚上的另一個地方,還有另一場頗為不同的接待會。邀請函上寫著:「在布里茲涅夫於法國受到接待的同時,我們邀請您到黑卡米耶劇院(Théâtre Récamier)與東方集團的幾位異議分子進行一場友善的見面會:七五○○七,巴黎黑卡米耶路三號,六月二十一日晚上八點三十分。」這份邀請函的共同署明者包括傅柯、羅蘭.巴特、戴克斯、格魯克斯曼、雅各布、沙特與舒瓦茲(Laurent Schwartz)。

這個點子是在傅柯和皮耶.維多都有參與的討論當中浮現出來的。傅柯向克洛德.莫里亞克說,這是「一個絕妙的點子,在接待布里茲涅夫的那天晚上為身在巴黎的所有蘇聯異議分子舉行一場接待會,這樣記者就有兩場接待會。我們找到一所俄國音樂學院,一個非常漂亮的房間……」。令傅柯感到訝異的是莫里亞克表示反對,認為這樣不太有禮貌,因為布里茲涅夫畢竟是法國的貴賓。不過,他最後還是同意擔任其中一名主持人。後來那所音樂學院的場地無法使用,但臨時籌辦委員會借到了黑卡米耶這間小巧優雅的劇院,位在哈斯拜大道附近的一條小巷裡。莫里亞克的太太瑪莉克洛德同意負責餐飲供應,但隨即發現資金不足。所幸參與這場活動的出版商提供捐款,於是餐飲由好市集(Le Bon Marché)這家位於塞夫爾路(rue de Sèvres)的老牌百貨公司供應。

傅柯是主要籌辦者之一,他全心投注於準備工作,因而幾乎完全沒有注意到發生在六月二十一日的另一項事件。囚犯行動委員的一個代表團以利沃侯澤為首,在司法部由佩雷菲特(Alain Peyrefitte)接待,討論克萊爾沃監獄事件之後設置的「高度戒護區」(quartiers de haute sécurité)。囚犯行動委員會表示這項討論相當「具體」,在場的克洛德.莫里亞克更指稱這是一場「歷史性的會面」。傅柯只淡淡評論說這場會面不會帶來任何結果。

在黑卡米耶劇院,身穿白色毛衣顯得相當高雅的傅柯,在舞臺上發表簡短的致詞:

這不是一場集會,六月二十九日在互助會館舉行的活動才是集會。更重要的是,這場活動與當下正在愛麗舍宮舉行的那場接待會並不對稱。我們只是單純認為,在布里茲涅夫先生受到季斯卡先生盛大接待的同一個夜晚,法國其他人民也能夠接待身為他們朋友的其他若干俄國人。

他接著邀請現場的賓客隨意交流,然後就走入布幕後方。如同傅柯說的,這不是一場政治集會,而是一場非正式聚會,眾人在酒吧與自助餐檯之間移動,在俄國歌曲的樂聲下各自聚成一個個小群體互相交談。傅柯四處遊走,扮演東道主兼服務員領班的角色。出席的俄國來賓都非常知名,似乎沒有人拒絕邀請。這些來賓包括馬克希莫夫(Vladimir Maximov)、阿圖爾.倫敦(Artur London)、布可夫斯基(Vladimir Bukovsky)、斯特恩、席納夫斯基(Almarik Sinavsky)、蓋利奇(Alexander Galitch)以及娜塔莉亞.戈巴尼夫斯卡亞(Natalia Gorbanievskaya)。戈巴尼夫斯卡亞曾在一九六八年於紅場上抗議蘇聯侵略捷克斯洛伐克,她在這場聚會的結尾如此概述她的希望:「我們現在可以盼望這些人將會開始思考發生在東方的狀況,單純憑藉他們的良心與智力。『獨立左派』的人士是我們的希望。」

在法國人這方面,參與者包括格魯克斯曼、波娃、德勒茲、尚皮耶.菲耶、阿爾米拉、皮耶.維多,以及《世界報》的菲利普.布歇(Philippe Boucher)。不過,引起大多數觀察者注目的卻是沙特(走起路來極為吃力,倚靠在波娃的手臂上)與尤涅斯科(Eugène Ionesco)這對幾乎可說是不協調的組合。他們似乎確實為了與極權主義的受害者站在一起而把政治歧見擺在一旁,《新觀察家》宣稱「知識分子的巴黎」首度團結在一起,或是幾乎團結在一起。

這項團結並沒有表面上看來那麼完整。舉例而言,德布黑就還是譴責「古拉格馬戲團的冒牌貨」,偏好支持托派的共產主義聯盟,認為那是「法國唯一適切紀念切.格瓦拉逝世十週年的政治組織」。因此,他決心把自己的小說《燃燒的雪》(La neige brûle)贏得費米娜文學獎(Prix Fémina)所獲得的獎金捐給共產主義聯盟,因為他認為該聯盟過去三十年來不斷譴責社會主義的醜惡,卻沒有放棄追求社會主義的奮鬥。此外,後來被傅柯趕回家的沙特,出席這場聚會的目的也不是毫無曖昧之處。傅柯在不久之前與斯特恩見過面,震驚地發現許多蘇聯異議分子仍然因為沙特在一九六六年造訪莫斯科之時拒絕與索忍尼辛會面而對他深感厭惡。傅柯雖然建議斯特恩不計舊惡,指稱那一切都已經過去,但是卻沒有效果。傅柯也在與莫里亞克的談話裡聲稱沙特現在最大的願望就是與索忍尼辛見面,或是簽署一份聯合聲明:甚至有人提供傅柯一張美國來回機票,希望他能說服這位他素未謀面的俄國作家與沙特共同簽署一份宣言。如果不是提供機票的承諾未能實現,就是傅柯沒有接受,總之那份聯合聲明並未成真。

支持蘇聯異議分子運動的人士,有許多也跟所謂的新哲學家運動有關連。一九七七年夏季,傅柯與後者的關係愈來愈明確。「新哲學家」一詞衍生自貝爾納亨利.列維在一九七六年六月發表於《文學新聞報》的人物檔案,其中使用的這個集合名詞指的是列維自己,還有伯努瓦(Jean-Marie Benoist)、米歇爾.蓋林(Michel Guérin)、鍾貝,以及拉德侯(Guy Lardreau)。一個月後,《新觀察家》刊登了帕迪讓(Gérard Petitjean)的一篇長文,標題為〈新大師〉(Les Nouveaux Gourous);這次的新哲學家陣容包括了多勒、伯努瓦、鍾貝、拉德侯、格魯克斯曼、布希亞、歐肯格姆,以及普蘭查斯(Nicos Poulantzas)。普蘭查斯是頗為奇特的人選,因為他一般都被視為馬克思主義者。「新哲學家」的成員雖然不全然固定,但先前那份名單卻主導了當時的大眾觀感。在接下來的一年左右,似乎只要翻開報紙或打開收音機,就不免會接觸到新哲學三字。列維成了這個變動不定的組合當中的核心人物,一部分是因為大多數「新哲學家」的著作都出版於他為格拉塞出版社主編的「人物」(Figures)與「理論家」(Théoriciens)叢書。他傑出的經營與廣告能力對於推出及宣傳他們的著作頗有幫助,他本身富有浪漫氣息的俊美相貌以及在鏡頭前極為上相的深色頭髮,更是確保他得以在媒體上獲得最大程度的曝光。

這個頗為駁雜的群體所產出的著作如果說有任何一致性,那就是一種負面的團結,其核心是猛烈抗拒各種型態的馬克思主義。大多數的新哲學家都有左派的過往;舉例而言,鍾貝與拉德侯是無產階級左翼的創始成員,他們就是在那樣的情境下結識了傅柯。大多數都是高師人,也都像列維一樣受過阿圖塞的教導。阿圖塞、毛澤東與馬克思這時全都一併遭到他們揚棄。他們新的理論守護者是拉岡、傅柯與索忍尼辛。拉岡提供了大師的形象(一種神話般的論述中心,主張一切事物與所有人都必須臣服於法則,而且對於世界獲得完全的知識是有可能達到的成果),傅柯提供全景監控監獄的形象,索忍尼辛則提供了令人無法招架的經驗證據和救世狂熱。他們的毛派背景表示這些新哲學家幾乎沒有人對「修正主義」的蘇聯懷有太多好感,但是對馬克思主義的新興批評遠遠超過對修正主義的譴責。更重要的是,鮑若望(Jean Pasqualini)的《毛囚徒》(Prisonnier de Mao;其中透露了中華人民共和國有集中營存在)以及布侯業勒夫婦(Broyelles)對中國的記述所揭示的事實,摧毀了「真正的社會主義」可能存在於他方的幻想。

無產階級左翼在一九七四年十一月舉行最後一場大會之後即正式解散,但在那之前已經至少有一年是處於名存實亡的狀態。有些人對於布虛埃以及人民正義的概念可能造成的影響感到幻滅。許多人都對這個組織一度考慮踏上恐怖主義的道路感到作嘔,或者單純是害怕。不過,大多數的評論者都一致認為,最後的喪鐘於一九七三年十月敲響,當時貝桑松的利普(Lip)手錶工廠工人拒絕接受裁員,於是占領工廠,開始自行製造及發售手錶:雖然違法,但相當成功,而且沒有受到任何自命前衛並且採取祕密活動的激進人士協助。極左派風光不再,而且季斯卡在一九七四年五月當選總統之後所領導的較為自由派的政權,也無疑加速了極左派的衰亡。

新哲學家幾乎立刻就成為抨擊與嘲諷的對象。嘲諷有時可以是社會觀感的一種有用指標。一九七七年夏季,《新觀察家》刊登了一份「測驗遊戲」,以一系列的複選題讓讀者在作答之後判定自己是不是新哲學家。讀者只要能夠誠實聲稱自己在過去三年裡揚棄了阿圖塞,即可得到最高三分的分數;揚棄傅柯則沒有分數。理想的新哲學家應當曾在不同時間分別是正統共產主義者、毛派,以及激進天主教徒。由於媒體曝光度極高,甚至還造就了一個新詞:「pub philosophie」(來自publicité philosophie,大概可以翻譯為「廣告哲學」)。新哲學家確實自視極高,也喜歡互相恭維,幾乎每個人都會在書寫當中特意感謝自己的「朋友」並宣傳自己的作品。一九四八年出生的列維在《戴上人道面具的野蠻》(Barbarie à visage humain)一開頭這麼寫道:「我是雜種兒,誕生自一對邪惡的夫妻:法西斯主義與史達林主義,」接著指出:「我如果是詩人,那麼我就會吟誦生在世上的可怕,以及明日為我們準備的新群島。」由此可清楚看出,哲學謙遜在當時並不風行。

格魯克斯曼雖然一向否認自己是新哲學家,而且《廚師與食人者》(La Cuisinière et le mangeur d’hommes)的出版時間也比列維安排的宣傳還早兩年,但他的著作確實示範了結合傅柯與索忍尼辛的方式。《廚師》的基本論點是:「集中營就是集中營,不管是俄國還是納粹的集中營都一樣,」而且要是「沒有馬克思主義,就不會有俄國集中營」。支持這項主張的大部分證據都來自《古拉格群島》(The Gulag Archipelago)。此書的俄文本在一九七三年底開始能在巴黎購得,第一冊的法文譯本在一九七四年六月出版,第二冊在同年十二月出版。《快訊》在一九七四年一月刊登了內容摘要,但最重要的事件是作者本人在一九七五年四月十一日現身於《猛浪譚》節目。索忍尼辛的證詞具有的力量無可忽視,列維把這位《古拉格群島》的作者形容為「我們的但丁」,是撰寫出一部新《神曲》的詩人,由此可以看出索忍尼辛的證詞造成的影響。

索忍尼辛不是容易讓人接受的史詩作家。他在《猛浪譚》的其中一名對話者是惴惴不安的尚.丹尼爾,一方面滿心想要「徹底臣服」於索忍尼辛,但又不願認同這項論點:殖民越南雖是一項錯誤,但越南的去殖民化只會造成亞洲共產主義的擴張,而且越南人很快就會成為共產擴張的受害者。這個論點在一九七五年春季之時還無法讓人輕易接受。此外,依據丹尼爾本身的記述,他也未能說服索忍尼辛認為史達林主義只是共產主義的其中一個分支。這位《新觀察家》的總編輯對於自己的表現不完全滿意,但傅柯卻頗感驚豔,寫信向丹尼爾表示只有他能夠讓索忍尼辛「說出重點」。傅柯極為欽佩這位《古拉格群島》的作者,他主張有些人反對索忍尼辛的右翼傾向或是對宗教意識形態的支持是缺乏意義的,因為他說的話所帶有的歷史準確性完全無可質疑。

然而,格魯克斯曼雖然仰慕索忍尼辛,過去極左派的語言卻仍可見於他的論辯當中。他一口氣譴責慈善救濟所(Hôpital Général)、納粹主義、「智利秩序」以及莫斯科的極權主義,由於指控極為籠統,因此看起來相當近似於他先前對龐畢度治下的法國的法西斯傾向所提出的譴責。庶民的概念也存留於他的言論當中。格魯克斯曼在一九七二年能夠這麼說:「今天,庶民就在革命陣營裡:毛派為人民保存了被左派放棄而交給法西斯主義的東西:庶民、大眾團結,以及勝利。」一九七七年,由普通法罪犯、嬉皮、邊緣勞工、外來移民及同性戀者構成的「烏合之眾」,在某個方面能夠類比於蘇聯的異議人士。這些人全都是未來集中營可能的囚犯,蘇聯的抗議人士也許能夠幫助西方更瞭解自己。

無產階級左翼的極左派思想向來都含有對庶民的想像性認同,但這個用詞本身也隱含了一定程度的鄙夷。在新哲學家對自己聲稱支持的異議分子所表現的態度當中,德勒茲也看出非常類似的情形。「令我感到作嘔的事情很簡單:新哲學家創造了一項殉道史……從屍體當中吸取養分,譴責古拉格的囚犯沒有早點『明白』……我如果屬於一個協會,那麼我一定會針對新哲學家提出申訴,因為他們對古拉格的囚犯未免展現出太多輕蔑。」在《新觀察家》的「一九七八年目標」(Objectif 78)辯論當中,洪席耶也表現出類似的鄙夷:「在這種裝模作樣的激切表現當中……占據大師地位的知識分子表態認同所有遭迫害的人士(蘇格拉底、基督、猶太人、古拉格的受害者),但我看到的只有一種宣傳式的表演,標誌著哲學進入國家商品的支配機轉所強制採行的那種語言模式。」

如果索忍尼辛是新的但丁,那麼傅柯在格魯克斯曼眼中即是他的先知。《廚師》大量運用《瘋狂史》:「蘇聯的監禁追上並取代了『在西歐開啟資產階級秩序的大禁閉』,二十世紀正在重蹈十七世紀的大禁閉。」這部原本構思為精神醫學史的著作,先是被轉變為一本探討反精神醫學的論著,現在又變成是對所有極權主義的譴責,尤其是蘇聯的極權主義。

傅柯自己也支持他的著作受到這種再詮釋。他在討論一部關於蘇聯集中營的電影時指出:「蘇聯的懲罰方式與『資產階級秩序』採取的方法一致,而我所謂的資產階級秩序是一種建立於兩百年前的秩序……強權在過去兩百年來總是不斷以這種歷久不衰而且無所不在的駭人景象製造恐懼。」他也依據自己的新擔憂重新詮釋他在東方集團的經驗,在一九七八年向一名訪問者提到自己當初是在波蘭完成《瘋狂史》,而「在寫作的過程中忍不住思索著我在身邊看見的情景」。不管是《瘋狂史》的內容,還是他當年接受的訪談,都完全沒有顯示事情是如此;傅柯明顯是在一九七○年代中期的情境當中重新詮釋並重新銘刻他自己的著作以及經驗。

然而,傅柯雖然能夠主張「古典時代的監禁」是古拉格的系譜當中的一部分,也確實提出這樣的主張,他卻對於把這兩者畫上等號的嘗試抱持警覺態度,也不盡然認同「我們每個人都有自己的古拉格」這種說法。他對洪席耶向他提出的問題所做的書面回覆當中主張,這類論點的危險之處在於為法國共產黨提供了一個脫身管道,也就是利用兩項命題(亦即蘇聯的問題和其他所有國家的問題一樣,以及法國共產黨對於古拉格的批評證明了該黨並不屈從於蘇聯)規避真正的問題,而在「政治監禁這個一般性的議題中大打泥巴戰」。

作者為英國傳記作家及翻譯家,專精二十世紀法國思想,他是倫敦大學學院法國文學博士,譯有近六十本法文著作,其中包括傅柯的法蘭西公學院講座《「必須保衛社會」》(”Society Must Be Defended”)。梅西長期為《激進哲學》(Radical Philosophy)雜誌供稿,著有《從知識脈絡解析拉岡》(Lacan in Contexts)、《傅柯的多重人生》、《批判理論辭典》(The Penguin Dictionary of Critical Theory)及《法農傳記》(Frantz Fanon: A Biography)。作者曾依出版社規劃需求而推出篇幅僅剩本書四分之一的精簡版《關鍵人物:傅柯》(Michel Foucault [Critical Lives])。

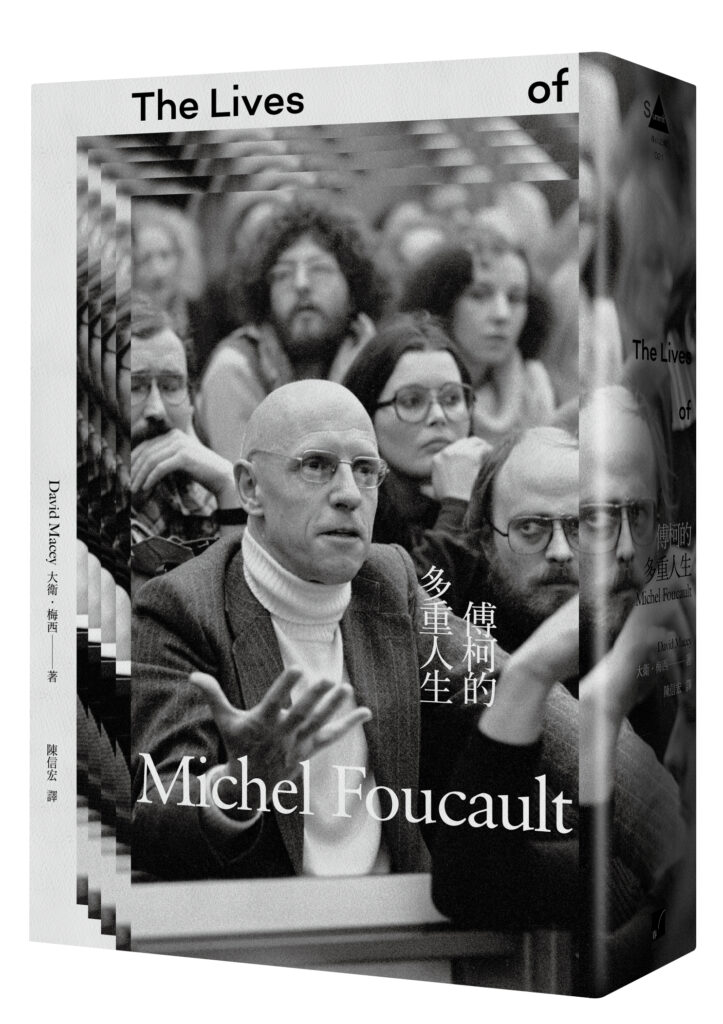

書名:《傅柯的多重人生》

作者:大衛.梅西(David Macey)

出版社:春山

出版時間:2023年8月

- 【書摘】《移工築起的地下社會:跨國勞動在臺灣》 - 2023 年 11 月 17 日

- 【書摘】《城中一座島》 - 2023 年 10 月 13 日

- 【書摘】《傅柯的多重人生》 - 2023 年 8 月 24 日