左或右,前或後,上坡或下坡:人必須堅持走下去,無論,將來還是過去。這本是不宣之秘:為了完成使命,你們應該,也必須把它忘記 ──Arnold Schönberg,《雅各的天梯》

(中)東歐並不單純只是一個地理概念,用美國歷史學家特納(Frederick Jackson Turner)闡述美國西進進程的字眼來說,現代的東歐是「邊疆」(frontier)。邊疆並不是一個界線劃定的地理概念,而是指一個全新的政治、社會乃至於理念運動在擴展過程中對於當地舊事物的摧毀消滅與重建。從19世紀到20世紀,東歐始終都是各種意義上的邊疆,是大西洋民主體制重建秩序的邊疆,是混雜交錯的民族認同運動彼此之間的邊疆,是法西斯主義生存空間的邊疆,也是共產主權全球革命的邊疆。

憲政民主的共同體神話

哈布斯堡王朝在一次戰後曾經意圖借鑑大英帝國重建一個民族共和的鬆散帝國,這在當時幾乎是一場不可能的政治實驗。如果奧匈帝國的實驗成功了,哈布斯堡王朝就能解決歐洲彼時最困難的問題:將理念與傳統完全不同的民族團結在一起,又能讓每個民族維持自己獨特的文化與語言,同時限制其國家主權,讓和平的國際合作可以有效運作。新哈布斯堡帝國的結果即使沒有後見之明也不難預期,反哈布斯堡的民族主義者,在羅馬集會,在倫敦的雜誌《新歐洲》上熱烈宣揚他們「受壓迫民族」不容打折的建國理念。這場政治實驗的失敗也為東歐未來一百年在不同「共同體神話」之間的激烈衝突拉開序幕。

現代東歐的一百年可以用「共同體的神話」來概括,正如康納利(John Connelly)皇皇巨著所示。19世紀是民族主義的時代,誕生了一種看待人類政治結社的全新思維方式,或者說政治神話,民族主義不只被奉為運動圭臬,東歐的民族運動還有別於前幾波的民族浪潮,藉由語言的本地力量大量動員了民眾的情緒。

然而,世紀之交的全新共同體想像並不僅僅只有民族主義,一批世界最優秀的法學家嘗試在這個沒有包袱的地方擘畫更人道的民主共同體,而瞄準全球革命的共產主義,也把這裡視為直進資本主義核心地帶的戰略要地,最後,瘋狂的法西斯分子還把東歐當成種族帝國的生存空間。在這些共同體的神話中,東歐都是舉足輕重的邊疆地帶,在這個哈布斯堡王朝瓦解所遺留的權力真空地帶中,對於未來秩序的種種構想與渴望,各種不同的「共同體神話」彼此激烈衝突。

在各種共同體神話中,民主政治的共同體神話經常被忽略。歐陸政治的憲政化進程在19世紀末,在1871年德意志帝國憲法的誕生後,進入停頓期。一戰爆發前夕,整個歐洲大陸只有少數幾個國家實現了普選與議會政治的民主憲政。隨著一戰的結束,民主立憲的呼聲再次席捲東歐,有識之士希望在民主憲法的基礎上重建新的政治秩序,法理學者不遺餘力的展開「比較憲法」的研究。即便殘破不堪,戰後的東歐大地仍有一種追求完美憲法的唐吉訶德式氛圍。作為新民主政體領頭羊的德奧兩國,更率先突破其前輩的憲法窠臼,將社會福利相關立法入憲,影響所及,諸如羅馬尼亞與塞爾維亞等國,都將19世紀自由主義無從想像的「公民社會權利」納入憲法。

東歐的民主制憲浪潮反映了新生代法理學者對於凡爾賽體系的樂觀期待,然而,西歐的輿論卻不看好它們的進展,普遍質疑在沒有自發大眾運動傳統的地方,民主無法生根,而如果民主只是巴黎和會所強加的體制,那就根本沒有存續的可能。東歐的民主政治實驗後來固然因為左右翼的激烈衝突終告流產,然而,西歐的坐視也是主因之一,威瑪憲法的起草者普羅伊斯(Hugo Preuss)曾說「要麼威爾遜,要麼列寧」,然而西歐的政治領袖對於東歐國家打造社會主義化的憲法以抗衡共產革命的戰略意識,並沒有多大的體會。要直到二次戰後,當共產赤焰已經延燒到西歐時,西歐的政治家才終於意識到民主的崩潰從來都不是一家一國的事。

無產階級的共同體神話

正如後來所見,共產主義與法西斯主義迅速擠壓了議會民主的生存空間。對於議會民主的熱情與信心並沒有在普羅人民中生根,其實,法理學家的「完美政治體制」理想一直都是空中樓閣,他們激烈爭辯新的國際法秩序與國家主權如何調和,以及法規範是如何如何具有效力與正當性,現實卻是大戰甫結束,暴力隨即席捲整個東歐,迷戀暴力經驗的德意志軍官及思想家榮格爾(Ernst Jünger)早在大戰剛結束時就斷言「這場戰爭是暴力的起始而非結束」。

情況也確實如此,匈牙利爆發內戰,又與羅馬尼亞展開毀滅性的戰爭,拉脫維亞在波羅的海為了捍衛獨立與新生的蘇俄鏖戰不休,初生芬蘭的內戰則幾乎是焦土上的戰爭,英國的準軍事組織「黑棕部隊」在愛爾蘭掀起血腥殺戮,波蘭與立陶宛齟齬頻生,德國則巷戰頻發,早在最終解決之前,納粹扶植的克羅埃西亞政權就已經以極端手段解決「塞爾維亞人問題」。正如歷史學者克蕭對這個時代的描述,兩次大戰之間其實並不是一段和平的間歇,而是一場歷時更久,範圍更廣的殺戮。議會民主在內戰的焦土上搖搖欲墜,而也就像所有的危機一樣,經濟的大蕭條更是讓人民質疑民主體制的治理能力。

西歐的政治領袖對於東歐大地的內戰依舊袖手旁觀,邱吉爾將這些中東歐、巴爾幹乃至土耳其的戰亂稱之為「侏儒的戰爭」,一副文明人不屑插手的做派,這也直接導致初生的國際聯盟無從使力。西歐國家的冷眼部分原因也是因為他們自顧不暇,正如榮格爾所說,大戰之後的世界是一個新的熔爐,它的「鑄模為鮮血灌滿,而力量則為鐵拳掌握」,暴力的衝突如今不只在國家的邊境之間,不只在國家內部的武力對抗,還在於階級與階級之間,老牌西歐民主也正在遭遇前所未有的挑戰:一個新生的無產階級。

法西斯主義的共同體神話

斯賓格勒在《西方的沒落》中將「無產階級」視為西方文明的巨大挑戰,他稱無產階級「寄生在城市」,是一種「新型的游牧民族」,他們的破壞性在於「沒有傳統、絕對務實、機制靈活而且沒有信仰」,在民族內戰頻仍的時代,他斷言這個階級最終將取代民族而崛起,並將西方文明帶入終局。無產階級有自己的「共同體神話」,而擋在面前的正是資產階級的議會民主。

西歐人對於共產主義的恐懼遠比法西斯主義更甚,更逐漸取代德國人成為流行文化中的反派典型。1924年,暢銷作家約翰巴肯的小說《三個人質》中的反派角色梅迪納,表面上是溫文儒雅的保守派政客,實際上卻是「帶著微微拉丁口音」的愛爾蘭移民,「永遠劃不好十字」的敵基督者,一個典型布爾什維克的形象。

自由民主的政治體制無力馴服無產階級的暴力,與此起彼落的內戰共同成為孕育法西斯主義的沃土。對於法西斯主義的學術論辯經常聚焦在其不定的意識形態內容與主張,而忽略所有法西斯主義從兩戰期間直到今天的共通本質:它通過對領袖的追隨,帶給人民的安全與希望,即便人民知道那也是虛幻的。沒有什麼學院的法西斯主義著述比得上英國作家Osbert Sitwell,他在1920年秋天造訪阜姆港,他這麼描寫這座城市的法西斯狂熱,「一派生機與躁動的生命力似乎預示著一片全新的大地,全新的體制」。

法西斯主義帶給苦於內戰與暴力衝突的人們一種全新的共同體神話。威爾遜曾經非常不解將馬志尼視為國父的義大利,居然不顧其「民族自決」理念,在巴黎和會索求領土戰利品。義大利的法西斯主義思想大師詹提勒(Giovanni Gentile)認真回應了威爾遜的疑惑,他認為威爾遜誤解了馬志尼,馬志尼的思想實質是某種關於生命的政治理念,「一個民族的健康與否在於動員人民採取行動的成功與否」。不論是否成理,他的詮釋都表明法西斯主義共同體神話的本質:讓人們感覺到有力量掌握一切,而這種力量感定義了一個民族的健康。在那個議會民主無法帶給人們希望的時代,民族主義右翼與法西斯主義也就注定水乳交融。

若對東歐一無所知,人們將無從知悉當代

東歐從二十世紀伊始就是理念激烈交鋒的邊疆地帶。民族主義與共產主義在此催生新品種的共同體,泛化的血濃於水共同體或者無產階級專政,世紀最優秀的法學家曾經在此擘畫最完美的憲法,而初生的法西斯主義也在這裡紮根茁壯。民族的共同體神話、無產階級的共同體神話、憲政民主的法規範共同體神話,最後到法西斯主義鐵與血的共同體神話,這些共同體神話在邊疆東歐的激烈衝突。

每一種共同體神話都視自己是必須完成的使命,宣稱使命只有摧毀其他對手才能實現。於是,這些針對美好未來的激烈鬥爭並沒有帶來和平,而是前所未有的暴力衝突。

東歐更是秩序理念激烈碰撞之地,帝國秩序的瓦解沒有帶來民族共容的和平,兩大極權的生存空間野望將它染成一片血色,曾經東歐是蘇維埃全球共產革命的堡壘,世紀之交的它是歐洲共同體理念的試煉。二十年後的今日,東歐依舊難免於民粹浪潮,普丁侵烏後,更是再度成為民主與法西斯的理念衝突之地。

邊疆東歐的這一百年,是人類歷史上前所未有的思想與意識形態衝突,最深刻的思想也孕育出最血腥的殺戮。而若對東歐一無所知,人們將無從知悉當代,我們也將無從構思未來。

作者興趣是政治思想與歐陸當代思想、被深刻思索過的一切,以及一切可以更有深度的物事,留心閾界、間隙與極限成癖,深信自由起於文字的繼受、交鋒、碎裂、誤讀與訛傳。

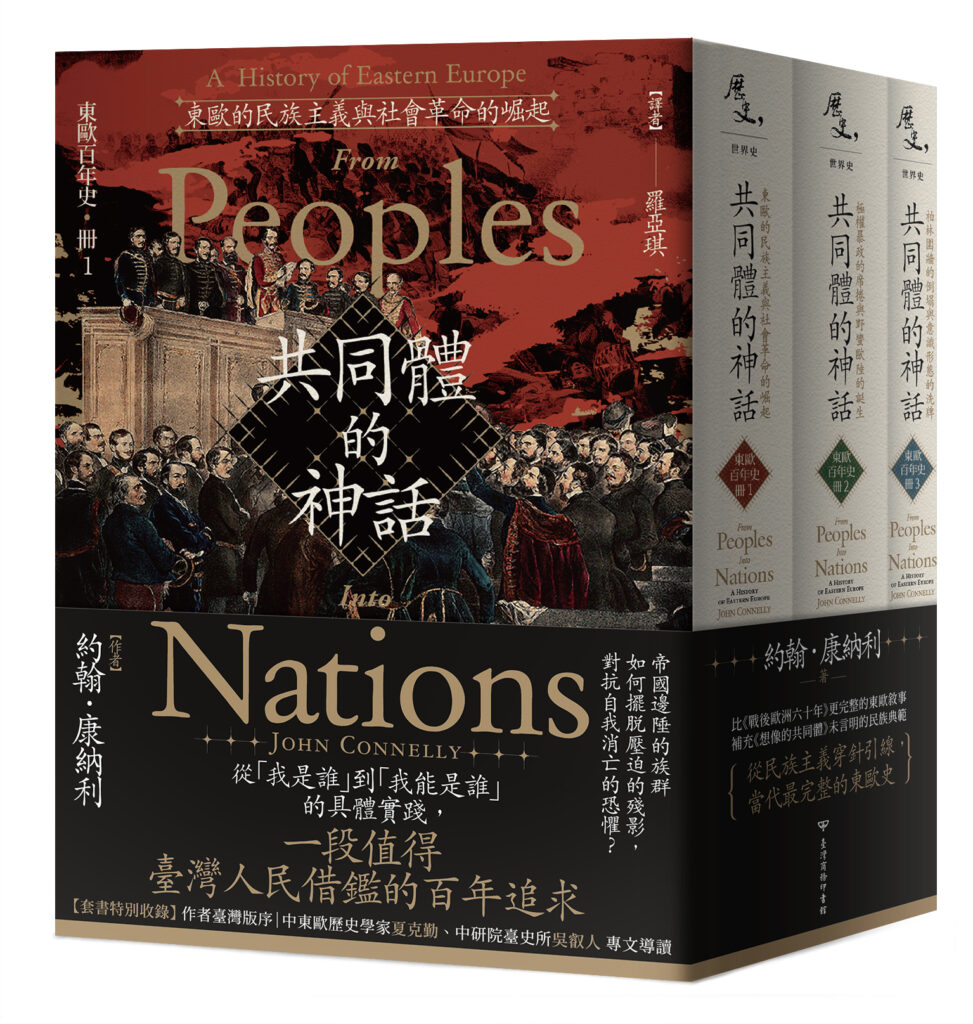

書名:《東歐百年史‧共同體的神話》(共三冊)

作者:約翰.康納利(John Connelly)

出版社:臺灣商務

出版時間:2023年8月

- 外星球與墓地:康德誕生三百年後的永久和平 - 2024 年 4 月 23 日

- 怎麼看《三體》才不會像小粉紅? - 2024 年 4 月 5 日

- 2014何以成為全球反中帝零年 - 2024 年 3 月 25 日