一個詞彙就是一處戰略高地:鄉土文學論戰

「鄉土文學」是什麼?

根據我個人非正式的統計:「鄉土文學」一詞,可能是台灣文學諸流派當中,最廣為人知的;而「鄉土文學論戰」,也是不懂台灣文學史的普通人,也多多少少聽過的文學事件。大部分人可以不知道現代主義、現實主義、反共文學、外地文學這些名詞,也可能通通沒聽過本書前面六章的任何一場論戰,但講到一九七七年的這場「鄉土文學論戰」,大概都會有一點「好像很重要」的印象。甚至,許多人會有「台灣文學=鄉土文學」的印象——話先說在前面,這個印象是錯的,前者的範圍比後者大得多。

不過,最廣為人知,並不代表大家真的都了解。相反的,它可能也是最受誤解的文學名詞之一。之所以如此,是因為「鄉土文學」這一看似沒有很困難的詞彙,在台灣文學史上的涵義卻很複雜,每個時期、每個流派的文學人,對它都有不同的定義。或者這樣說吧:只要看你如何定義「鄉土文學」,我幾乎就能猜出,影響你最大的文學流派是哪一個。

在我剛念台灣文學研究所時,曾經聽過一種說法,認為台灣至少經歷過三次「鄉土文學論戰」。第一次鄉土文學論戰,就是本書第二章的「台灣話文論戰」;第二次鄉土文學論戰,則是本書第四章的「『橋』副刊論戰」;第三次鄉土文學論戰,則是本章這場,比新詩的「關唐事件」稍稍晚一點的大戰。以規模和影響力論,一九七七年這場是最大的,因此我刻意用了其他的名詞來標示前兩次論戰,把「鄉土文學」一詞留在本章。

然而,如果我們把這三場「和鄉土文學有關」的論戰合在一起看,更可以發現「鄉土文學」一詞的複雜性——它們在吵的根本是不一樣的東西,竟然都被含括在同一個名詞底下?沒錯,這三場論戰,基本上包括了三種「鄉土文學」的定義:

1、以本土語言所撰寫的文學。此處的本土語言,通常是指台語、客語和原住民各族族語,不包含由外來政權移植進來的日語、華語。在「台灣話文論戰」裡,黃石輝所說的「鄉土文學」,就是這個定義。

2、以台灣本土的社會、環境、風土民情為主題的文學。此處的「台灣本土」並不限制語言,也不堅持描寫中下階層,只要是本土題材皆可。這是一種區隔於中國的文學,但有些帶有台獨色彩,有些沒有。比如「『橋』副刊論戰」裡的楊逵等人,主張的就是「不帶有台獨色彩、但希望區隔出台灣獨特性」的鄉土文學;而在戒嚴時期以鍾肇政、葉石濤等人為首的本土作家,則是「帶有台獨色彩、因此希望區隔出台灣獨特性」的鄉土文學。

3、以台灣社會中下階層的困苦為主題的文學,帶有左派色彩。通常以農民、漁民、礦工以及城市中的工人為主題,並且採取現實主義的技法。本章所講的「鄉土文學論戰」裡,主力的王拓、陳映真、尉天驄等人,就屬於這個立場。

這三種定義有互相重疊之處,但其核心關懷與價值排序不同,彰顯了不同作家的立場。第一種立場強調語言,第二種立場強調台灣特殊性,第三種立場則強調階級批判。如果你覺得很難分清楚,可以用不同的案例來想想看。比如說,如果我今天用華語寫一名礦工的故事,在定義3的框架下就符合「鄉土文學」,但在定義1的框架下就不算。如果我今天用台語文寫一個台南仕紳家族的興衰起落,因為聚焦在有錢人身上,所以定義3不會認為這是一篇「鄉土文學」,但定義1和定義2都會接受。

因此,不同的定義,就會認可不同的文學作品。即使表面上大家都說「我支持鄉土文學」(或「我反對鄉土文學」),他們還是有可能彼此排斥,形成不同的流派。而這也是許多文學論戰爆發的根本原因。對文學圈外的人來說,可能覺得:「為什麼要爭這種事呢?為什麼不包容所有人的論述就好?」可是對文學圈內的人來說,這是一個價值排序的問題:定義3的人,會覺得你怎麼可以在「鄉土文學」裡面置入資本家的故事?定義1的人,也可能覺得使用外來語言的人,憑什麼說自己貼近「鄉土」?

更進一步說,如果有任何一個文學流派成功奪取了某個名詞的定義權——也就是說,讓普羅大眾都接受他們定義的版本——,那他們所認可的那種文學作品,就可以不斷取得文學上的正當性。對圈外人來說瑣碎到不行的理論爭議,對圈內人來說,那可就是決定下個世代誰能主宰文壇的「戰略高地」了。

而「鄉土文學」,就是一個超級戰略高地。

「鄉土文學」的崛起與官方作家的攻擊

就在新詩的圈子陷入「關唐事件」,試圖從現代主義「回歸傳統」與「回歸現實」的同時,小說的圈子也正經歷類似的歷程。

一九五○年代末期,紀弦的「現代派六大信條」不只震撼了詩人,也啟發了小說家們。從那時開始,許多小說家紛紛投入了現代主義小說的創作裡。其中有兩個團體最具代表性,一是以台大外文系的白先勇、王文興、歐陽子、陳若曦等人為首的《現代文學》雜誌,二是以尉天驄、陳映真、劉大任等人為首的《筆匯》雜誌。他們在一九六○年代前後,都繳出了許多現代主義的佳作,至今仍是台灣小說家的必讀書單。

然而,到了一九六○年代中期,兩批現代主義小說家卻做出了不一樣的選擇。《現代文學》作家群大多仍繼續現代主義路線,像白先勇、王文興這兩位作家,到半世紀以後的現在,仍然言必稱現代主義。但《筆匯》作家群則在改組為《文季》雜誌之後,陸續放棄了現代主義路線。尉天驄和陳映真的第一本書,都是充滿憂鬱氣息的現代主義小說,但在那之後,他們不管是創作還是評論,都漸漸走向明朗、清晰、關懷現實題材的方向。這一波路線轉折,後來更吸納了黃春明、王禎和等新秀,佳作迭出。於是,「鄉土文學」的名號響徹文壇。對「反共懷鄉」教條厭煩,卻又不想看現代主義者喃喃自語的讀者們,深深傾倒於這批融合了高度文學技巧與深度現實關懷的作品。

一時之間,「鄉土文學」幾乎成了知識分子認識世界的基本教養。要了解工人,就讀楊青矗;要了解漁村,就讀王拓。黃春明的鄉村風物,陳映真的資本主義批判,王禎和對「底層人群之殘酷」的銳利描寫⋯⋯這些既有文學美感、又能滿足讀書人淑世理想的作品,很快樹立了台灣小說史的新高峰,影響力甚至遠遠超出文學圈以外,堪稱文學小說的黃金時代。

然而,正是因為鋒頭極健,「鄉土文學」很快迎來了官方的注意。前此的「現代主義」雖然消極杯葛官方的「反共懷鄉」,但至少沒有明擺著對抗官方意識形態。「鄉土文學」卻不同,它們強調關懷底層群眾,反對跨國資本掠奪台灣社會,這可是左派思想了。對戒嚴時代的政府來說,我鼓吹反共,我最多容忍你「不那麼積極反共」,然而像鄉土文學這樣偷渡「共產黨的左派思想」,那就不能坐視不管了。

於是,在一九七七年四月,「鄉土文學論戰」就在官方派作家的主動攻擊下爆發了。那個月,《仙人掌》雜誌策畫了「鄉土與現實」專題,共收錄十一篇文章,以王拓、銀正雄、朱西甯三篇最具代表性。其中,銀正雄的〈墳地裡哪來的鐘聲〉是論戰的引爆點。他點名批評王拓的小說〈墳地鐘聲〉,並且引申到對整個鄉土文學的攻擊:

然而,民國六十年後,「鄉土文學」卻有逐漸變質的傾向,我們發現某些「鄉土」小說的精神面貌不再是清新可人,我們看到這些人的臉上赫然有仇很、憤怒的皺紋,我們也才領悟到當年被人提到的「鄉土文學」有變成表達仇恨、憎惡等意識工具的危機。

可以注意到,銀正雄假裝自己同意鄉土文學,只是不同意「變質的鄉土文學」。而他同意的那種文學是什麼呢?是「清新可人」的,沒有「仇恨、憤怒」的——換句話說,就是不批判社會現況的文學。你寫寫鄉村小人物,可以;但你若要寫鄉村小人物被地主欺負、被工廠壓榨,那就是「意識工具」了。這就是閱讀「鄉土文學論戰」相關文獻時最需要注意的地方,因為「鄉土文學」這個詞彙太無害了,每個人都會說「沒問題呀可以寫」,但實際上都會透過自己的文章偷換定義,指責論敵「變質」。而銀正雄所指責的「變質」,正是劍指鄉土文學當中的左派思想。雖然他沒有一字提到左派,但給出了大量的暗示,比如下面這段:

「鄉土文學」走到今天的居然變成這個樣子,真令人寒心,而今天又有人高喊在文學上要「回歸鄉土」了。問題是「回歸」到什麼樣的「鄉土」?廣義的「鄉土」民族觀抑或偏狹的「鄉土」地域觀念?如果是後面這條路,我們要問那跟三十年代的註定要失敗的普羅文學又有甚麼兩樣?

這一段的關鍵字,是「三十年代」和「普羅文學」——這是國民黨永遠的傷痛來源,因為一九三○年代發生在中國文壇的左派浪潮,讓國民黨失去了知識分子的支持。當銀正雄這麼說,其實就是在暗示鄉土文學「親共」了。

而在同一期的《仙人掌》雜誌裡,王拓自然不可能事先回應銀正雄的攻擊。他所撰寫的〈是現實主義文學,不是「鄉土文學」〉一文,非常清晰地把我們前面講過的「小說路線轉折」總結了一輪:

因為一九七○年後的台灣社會,如前面所分析的,在一連串國際重大事件的刺激下,國內的政治、經濟和社會環境都有著重大的改變,反對帝國主義的民族意識和反對財富分配不均的社會意識普遍覺醒和高漲。為了反對帝國主義,在文化上便自然要求對本位文化重新作一次新的認識、估價和肯定,以作為建設新的本位文化的基礎;為了反對壟斷社會財富的少數寡頭資本家,自然會對現行的經濟體制下各種不合理的現象加以批評和攻擊、自然要對社會上比較低收入的人賦予更多的同情和支持。

在這段文字裡,王拓提出了兩個「反對」:反對帝國主義,這裡指的是反對西方文化入侵、反對現代主義,所以要「回歸傳統」;反對寡頭資本家,也就是希望正視隨著經濟發展而產生的貧富差距問題,所以要「回歸現實」。用詞雖然不同,但與前一章「關唐事件」的概念是差不多的,可以看到這確實是一九七○年代的兩大主軸。

需要強調的是:王拓等鄉土文學支持者,他們當時都不能算是「獨派」——這種立場要到下一章的論戰,才會正式浮出文壇水面。所以,他所說的「本位文化」,指的是中國文化;他所要排斥的,是西方文化。事實上,王拓的文章花了極大的篇幅,在批評美國如何在經濟、文化、政治上全面控制了台灣。此處的「回歸傳統」,也應當理解為「回歸中國傳統」,而非「回歸台灣傳統」。在整場「鄉土文學論戰」裡,「鄉土文學陣營」的主流是關懷底層的左派,但並不是支持台灣獨立的本土派,他們大多數是認同中國民族主義的。我們不能用現在的觀念去套,以為「統派必然不關心台灣」;對於王拓、尉天驄、陳映真這樣的「左派+統派」而言,台灣既然是中國的一部分,那關懷中國與關懷台灣並沒有矛盾。

相較於銀正雄以影射方式指責左派,同一期《仙人掌》雜誌上的朱西甯,則採取了不同的策略——不好意思,說「策略」可能有點太好聽了,實際上他的這篇〈回歸何處?如何回歸?〉,比較像是嗑了太多胡蘭成的迷藥之後,炮製出來的一大團胡言亂語。在整場論戰中,最讓人有種「你要不要聽聽看你自己在講什麼」之感的,就是朱西甯跟後期參戰的王文興了。總之,他以某種玄學的角度,認為中國是講究「天人一體」的,沒有西方人的階級問題,從而否定了鄉土文學的左派訴求。馬克思真是笨到家,怎麼就想不到這種精神勝利法呢?除此之外,他還採取了另外一種角度,批評「鄉土文學」所立足的「鄉土」是有問題的:

鄉土文藝是很分明的被侷限在台灣的鄉土,這也還沒有什麼不對,要留意的尚在這片曾被日本占據經營了半世紀的鄉土,其對民族文化的忠誠度和精純度如何?

這段話,不禁讓人想起「『橋』副刊論戰」裡,外省人的種種「奴化」論述。對於朱西甯這樣的外省人來說,被日本殖民過的台灣及台灣人,就是「被玷汙」了。既然是這麼一塊被玷汙的鄉土,又有什麼值得「回歸」的?言下之意,值得寫的仍然是海對岸的中國大陸,他所擁護的還是「反共懷鄉」的官方教條。不過,最令鄉土文學陣營氣結的,恐怕還是他使用了「忠誠度」和「精純度」二詞:這隱隱在暗示,你們這些提倡描寫台灣鄉土的,都是有「分離主義」或「台獨」傾向的。如果朱西甯的這種指控為真,那也就罷了(就像銀正雄指控鄉土文學作家是左派,確實是正確的判斷);但鄉土文學陣營絕大多數都是統派,這種指控就頗有欲加之罪、刻意曲解的味道了。

總之,在一九七七年四月的《仙人掌》裡,鄉土文學論戰最主要的兩大陣營已經出場了,分別是主張反共懷鄉的「官方陣營」,以及主張左派關懷「鄉土文學陣營」。在接下來將近一年的時間裡,這兩方將就此駁火數十篇,從文學立場打到社會分析,從文藝美學談到經濟學理論,不僅是台灣文學史上最重要的論戰,甚至放在台灣史裡面,大概都是無法跳過的重大事件。

作者為台灣桃園人,一九八八年生,畢業於國立清華大學人文社會學系、國立清華大學台灣文學研究所。曾獲金鼎獎、林榮三文學獎、全國學生文學獎、台積電青年文學獎。

出版過:

小說集——《誤遞》與《堊觀》。

小說連作——《以下證言將被全面否認》用虛擬的未來口述歷史結構,以多樣觀點描述一場台灣近未來的戰爭,探索台灣民族共同體的想像。

長篇小說——《暗影》以職棒簽賭案來探索台灣社會的面貌;《湖上的鴨子都到哪裡去了》摸索學校教育體制的權力結構問題。

非虛構作品——「作家新手村」系列二書《作家生存攻略》與《文壇生態導覽》,以田野調查精神一五一十描繪神祕的文壇鋩角與求生術;《只要出問題,小說都能搞定》分析如何用小說技術來解析世界、說服他人、洞悉讓人混淆的資訊洪流;《學校不敢教的小說》,藉經典小說解讀來分享學校教育裡不會探觸,但卻是許多年輕心靈期待理解的作品。

與朱家安合著的《作文超進化》,教學生培養思辨能力,只要知道人們如何思考、大腦如何運作,就能把文章寫得又快又好。與黃崇凱共同主編《台灣七年級小說金典》,介紹新世代的小說創作者。與愛好文學的朋友創辦電子書評雜誌《祕密讀者》,曾持續三年不間斷出版當下台灣僅見的文學評論刊物。

也在聯合報鳴人堂、蘋果日報、商周網站、想想論壇等媒體開設專欄。個人網站:https://chuckchu.com.tw

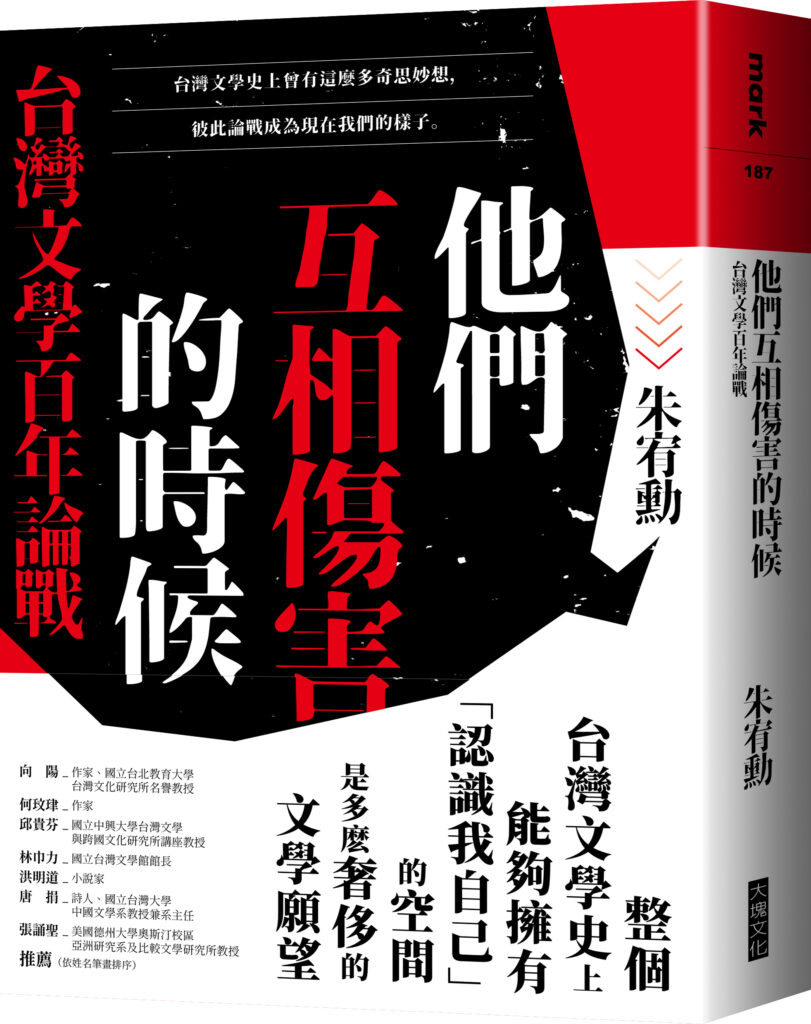

書名:《他們互相傷害的時候:台灣文學百年論戰》

作者:朱宥勳

出版社:大塊文化

出版時間:2023年9月

- 【書摘】《他們互相傷害的時候:台灣文學百年論戰》 - 2023 年 9 月 7 日

- 【書摘】《甘迺迪:美國願景》 - 2023 年 5 月 5 日

- 【書摘】《膨脹的帝國:俄羅斯土地收集史》 - 2023 年 2 月 3 日