義大利超級企業之首的興衰

里卡迪銀行創立於十三世紀三○年代的盧卡,是一個靠近佛羅倫斯又十分繁榮的商業城市,且一直被佛羅倫斯這個比自己強大的鄰居垂涎著。我們對里卡迪銀行的早期歷史所知甚少,不過大概到十三世紀中葉,里卡迪銀行已在羅馬、尼姆(Nimes)、波爾多(Bordeaux)、巴黎、法蘭德斯、倫教、約克(York)、都柏林,並且在舉行大型貿易博覽會的香檳地區四城鎮建立了分行。美國當代中世紀史家理查.克依帕(Richard Kaeuper)在完善重建了企業過往歷史後指出: 「這些事一點也不容易,既要協調各種理性商業活動,並跨越數千英里不好走的道路、急流、群山間的狹道,還要面對各種政治角力。」不過,里卡迪銀行都做到了!藉由「持續不間斷的信件往返」與自家信使傳信,「我們看到史蒂芬(Stephan)、魯畢諾(Rubino)和波寇(Bocco)帶信件而至.……想像一下那鮮活的畫面,這些信使背著沉重的文件袋,裡面裝著會計賬簿、往來文書、致重要客戶的文書複本,以及企業本身的信函。」

在這些信件當中,有一封從盧卡總部來的報告,裡面說香檳分行借了「大筆鉅款」給錫耶納的邦西尼奧里銀行(Bonsignori Bank of Siena)之巴黎分行,那銀行原本承諾會把錢還給倫敦或都柏林的分行,結果卻在邦西尼奧里銀行的代表被要求還錢時,「找了各種藉口說自己不知道錢是否已經還給倫敦分行或愛爾蘭分行了,也不知道還了多少」。然後這封信又繼續寫道:「因此,我們希望倫敦的各位讓我們知道,他們何時還了款,以及還了多少款項這兩部分的資訊; 還有愛爾蘭分行的部分也是。」盧卡、香檳、巴黎、錫耶納、倫教,甚至還有都柏林!銀行業竟已國際化到這種程度?

里卡迪銀行的規模之大,不只呈現在地理範圍上,也呈現在金融的意義上。在一封早期信件中,盧卡總部評估他們銀行在香檳貿易會上貸款的最高額度,竟已達到驚人的三十二萬弗洛林,這金錢交易的規模與他們其他業務相當具有一致性。接下來我們就來觀察一下這部分。

一二七二年,倫敦分行成交了一筆大生意—該分行成為愛德華一世(Edward I,1239~1307)的皇家銀行。針對國家長期的財政問題,他們為國王提供了一個非常複雜的解決方案。和大多數政府相似,愛德華國王的收入來自固定的租金、稅收和關稅等等。但是,除了政府和王室正常的開銷之外,他常常會面臨突然且龐大的財政需求,這些大部分是軍費,像是跟威爾斯(Wales)、蘇格蘭作戰,或是為了防衛他在法國的領地。里卡迪銀行同意提供貸款,以解決這些突如其來的資金缺口,同時他們也把國王的財政進行了理性運用,並從中收取固定收入。舉例來說,銀行取得了波爾多(Bordeaux)和馬爾芒德(Marmande)所有的關稅徵收權,最終還取得從英格蘭和愛爾蘭出口的所有羊毛與皮革的關稅,以及所有與「動產」相關的稅收。這些收入被里卡迪銀行用以償付國王的當期債務,也拿來儲蓄以備未來不時之需。

里卡迪銀行作為英國國王皇家銀行的期間(1272~1294),平均每年借給愛德華一世十一萬二千弗洛林。對於里卡迪銀行來說,從這個協議中到底直接獲利了多少,或者到底用什麼方式獲利?目前還不清楚。但有些歷史學家估計,銀行除了每年從國王的債務中收取大概17%的利息,也從國王當前的收入中直接抽成;另外有一件事情十分清楚,那就是藉由與國王之間的關係,銀行得到的間接獲利相當豐厚,因為政府會盡全力幫忙銀行向國王的臣民討回呆帳。一二七七年,愛德華一世指定財政部的男爵「召集里卡迪銀行所有的債務人,給予它們幫助和諮詢,好讓他們能在期限之前還清所有債務」。後來國王又委派郡長們為里卡迪銀行討債。作為一家為王室提供服務的銀行,里卡迪銀行在愛德華的領土上擁有很高的信用,也因此成為主要的貸款人,敲定了不少商業協議,比如由英國的羊毛生產者直接供貨的長期合約。

除了成為國王的皇家銀行外,里卡迪銀行也跟教宗有一層特殊關係,常常要為教宗收款送往羅馬。這讓銀行與教宗雙方在徵收特別稅、藉以支援十字軍上,有了三方的重要連結。這筆錢是要給國王們以及一些重要領主們,可以專款專用在領導十字軍上。事實上,愛德華一世也在一二七○年參加了第九次的十字軍東征,一二七四年在他父親駕崩之後才回國登基的。因為諸多理由,教宗始終不承認愛德華一世有得到那筆十字軍特別稅的資格,這導致多年以來國王和教宗為此事爭執不下。而在這段期間內,這筆資金就存放在里卡迪銀行中,最終積累到了五十萬多個弗洛林。

一二九一年,法國國王逮捕境內的義大利人,里卡迪銀行也被迫支付了一大筆罰金。同時間教宗也改變想法,特准愛德華一世得到這筆十字軍特別稅。作為優秀的商人,里卡迪銀行當然不會原封不動地把教宗的這筆錢一直存放在保險庫裡,而是把資金全拿去做了各種投資。教宗突如其來改變想法的意外,讓措手不及的里卡迪銀行只能趕快想辦法湊足現金,但這讓他們因此陷入極為脆弱的困境。接著到了一二九四年,愛德華一世與法國國王美男子腓力四世(Philip the Fair of France)為了爭奪加斯科涅(Goscony)而兵戎相見。這是一場「後代將進行的百年戰爭之預演」。這場戰爭又讓里卡迪銀行感到十分頭痛,光是要籌措給愛德華國王的那筆教宗資金,就已經超出他們的能力範圍,更別說再提供愛德華跨海遠征所需的巨額貸款了。這惹得國王大怒,下令逮捕里卡迪銀行在倫敦的所有成員,沒收他們全部的財產和銀行的所有資產,接著把他們驅逐出境。換作是其他的國王,他們甚至可能通通被砍頭。

另外,還有來自法國國王的麻煩。法國國王也逮捕了里卡迪銀行的常駐人員,這一次的罪名是指控里卡迪為外國勢力的代理人,是愛德華一世的私人銀行。這導致了巴黎和波爾多分行出現擠兌。最後里卡迪銀行在一三○一年關閉,對所有相關人事物而言,這都是一個長期性的財政災難。

在總結義大利資本主義企業的相關討論之際,如果沒提到這些企業對慈善事業的貢獻,就顯得極不適當。「每當他們規劃或修正預算的時,總會有一份救濟窮人的基金,會從整個企業的資本中劃分出來。這些基金會以『我們仁慈的神』之名入帳,代表在這種意義下,窮人也是企業的合夥人。發股利時也會有適當比例的份量會分給窮人。」事實上,企業在清算資產時,也會根據窮人在整體資本的占比被算在創辦人之列。大多數企業都有一個迷你現金盒,讓實習生用來施捨給任何請求捐獻的乞討者。與此同步的是,這些企業的分類帳或是賬本上都可以看到感謝神的箴言金句。當然並不是所有內容都在講慈善:「我們祈求神和聖母在不久的將來,能讓我們處在一個能幫助他人的位置,就像別人幫助我們一樣。但現在我們應該先恪守本分。」這是里卡迪銀行倫敦分行的一名會計在一二九一年左右寫下的話。

義大利資本主義,「清教主義」和節儉

很明顯地,資本主義不是源自於新教倫理,而是早在宗教改革數世紀之前,就已經在義大利城邦繁榮發展了。事實上,許多經濟史學者也抱持著相反看法,認為新教倫理才是源自於資本主義的產物。不幸的是,這些歷史學者將注意力集中在十六世紀,他們嘗試解釋宗教改革的出現,是因為商業階層(布爾喬亞,the bourgeoisie,或稱資產階級)地位的快速提升,他們更偏愛多一些個人主義、少一點制度規範下的宗教選擇—這也就是基督宗教之所以讓資本主義成為可能的原因;但於此同時,資本主義又反過來形塑了宗教偏好和宗教情感。不過,如果資本主義隱含有宗教深意,那麼更好的觀察選項也許不是亂成一團的十六世紀,而應該是第一個資本主義社會。那麼,那些與清教主義和新教倫理相似的產物,是否曾出現在義大利的北部城邦呢?是的。當義大利北部的工業資本主義興起時,一種強烈的禁欲思想,即清教運動的原型「謙卑者派」(Humiliati,拉丁語意思是「謙卑之人」)也同時傳開來了。此外,節儉的生活準則也風行在這些城邦之中,一再地被轉頒為法律。

義大利的清教徒

雖然「謙卑者派」隸屬於虔誠的羅馬天主教徒,而且並不是另一個獨立修會,但就像之後的清教徒一樣,他們推動的主要是一場世俗運動,組成的信徒追求苦行的宗教標準,但仍維持正常的世俗生活。「謙卑者派」信徒發展出三種信仰層次。第一個層次由神職人員所組成,維持著典型的修道院社群生活。第二個層次中的善男信女選擇組成共同生活的團體,保持修會生活般的戒律,但不正式發誓。這兩個層次的組成來源則是第三個層次的一般信徒,他們不僅是「謙卑者派」運動的起源,也是整個運動中最有規模和和最有影響力的平信徒。他們當中大部分人都已婚,踐行著「有限的守貧」。義大利北部的「謙卑者派」信徒多達數千人,甚至可能數萬人。

就像他們的名字所表達的,「謙卑者派」成員致力於一種謙卑的生活,他們發誓一天不吃超過兩餐,穿著樸素,全身心致力於「苦行、祈禱、團契及體力勞動,同時也和家人生活在一起」。為了實踐體力勞動的誓言,許多「謙卑者派」信徒都成為紡織工人,也有人從事手工藝, 還有人似乎繼續經商。但是他們所有人都發誓要把所有「多餘的收入」捐給窮人。

「謙卑者派」在十二世紀的某個時刻出現於米蘭及其周邊地帶,然後從那裡開始傳播到包括熱內亞在內的北部資本主義城市,然而倫巴底仍然是運動的中心。這些城市無與倫比的富庶,對於這場運動的興起十分關鍵,因為「謙卑者派」訴求的對象是特權階級而非窮人。幾個世代的馬克思學者都弄反了,一直定義「謙卑者派」的興起是無產階級對資產階級剝削的反抗。之後比較沒那麼教條主義的學者,承認資本主義確實對於「謙卑者派」的興起扮演了關鍵角色,只是他們的運動是一種富人對抗物質主義的回應。史料紀錄表明,「謙卑者派」運動的參與者都是「有錢的市民、貴族、神職人員,反而沒有無產階級參與的痕跡」。

「謙卑者派」不是被迫苦行,而是「選擇苦行」。他們大多數都「識字…….包括許多貴族…….他們刻意讓自己成為窮人,也和窮人一起生活,實踐這些準則對他們來說再真實不過了,即便對那些他們想成為的人(窮人們)來說十分荒謬」。這些是典型的中世紀苦行。其實真正沒錢吃飯的人不會進行齋戒,苦行的信仰吸引的主要都是那些沒辦法在財富(通常是繼承來的)和物質主義中找到滿足的人。比起躲進修道院的避難所中,「謙卑者派」反而嘗試為了全體基督徒樹立一種新的生活方式,就像數百年後的清教徒一樣。

當然,絕大多數的義大利資本家和他們繼承人並沒有參與在「謙卑者派」當中。儘管如此, 「謙卑者派」的典範卻創建了義大利資本主義城市中嶄新的日常生活規範標準,而這些預示了素樸的清教主義和新教倫理的出現。

節儉

思考一下這句格言:「當金錢用於虛榮,就會失去生命。」其實這不僅是一句流行的格言,而是威尼斯的一部法律—禁奢法(sumptuary laws)—的前言,用來禁止各種奢侈消費的法律。禁奢法起源於防止平民像上層人士一樣穿著打扮;在許多場合中,只有上層貴族才能穿深紅色衣服、袖口貂皮鑲邊以及摺邊。這些法令意圖限制有錢的平民對社會階級秩序帶來的威脅。但在資本主義的義大利,禁奢法的主張是節儉,而不是等級制度。

大約從一三○○年開始,許多禁止高消費和奢侈生活的禁奢法律,在義大利北部城邦中被頒布。在一二九九年到一四九九年之間,四十二條不同的禁奢法律在威尼斯頒布。一二八一年到一四九七年之間有六十一條在佛羅倫斯頒布。一一五七年到一四八四年有十九條法令在熱內亞頒布。一三四三年到一四九八年米蘭頒布了五條相關法律。這些法律序言清楚透露了立法的意圖:

取消城市裡無用又過度的浪費,像是那些對所有人都無用的衣服和其他眾多男女飾品。(1334)

防止公民們進行那些持續性的無用開銷。(1342)

為了抑制婦女們無用的虛榮心,禁止她們在服裝上使用毫無用處的昂責飾物,我們頒布了這部神聖的法律。(1333)

最後一句引文清楚地表明,頒布這些法律的一個主要原因,是富人想把賺來的錢用來再次投資,而不是給他們的妻子拿來揮霍。一旦穿著奢華衣服違法,節儉的丈夫就不會再被妻子控訴小氣、沒情趣了。隨著法律規範的範圍擴大到家庭的室內裝飾,丈夫們就能省下更多錢去再投資。此外,法律不但反映也同時也塑造了人們的觀念。在這種情況下,節儉會讓人得到到公眾的尊重。英國歷史學家克里斯多夫.希伯特(Christopher Hibbert,1924~2008)在描寫佛羅倫斯有錢人家時寫道:「即使是最富有的家庭,也只有簡單的木桌及普通的床。牆是一般性的白色粉刷…….地面是裸石,只鋪上蘆葦。百葉窗一般來說是用浸過油的棉花所製,」而不是玻璃。

隨著時間流逝,禁奢法引起的性別衝突越演越烈。盧卡於一三八○年頒布的法律在序言中指出,立法的原意是體察到結婚率越來越低,因為年輕男子不能或不想花大錢提供妻子「大量毛皮、飾物、珍珠、花環、腰帶等等傳統風俗下的必需品」。兩個世紀以後,帕多瓦的市議員在發言中更不加掩飾:「女人的本性和先天條件盡是懶情和虛榮…….對於新時尚和浮華裝飾的追求全都是浪費,會帶來傷害,讓帕多瓦這個貧窮的都市走向嚴重的災難。」他們接著譴責, 「這些驕奢淫逸行為,無論是神或世人都不喜悅,也是一個壞榜樣。」

然而事實擺在眼前,這些義大利城邦一而再、再而三地通過禁奢法,就說明這些法律並不完全成功,幹嘛要一直宣布少數人的行為是非法的呢?顯然有一大群人,特別是在威尼斯和佛羅倫斯,持續度過沒有最奢侈只有更奢侈的生活,甚至可能即使在公眾場合也完全不收斂。當然,美第奇家族的女性不可能穿著破舊、單調又寬鬆的衣服,因此禁奢法在義大利城邦內相對無效,也沒什麼好奇怪的。從歷史上看到,人們比起嚮往清教的道德標準,自然更多的是不遵從那些戒律。接著會看到,即使是清教徒領導下的城市,大部分的阿姆斯特丹人根本不穿素樸的黑色衣服,除了林布蘭(Rembrandt,1606~1669)油畫中的人物和清教徒領導人之外。同樣地, 在清教徒治下的波士頓,一七四○年懷特腓德(George Whitefield,1714~1770)在日記中指出,即使在承認自己是清教徒的人當中,「寶石、美人貼布、鮮艷服裝也是女性的日常穿著。」

禁奢法的接連頒布反映出當時的大眾文化。法律的執行不佳也反映出很多人喜歡別人節儉度日但自己不在此限—這就是道德倫理的實況。美國人主張安全駕駛,還要求高中就要有駕駛課,但是大部分開車的人卻還是會違反交通法規。同樣地,富蘭克林雖然強調儲蓄和節儉,但他除了對自己的太太以外,可不是一個守財奴。

不論如何,若假定節儉文化導致了或間接導致了資本主義在義大利城邦興起,這是錯誤的推論。要證明這種說法,就表示文化要先於商業出現,但這不是事實。資本主義的出現先於「謙卑者派」,而且當時還沒頒布任何一部禁奢法。如果說這些現象是有關聯的,也只能說是早期資本主義刺激下的一種清教主義和節儉倫理形式。但更重要的是,即便這些是對資本主義的回應,那也不是有意義的回應,而是一種對資本家財富的排斥。我們接著會看到,即使當阿姆斯特丹成為歐陸資本主義的中心,清教牧師還是咒罵貪婪和物質主義。由此得知,資本主義的興起並非藉由清教徒或新教的教義。基督宗教對於資本主義興起的真正貢獻,就在於對商業的直接支持,以及間接激勵了個人主義和自由。

接下來,該是思考十四世紀一場人類浩劫對於歐洲的巨大衝擊,以及對資本主義興起的影響。

黑死病

一三四七年,從近東返航回義大利主要港口城市的帆船,將鼠疫帶進了歐洲。當熱內亞警覺到危險後,將第一批被傳染的船「用火箭和各種武器驅離了港口」,但為時已晚。黑死病在一年內沿著貿易路線傳遍了整個歐洲。當疫情在一三五○年結束時,有三分之一的人口, 大約三千萬人染疫死亡。這是一場恐怖的人類悲劇,不過諷刺的是,黑死病的經濟和政治影響卻是正面的,活下來的人和他們的子孫因此過上更好的生活。

黑死病的立即結果是勞動力的短缺,因此隨之而來的可預期結果是工資飆漲,這導致國王和議會對工資天花板的限制變得無效。於是,英國國會在一三四九年通過了《勞工法》(Statute of Laborers),把工資固定在一三四六年的水平。但地主們依然在搶奪工人,而且透過增加非現金的誘因簡單就鑽了法律漏洞。在這當中,比高薪更重要的是自由和選擇,大量農奴已成為自由的佃戶。也許是因為佃戶有更強的生產動機,農業產量的下降幅度遠小於糧食需求的減少(由於人口減少),這段時間當中大量的生產剩餘導致糧食價格下降,而這又推動了都市化。到十四世紀末,西歐都市化程度已遠超過黑死病爆發之前,儘管城市中黑死病的死亡率遠高於農村。這樣的結果對早期資本主義來說意義重大,因為歐洲人的平均購買力大幅提高;雖然人口減少,卻有了更好的商品市場。英國羊毛紡織的統計數據為這個重要事實提供了佐證:在黑死病快結束的一三四九和一三五○年之間,英國出口到歐洲大陸的成衣量下降了近三分之二,直到一三五三年仍維持這個水平;但到了一三五四年,又恢復到黑死病爆發之前的出口量,「在接下來的四年中(羊毛紡織品出口業)變得比疫情爆發前更高,十年內就增加了一倍。」所以在疫情結束後不久,歐洲所有的工廠變得比以前更忙,交通系統全都以最大運能運作,銀行帳上呈現鉅額收入。在許多地方,就連一般人的生活標準都遠超過父母那代所能夢想的最大程度。資本主義正在成長和傳播。

義大利資本主義產生的經濟奇蹟十分明顯,令人無法忽視。北歐觀光客從義大利帶回令人驚艷的財富傳奇,以及高生產力的傳說。很快地,法蘭德斯、英國及萊茵河沿岸的城市也親歷了這些奇蹟,因為義大利的「殖民」企業已接管並重新組織當地的產業與商業,創立了非常賺錢和高效能的眾多企業。而不久後,當地人也創建了自己的資本主義企業,大量金流不再僅限於義大利或義大利人在北歐的飛地(enclaves)。而後數百年間,資本主義一直是西方最有價值的祕密。

作者為美國宗教社會學家,長期擔任華盛頓大學社會學和比較宗教學教授。目前是貝勒大學社會科學傑出教授,該大學宗教研究所的聯合主任,以及《跨學科宗教研究雜誌》的創始編輯。

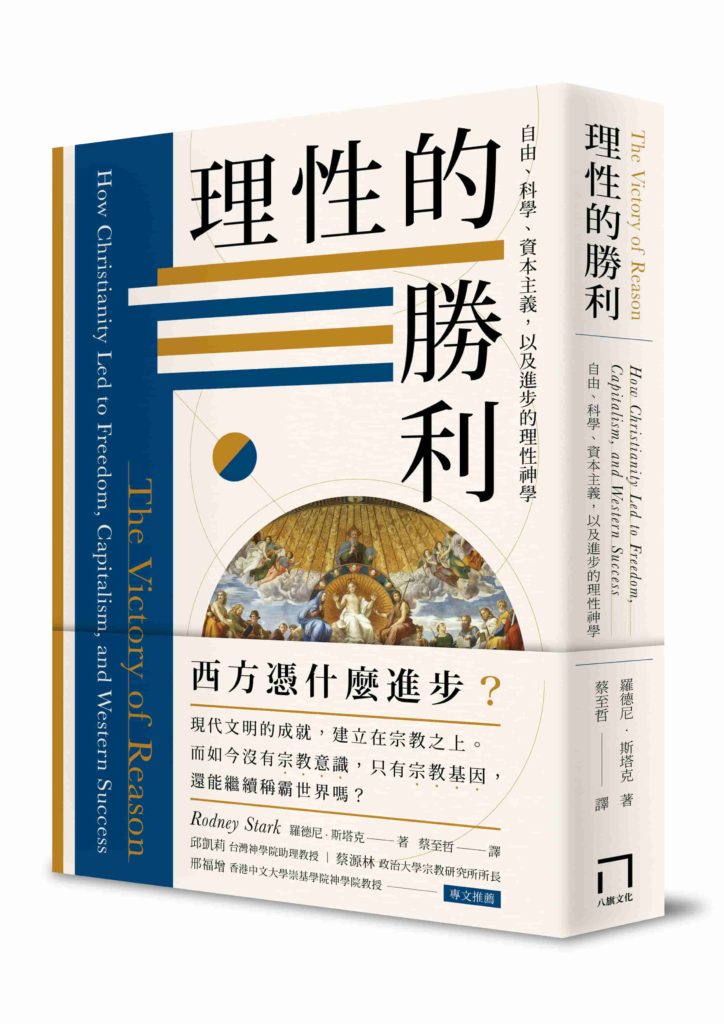

書名:《理性的勝利》

作者:羅德尼•斯塔克(Rodney Stark)

出版社:八旗

出版時間:2021年7月

讀冊|博客來|金石堂|誠品

- 【書摘】《香港不屈:不能被磨滅的城市》 - 2023 年 12 月 8 日

- 【書摘】《國家的品格:個人自由與公共利益,跨越數百年的史詩之爭》 - 2023 年 11 月 2 日

- 【書摘】《民主的擂台:人類政體的千年發展,如何決定我們的當下與未來》 - 2023 年 9 月 8 日