「三一八事件」十週年了,十年前在社會上捲起大浪,但當初參與者、以及廣大台灣社會,對於回顧這段歷史都呈現相對消極的態度。事實上,除了各家媒體作專題報導外,自主紀念的活動僅有賴中強律師組織的團體「經濟民主連和」舉辦的一系列論壇,積極發言者很少。筆者個人聽到比較多參與者的意見,就是淡淡地說:「啊,十年了。」

這一句話,其實背後千言萬語。

為一開始可能就是來自錯置——最簡潔的回答是這樣:歷史的偶然,捲起大浪,許多人都想攀上浪尖,但參與者可能還沒有準備好,我們沒有辦法判斷超乎我們眼界的事情。如果所謂「太陽花學運」從頭到尾都是誤打誤撞,那麼被冠名為「太陽花學運」(既不是太陽花,更沒有學運這件事),被「島嶼天光」、被「光榮退場」,那種被加諸的正面期待,可能就是一種抹不掉的創傷。

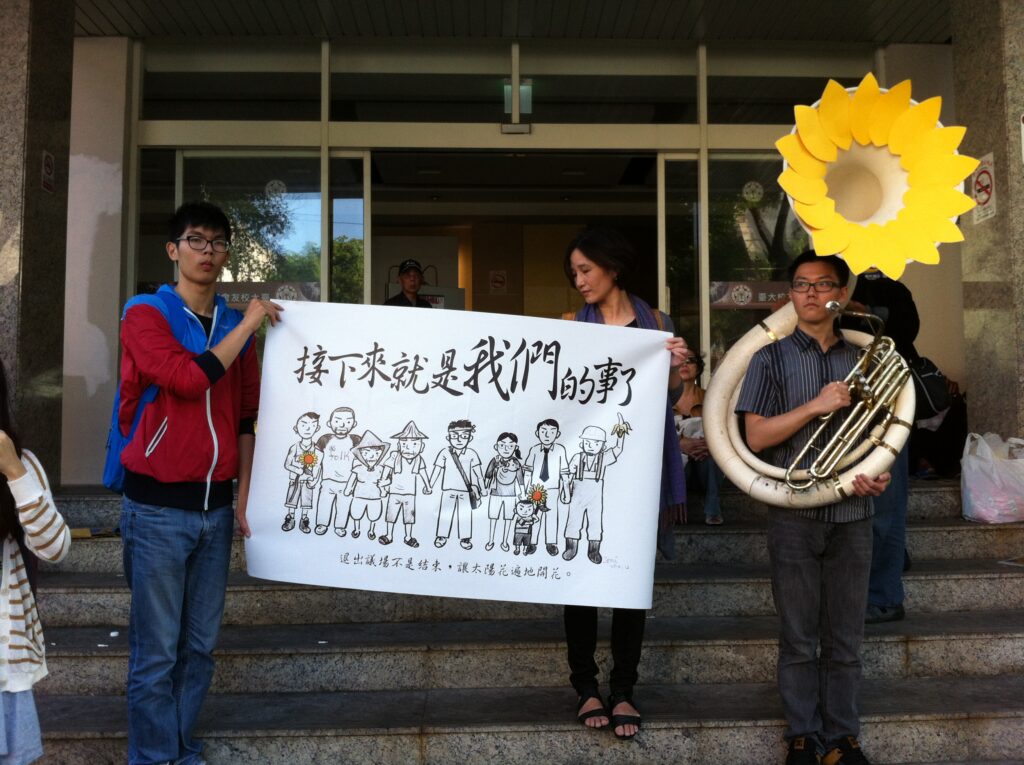

筆者總是一再重複講這個故事:太陽花之所以被得名,是運動爆發當晚,有熱心花店老闆「林火雞」(綽號)用紙箱將一批向日葵送進立法院現場(之所以是向日葵,是因為當時林老闆只有訂到向日葵)。當花朵送進議場裡面的時候,現場參與者把包裝拆開,看到是一朵朵的向日葵時,一度誤以為是菊花,心裡相當疑惑。於是大家決定把花放在質詢台上吧,讓現場氣氛看起來柔和一點。結果第二天媒體在頭版報導,用了質詢台上擺放向日葵的照片,編輯就逕自命名為「太陽花運動」。

我一向都叫這種花是向日葵,我不知道原來也能叫做太陽花。當時有個疑慮,就是社會主義祖國派也喜歡向日葵,因為向日葵總是朝著紅太陽。而且台灣的向日葵很大一部分都是用來作為冬季的景觀肥料作物,向日葵好看,但時間一到就要被翻耕。

過去1990有野百合運動,這是當時運動者自己立了大型的野百合裝置藝術在廣場上,用來代表運動精神;而2008年野草莓運動,也是因為有參與者寫了《野莓之聲》這首歌,最後參與者表決通過作為運動象徵。如果要用什麼花什麼花來象徵運動,那至少也要出於運動者自主的意願。

再來,已經有很多討論了,這場運動不是「學運」。因為有太多不同團體參與在裡面,從公投盟到工運團體,大家的訴求都不一樣,唯一共同的理念是希望透過運動,另開一場政治、社會的新局。大家都在一片混亂當中,找拾自己要的東西。

所以這不會是學運,學運是一種假裝,或被迫純潔的象徵,而且學運帶有不證自明的合法性,好像可以超越某種政治上的藩籬。但其實學生也不見得純潔,更不一定知道自己在做什麼、想要什麼,所以後來在運動當下,年輕人跟「NGO聯席會議」的前輩、老師們,跟公投盟長輩們合作,就會有一種尷尬。因為被稱為學運,照理說學生應該是主角,學生們可能也以為自己是主角,所以這樣的誤解,就會產生運動路線其中一種分歧。分歧擴大之後,就會有八巷、賤民解放區、二樓奴工、社科院等等空間上的分裂。

畢竟這場運動一開始就是在抵抗一個超大型的核心「國民黨體制」,但運動過程卻又產生了一個強烈的話語權核心,就會讓參與者矛盾、認知上失調,導致創傷。題外話,三一八運動發生當下,香港社運界很關心台灣的發展,他們也注意到三一八運動的路線分歧,有帶回香港討論、思考。2014年7月發生的「雨傘運動」、或者,都有對抗單一話語權的聲音,例如對於「大台」的反省等;進而演變成2019年「反修例運動」的「齊上齊落」概念。

所以,三一八必須先被解構,解構才能重新建構,重新說話。具體的藝術表現,推薦觀賞江偉華導演的記錄片《街頭》(以及記錄野草莓的《廣場》)。你如果覺得導演的敘事很破碎、片中角色都不知道在幹嘛,最後結束在人群中落寞的背影。那大概是比較接近真實運動的狀態。我甚至認為,我們當時沒有先解構,就急著去建構一個宏偉的敘事,也是後來柯文哲、黃國昌幽靈纏繞不去的原因。

很幼稚嗎?

動中前幾天,有樂團到議場內表演。我被一個獨立樂團「那我懂你意思了」的歌觸動,一直到今日,腦海裡都還卡著當下的旋律。「那我懂你意思了」原本大概是要給參與者加油打氣吧,但主唱修澤唱得非常悲傷,把現場氣氛拉進了一種很掙扎、痛苦的感受。然而我突然有一種被理解的感受。沒錯,就是這樣……

〈很幼稚嗎〉

痛苦總會過去的吧?

美好真的會留下嗎?

我不知道 我不知道

是不是總有一天

那些我曾經明白的夢想

那些我還不能了解的話

你知道嗎?

你知道嗎?

可能這首歌太過詩意(失意),讀者還很不能瞭解為什麼「很幼稚嗎」。那我舉個例子,原本2013年反服貿的時候,雖然因為郝明義先生的關係,在社會上掀起一股討論,但實際上街頭抗爭的能量很弱。我記得一次反服貿的記者會,現場出現各團體的旗幟,還比參與者人數多;而某次在凱道的抗議,是黃國昌、黑島青(黑色島國青年陣線)跟公投盟一起在抗議,當天早上年輕人還遲到五分鐘,黃國昌一個人在路口抽煙,等不到人。抗議結束後,當時還有帳棚的公投盟長輩看我們年輕人虛累累的樣子,還給了我們幾顆便當,我記得便當特別好吃。

你如果問當時黑島青成為為什麼抗爭,他們會說是「反自由貿易」。反自由貿易是偏左翼的概念,認為全球因為自由貿易,雖然降低貿易成本,增加了不少產值,但是卻會擴大社會的不平等、或者導致弱勢部門如農業、傳統產業消失。像是美國「鐵銹帶」的藍領階級為什麼都支持川普?就是因為美國藍領是全球化下被拋下的脆弱群體,對於傳統菁英失去信任,所以轉而支持「非建制派」的川普。

黑島青的主要訴求是「反自由貿易」,「反服貿」只是支線,而且可能連「TPP」都反對——所謂「黑色島國」就是「安那其主義」(anarchism)的島國,是很不務實、但很青春、很古典的理想。簡單來說,年輕人在意的是「再分配」的問題。但後來關於三一八運動,社會上的討論都是反黑箱、反服貿、反中國因素,甚至後來窄化變成了「反黑箱」運動,一開始那帶有至高理想性的訴求就被主流社會拋下了。

青春安那其,很幼稚嗎?詩意的理想,成了失憶的理想。

不過我並非要傳達虛無主義,這個社會對於再分配、公平正義的追求是不間斷的,如同黃國昌跟陳之漢在2023年共同舉辦的公平正義活動一樣,只是構造跟我們在2013年時的想像有很大的落差而已。當然,這種落差也會變成揮之不去的幽靈。

很多事情,很多幽靈,盡在不言中。十年來,很多人都還在療傷。很少人可以活得像外界形容得這麼瀟灑,除非有人可以徹底切割過去的自己,但我覺得那也是一種辛苦。

十年的變化

為了避免結論太過負面,集中在個人感受。本文最後還是要提出對於國家社會,積極的觀察、正向的建議。

首先就是全球經歷了「習近平轉向」或「習近平加速」。原本在2010年代前「韜光養晦」的中國共產黨,在習近平上任後,快速轉向「大國崛起」論述,引發全球「修昔底德陷阱」(強權必將衝突)的焦慮。這樣的轉向讓三一八運動取得了事後的正當性,人們回顧十年後,台灣有驚無險地逃脫了中國的併吞時間表。

但也在中國因素的焦慮下,很多關於再分配的討論,也不得不先在主權安全的框架下被討論,雖然我覺得這是很合理的轉變,但對於社會運動者、改革者來說是一個艱難的課題。整個公民社會一直在摸石頭過河,尋找社會議題跟主權論述之間的平衡點,包括跟民進黨的關係。

而且後來也因為「抗中思想」的主流化,有利有弊,所謂本土、台派、台獨的概念也慢慢被稀釋,如果每個人不分黨派社群都愛台灣,那台灣意識到底是什麼?對於新一代年輕人來說,認同自己是台灣人,不等於一定要有狹義定義下的台灣意識。台灣意識從1921年台灣文化協會建構至今,過於脆弱,來不及建立明確的體系(其實一切都是在90年代後重建的),所以民進黨的「台灣價值」被年輕人嘲諷,但也沒有新的台灣認同被建構,如同史明在生前向所有人提問的:如果今天拿掉中國因素,那我們是誰?大哉問,但當代社會已經失去耐心去回答。

這也導致第三勢力,如時代力量、柯文哲崛起的空間。原本第三勢力如老牌的綠黨、第三社會黨(親民黨、台聯一般不會被定義為第三勢力)的政治空間十分狹小,直到2014年三一八運動後突然被打開,然後社民黨、時代力量、柯文哲登場,取得一定的政治席次、影響力。但有時候理念反而是一種束縛,社民黨及時代力量被迫回應與民進黨的關係,於是也只能走向破碎化、原子化的型態,導致組織式微;而這樣的狀態,對於沒有核心價值的柯文哲以及喜好英雄主義的黃國昌來說,卻是大好機會,於是兩人在2023年成功襲奪了第三勢力的話語權,成為來回操作槓桿的白色力量。

未來如果要跟白色力量競爭,民進黨黨勢必被迫回應更多「再分配」的訴求,走上民粹鋼索。並且透過溝通對話,創造更多「具體互動」的機會,消除社會各界各種對民進黨的刻板印象。

至於如何溝通對話?就要提到第二點,也是最重要的一點。

這十年來,傳播方式有了翻天覆地的改變。當網路、智慧型手機及AI已經帶來被稱為「21世紀工業革命」的影響,資訊傳播就被迫一直被新的裝置、社群平台、演算法推著走。而且也影響了人與人交往的方式、甚至是思考這個世界的模式。

我的想法偏向技術決定論,人們的大腦還沒有辦法在短短幾年內就進化到能克服數位時代帶來的影響,我們的專注力被各種資訊、平台、裝置奪走,切割成破碎的思考,又被整合成巨大而無名的流量數據。我們已經進入到「駭客任務」的時代,被數位資訊(母體)餵養長大,等待新的救世主把我們帶回實體世界(錫安)。

所以公民社會的討論,在2014年達到高峰,當時在PTT、在各大論壇都有雄辯滔滔的對話,但隨著智慧型手機及4G普及,LINE的出現切碎了完整的、有脈絡的議題敘事;接著人們發現演算法是可以操控的(如劍橋分析),人們並沒有自己想像中的那麼具有自主意識,於是在2016年、17年後,人們不再引經據典、透過長篇大論說服彼此,而是嘗試透過演算法的「清洗」來改變對方思維。「網軍」的角色因而被放大、從見不得光的兵種,變成了主力部隊。

而各大平台為了避免演算法被誤用,不斷調整資訊觸及的模式(加上他們自己要透過廣告賺錢),最後就讓網路平台變成了一個個的社群泡泡、變成了巴別塔。巴別塔也加速了資訊傳播的碎裂化,以及人際關係實體的斷裂。人們在社群關係形如「孤島」,被無遠弗祭的網路關進自己手機,對於民粹主義、極端思想就更有利。

有更光明的路可走嗎?

所以,在這個時代,如果要組織、改變。我們就要往培養更多微型的組織者、更多中介者。這不會不是只是政府、民進黨、第三勢力的責任。而是每個人都要適應新的角色,每個人都要是很微型的組織者、中介者。

所謂中介,就是減少對抗、增加對話。對抗不是不行,而是最終都將面目全非。例如2021年的四大公投,起先都是出於對抗,但整個社會都撩下去對抗,所有思想、關係、制度都要被迫窄化成二分法、是非題,這樣根本無法往前進。你必須在公投衝突間不斷對話,讓每個人有基礎知識,都能理解成本與風險,進而接受最終的結果,而不會讓整個社會都呈現內戰狀態。

2014年之後,廣大運動參與者受到鼓舞,覺得參政、或組織社運就能改變國家社會。不過,最新的思考應該是,參政、社運只是一種工作,它有他龐大的力量,也有高度的侷限性。重點是,如何與實際的人產生連結。所以每個人最終都要是中介者,柯建銘是中介者、廢死聯盟也是一個中介者,扮演串接、潤滑的角色。

這也是為什麼柯文哲後來要開小草咖啡廳的原因,因為要增加實體的連結,不然某天演算法改變了,整個政黨基礎就翻掉了。

當然也有反其道而行的人,例如黃國昌習於破壞各式社群的串接、潤滑關係,但那種英雄主義、網紅式的連結非常脆弱,不會長久,一旦他的支持者專注力被新的事物吸引而去,如同每個崩壞的網紅一樣(當然他們會試圖用新的崩壞狀態,去找到新的支持者)。

綜而言之,沒有人是一座孤島,創造新的空間,接上社群間的斷鍊,或許會是未來在數位洪流中,集體扶持、站穩腳跟的方法。

作者為臺中人,現居臺南。國立政治大學臺灣文學研究所碩士、國立臺灣大學臺灣文學研究所博士班肄,研究領域為臺灣農民文學。曾參與《史明口述史》、《終戰那一天》及《文協一百點》等歷史書籍撰寫。

- 十年了,大家都好嗎?──從解構三一八到政治與社運板塊變遷 - 2024 年 3 月 22 日

- 為何一定要讓學生讀顧炎武的〈廉恥〉? - 2023 年 12 月 11 日

- 「孤勇者」黃國昌如何一步步走到今天? - 2023 年 11 月 20 日