第四章 何謂自由?

一

何謂自由?提出這個問題似乎乃一無望之舉,彷彿古老的矛盾及二律背反枕戈待旦,欲迫使心靈陷入邏輯不可能性(logical impossibility)的兩難之中。因此,就像是要理解方圓(square circle)的概念一樣,不可能去設想自由或者其對立面,而是取決於你在兩難當中執持何方。就最簡單的形式而言,其艱困之處或許可歸結為兩者之間的矛盾,一方是我們的意識與良知,它們告訴我們說,我們是自由的,故而是能夠承擔責任的;另一方是外在世界的日常經驗,我們身處其中,是按照因果律來引導自我。在所有實踐性的、尤其是政治性的事務當中,我們都主張人類自由乃不證自明的真理,並且基於這項公理假設,人類社群有了法律的制定、決策的產出以及判斷的形成。反之,在一切科學及理論探索的領域當中,我們依循同樣不證自明的真理:無中不能生有(nihil ex nihilo)、事出必有因(nihil sine causa),也就是假定即便是「我們的生活,其歸根究柢也臣屬於因果關係」,並且假若在我們自身當中存在一終極自由的自我,它確實不曾在現象世界當中有過明確的顯現,因而從未成為理論上能被探清的主題。所以,當心理學探索據信是最深層的內在領域時,自由便成了幻象。「力量作為運動(motion)的成因,其在自然界中的角色,在精神領域當中有其對應物,這就是作為行為成因的動機。」確實,因果律的檢驗—假如已知所有原因便可預料結果—無法適用於人類事務領域,但這一實踐上的不可預料性,卻無法用來檢驗自由,僅能表示我們無從得知所有發揮作用的原因,這有一部分純粹是所涉因素之數量的緣故,但也是因為人類動機有別於自然力量,它在面對所有旁觀者、同伴的審視以及內在的自省時,依舊是隱而不現的。

針對這些晦澀難解的問題做出最重要闡述的人,我們要歸諸康德,他的洞見指出:自由之於內在感官及內在經驗領域,就如同它之於我們認知及理解世界的感官,同樣都不是確鑿無疑的。不論因果關係是否在自然及宇宙中運作,它無疑是心靈的範疇,將所有感官資料賦予秩序(不論其本質為何),因而使得經驗成為可能。因此,實踐自由與理論不自由之間的二律背反(兩者在各自的領域皆為公理),不僅關乎科學與倫理學之間的二元對立,也在於倫理學及科學各有自己出發點的日常生活經驗當中。不是科學理論,而是按照前科學及前哲學所理解的思考本身,似乎將我們實踐行為所立基的自由消解為空無。當我們去反思某項行動,而該行動的開展是基於我們乃是自由能動者(free agent)的假設時,此一反思似乎受到兩種因果關係的支配,一者是內在動機的因果關係,另一者是主宰外在世界的因果關係。在此雙重夾擊下,康德透過區分「純粹」(pure)或理論的理性,以及以自由意志為核心的「實踐理性」(practical reason),將自由拯救而出。重要的是我們必須謹記,就實踐而言,自由意志的能動者極為重要,卻未曾顯現在現象世界之中,既未顯現在我們五感的外在世界,也沒有顯現在用以察覺自我的內在感官領域。將意志之命令對立於理性的悟性(understanding),這一解決辦法十分巧妙,甚至足以樹立起道德法則,其邏輯一致性絕不遜於自然法則。但是,它幾乎無法根除最重要又最危險的難題,也就是思想本身(從其理論及前理論的形式觀之)導致自由消散無蹤—更遑論以命令及指揮為本質活動的意志能力作為自由的避風港,這必然顯得荒誕不已。

對政治問題而言,自由的問題至關重要。這個問題已然步入「迷林之中,哲學在裡頭失去了方向」沒有政治理論對此一事態能夠保持漠不關心。下述的考量將主張,導致此一晦澀難解的原因,在於自由現象根本不存在於思考領域之中,無論是自由或者其對立面,都不會在我與自我之間的對話當中被體驗,縱使此一對話過程產生了偉大的哲學與形上學問題;並且哲學的傳統(我們稍後再思考這方面的起源)已然扭曲(而非澄清)真正的自由觀念,讓人類被賦予的自由經驗,從原本所在的政治與一般人類事務領域,被轉移至內在領域(意志),並於其中開放接受自我的檢視。作為此一途徑的初步辯護,或許可以指出,就歷史而論,確立已久的偉大形上問題當中—諸如存有、無、靈魂、本質、時間與永恆等—自由問題是最後一個成為哲學探究的主題。前蘇格拉底時期到最後一位古代哲學家普羅提諾(Plotinus),這一整段偉大的哲學史都未曾關切過自由。自由首度出現在我們的哲學傳統,乃是保羅(Paul)與後來奧古斯丁的改宗經驗所致。

有一領域,自由始終為人所知曉,可以肯定的是,它沒有被當作問題,而是日常生活中的事實,該領域即為政治領域。即便是今天,無論我們知道與否,當我們論及自由的問題,政治問題以及人被賦予行動稟賦的事實,必定總是浮現在我們的心頭;因為在人類生活的所有能力與潛能當中,唯獨對於政治與行動這兩項事物,我們不得不至少假定自由的存在,否則便無從想像,而且我們幾乎無法在碰觸單一政治議題時,不直接或間接觸及人的自由議題。此外,確切來說,自由不光是政治領域當中的諸多問題及現象(諸如正義、權力或是平等)之一;實際上,唯有在危機與革命時刻才會罕見地成為政治行動直接目標的自由,就是人們共同聚居在政治組織當中的根本理由。沒有它,政治生活嚴格來說是沒有意義的。政治的存在理由(raison d’être)是自由,其經驗的領域則是行動。

我們視之以為理所當然的這種自由,即便是頌揚專制之人也都必須予以考慮,而與此自由截然相反的則是「內在自由」(inner freedom);為了逃離外在壓迫,人可以隱遁到這一內在空間當中,並且感到(feel)自由。此一內在感受,始終缺乏外在的顯現,因而在本質上是無關政治的。無論其正當性何在、無論它在古代後期如何振振有辭地被闡述,就歷史而言都是晚近的現象,而且打從一開始,它就是與世界疏離的結果,從世界性的體驗被轉化成內在於自我的經驗。內在自由的經驗乃是派生之物,它們總是預設著從否定自由的世界當中撤離,遁入他人無法進入的內在性之中。自我用以抵擋世界的內在空間,絕不能跟內心(heart)或心靈(mind)混為一談,這兩者唯有與世界保持互動關係才得以存在並發揮功能。既非內心,亦非心靈,而是作為絕對自由所在之處的內在性,是由古代後期那些在世界當中沒有容身之處,而缺乏世界性條件(worldly condition)的人所發現的,而從古代早期一直到將近十九世紀中葉,世界性條件毫無疑義地仍被視為自由的先決要件。

如果我們回歸到內在自由的源頭,內在自由又或者是「人類自由的適恰領域」是「意識的內在領域」的理論,其衍生性格便會益發清楚地顯露出來。這方面具有代表性的人物,不是那些渴求表現、發展或擴張、唯恐社會將凌駕壓制其個體性而心懷合理擔憂、並堅持主張「天才的重要性」及獨創性的現代個體,而是古代晚期的一般大眾,以及徒有哲學之名的通俗化流派。因此,要主張內在自由的絕對優先性,最具說服力的論點仍可見於愛比克泰德(Epictetus)的一篇文章,他在開篇處便說道,自由即是人能遂其所願生活,這一定義出乎意料地呼應了亞里斯多德在《政治學》當中藉由那些不知自由為何物之人的口中所做的陳述,「自由意味著人能做他想做之事」。愛比克泰德接著繼續表示,倘若一個人將自我限制在能力所及的範圍之內、假若他不涉入會遭遇到阻撓的領域當中,那麼人就會是自由的。「生活的科學」就是曉得如何去區分人在其享有權力的異己世界(alien world),以及人能夠按照自己認為適宜的方式來加以處置的自我。

注意到有趣的一點,就歷史來看,早在奧古斯丁的哲學拋出自由問題之前,就已經有人刻意嘗試要將自由概念與政治脫勾、導出人在世上為奴而依舊自由的論述。然而就概念而言,愛比克泰德的自由(在於人能擺脫自身欲望)不過只是翻轉了普遍流行的古代政治概念,此整體大眾哲學思潮的生成,對應的政治背景是自由在羅馬帝國晚期的明顯頹敗,這在諸如權力(power)、宰制(domination)及財產權(property)等概念所扮演的角色之中表露無遺。按古代人的理解,唯有對他人施加權力,人始能從必需性當中解放而出;並且唯有在世界當中擁有一席之地、擁有一個家園,人才能是自由的。愛比克泰德將這些世界性的關係轉移到人的內在自我關係當中,並在其中發現沒有權力可以像人之屈服於自己那樣絕對;而人對自我展開鬥爭與征服的內在空間,則更是全然地歸自身所擁有,也就是說,可以更加安然地抵擋外界的干預,勝過世間的任何家園。

因此,儘管此一內在的、非政治性的自由概念對思想傳統發揮了極大影響力,但似乎可以說,一個人若不曾先體會過作為世界性有形實在(worldly tangible reality)的自由狀態,他對內在自由便會一無所知。我們首先是在與他人的交流過程中察覺到自由或其對立面,而不是在與自我的交流中。在成為思考屬性或意志特性之前,自由被理解為自由人的身份地位,該身份地位使其得以遷移、走出家門,進入到世界當中,藉由行動及言說與他人相會。此一自由顯然是以解放為前提:為了成為自由之人,人必須把自身從生命的必需性當中解放而出。不過,做出解放之舉,自由的狀態並不會自動隨之出現。除了單純的解放,自由還需要其他處於同等[自由]地位的人的相伴,而且需要一個共通的公共空間來遇見他們—也就是說,每一名自由人,都能秉其言說與行動,將自身嵌入到一個政治地組織而成的世界之中。

顯然,不是每一種人類交流形式、每一種社群都是以自由為特徵。人們群居一處,卻未形成政治體—譬如部落社會或是處於家庭的私匿當中—主導其行動與行為的要素不是自由,而是生命的必需性以及對存續(preservation)的關注。此外,凡未成為行動及言說場域的人造世界—譬如受到專制統治的社群,其臣民被驅逐進入到家庭的狹隘性中,進而防止了公共領域的浮現—自由便不具備世界性的實在(worldly reality)。少了在政治上被保障的公共領域,自由便缺乏得以顯現的世界性空間。當然,自由仍可能存在於人心之中,就如同欲望,或意志、或希望、或渴盼一樣;但眾所周知,人心乃一極其晦暗之地,任何發生在晦蒙之中的事物,幾乎都無法被稱作是可證明之事實。作為可證明之事實的自由,與政治同時並存且彼此關聯,宛若同一事物的兩面。

然而,按照我們當前的政治經驗,我們無法視為理所當然的,恰恰正是政治與自由的同時並存。極權主義興起,主張所有生活領域都得聽命於政治的要求,並且堅持不承認公民權利,它凌駕一切隱私權及免於政治的自由權,以至於我們懷疑的不僅僅是政治與自由的同時並存,甚至是兩者究竟是否相容。我們傾向於相信,自由始於政治終結之處,因為我們目睹了當所謂的政治考量壓倒一切其他事物時,自由便煙消雲散。「越少政治,越多自由」,自由派的信條難道不是正確無誤嗎?越少空間被政治佔據,便有越多的空間留給自由,這難道不是千真萬確的嗎?確實,我們在評估任何既有社群的自由程度時,便是從它賦予明顯非政治活動、自由經濟事業,又或者是教學、宗教、文化及智識活動的自由多寡來加以衡量,這樣的方式難道不正確?正如我們所有人在某種程度上所相信的,唯有政治確保了一種可能免於政治的自由時,政治跟自由才是相容的,此話難道有假?

不僅僅是最新近的政治經驗,迫使我們將政治自由定義為一種可能免於政治的自由;這種定義在政治理論史中也發揮了偌大的作用。我們只消回顧一下十七與十八世紀的政治思想家,他們在絕大多數時候,僅將政治自由等同於安全。政治的至高目標、「政府的目的」就在於保障安全,安全則進一步讓自由成為可能,而「自由」一詞所描述的元素,則是發生在政治領域之外的活動。即便是孟德斯鳩,跟霍布斯或史賓諾莎(Spinoza)相較之下,他對政治的本質有著截然不同且更高的評價,卻依然偶爾將政治自由等同於安全。在十九及二十世紀,政治及社會科學興起,又進一步擴大了自由與政治之間的鴻溝。自現代初期以來,政府被視作政治的全部領域,它被設想成為受到委任的保衛者,但與其說是自由的保衛者,不如說是生命過程、社會利益及個人利益的保衛者。安全仍是決定性的標準,但意思不是個人的安全能免除霍布斯所言的「暴死」(在霍布斯看來,一切自由的前提是免於恐懼),而是社會作為一個整體,其生命過程的發展能夠不被打擾的安全。此一生命過程並未與自由緊密相連,而是順應其自身內在的必需性,這唯有在我們言及一條自由流淌的溪水的意義上,才稱得上是自由的。此處,自由甚至不是政治的非政治目的,而是一種邊緣現象—以某種方式形成一道界線,除非生命本身或者其直接利益及必需性正危在旦夕,否則政府不得逾越。

因此,除了我們出於自由的緣故而不信任政治,整個現代也將自由與政治做了切割。我可以更深入地回到過去,喚醒更古老的記憶與傳統。前現代的世俗自由概念,確實格外堅持要在臣民的自由與直接參與政府之間做出區分,人民的「自由(liberty)與自由(freedom)在於擁有一政府,藉由法律使其生命及財產盡可能屬於自己:這無關參與政府,那跟他們毫不相干。」—查理一世(Charles I)在斷頭臺上的這番發言,為此作出了總結。人民最終要求參與政府事務或進入政治領域,並非出於對自由的渴望,而是出於對其身家性命握有大權之人的不信任。此外,基督教的政治自由概念,則是起源於早期基督徒對政治領域本身的懷疑與敵意,為了自由,他們要求掙脫該領域的束縛。如同我們先前所看到的,在追求救贖的基督教式自由出現以前,先有哲學家對政治的棄絕,亦即為了追求至高、最自由的生活方式,也就是沉思生活,棄絕政治乃是先決條件。

這一傳統的重負,加上我們或許更直接迫切的經驗,兩者都推向了自由與政治分道揚鑣的方向;儘管如此,當我說政治的存在理由是自由,而這一自由起初是在行動當中被經驗時,讀者可能認為自己不過是讀到了一句古老的自明之理罷了。接下來,我僅就這一古老自明之理進行反思。

作者於1906年10月14日出生於漢諾威,在馬堡大學和海德堡大學主修哲學和神學,她的老師們包括海德格(Martin Heidegger)、胡塞爾(Edmund Husserl)和雅斯培(Karl Theodor Jaspers)。

1929年,年輕的鄂蘭完成了她的博士論文:Der Liebesbegriff bei Augustin(奧古斯丁愛的觀念),然因德國內部的反猶政策,使她無法在德國任何一所大學教書。1933年,在被蓋世太保短暫關押之後,鄂蘭流亡到巴黎,結識了班雅明(Walter Benjamin)並成為好友,也開始為Youth Aliyah(一個致力於將猶太兒童移民到巴勒斯坦的組織)工作。1937年,她在巴黎遇見了德國詩人與哲學家布呂歇(Heinrich Blücher),兩人於1940年結婚,並於1941年與丈夫和母親移居美國。

1951年,鄂蘭取得美國公民身分,並於同年出版《極權主義的起源》(The Origins of Totalitarianism)。1958年,出版畢生最重要哲學著作:《人的條件》(The Human Condition)。1959年,鄂蘭成為普林斯頓大學第一位女性教授,並陸續在哥倫比亞大學、紐約新學院(New School)等處任教。

1961年,鄂蘭到耶路撒冷為《紐約客》報導艾希曼大審,當時的觀察促使她寫下備受推崇與爭議的《平凡的邪惡:艾希曼耶路撒冷大審紀實》 (Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil) ,被視為討論反猶大屠殺最重要的著作之一。

1975年12月4日,鄂蘭因為心臟病發在紐約過世。

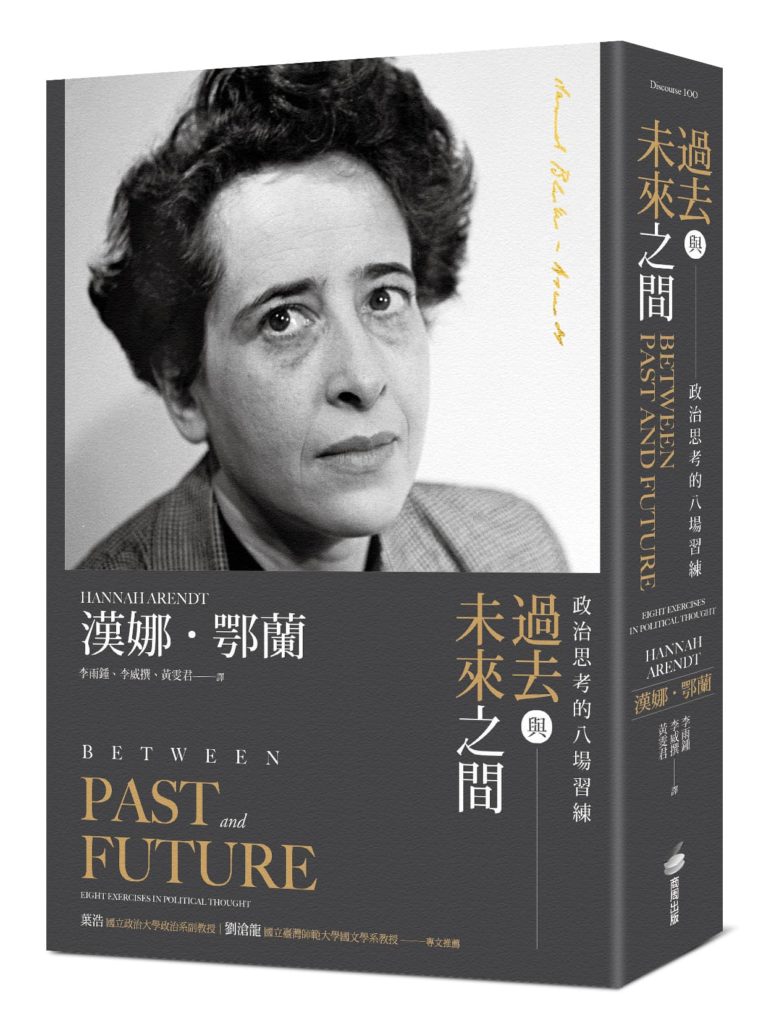

書名:《過去與未來之間》

作者:漢娜.鄂蘭

出版社:商周

出版時間:2021年5月

讀冊|博客來|金石堂|誠品

- 【書摘】《瑞士黑幕》 - 2023 年 7 月 6 日

- 【書摘】《衝破經濟停滯》 - 2023 年 3 月 17 日

- 【書摘】《從一個沒有名字的病開始》 - 2022 年 11 月 3 日